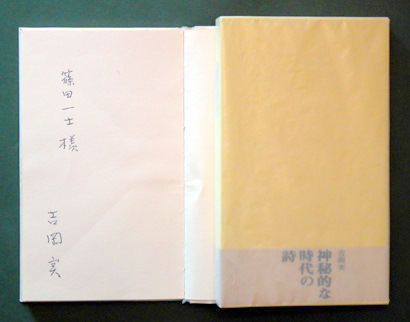

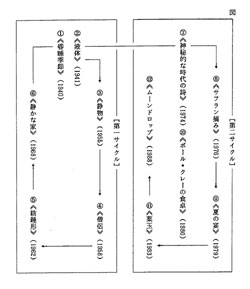

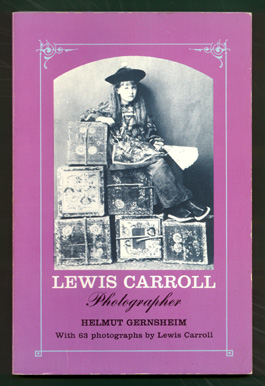

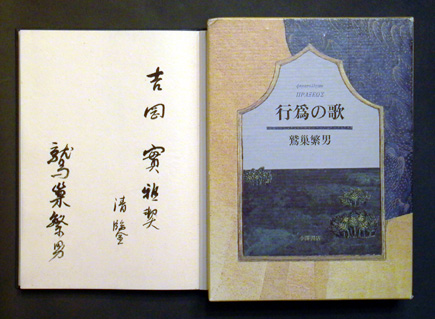

吉岡実が篠田一士に献じた詩集《神秘的な時代の詩〔限定版〕》の見返しと函(左)と同詩集の函と表紙(右)

最終更新日 2019年12月31日

吉岡実が篠田一士に献じた詩集《神秘的な時代の詩〔限定版〕》の見返しと函(左)と同詩集の函と表紙(右)

はじめに―詩篇番号・引用文・ライナーについて/《神秘的な時代の詩》各詩篇の詩集掲載ページ一覧

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(序章)――追悼吉岡実

みなづきの水

〈日記〉――一九九〇年六月二日(土)~六月三〇日(土)

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(1)――〈青い柱はどこにあるか?〉

「暗黒の祝祭」

Ⅰ 詩で書いた暗黒舞踏/Ⅱ 〈青い柱はどこにあるか?〉評釈/Ⅲ 土方巽の秘儀/〔追記〕〈青い柱はどこにあるか?〉の仏訳について

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(2)――〈夏から秋まで〉

「愛と不信の双貌」

Ⅰ 天才・土方巽と《土方巽頌》/Ⅱ 「リアリティ」と引用の方法/Ⅲ 〈夏から秋まで〉初出と最終稿/Ⅳ 吉岡実が池田満寿夫と土方巽に出会った日/Ⅴ 〈編物する女〉と《薬玉》型〈夏から秋まで〉/Ⅵ ポール・クレーと《静物》の成立/Ⅶ 池田満寿夫における書名と画題/Ⅷ 〈ミルク色のオレンジ〉とふたりの詩人/付録 《池田満寿夫銅版画展》所収〈出品目録〉

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(3)――〈立体〉

「白紙状態」

Ⅰ 〈立体〉評釈/Ⅱ 〈立体〉と絵画/〔追記〕〈立体〉のスルスとしてのマグリット絵画

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(4)――〈マクロコスモス〉

「増殖と回転」

Ⅰ 評釈(付・英訳)/Ⅱ 時代/Ⅲ 本文――《静かな家》と比較して/Ⅳ 題名/Ⅴ 詩集/〔追記〕〈マクロコスモス〉の英訳について

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(5)――〈フォークソング〉

「造形への願望」

Ⅰ 〈フォークソング〉/Ⅱ 「造形への願望」

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(6)――〈色彩の内部〉

「細部の変遷」

Ⅰ 「色彩の内部」/Ⅱ 〈色彩の内部〉/Ⅲ 「拡散していく詩」/Ⅳ 「細部の変遷」

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(7)――〈神秘的な時代の詩〉

「意識のながれ」

Ⅰ 〈神秘的な時代の詩〉/Ⅱ 詩=卵の終焉/Ⅲ 神秘なる生死/Ⅳ 時代の人人/Ⅴ 詩の「言語」

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(8)――〈崑崙〉

「矢印を走らせて」

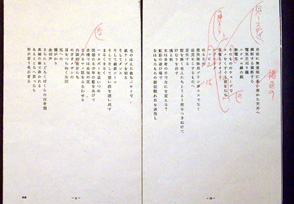

Ⅰ 〈スイカ・視覚的な夏〉/Ⅱ 〈波よ永遠に止れ〉/Ⅲ 〈崑崙〉/Ⅳ 〈葉〉あるいは《粘土説》/Ⅴ 「崑崙」すなわち《薬玉》/〔図版〕〈崑崙〉初出への手入れ

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(9)――〈雨〉

「固い雨なら両手で愛撫する」

Ⅰ 〈雨〉本文/Ⅱ 目の怡悦/Ⅲ 奇異な女流彫刻家/Ⅳ 〈肉体の叛乱〉のあとで/Ⅴ 〈雨〉周辺

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(10)――〈少女〉

「少女の夢のはらみ方」

Ⅰ 〈少女〉以前――最初の作品/〈面紗せる会話〉/詩・歌・句/支那の少女

Ⅱ 〈少女〉――〈少女〉〔初出〕/〔定稿〕/澁澤龍彦の《血と薔薇》/*/馬/少女/前期の終焉

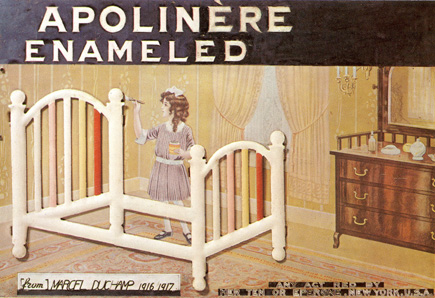

Ⅲ 〈少女〉以後――名前と肖像/写真とキャプション/アリス/ロリータ/アリス詩集の夢

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(11)――〈三重奏〉

「わたしと女友だちと娘のような妹」

Ⅰ 〈スワンベルグの歌〉――初出一覧と詩集の編纂/詩篇〈スワンベルグの歌〉初出と再録/詩集のオーダー成立まで

Ⅱ 〈三重奏〉――「空胴/空洞の美学」/〈三重奏〉とその変奏曲/造形作家と吉岡実

Ⅲ 吉岡実の音楽――時間の相の下で/詩の音楽/題名の由来

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(12)――〈蜜はなぜ黄色なのか?〉

「恋する幽霊」

Ⅰ 色の疑問符――〈蜜はなぜ黄色なのか?〉/〈青い柱はどこにあるか?〉と疑問形のタイトル/〈聖母頌〉のヴァイオレット

Ⅱ 蜜と水――《吉岡実全詩集》巻頭作品/琥珀について/蜜/鷲巣漢詩と〈落雁〉

Ⅲ 神秘の虫たち――蜂蜜をめぐって/蜜蜂、木下夕爾の詩/《昆虫放談》と散文詩型

〔追記〕南方熊楠の〈虻と蜂に関するフォークロア〉をめぐって

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(13)――〈夏の家〉

「あるいは孤独な落下傘部隊」

Ⅰ 「言葉遊び」/Ⅱ 〈夏の家〉評釈/Ⅲ サイケデリックの時代の詩

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(14)――〈わが馬ニコルスの思い出〉

「死馬の眼」

Ⅰ 〈わが馬ニコルスの思い出〉評釈/Ⅱ 吉岡実と馬の詩/詩の馬/〔追記〕「ニコルス」という馬名について

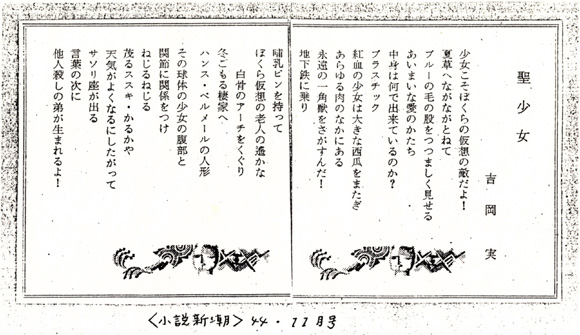

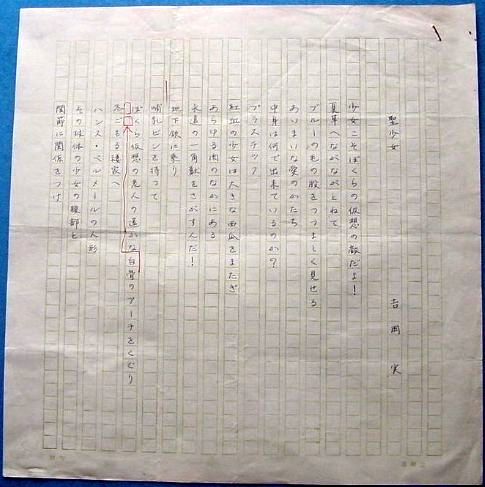

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(15)――〈聖少女〉

「紅血の少女」

Ⅰ 〈聖少女〉評釈/Ⅱ ハンス・ベルメールから四谷シモンへ/Ⅲ 〈薄荷〉

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(16)――〈コレラ〉

「部分からその全体が現われるまで」

Ⅰ 〈ヘアー〉から〈鄙歌〉へ/Ⅱ 〈コレラ〉評釈/Ⅲ 「こんな散漫な詩」のあとに

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(17)――〈低音〉

「ブランコのりのナウシカア」

Ⅰ 〈わが馬ニコルスの思い出〉から〈低音〉へ/Ⅱ 〈低音〉評釈/Ⅲ 〈自転車の上の猫〉

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(18)――〈弟子〉

「花瓣的な奥深いもの」

Ⅰ 献詩としての〈弟子〉/Ⅱ 〈弟子〉評釈/Ⅲ 吉岡実詩と西脇順三郎

吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(終章)――長篇詩の試み

神秘的な時代の詩〔集〕

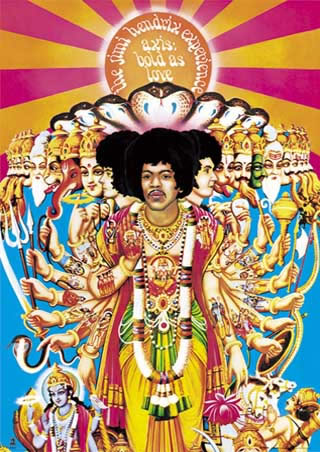

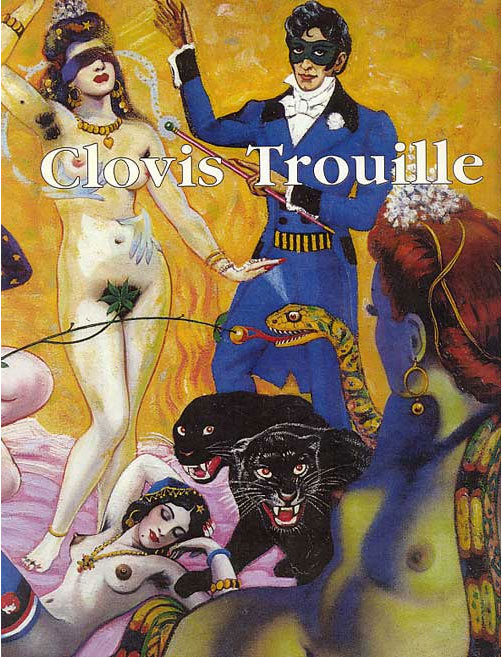

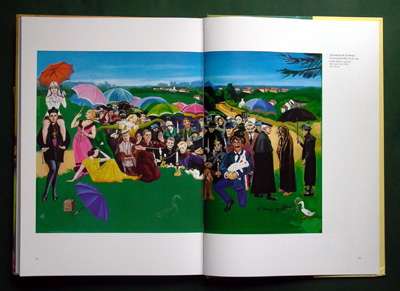

Ⅰ 神秘的な時代の絵画と音楽――クロヴィス・トルイユ晩年の作品/ビートルズ《サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド》の波紋/Ⅱ 吉岡実の自己評価/Ⅲ 現世をテーマの長篇詩

〔付録〕吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》本文校異(2009年12月31日〔2019年4月15日追記〕)

・本文中の吉岡実詩篇の題名のあとにある詩篇番号の丸中数字は何番めの詩集かを示し、アラビア数字はその詩集での収録順を示す(詳細は拙編《吉岡実全詩篇標題索引〔改訂第2版〕》(文藝空間、2000)やウェブサイト《吉岡実の詩の世界》の〈吉岡実年譜〔作品篇〕〉を参照されたい)。

・とくに断わらないかぎり、吉岡実の詩の本文は《吉岡実全詩集》(筑摩書房、1996)に拠った。

・詩句のライナー(行番号やアルファベット)は評釈の都合上、引用者が付したものである。

・原則として、引用文のかなづかいは原文のまま、漢字は新字に統一し(人名・誌名・書名などの固有名詞では一部、旧字も使用している)、必要なふりがなや傍点は[ ]に入れるなどして残した。引用文の句読点は「、」と「。」に統一した。〔……〕は引用者が省略したことを表わす。

・引用文の出典は「#〔分類_番号〕」で簡略表示し、対応する文献を巻末の書誌〈文献表――吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈〉に列挙した。

| 詩篇題名 | 詩篇番号 | (1)限定版 | (2)特装版 | (3)普及版 | (4)全詩集 |

| マクロコスモス | ⑦・1 | 10-16 | 10-15 | 8-12 | 233-236 |

| 夏から秋まで | ⑦・2 | 18-23 | 16-21 | 14-18 | 237-240 |

| 立体 | ⑦・3 | 24-29 | 22-26 | 20-24 | 240-244 |

| 色彩の内部 | ⑦・4 | 30-33 | 28-31 | 26-29 | 244-246 |

| 少女 | ⑦・5 | 34-37 | 32-35 | 30-33 | 247-249 |

| 青い柱はどこにあるか? | ⑦・6 | 38-42 | 36-40 | 34-37 | 249-252 |

| フォークソング | ⑦・7 | 44-48 | 42-45 | 38-41 | 252-255 |

| 崑崙 | ⑦・8 | 50-62 | 46-57 | 42-52 | 255-263 |

| 雨 | ⑦・9 | 64-69 | 58-63 | 54-58 | 263-266 |

| 聖少女 | ⑦・10 | 70-72 | 64-65 | 60-61 | 267-268 |

| 神秘的な時代の詩 | ⑦・11 | 74-82 | 66-74 | 62-69 | 268-274 |

| 蜜はなぜ黄色なのか? | ⑦・12 | 84-86 | 76-78 | 70-72 | 274-276 |

| 夏の家 | ⑦・13 | 88-91 | 80-83 | 74-76 | 276-278 |

| 低音 | ⑦・14 | 92-94 | 84-85 | 78-79 | 278-279 |

| 弟子 | ⑦・15 | 96-100 | 86-89 | 80-83 | 280-282 |

| わが馬ニコルスの思い出 | ⑦・16 | 102-116 | 90-103 | 84-95 | 282-291 |

| 三重奏 | ⑦・17 | 118-124 | 104-109 | 96-101 | 292-295 |

| コレラ | ⑦・18 | 126-134 | 110-117 | 102-108 | 296-301 |

| (1)限定版:神秘的な時代の詩〔限定版〕 | 1974年10月20日 | 湯川書房 |

| (2)特装版:神秘的な時代の詩〔特装版〕 | 1975年6月1日 | 湯川書房 |

| (3)普及版:神秘的な時代の詩〔普及版〕 | 1976年8月15日 | 書肆山田 |

| (4)全詩集:吉岡実全詩集 | 1996年3月25日 | 筑摩書房 |

吉岡実が亡くなった。

昨日六月一日の夜、帰宅すると日経の夕刊を読むまえに嫌な予感がした。このところしばらくそれが顕著だったりそうでなかったりした、あの感じだ。三面を開くと、見慣れた(あまりによく見ているあの左右対象の)三文字の名前があった。二十行の死亡記事である。いつかこの日の来ることは避けられないにしても、こんなに早かろうとは思ってもみなかった。四月一五日の七十一歳の誕生日に《著作目録》を送った返信に、体の不調が書かれていた。それからわずか一月半である。記事を引用する(朝日や毎日の夕刊を求めて夜の町を自転車で走りまわったが、空しかった。家に戻ると静かな雨が降ってきた)。

吉岡 実氏(よしおか・みのる=詩人)5月31日午後9時4分、急性じん不全のため東京都目黒区の東京共済病院で死去、71歳。自宅は同区青葉台四ノ六ノ一七ノ八○七。告別式は3日午後2時から豊島区巣鴨三ノ二一ノ二一の真性寺で。喪主は妻、陽子(ようこ)さん。

戦前から詩作に励み、戦中に北園克衛らのモダニズムに影響を受ける。戦中経験から来る実存主義的な難解な詩風で知られる。昭和34年、詩集「僧侶」で第九回H氏賞を受賞後、「サフラン摘み」「薬玉」などを次々に発表し、大きな反響を呼んだ。舞踏、美術、俳句、短歌にも造詣が深く、本の装丁家としても有名。

これから新聞・雑誌に注目せざるを得ない。気の重いことだ。今日はかねてから〈スワンベルグの歌〉の初出確認に、駒場の日本近代文学館に行くつもりだった。追悼の意も込めて小雨のなかを出かけよう。吉岡実のいない東京とはなんとうつろなのだろう。いまつくづくとそのことを思う。

朝八時に田端の父母に電話する。葬儀の服の準備のことなど。今日の夕方、来ることになる。鷺宮図書館で昨夕の朝日、読売、毎日、産経、東京の各紙をコピー。立喰そば屋でもり。新宿経由、東北沢から駒場の日本近代文学館へ。「エクレア」というキャラメルを舐めながら。入館料三○○円。私家版詩集《雲井》(*)のために、雑誌のバック・ナンバー調査。《婦人公論》と《現代詩手帖》。正午から四時間ほど調べ物をして、まだ玉砂利の湿っている駒場公園を後に、井の頭線・駒場東大前から渋谷まで出る。吉岡実の最寄り駅の神泉を過ぎて。渋谷駅前を彷徨する。道玄坂センタービルB1の喫茶店トップ道玄坂店でアイス・コーヒーを飲み、吉岡を偲ぶ。《ダブル・ノーテーション》の談話取材に同行して、初めて対面したのがここだ。そして一九八九年五月に初めてさしむかいで話をしたのもここ。駅前ビルB1の渋谷駅前店のトップ(一九八九年一二月、最後に会って話をした)は改装中で、向かいのマルナンで装丁用布地を物色。後日を期す。道玄坂店では、文藝空間の増渕淳子さんと偶然、近代文学館で会ったあと来てみると、吉岡が憩っているのを見かけたこともある。渋谷以外で氏と会ったのは、下北沢の明大詩人会の忘年会と銀座のセゾン劇場のロビーでだけだ。つまり、吉岡実の東京とは渋谷なのだ。それらの日付も調べればはっきりするが、いまは空虚な東京に抱かれていたい。一八時すぎに帰宅。

一○時起床。すでに日が高い。ハムチーズ・トーストに珈琲の朝食。母は防災訓練に出かけた。練馬郵便局に不在配達の受取に行く。涼しい木蔭を自転車で。ついでに練馬図書館に寄って、《ヘンリー・ミラー全集》を借りる。〈梯子の下の微笑〉を読むためなり。昼食はそばを慌しく摂って、炎天のなかを礼服に身を包み、自転車で西武池袋線・中村橋駅に出る。本一冊持たずに。池袋でJRに乗り換え、巣鴨駅で下車。構内で「吉岡家」の立て札を抱える田野倉康一氏に会い、真性寺を教わる。

記帳する私の前の人物は水尾比呂志。菅野昭正の姿も見える。一三時五五分から吉岡実の告別式が始まる。司会進行は平出隆。六名の弔辞が続く。大岡信の言葉は途切れがちで「あんなに帰りたがっていた松見坂のマンションにきみが帰ったときは、遺体となってでした」というあたりでは私も思わず涙せきあえず。入沢康夫が曇りがちな声でその詩業を讃える。高橋睦郎がはっきりした口調で今日のこの日も「夏の宴」だと言う。中西夏之がとつとつと美術家から見た吉岡実を語る。金井美恵子が楽しいことしか思い出せないと故人との思い出に耽る。小田久郎が、私も吉岡自身から聞いたことのあるエピソードを交えて、日本の現代詩も別の局面に入ったと出版人として述べる。イチョウの脇のテントで日差しを避ける。入口が狭く、親族らの控える建物のなかまでは見えない。弔電が三通だけ披露された。永田耕衣と竹西寛子と伊藤比呂美(私の気持ちにいちばん近いのは、伊藤の「お目にかかれて嬉しかった」というものになる)。焼香。花の送り主に満六七五戦友会があって、目を引いた。列の左前に首の太い種村季弘の姿がある。遺影はまだ半白の《サフラン摘み》のころのものだろうか、たばこを指に挿んだお洒落な感じ。出棺の準備をしている最中、風が出て受付のテーブルが倒れた。親戚が菊の花を柩に入れたあと一般人も花を捧げる。お顔の脇に花を置く。薄く口を開けた小さな死顔が菊に埋もれていた。長く病んだようには見えなかった。深く礼をする。吉岡さんとは永遠のお別れだ。あの、だれもが言う、悪戯好きの少年のようにくるくるとよく動く大きな目玉が、この苛烈で無慈悲で粗雑で、そのくせ美しく切なく愛すべき現世を見ることは二度とないのだ。私にはその死がなんだか悪い冗談のように思えてしかたがない。参列者に「ごあいさつ」が配られ、葬儀委員長の飯島耕一と喪主の陽子さんが挨拶した。近しい人たちが町屋の焼き場に行く車を通りまで見送って、葬儀を終えた。時に午後三時一五分。参列者は、那珂太郎・鈴木志郎康・白石かずこ・天沢退二郎・北村太郎・吉本隆明・渋沢孝輔・安藤元雄・金子國義・土方巽夫人元藤燁子・粟津則雄など。出版社の人間も多かったろう。

本日はご多用のところ 吉岡実をお見送りいただきまことに有難うございました 吉岡実の肉体は地上を去りましたが その詩は皆様がたの心の天空で生きつづけることでしょう一度は母親の鏡と子宮に印された

美しい魂の汗の果物

だれにも奪われずに ―「死児」より―一九九○年六月三日

葬儀委員長 飯島耕一

喪 主 吉岡陽子

友人代表 大岡 信

友人代表 高橋睦郎

ひとりになって、池袋のリブロで本を買いこむ。供養である。ぱろうるの店員も告別式に出ていたようだ。思潮社の社員らしい人に、小田さんの話は良かったと声をかける。帰宅すると父母は買い物に行ったのか、鍵が掛かっている。風の吹く濡れ縁で読書。長い夏の日の太陽は、まだ西の空にある。

二○時過ぎ、移転して一週間めの日教販ビルで退社前の高岡氏と立ち話。吉岡実(彼はジツさんと呼ぶ)は剣豪のイメージなりき、「小兵だし」とは言い得て妙。もっとも会って一言でも交わせば、当方の緊張も氷解するのだが。久しぶりにわが《樹霊半束》(吉岡さんが読んでくれた唯一の私の作品)を書いたジョナサンで晩飯。キリンのラガー中瓶とビーフ・ストロガノフ。吉岡実の詩を十篇挙げるとなにになるか考える。思いつくままに順不同で。

〈サフラン摘み〉〈僧侶〉〈感傷〉〈雪〉〈青枝篇〉〈雲井〉〈聖あんま断腸詩篇〉〈水のもりあがり〉〈やさしい放火魔〉〈自転車の上の猫〉。

どれひとつとして忘れられない作品だが、一篇だけなら〈サフラン摘み〉を選ぶ。確かねじめ正一が最もエロティクな戦後詩だと書いていたが、いま読めば《薬玉》の民俗的かつ神話的な面も明らかだ。澄明なものの影に人類の記憶が黒黒と横たわる。《僧侶》の詩人の精進たるや恐るべし。いつの日かクレタ島を訪れ、吉岡さんに絵葉書を出す夢は失われた。しかし、そこでなにを書くかは想像できないでもない。まず、われわれは西脇順三郎に導かれた詩の徒であり、吉岡実はクレタを見ずにそれを詩に書き、私はクレタを書かずにそれを見た、というようなことを。北村太郎の「西脇よりも小味だが、その手腕は抜群」といった趣旨はまったくもって正しい。西脇はくり返しを恐れなかったが、吉岡実はそれを嫌った。おそらく「永遠」を信じていなかったためだろう。吉岡の体験は「現世」から離れることをついに肯じなかったのだ。

できたばかり本に問題があって、早めに出社。詩人であり出版人であることの困難さを思う。大学の先生だって大変だろうが、なまじ本の世界に近いと詩は書きにくくなる。有能な編集者であり、卓絶した詩人であることは、吉岡実にさえほとんど不可能に思える。昼食は、小石川後楽園に近い日中友好会館・地下の豫園で五目焼きソバ。生前、吉岡に見せることのできなかった未刊詩集《雲井》のファイルを再読する。刊本になっていない作品(〈波よ永遠に止れ〉は除く)を逆年順に十三篇集めたものなり。連載中の《神秘的な時代の詩》評釈に幾篇かを引用したが、〈哀歌〉の一節などそのまま〈内的な恋唄〉に利用されているから秘匿されたのも理解できる。〈休息〉の三行は〈雲井〉に生かされた。〈休息〉とは別に澁澤龍彦追悼詩篇が書かれたから、これも同じ運命をたどるはずであった、作者存命ならば。吉岡が未刊の著書を遺したということは、たぶんないだろう。その作品史は完璧である。若書きの日記さえ、きちんとした一冊にして逝ったのである。それは計算ずくのものではない。むしろもっとわけのわからない力のこもったものだ。《うまやはし日記》(吉岡さんから送っていただいた唯一の新刊)への礼状を再録しよう。

拝啓

五月になってもはっきりしない天侯が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。連休前の二日の夜遅く帰宅しますと、弧木洞版《うまやはし日記》が書肆山田から届いておりました。月刊雑誌を担当していると、連休だからといって遠出する気にもなれずにいたところへ、待ちわびていたご著書到来とあって、欣喜し、さっそく一読に及びました。

初出〈うまやはし日記〉や最近の〈日記一九四六年〉からも予想していましたが、それ以上に「私的事項」に満ちているのに驚きました。登場する人たちもさることながら、東京や松井田や盛岡のたたずまいが、とても小説ならこの分量では描ききれまいと思われるほど見事に定着されており(しかも、その眼の持ち主は二十歳前後の未だ詩人ならざる青年です)、これも日記という文体の勝利かと感じいりました。

いつぞや「子供のころのことはもう随筆には書きたくない」とお話しになっていましたが、今後はこの《日記》を読め、で済んでしまいそうな気がします。戦争直前の下町の生活がどのようなものだったかは、本書で充分でしょう。

そしてこれは意図的な扱いでしょうが、俳句や短歌を要所要所に配し、詩集(《昏唾季節》?)や歌集《歔欷》・句集《奴草》(未刊でしょうが)を出したいと書くあたりが興味深いことは言うまでもありません。

たかだか五十年ほど前なのに、なにやらゆかしい歌物語を読んだような気になるのもまた、文体、いや形式の魔力が与って大きいのでしょうか。《うまやはし日記》の地点から《昏睡季節》や《液体》を読みなおす作業が必要になりますが、いまはただこの典雅な文章を、吉岡さんの半世紀の文業の成果(もちろん《土方巽頌》のことです)と比較しつつ、慈しむことを自己に課したいと思います。

とりいそぎ本のお礼と感想をしたためました。

一日も早く健康を回復され、「長篇詩」のお仕事に取りくまれることをお祈りいたします。(拙論《神秘的な時代の詩》評釈の作業仮説は、あの文体で長篇詩を書くとどうなるか、ということです。いずれ〈マクロコスモス〉論もご覧いただきたく。)敬具

一九九○年五月六日

小林一郎

吉岡実様

告別式を締めくくった飯島耕一によれば、四月二四日に入院したとのことだから、この手紙もご覧いただけなかったかもしれない。人工透析によって一時もちなおしたそのときに、お読みいいだけたのだと慰めよう。「とどかないかも知れない故に深い愛のことばを告げる」(〈波よ永遠に止れ〉)のでは美しすぎるし、悲しすぎる。

ワードプロセッサによる《雲井》限定壱部本の原版出力。これでテクストは完成。装丁の考案に移る。秦恒平〈湖の本14〉の《みごもりの湖》届く。いつか、秦さんのまえで吉岡実の詩が好きだと言ったこともあった。

なんとか仕事を早めに切りあげて、鷺宮図書館で各新聞を閲覧。四日付けの朝日新聞の夕刊に飯島耕一が追悼文を寄せている。そのなかの吉岡のハガキ、「耐えて、再起したいと思っています」「生死の床の中で、がんばるつもり」が辛い。最後に飯島は結論する。「日本の戦後最大の詩的才能だった」と。大きく頷く。大岡信は「運命的に詩を作るためにのみこの世に送られてきた不思議な旅人」(弔詞)と呼んだ。ほんとうにそのとおりだと思う。次の文は「半歳におよぶ病いと不眠の日々」に書かれたものだろうか。刊行されたばかりの現代詩文庫の第一○○巻《平出隆詩集》の表四。

〈花嫁〉を迎えることは、〈完璧な死と誕生の儀式〉かも知れない。〈花嫁〉のめくるめく聖性の身体には、〈星と言葉と血〉が脈々と息づいている。その日々の共棲のなかで、〈花婿〉平出隆は冷厳に、孕まれる〈贋の花嫁〉を解体する。そして〈読める胎児〉や〈読めない事物〉を、白日の下に晒し出すのだ。この寡黙なる〈花婿〉は、発情する音楽や動植物の詩的迷路を彷徨しながら、〈待つ花嫁〉を探し求めているようだ。吉岡実

〈花嫁〉〈完璧な死と誕生の儀式〉〈花嫁〉〈星と言葉と血〉〈花婿〉〈贋の花嫁〉〈読める胎児〉〈読めない事物〉〈花婿〉〈待つ花嫁〉――これらの語を山括弧(もともと吉岡は作品の題名などにこの記号を使用してきた)で括りながら、来るべき詩篇を想像していなかっただろうか。〈聖あんま断腸詩篇〉以後の引用の凄みは、とおりいっぺんの独創性を信じていないところに存在する。〈雲井〉にボードレールの散文詩の一節(澁澤龍彦のエッセイからの引用と思しい)が出できたときは驚いたが、そのときの吉岡実宛の手紙(一九八九年一一月五日付け)を一部、引く。

お葉書をありがとうございました。そのあとさっそく大久保の俳句文学館でお作〈雲井〉を拝読し、(樹木の霊や/鳥獣の魂)だけでなく、ボードレールの散文詩の詩句を発見し、驚きました。私の深読みでなければ、フレイザーの最も甘美な部分が反映されていると思いましたが、(虹もまた炭化する)の見事さの前では、さして重要なことではありますまい。

さて、先にお約束しました評釈〔〈立体〉論〕をお届けします。一年も考えていると長長しいものになってしまいますが、調べながら細部を味わう楽しみからはなかなか抜けられません。見当違いの点あるようでしたら、お許しねがいたく存じます。《神秘的な時代の詩》全篇を異なったスタイルで論じてみたい、というのが当面の目標です。

母の誕生日。いつものとおり遅く帰って、なにもしてやれぬが。〈マクロコスモス〉論の第二稿に手入れ。《神秘的な時代の詩》の論考を吉岡さんは「どのようなものになるかわからないが、書かれた詩文を参照しているうちに迷宮ができあがるのではないか。ともかくこういう読み自体は面白い」というふうに言ってくれた。

一九時半から、新宿シアターアプルでシャドウ・ヴィネッツの〈津波コンサート〉。二時間強。指ではじく南アフリカの楽器に感動。終演後、ロビーでメンバーや関係者と簡単な打ちあげ。会社の人間と、ひととき悲しみを忘れる。外は嵐のような風雨。

引きつづき〈マクロコスモス〉論、二稿に手入れ。不要な節を削る。次回以降で触れるべき話題なり。この稿とは別に〈文藝空間・会報〉に本日記を追悼文として同時掲載しようと思う。《雲井》も和綴本に仕立てたいし、いよいよ忙しくなる。

飯田橋付近の神田川に緋鯉・錦鯉・真鯉が游泳している。水のない街は淋しい。帰り、会社の同僚とミツでビール。川風が心地良い。詩の形式を革新していく一方で、ポエジーを深めていくことが吉岡実の詩業であった。《ムーンドロップ》が《夏の宴》に似ていると告げると、吉岡さんは意外そうな顔をしていたが、どちらも西脇順三郎の絵をあしらうことで、西脇の詩的世界から離れようという意図はなかったか。〈永遠の昼寝〉のスリルは、ほとんど吉岡の地の文がないとさえ思えるほどに、西脇の章句が引用されていることだ。〈雲井〉の瀧口修造も意図としては同様だ。その意味でも、次の詩篇はぜひとも読みたかった。臆測だが、生前最後の〈沙庭〉は《薬玉》の時期の執筆ではあるまいか。

昼休みに神保町を歩く。雨雲が迫ってくる。これからの日本の詩はどうなるのだろう。おそらく暗澹たるものがあろう。詩、というよりも言葉の力と呼ぶべきかもしれぬ。岩波書店からの詞華集にCDが付くというので期待していたが、吉岡実の作品は入っていなかった。〈静物〉あたりならふさわしかろうに。土方巽の追悼公演での役者による〈僧侶〉の朗読は、良くなかった。活字なら明朝体のようなもののほうが、作品の奥行が出る。ラジオの土方巽の朗読は(吉岡によれば「教育勅語的発声」だが)そんなではなかった。私は吉岡実の詩の「歌」に魅了されたのだ。それは〈サフラン摘み〉にも顕著だが、深くは追求されずに《薬玉》が来た。晩年、もっと歌いたいと言っていたのは、時間の要素もしくはくり返しのことではないか。具体的な根拠があって言うのではないが、《うまやはし日記》がそのウォーミング・アップだとするなら、詩歌句の混然たる世界が「歌」の内実なのではあるまいか。それと、〈聖あんま断腸詩篇〉後の長篇詩がどのようにかかわるかは、なかなか思いえがけないが。

《新潮》七月号に四方田犬彦の《うまやはし日記》書評。十年前の吉岡実論は衝撃的だった(四方田氏の存在を知らなかったこともあるが)。今回も丁寧に読んでいるが、《僧侶》ではなく《土方巽頌》との関連が聞きたかった。《群像》の特集〈日本語へ! 詩人の立場から〉にももちろん吉岡実は書いていない。仮に元気でも執筆するテーマではなかろうが、これからさき誌上で吉岡のものを発見し、読めないのは淋しいかぎりだ。朝日の夕刊で小田久郎談。「吉岡実さんも亡くなり、つくづく『戦後詩』もおしまいのときが来たなあ、と感じます」と。

昼休みに神保町まで歩く。田村書店で《三好豊一郎詩集》。造本は杉浦康平。思潮社版《吉岡実詩集》を極端にしたような書物だ。明大詩人会の忘年会に入沢康夫と現れた吉岡実に装丁造本のことを尋ねたことがある(調べてみると、これが詩人と明大出身でもない私との出会いだった)。なんでも杉浦は、詩篇に字下げによるデコボコを作って、吉岡と対立したらしい。この会話は《薬玉》より後だったにもかかわらず、迂闊なことに両者の関係を聞くのを忘れた。また、刊本でも版面はかなり上なのに、ぎりぎりまで(「製本のときに落ちてしまうくらい」と吉岡は言った)上にあったのを少しでも下げたのだそうだ。この《吉岡実詩集》は美しい本だと思うが、《三好豊一郎詩集》の函が蛍光色で、判型がほぼ二対一の縦長本であることから想像するに、杉浦の純然たる仕事はもっと派手で、喩えて言えばテクストを痛めつけるような性質のものではなかったろうか。当初の過激なコンセプトが、著者であり装丁家である吉岡の反対によって、変更を余儀なくされた。その辺の事情は刊行当時の《現代詩手帖》のコラムに見える。奥付にある設計データの表示は、当時としても立派なものだ。ただ、フランス装にしては束がありすぎて紙も重いせいか、函から出して立てかけておくと真ん中が垂れさがってくる。ハード・カバーでしかるべきだろう。もっとも、フランス装の指定は吉岡からあったのかもしれない。

〈マクロコスモス〉論に手入れ。いつものことだが、これで良いのかという不安が湧いてくる。入沢康夫の言うように、吉岡実詩篇をすべて読解することなど、だれにもできないのかもしれない(作者にさえ)。そうした作品の不思議さに、入沢も大岡信も惹かれてきたのだ。大岡は初期を除いて吉岡論を書いていないが、その作品に寄せる時時の評価は吉岡を鼓舞してきたろう。真の友情と言うべきである。私もまた吉岡詩篇を味読し、そしてなにも語らないのが一番なのではないか。あるいは、吉岡とは別の「詩」を書かねばならないのではないか。理解できないものを自分から創りだすのでなければ、詩を書くことに意味はない。その点で私は吉岡実の徒でありつづけるだろう。

昼、急に強い雨。吉岡実逝去を報ずる《琴座》第四六○号届く。健在なら参加したであろう永田耕衣旭寿の会が葬儀の当日だった由。書かれざる《永田耕衣頌》を想像して、吉岡と耕衣の縁を偲ぶ。午後、ひきつづき〈マクロコスモス〉論に手入れ。WP上で訂正した第三稿をつくる。深夜、LDで《薔薇の名前》を観かえす。吉岡は小説《薔薇の名前》は読んだだろうか。〈僧侶〉の詩人の感想が聞きたかった。

蒲田で《雲井》和装本用の木綿布、お茶の水でレッド・ツェッペリンのブートレグ(なんとCD)を買ったら手持ちがなくなる。芳林堂書店で《西脇順三郎論》を見つけるも諦めて、このあいだ持ちあるいていて失くした《マラルメ詩集》を再び求める。鈴木信太郎訳の文庫本の恐ろしさは〈註〉〈年譜〉にある。吉岡が晩年に意識していたのは、西脇順三郎や瀧口修造よりもボードレールやマラルメだったような気がしてならない。《薬玉》と《荒地》の例から、エリオットも挙げるべきだろうか。海外の詩を翻訳で読みつづけたことは間違いあるまい。《静物》の成立にリルケが与っているとは本人の弁だが、《神秘的な時代の詩》あたりにピカソの詩が関わっていそうだ。例の瀧口訳とは別に大島辰雄訳のピカソの詩があって、複眼的図像や色彩感覚は大いに共通している。それはシュルレアリスムともキュビスムとも言えない、見ることの達人が書く詩だ。

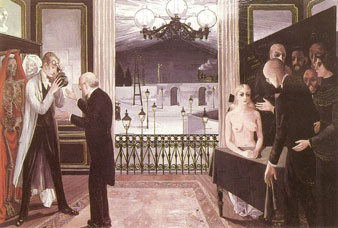

「彼は、フォルムに対する過度の偏愛という十九世紀以後の伝統をあっさりと退けて、通俗性と猥雑な空間を逆手にとって、神話的想像力がそこから湧き出る秘密の地下水路を見出したようである」という結語を持つ山口昌男のクロヴィス・トルイュ論〈挑発的な祝祭世界〉(《知の祝祭》所収)から、《神秘的な時代の詩》を連想しないでいるのは不可能に近い。

「この画家の画風を一口に言い表わすとすれば、「挑発的」という点に尽きるように思われる。挑発という行為は、人が期待するような経過を全く満たさず、ただひたすらに、安定した秩序の感覚を逆なでにすることによって、日常生活の世界を越えた現実が存在するという事実を想起させる営みなのである。」

「女性は吉岡の世界の中心にある。吉岡は、西欧の古地中海文化、或いは遥かその彼方の時間に拡がる大地母神の崇拝の今日最も熱烈な信徒である。」

「どの一点を押しても、これまで大衆的低俗さとして、画材の中に殆んど採り入れられることのなかった要素を、吉岡は暴力的に導入する。この美学的暴力性と、宗教的涜聖という行為によって彼は、他の方法を以ては開示することの不可能な意識の神話的次元を伐り拓くのである。そういった世界に統一感を与えるのはエロスと祝祭性という、人間がそこではもはや、日常生活の規則性とつつましやかさを捨てた空間、そしてその空間の顕示の場を与えるのが見世物的世界である。この見世物的世界が、吉岡の教会であり、その主神が、大地母神の系譜を曳く生身の女性である。」

「女性的美しさを最も昂揚した形で示すのが見世物であることを吉岡は知っている。/彼の女性的世界は中心的象徴としての円鎖の上に組み合わされている。彼の作品の女性の胸もとは必ずコンパスで描いたような円で描かれている。」(トルイュを吉岡に置き換えただけで《神秘的な時代の詩》から《サフラン摘み》を予見する論となるのだ。)

川本三郎の言うように一九七○年代が山口昌男の時代であるとするなら、山口の学問領域とは別の地点から吉岡もまた同じ時代を把えたのだ。

吉岡実の詩の本質とは言わず、魅力とはなんだろう。私の物覚えが悪いせいだろうか、読みかえすたびに新たな発見がある。そこに自在な視点がある。長谷川龍生あたりが「猥褻な視線」と言うやつだ。つねに驚異に瞠目する眼とは、多くの人人が指摘する吉岡実その人の印象だが、なによりも詩に表れているそれをこう言いなおそうか。作者の先入主を破るような「驚異」を与えない詩を書こうとしなかった、と。どんな陰惨な(数は多くないが)作品でも、その詩を読むのはつねに楽しみである。雨の日にも愉悦の時があるのに似ている。作者も人間である以上、無限に詩篇が産みだされるわけはないが、一読者の予想を裏切る作品がもはや生まれないというのはなんという悲しみだろう。だが、それよりもなによりもその人を喪ったのが痛恨事だ。何度か手紙にも書き、本人にも「長篇詩」を期待していると言ったが、一行も書かなくて良い。せめてあと十年、なんとしても生きていてほしかった。そのとき吉岡実は彼の黄金の沈黙を生きただろう。ついに墓のなかに持ってゆくしかない主題というのは、ある。

家のまえに拡がる畑のトウモロコシが、はや人の背丈ほどになっている。今年の梅雨は雨の日が少ない。魔の五月の、あの雨が嘘のようだ。季節を切りとる吉岡実の手紙の出だしはいつも的確だった。随筆で筆不精だと書いているのは、幾分かは誇張だろう。その書簡は永田耕衣宛が《琴座》に〈青葉台つうしん〉として紹介されているくらいだが、味わい深いものだ。原稿を抱えていて返事が遅れたのを詫びたりしているから、頻繁にやりとりがあったわけでもなかろう。それでも《鰐》のころからだから、三十年にはなるわけだ。詩や俳句が書かれていなくても、美しい往復書簡が編めることだろう。

渋谷の中村書店でユリイカ版《吉岡實詩集》をついに発見、少し汚れていたが購入。六千円也。フランス装ふうのジャケットの背に破損があるので、和紙で補強する。手に取ってずいぶん正方形な本だと再認識。ロフト5Fのぱろうるで《るしおる》六号を求める。吉岡の〈日記 一九四六年〉の第二回掲載。まだ続くのだろうか。《うまやはし日記》が書籍になるというので、別に連載用の原稿を書いたのなら、今年の初めころか。ならば吉岡実が残したほとんど最後の文章と言っていいだろう。未発表の詩篇は書いているのだろうか。それとも、若き日の日記のように破棄されたか。評釈は、WPプリント・アウトに徹底的に手入れ。書きくわえた量くらい削る。いよいよ最終段階にさしかかりつつある。

夏至の真夏日、高温多湿で日本のようでない。外堀の水面の濃緑に水草の緑がマーブル模様を描いている。仕事の帰り、会社の仲間と大日本印刷の担当者と飯田橋の柳生で飲む、久しぶりに。論考の文献表の原稿起こし。前回よりも吉岡実以外の本の数が減る。《神秘的な時代の詩》評釈は五十ページ前後になりそう。四十字×二十行だから百枚だ。

原稿を書いていると、読了する本がめっきり減る。馬のことをいろいろと調べたいのだが、手が回らない。ずいぶん前に《現代詩手帖》に連載された岡田隆彦の文が面白かった(去る二日に日本近代文学館でざっと読んだだけだが)。先日はその進化の学術書まで買ってしまった。吉岡実は馬の詩を集めた選詩集の企画が沙汰やみになったと嘆いていた。目次を想像してみよう。〈静物〉〈牧歌〉〈僧侶〉〈苦力〉〈人質〉〈サーカス〉の馬が《吉岡實詩集》で目についたが、〈冬の休暇〉〈馬・春の絵〉〈わが馬ニコルスの思い出〉を逸するわけにはゆかない。さて書名はなにが良いだろう。《馬の肖像》あたりか。夜、ビデオで〈ラストエンペラー〉を観る。最後のコオロギの場面では落涙する。

朝、渋川の諸田の家に養子にいった叔母から電話。駅前の医院に入院中のおばあさんが重態ゆえ、長兄の父に見舞いに来てほしい由。老衰だという。父に伝言。盆の墓参りに行ったついでに諸田家まで足をのばして、手打ちそばをご馳走になったものだ。無慈悲な夏。午前中で論考の引用文のチェックを終え、原稿は一応でき。校正が続く。前の野菜畑はすっかり乾いている。妙な梅雨なり。このところBGMはジェスロ・タルのLDをカセットにダビングしたもの。私は一九五五年(《静物》刊行の年)生まれだから、その年に誕生したロックン・ロールの伸張が同時代的感覚として理解しやすいが、吉岡実のモダニズムもそれと似たところがあったのではないか。

各紙の評価。「超現実的な独特の作風で戦後詩に大きな影響を与えた」(朝日新聞)。「超現実的で難解な詩風で知られた」「グロテスクかつエロチックなイメージで、独特の幻視の世界を詩として構成」(読売新聞)。「戦後、戦中体験からの実存主義的と超現実的な手法を融合し」「現代の残酷のイメージをテーマにし、実験的な作品として詩壇に衝撃を与えた」(毎日新聞)〔しかしひどい文だね〕。「詩の言葉を世俗的な日〔目?〕差しから守ろうとした、その極北の詩的結晶を示した詩人」(荒川洋治・産経新聞)。「初期に北園克衛らのモダニズムの影響を受け、戦後は、戦争体験から実存主義的な手法も取り入れて新しい詩風を開いた」(東京新聞)〔これはまともな文〕。

なによりも「詩」への絶大な信頼がある。あれだけ多方面に亘る関心をもちながら、作り手としては音楽や舞踏はもちろん、絵にも書にも手を出さなかった(唯一の例外としての装丁作品)。三百篇たらずの詩篇とさして多いとも言えない散文が、吉岡実の全作品である。装丁は詩と同じ人間の手になるものとは信じがたいような、静謐なたたずまいを見せる。だが、見ること/見える物に対する確かな手応えという点において、詩と装丁、おのおのの構造物は見事な対応をなす。私はその成果を最後の詩集《ムーンドロップ》に見たいと思う。

深夜、論考の全貌がかたまる。引用の織物といったあんばいだが、いまはこれが精一杯だ。《神秘的な時代の詩》評釈を十八篇書くとして、各百枚で一千八百枚。《「死児」という絵》の何倍だろう。そのときは堅苦しい題はやめて、《〈吉岡実〉を探す方法》とでもしよう。WPのデータがあれば、組版代もたいしたことはあるまい。そんなことよりも、年に一、二本の今のペースでは今世紀中に完成するかおぼつかない。気長に、着実にやるしかないのだが。

《ダブル・ノーテーション》土方巽特集の取材メモが出てきた。一九八五年五月二三日、トップ道玄坂店で一四時から一時間、インタビュー担当の清水さんと同席。土方巽の人となりの二百字コメント(談話のまとめは私ではない)。二度めの対面となった吉岡実は、土方巽の詩を三篇書いているとまず言った。

――土方巽は(吉岡は「土方巽は…」とフル・ネームで呼んだ)戦後に表れた日本の天才、のひとこと。奇ッ怪な人間だろうし。十八年前から舞踏はすべて観ている。澁澤龍彦さんはそれ以前からか。芦川羊子、笠井叡、大野一雄もずっと観てきた。山海塾も。土方一派の舞踏の(すべてじゃないが)生成の過程は、門外漢では自分がいちばん詳しいだろう。〈金柑少年〉の初演。凱旋公演もふたつ。土方は六、七年間雲隠れの時期があった。《新劇》連載の〈病める舞姫〉の出版を拒否。大野さんを支えて、今年か来年は踊るだろう。たいへんな読書家で、吉岡詩のこわい読み手。氏の書くものは類型がない。土方語録のちりばめられている自伝、散文? ますますもって世界的な存在へ。そのすごさ。さしさわり。土方巽と同年齢の澁澤さんが土方をどう思うか、面白かろう。土方は酒の席ですごいことを言う。具体的には思い出せない。百鬼夜行の状況での特殊なことばだから消えてしまう性質のその語録は、将来出るだろうが。〈舞踏フェスティバル〉の講演では勉強をしたようだ。出会いは加藤郁乎さんのパーティ。「この気になる人はだれかな」と。着物を着て、女の人のような髪をして。当時はどんな舞踏か知らなかった。土方巽は《僧侶》を読んでいたが、声をかけてくるような人間ではなく。――

コメント以外の話も、もちろんした。署名してもらうべく持っていった(担当編集者でない強みだ)英訳詩抄《闇の祝祭》の由来。訳者(版元?)の命名は《闇のカーニバル》で、吉岡の代案は《闇のなかの絵画》か《闇の祝祭》。前者を薦したが「アンソロジーだからねえ」。《ライラック・ガーデン》は訳者とのあいだで了解ずみだった由。

天候のせいか気分すぐれず、校正作業もはかどらない。吉岡さんからのハガキをながめて慰む。愛する人ほど私から去ってゆく。こんなとき吉岡に《「死児」という絵》の紀行文の調子の長い散文が一冊あったら、どんなに良かったろう。「詩」では、純度が高すぎて頭が受けつけない。軍隊のことを書きたいと晩年まで語っていたが、実現すれば満洲や済州島も活写されただろう。〈ラストエンペラー〉の満洲は、黄色っぽい土挨が舞っているところだった。戦前の下町育ちの青年にとって、戦争とはそうした風土や軍馬の世話といった、それまでの生活とまったく異なる世界として押しつけられたものでもある。そこでの兵の姿や自然のありさまは、詩人の眼を変質させずにはおかなかった。醜さのうちに美しさを、美しさのうちに醜さを見ること。詩の、美学の問題だったモダニズムは、現実と拮抗しあう現代性にまで鍛えられた。その兵士に戦時中の詩はなくとも、彼はリアリティのある詩篇とはなにかとたえず思いをめぐらせたに違いない。

《現代詩手帖》と《ユリイカ》が吉岡実の追悼特集を組んでいる。とりわけ、笠井叡と中村稔の文に打たれた。入沢康夫の「来るべき吉岡実論」にも感じるところが多いし、城戸朱理の文も良かった。瀧口修造を筆頭に、西脇順三郎、鷲巣繁男、土方巽、澁澤龍彦への追悼詩が吉岡の晩年の三詩集に収められ、散文も(吉岡自身「義理のあるもの以外は書かないんだ」と言っていたが)高橋新吉、草野心平、鍵谷幸信、篠田一士らへの弔辞や追悼文が草せられた。土方も澁澤も、鍵谷も篠田も、吉岡より若かった。

篠田一士の死去直後だったせいか、私がいただいた最初のハガキは沈痛なものだ。

春の雨がふっています。もろだけんじ句集『樹霊半束』拝受いたしました。小生に献じられた、貴重な書、本当にありがとう存じます。「弧樹」になったこと、おそらく誰も知らないと思います。貴兄の心くばりに、驚いております。精密に小生の仕事を、辿られている故に、このような祝いを〔吉岡実の七十歳を祝した刊行日〕、して下されたのだと思います。句集はまだ読んでおりませんが、今の仕事〔篠田一士の追悼文か〕が終ったら、読みます。五月になったら、一度、お会いしたいと思います。 不一 実

昨年四月一六日、目黒局の消印のあるハガキだ。これに、この率直さにどんなに励まされ、慰められたことか。吉岡さん、あなたにはおわかりにならないでしょう。吉岡実の詩と、吉岡実の人物を知ったことは、私の生涯の幸福であったと、いまここに思う。

最後に会った吉岡実の矜侍は、ある歌人について「第六歌集がベストで、その後は自己摸倣に陥っているのではないか」と質した。「詩」と「独創」を信じた男の厳しさを目の当たりにして、その孤独がどれほど深いものか、私はほとんど想像もできなかった。

吉岡実追悼一句。「みなづきの水にびいろの空うつせ」(もろだけんじ)

…………………………………………………………………………………………………………

私家版詩集《雲井》(*)

初出一覧をもって吉岡実私家版詩集《雲井》(小林一郎編)のプランの紹介とする。

口絵〈永遠の昼寝〉 編者蔵(《永遠の旅人 西脇順三郎 詩・絵画・その周辺》展出品原稿に同じ)

沙庭 《文學界》 一九九○年一月一日(第四四巻第一号)九ページ

雲井 《鷹》 一九八九年一○月五日(第二六巻第一○号通巻第三○四号)四六~四九ページ

永遠の昼寝 《永遠の旅人 西脇順三郎 詩・絵画・その周辺》 一九八九年四月一日(新潟市美術館刊)一三一ページ

休息 《現代詩手帖》 一九八七年九月一日(第三○巻第九号)一四~一五ページ

白狐 《現代詩手帖》 一九八四年六月一日(第二七巻第六号)三○~三二ページ

スワンベルグの歌〔底本〕 《ユリイカ》 一九七三年九月一日(第五巻第一○号)一六八~一六九ページ

スワンベルグの歌 《婦人公論》 一九六九年二月一日(第五四巻第二号通巻第六三三号)二二○~二二一ページ

波よ永遠に止れ〔底本〕 《吉岡実詩集》 一九六七年一○月一日(思潮社刊)三一四~三三五ページ

波よ永遠に止れ 《ユリイカ》 一九六○年六月一日(第五巻第六号通巻第四五号)四八~五三ページ

哀歌 《鰐》 一九六○年一一月一○日(第六号)八~九ページ

夜曲 《近代詩猟》 一九五九年一○月一○日(第二七冊)六ページ

遅い恋 《現代詩手帖》 一九五九年六月一日(創刊号)六六~六七ページ

陰謀 《現代詩》 一九五六年七月一日(第三巻第六号)四八~四九ページ

敗北 《新思潮》 一九四七年九月三○日(第二号)二四ページ

即興詩 《新思潮》 一九四七年九月三○日(第二号)一一五ページ

今日までに私の知りえた吉岡実の〈未刊行詩篇〉のすべてである。なお〈遅い恋〉の本文は小田久郎氏のお手を煩わせた。記して感謝する。(一九九〇年七月七日)

奇怪にして典雅、ワイセツにして高貴、コッケイにして厳粛なる――吉岡実(文献番号〔以下#と略記。末尾〈文献表――吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈〉参照〕#A_25、一三~一四ページ)

吉岡実の詩篇〈青い柱はどこにあるか?〉(⑦・6)は、一九六七年、高井富子舞踏公演〈形而情学〉のチラシに発表された(公演当日以前に配布された可能性もあるが、公演日の七月三日の刊行としておく)。詩集《神秘的な時代の詩》(湯川書房、一九七四)にまとめられた諸作のなかで最も早く発表された詩篇である。初出形には刊本に見える「土方巽の秘儀によせて」という詞書がなく、末尾の「一九六七・五・一五」(おそらく吉岡実が記した脱稿の年月日)のあとにチラシ制作者によると思しい「この作品は吉岡実氏が土方巽におくったものです」という付記がある。この〈形而情学〉はガルメラ商会謹製高井富子舞踏公演で、演出は土方巽。出演は土方のほか、高井富子、大野一雄、石井満隆、笠井叡などで、美術は中西夏之、清水晃、谷川晃一。当日の公演を観た澁澤龍彦が《詩と批評》(一九六七年九月号)に〈踊る『形而情学』〉を寄せているので、引用する。

「今年の室生犀星賞の受賞作品となった、はなはだ高踏的なる加藤郁乎の詩集『形而情学』一巻を、日本のアンダーグラウンドの先覚者、知る人ぞ知る暗黒舞踊派のリーダー土方巽がバレエ化して演出し、新進女流舞踊家高井富子のリサイタルという形で、暗黒舞踊派の若いメンバー総出演のもとに、これを新宿は紀伊國屋ホールの舞台にのっけたというわけである。〔……〕開幕劈頭、何の音楽だか知らないが、ダンモ風の華麗な荘重な音楽とともに、ロオマ皇帝のそれのような輿にのって、四人の若者たちに担がれながら、客席のあいだを分けて、しずしずと舞台へ入場してきた土方巽は、伝え聞くところによると、十日間の絶食によって贅肉を落したというだけに、奇蹟の若返りぶりを示して、ニジンスキーもかくやとばかり、あくまで美々しく、その肉体を鞭のようにしなやかに、かつ色っぽく屈伸させたのであった」(#B_066、三八四~三八五ページ)。

同公演を観た吉岡の〈日記抄――一九六七〉の七月三日には「〔……〕ネロ・ヒジカタの奇怪にして典雅、ワイセツにして高貴、コッケイにして厳粛なる暗黒の祝祭」(#A_25、一三~一四ページ)とある。吉岡が土方巽を評したこの言葉は、吉岡自身の詩世界の形容として人口に膾炙していくことになるが、澁澤の評にしろ吉岡の日記にしろ公演後の執筆であり、それ以前に書かれた〈青い柱はどこにあるか?〉への影響を云云できるものではない。吉岡は〈形而情学〉原作の加藤郁乎詩集《形而情学》(昭森社、一九六六)をいつ読んだのだろうか。――冠称の「詩集」は原本にあるものだが、《形而情学》は一〇句集全二七三八句を収録した《加藤郁乎俳句集成》(沖積舎、2000)には《球體感覺》、《えくとぷらすま》に続く第三句集として収められている。なお本稿では初刊の表示に従って「詩集」と呼称する。――吉岡の《土方巽頌――〈日記〉と〈引用〉に依る》(筑摩書房、一九八三)の初めに次のようにある。「昭和四十二年二月九日の夕、築地の灘万で加藤郁乎の《形而情学》の室生犀星賞受賞を祝う会があった」(#A_24、八ページ)。当夜は吉岡が初めて土方巽と出会った運命的な日でもあるわけだが、この記述から吉岡が舞踏

公演〈形而情学〉の数箇月前に詩集《形而情学》を読んでいたことがわかる(土方巽から詩篇の執筆を依頼されてから、読みかえしたかもしれない)。吉岡は《土方巽頌》の巻頭に〈青い柱はどこにあるか?〉全篇を据えてから、こう続けている。

「この一篇は土方巽の求めに応えて書いたものである。まだ「暗黒舞踏」に二、三回触れたばかりで、十全にその「身体行為」を捉えていないが、その最初の詩篇ということで、想い出深いものがある。さて詩篇がどのように使われるのか、皆目わからなかった。或る日、奇妙なポスターが送られて来た。舞踏公演「形而情学」のもので、中央に朱塗りのタバコとビー玉が入った函が付いている。そして別の紙袋の中には、加藤郁乎の詩と「青い柱はどこにあるか?」がインディアン・ペーパーに印刷されていた」(#A_24、六~七ページ)。

舞踏公演〈形而情学〉ポスター(デザイン:篠原佳尾)〔封筒に加藤郁乎の文と吉岡実の詩が収められている〕

出典:川崎市岡本太郎美術館・慶應義塾大学アート・センター編《土方巽の舞踏――肉体のシュルレアリスム 身体のオントロジー》(慶應義塾大学出版会、2004)

土方巽は原作者の加藤郁乎(同公演チラシにはS・K・イクヤーノフ(加藤郁乎訳)〈燐寸譚〉を寄せているが、加藤郁乎評論集《遊牧空間》(三一書房、一九七〇)収録に際して「――高井富子の舞踏公演に寄せて」と書きくわえられた)と同等に、出会って半年になるやならずの吉岡実を遇したわけである。私は舞踏公演〈形而情学〉のポスター(デザイン:篠原佳尾)は観ていないが、高井さんに問いあわせたところ、加藤郁乎の高井富子宛速達封筒を複製した「別の紙袋」に入った吉岡と加藤の詩篇をお送りいただく栄に浴した者である。さて「詩集」と銘打ってはいるが、一行ごとに独立した全九九作=句から成る《形而情学》から五句、引用してみる(#B_026、九~一〇六ページ)。

理會は玉々でなくもがなの後門をすぼめる(〈ぽえしす〉)

別れ組紐の一理が三里の圓を切る(〈走句〉)

意識に流れなぞない舌人形のUたーん(〈遊戲律〉)

木がいく野でだ一句のむらさきをまはす(〈ラグタイム〉)

無我らない若干名の海綿としていかける(同前)

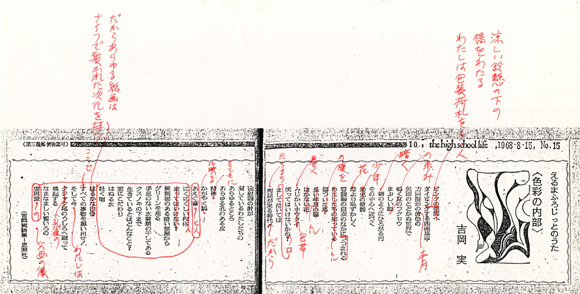

これらの作に〈青い柱はどこにあるか?〉のスルスを求めることは、必ずしも不可能ではない。もっとも吉岡は、土方巽と出会った《形而情学》受賞祝賀会の二箇月後の四月二日、アルトー館公演〈ゲスラー・テル群論〉で初めて土方の舞踏に触れているから、吉岡詩の出典を加藤詩=句に限定するのは正確でない。土方巽が加藤郁乎の詩に観たものを吉岡は土方巽の舞踏に観た、といったほうが近いかもしれない。そのあたりの具体的な証言は残されておらず、ここでは吉岡の詩篇執筆の前後関係が把握できれば充分である。〈青い柱はどこにあるか?〉は一九七四年の初刊以前、六七年一〇月の《現代詩手帖》吉岡実特集号に新作〈立体〉(⑦・3)とともに掲載(このとき「土方巽の秘儀によせて」という詞書が付けられた)のあと、翌六八年九月刊行の《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》(思潮社)に〈未刊詩篇から〉として、後の詩集《神秘的な時代の詩》を構成する詩篇とともに収録された。さらに、六八年刊行の詩画集にも再録されている。この《土方巽舞踏展 あんま》(アスベスト館、1968年12月1日)は、土方巽公演〈土方巽と日本人――肉体の叛乱〉の一箇月半後の一一月に制作された限定五〇部のオリジナル豪華詩画集(出品・飯島耕一、池田満寿夫、加藤郁乎、加納光於、澁澤龍彦、瀧口修造、田中一光、中西夏之、中村宏、野中ユリ、三木富雄、三好豊一郎、そして吉岡実の13人)。土方巽へのオマージュたるこの記念碑的出版に新作詩篇ではなく〈青い柱はどこにあるか?〉を寄せているところからも、本篇に対する吉岡の愛着を量ることができよう。仕様は、版画に用いられるBFKリーブという用紙(383×562mm)に特色黄色とスミ文字(10ポ活字)の二色刷り。再録詩篇は初刊と異同なし(ただし、本文の「暁」「娩」に旧字を使用。13人の作者の署名を記した〈目録〉の葉では「靑い柱はどこにあるか?〔……〕吉岡實」と旧字が印刷されているが、これは吉岡の用法ではない)。

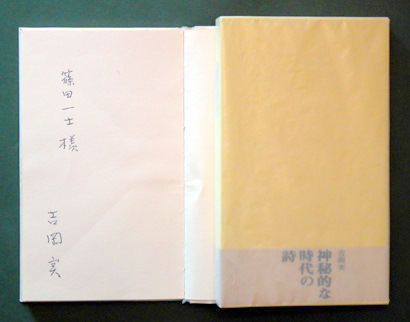

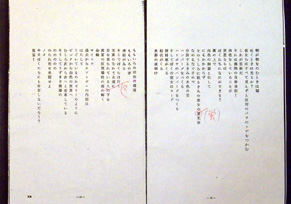

土方巽公演〈土方巽と日本人――肉体の叛乱〉を記念して出版された詩画集《土方巽舞踏展 あんま》(アスベスト館、1968年12月1日、限定50部)に再録された詩篇〈青い柱はどこにあるか?〉の葉(左)と同書〈目録〉葉の13人の作者による自筆署名(右)

刊本の〈青い柱はどこにあるか?〉の本文にライナーを付して掲げる。なお初出と初刊(湯川書房版、一九七四)・三刊(書肆山田版、一九七六)の間で、本文に異同はない。

青い柱はどこにあるか?|吉岡実土方巽の秘儀によせて

01 闇夜が好き

02 母が好き

03 つとに死んだカンガルーの

04 吊り袋のなかをのぞけ

05 テル・テルの子供

06 ニッポンの死装束が白ならばなおさら

07 青い柱を負って歩き給え

08 円の四分の一の

09 スイカのある世界まで

10 駈け足で

11 ときには

12 バラ色の海綿体へ

13 沈みつつ

14 犬の四つ足で踊ること

15 かがまること

16 凍ること

17 天井の便器のはるか下で

18 ハンス・ベルメールの人形を抱き

19 骨になること

20 それが闇夜が好きなぼくたちの

21 暁の半分死

22 ある海を行き

23 ある陸を行き

24 ラッパのなかの井桁を吹き

25 むらさき野を行き

26 ふたたび闇夜を行く

27 美しき猫の分娩

28 そのしている夢

29 そのうえしてない行為

30 ぼくたちはどうしている?

31 すべてに同化する

32 末梢循環の恥毛性存在!

33 消えなん横雲の空

34 鋼鉄のビル・ビルの春

35 ビー玉の都市

36 そこにサクラは散るや

37 散らずや

38 赤い映像とは肉体の終り

39 ガニ股の父が好き

40 心中した姉が好き

41 古典的な死の隈取

42 闇夜が好き

43 かがり火が見えるから

44 大群衆が踊り狂っているんだ

45 亜硫酸ガス

46 濃霧

47 予定のない予定?

48 黄いろの矢印に沿って

49 柱に沿って

50 形而上的な肛門を見せ

51 ひとりの男が跳ねあがる

冒頭の詩句「闇夜が好き」は、二〇行めには「それが闇夜が好きなぼくたちの」という形で、四二行めには冒頭とまったく同じ形で登場し、本篇のライトモチーフとして機能している。吉岡はリフレインを多用する詩人ではないが、それはリフレインが不得意だったことを意味しない。あの〈僧侶〉(④・8)各節の第一行「四人の僧侶」の印象があまりに強烈だっただけに、その後は使用を控えたとみるべきだろう。いったい吉岡は、絶大な成功を収めた手法や詩語ほど以降は自ら使用を禁じる癖がある。この詩篇に〈僧侶〉のような節の区分はなく、「闇夜が好き」は〈桃――或はヴィクトリー〉(⑥・8)の奇妙な掛け声「わ ヴィクトリー」に近いものがある。それと同時に標題の「青い柱はどこにあるか?」という問いに対しては、青い柱が闇夜のなかにあることをうかがわせる。この「闇夜」の内実だが、吉岡にとって土方を象徴するもののようであり、後年の土方巽追悼詩〈聖あんま断腸詩篇〉(⑫・12)の〈Ⅴ(衰弱体の採集)〉の末尾では「噫乎〔ああ〕/闇夜なす/闇夜なす/闇……」と哀しみの声をそこに溶暗させることになる。《光より速きわれら》(新潮社、一九七六)の作者・石原慎太郎はその〈土方巽の怪奇な輝き〉の結語で「土方の舞踏の怪奇な輝きは、氾濫している安手な踊りの中で、黒い本物の宝石の、黒ゆえに鮮烈な光に他ならない」(#B_032、二四ページ)と書いており、土方舞踏と闇を関連づけている。

後続の詩句で「テル・テルの子供」「ガニ股の父」「心中した姉」が登場するが、ここは単に「母」である。なんの限定もないだけに、次行の「つとに死んだカンガルーの」「母」と解してみたくなる。「○○が好き」という軽い調子は吉岡詩には珍しく、この列挙法が読者をどこへ連れて行くのか期待が高まる。ときに、吉岡実には〈好きなもの数かず〉と題する一九六八年七月三一日に発表した未刊の散文がある。全文を引く。

「ラッキョウ、ブリジット・バルドー、湯とうふ、映画、黄色、せんべい、土方巽の舞踏、たらこ、書物、のり、唐十郎のテント芝居、詩仙洞、広隆寺のみろく、煙草、渋谷宮益坂はトップのコーヒー。ハンス・ベルメールの人形、西洋アンズ、多恵子、かずこたちの詩。銀座風月堂の椅子に腰かけて外を見ているとき。墨跡をみるのがたのしい。耕衣の書。京都から飛んでくる雲龍、墨染の里のあたりの夕まぐれ。イノダのカフェオーレや三條大橋の上からみる東山三十六峰銀なかし。シャクナゲ、たんぽぽ、ケン玉をしている夜。巣鴨のとげぬき地蔵の境内、せんこうの香。ちちははの墓・享保八年の消えかかった文字。ぱちんこの鉄の玉の感触。桐の花、妙義の山、鯉のあらい、二十才の春、桃の葉の泛いている湯。××澄子、スミレ、お金、新しい絵画・彫刻、わが家の猫たち、ほおずき市、おとりさまの熊手、みそおでん、お好み焼。神保町揚子江の上海焼きそば。本の街、ふぐ料理、ある人の指。つもる雪」(#C_052、〈私の好きなもの〉)。

吉岡の好きなもの尽くしを連想的に定着した興味深い文章だが、ここでは「黄色」「土方巽の舞踏」「唐十郎のテント芝居」「ハンス・ベルメールの人形」「多恵子、かずこたちの詩」「ぱちんこの鉄の玉の感触」「わが家の猫たち」あたりが本篇との関連で注目される。

有袋類のカンガルーは育児嚢で子を育てる。そこには「死児」でも入っているのだろうか。なにか目をそむけたくなるようなおぞましいものが潜んでいておかしくない詩句である。その強暴な牽引力は、冒頭数行にして早くも読者を作品世界に引きずりこむ。

「テル・テルの子供」とはなにか。まず「照る照る坊主」がくるが、吉岡が初めて観た土方が登場する舞台〈ゲスラー・テル群論〉のテルが関連するとも考えられる(舞台資料に乏しく、確認できなかった)。一方、語感からはカンガルーの子供の赤剥けの地肌さえ連想される。照る照る坊主は紙で作る場合と布で作る場合があり、後者はそのまま次の六行めへと連なる。

「死装束」は経帷子とも呼ばれ、帯を立結びにし左前にして着せた白木綿の着物。それを「ニッポンの」と形容するところに皮肉がこめられている。七行め「青い柱を負って歩き給え」から本篇の標題が生まれたか。一九六〇年の初リサイタルから土方巽の舞台を観つづけてきた種村季弘は次のように書いている。「〔……〕田中岑は、六〇年代の前衛よりはやや年長の世代に属するが、青をバックにゴッホ風の椅子を描く画家として私などの記憶にある。そういえば昭和三十五年初リサイタルの「種子」の箱も、もしかすると田中岑の椅子を箱に見立てたのかもしれない。/いずれにせよ青のバックは、その後もビートルズの「ガール」をソロで踊るとき(『ゲスラー・テル群論』)にも使われている。初期の土方巽舞踏は青のバックにバラ色の、白痴的なまでにキッチュな色彩感覚で私などには記憶されており、その頂点の一つがガルメラ商会謹製『バラ色ダンス――A LA MAISON DE M. CIVECAWA』や『性愛恩懲学指南図絵――トマト』ということになろうか」(#B_086、一四七ページ)。土方の舞台を記録した写真のほとんどはモノクロで、舞台や装置の色彩について触れた文章は多くないだけに、貴重な証言である。

「円の四分の一の/スイカのある世界まで」は後に「肉色のスイカの四分の一の円」(〈スイカ・視覚的な夏〉⑩・13)と変奏される。吉岡は「駈け足で」の詩句さながらに疾駆して、ここまでで「白→青→(赤)」と色彩を変転させてきた。過去に「赤粘土層のゆるやかな丘への駈け足」(〈模写――或はクートの絵から〉⑥・4)とあるが、「赤」と「駈け足」の符合はたまたまであろう。

海綿体は陰茎内部のスポンジ状の組織。詩句は勃起した陰茎と同時に舞踊と男色の光景を暗示する。「犬のたれさがる陰茎」(〈静物〉③・4)。「クレタの或る王宮の壁に/「サフラン摘み」と/呼ばれる華麗な壁画があるそうだ/そこでは 少年が四つんばいになって/サフランを摘んでいる」(〈サフラン摘み〉⑧・1)。この屈辱と恍惚の姿勢。

「かがまること」は跳躍のための前姿勢である。「凍ること」は「こおること」と読むべきだが、一五行めの音に引っぱられて「こごること=凝ること」と読みたくなる。吉岡もそれを意図したかもしれない。「四人の僧侶/井戸のまわりにかがむ/洗濯物は山羊の陰嚢」(〈僧侶〉)。「寒冷な下痢する近代の醜悪なかがまる催眠状態をぬけ」(〈下痢〉⑤・3)。「身をかがめて/凍った(形象)を追求し/私は路上を巡りつづける」(〈聖あんま断腸詩篇〉)。腰や膝を屈曲した姿勢は、舞踊ならぬ舞踏を象徴するものだ。

後の詩篇〈聖少女〉(⑦・10)にも登場するハンス・ベルメールについては〈聖少女〉評釈で述べる。ベルメールの人形も大事だが、《神秘的な時代の詩》に収められた詩のうちでいちばん最後に書かれ、西脇順三郎に捧げられた〈弟子〉(⑦・15)の引用符で括られた

「便所はどうして神秘的に

高い処にあるのだ」

の二行が思われてならない。詩集《神秘的な時代の詩》は「天井の便器」の土方に始まり、「神秘的に高い処にある便所」の西脇に終わる遠大な献詩群でもあったのだ。

「搬び出される担架の上で 糊づけの肉と骨の摩擦がはじまる払暁だ」(〈回復〉④・12)。この「半分死」は吉岡の造語だろう。これが「半分生」でないところが、吉岡実の吉岡実たるゆえんだ。

主語は「闇夜が好きなぼくたち」か、それとも「暁の半分死」か。ふつうなら人間の行動だが、「ラッパのなかの井桁を吹き」となるとわからない。試みにインターネットで「ラッパ」と「井桁」が同時に登場する文章を検索しても、そんなものは出てこない。先の澁澤龍彦の〈形而情学〉評に「開幕劈頭、何の音楽だか知らないが、ダンモ風の華麗な荘重な音楽と共に……」とあったのを想起すれば、このころの土方巽の舞台にモダンジャズが流れていて少しもおかしくない(これは土方の歿後だが、私はいくつかの暗黒舞踏の伴奏音楽でアラン・パーソンズ・プロジェクトのインストゥルメンタルナンバーが流れたのを聴いている)。トランペットの上ずったようなフレーズを、記譜法の嬰記号の♯に見立てて言ったものか。難句である。

《万葉集》の額田王「あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る」が踏まえられているが、吉岡は入沢康夫との対談〈模糊とした世界へ〉でこう発言している。「あの〔入沢康夫〈わが出雲〉の〕志向する世界はぼくもわかるんですよ。土方さんへの詩で「青い柱はどこにあるか?」という作品があるんですが、相当日本的なものの要素が強いんですよ。ぼくも及ばずながら、相当日本的なもの、それはもともともっていたんだし、勉強してきた世界だし、万葉とか古今の世界とぼくたちの現在の世界との混合ができたら、そういう世界をつくりたいという感じなんですよ。少しずつそういう日本の古典をとりこんでいきたいと考えている」(#C_005、五六~五七ページ)。しかしながら、このとき後年の《薬玉》を予想しえた人物は(吉岡本人を含めて)だれもいなかったのではあるまいか。なりふりかまわぬ古語の混入など、新たな冒険を試みる吉岡実詩から、《僧侶》の磐石の地殻を破ってマグマが噴出したごとき印象を受けるのは、私だけではないだろう。

この三行こそ本篇の最初のピークである。「分娩」は「深夜の人里から押しよせる分娩の洪水」(〈僧侶〉)や「古代の未開地で/死児は見るだろう/未来の分娩図を/引き裂かれた母の稲妻/その夥しい血の闇から/次々に白髪の死児が生まれ出る」(〈死児〉④・19)で、惜しみ惜しみ使われてきた。それでも人間についてのものだった。ここでは猫について、である。その唐突さに加えて「そのしている夢/そのうえしてない行為」と、読む者の脳をねじるような詩句が追い討ちをかける。猫もしくは猫の分娩がしている夢? そのうえ猫もしくは猫の分娩がしてない行為? こういう変哲もない言葉が創りだす異様な世界こそ、このころの吉岡実の詩の真骨頂である。

こうした日常会話を詩句にしてしまうのも、この時期の吉岡実詩の特徴である。もっとも所かまわず日常会話を入れさえすればよいわけではなく、前後の対比や詩句の運びが肝心であることはいうまでもない。詩的頂上を一気に脱力させる呼吸は無類である。“What are we doing?”とはなんだろう。答を求めない合いの手でもあろうか。

「末梢循環」はふつうの百科事典には見えない専門用語で、「毛細血管・前毛細血管・後毛細血管細静脈(血球が出入りする)から成り、血液と組織の物質交換の場」だという。戦前に医書出版社に勤めたころの知見によるか。それにしても「末梢循環」の「恥毛性存在」とは。難句である。極細の血管とでも解しておく。三〇行めからは「ぼくたち=末梢循環の恥毛性存在=はどうしているかというと、すべてに同化する」とパラフレーズできよう。

《新古今和歌集》の皇太后宮大夫俊成女「下もえに思ひ消えなん煙だに跡なき雲のはてぞかなしき」や藤原家隆朝臣「霞立つすゑの松山ほのぼのと浪にはなるるよこ雲の空」を踏まえた詩句。吉岡実の自宅の書架には岩波書店の〈日本古典文学大系〉(一九五七~一九六七)がおそらく全巻揃っていたが、本篇執筆当時は筑摩書房に勤務していたから、通勤途中に文庫版で親しんでいたのかもしれない。ならば新訂《新古今和歌集〔岩波文庫〕》(一九五九)あたりか。

詩句とその作者を混同してこのようなことを考えるのも、吉岡が文庫本を読んでいたかもしれない車中から見える首都のビル群を連想するからである。しかし「ビー玉の都市」とはなんだろう。鮮やかな色彩のガラスの高層建築のことか。「ビー玉」だと頭韻は揃うものの、いっそのことパチンコ玉でもふさわしい気がする。

《新古今和歌集》の実方朝臣「天の河かよふうき木にこととはんもみぢのはしはちるやちらずや」を踏まえた詩句。冒頭で触れた「一九六七・五・一五」が脱稿の日付なら、ひと月ほど前の光景を描いたものか。実景ととらずに、映画のポスターを観るように読んでもいい。

それかあらぬか「赤い映像」が登場する。ここしばらく色への言及がなかったが(サクラは桜色を喚び起こすものの)、風景から人間へ視覚を転換するにあたって、オーガニックな赤い色面に身体の輪郭を見ているようだ。「赤い映像」と「肉体の終り」が等価であるためだろうか、私はこの行にさしかかるたびに「肉体の終りとは赤い映像」と言いちがえそうになる。

きわめて土方巽的な詩行であり、二人にして一人の姿を描いたものである。土方の〈犬の静脈に嫉妬することから〉の「私は、私の体のなかにひとりの姉を住まわせている。私が舞踊作品を作るべく熱中するとき、私の体のなかの闇黒〔やみ〕をむしって、彼女はそれを必要以上に食べてしまうのだ」(#B_123、七ページ)に見える発想が吉岡をインスパイアしたかもしれないが、同時に吉岡の「かねてから、私のガニ股体型に興味をもっている土方巽は、「ヨシオカを抱いて風呂に入り、尻の穴を洗う」と宣言しているので、恐れをなしていた」(#A_24、一五五ページ)という追想をこの詩句の傍らに置きたいと思う。

父と姉の顔が肉親のそれから舞台の上のそれへと変容する。紅隈や藍隈などの歌舞伎の隈取への言及にも思えるが――。

――こう続くと薪能のようでもある。かがり火は御神火にして照明。歌舞伎もしくは薪能もしくは暗黒舞踏の舞台そのものがくっきりと荘厳された瞬間である。

舞台のクライマックスのような群舞である。暗黒舞踏の舞台にとどまらず、観客や無関係の群集までもが、火の粉をかぶりつつ、くんずほぐれつして踊っている。「ブルーの髪をなびかせて/とびあがる/モッブのおさげの女生徒たちを押えて/球なす汗の陰蔽だ!」(〈夏の家〉⑦・13)。

「亜硫酸ガス」は硫黄が空気中で燃えるときに発生する気体。有毒で、大気汚染の原因となる。大群衆を毒ガスと濃い霧が覆いかくし、詩篇は一挙に終局へとなだれうってゆく。

土方巽が歿した翌一九八七年の八月、銀座セゾン劇場で上演された土方巽追悼公演〈病める舞姫〉のポスターに吉岡実はこの五行を選んでいる(#B_032、一二六ページには「ポスター デザイン:吉岡実」とあるが、ほんとうにデザインも吉岡なのだろうか)。「予定のない予定?」は土方の舞台を端的に表現した行。詩はここからカデンツに入る。次行、《神秘的な時代の詩》に顕著な「矢印」が早くも登場する(ただし「矢印」そのものは《静かな家》後期の〈内的な恋唄〉(⑥・12)、〈ヒラメ〉(⑥・13)、〈恋する絵〉(⑥・15)に既出)。この「黄いろの矢印」は鮮烈で、本篇とほぼ同時期の執筆と思われる〈わたしの作詩法?〉の「わたしはそれらの方向へ一つの矢印を走らせてその詩的作品の最後を飾るだろう」(#A_25、八八ページ)という表明を具体的な作品において実践した詩句である。「柱に沿って」の色は限定されていないが、文脈から「青い」を補ってかまわないだろう。「黄い→(青い)→〔肛門の〕(暗紅色)」という色彩の乱舞が冒頭の「白→青→(赤)」を反復し、変奏する。「形而上的な」は加藤の詩集《形而情学》と土方の舞踏〈形而情学〉への挨拶。「ひとりの男」は一五行め「かがまること」以来の長い雌伏の時を経て、最終行で「跳ねあがる」。柱はかつて「大人の女の汗の夏を知らぬ/少女もいつかは駈けこむだろう/ぼくの箱の家/正面の法律事務所の畸型の入口の柱を抱くだろう」(〈感傷〉④・18)と期待されたが、その傍らに舞漢が立つことで、天井と地上を転倒させる新たな通路と化したようだ。

吉岡実は〈三つの想い出の詩〉で「この詩には、「土方巽の秘儀によせて」との詞書がある。飯島耕一の紹介で、土方巽を知り、初めて暗黒舞踏の「ゲスラー・テル群〔論〕」を、草月会館で観て、衝撃を受けた。また、高橋睦郎に誘われて、深夜の新宿の小さな喫茶店で、唐十郎のアングラ芝居「ジョン・シルバー」を観て、いたく感動したのも、この頃のことだった。以来、私は親しい芸術家たちの肖像を、数多く詩で描くようになった。それだけに、最初のこの詩は思い出深いものがある」(#A_23、二一〇ページ)と書いている。この詩以降、〈聖あんま語彙篇〉(⑧・8)、〈父・あるいは夏〉(⑨・12)、〈聖あんま断腸詩篇〉(⑫・12)と時を経るに連れて、吉岡がその詩篇に引用する土方巽のことばは増大してきたが、それを「パフォーマンスから言語活動へと比重を移していった土方巽の軌跡とぴったりと重なりあっている」と言っているだけでよいはずもない。思うに吉岡は、当初から土方の舞踏と同等、ことによったらそれ以上に土方の発した言語に震撼したのではあるまいか。確かに心象的自伝《病める舞姫》(白水社、一九八三)を初めとする土方巽の著書に依る詩句は枚挙に暇がない。しかし私が強調したいのは、あたりを暗くするのではないかとさえ思われる土方の「秘儀」としての発話である。土方巽著・吉増剛造筆録《慈悲心鳥がバサバサと骨の羽を拡げてくる》(書肆山田、一九九二)にはこれと別に一九七六年八月、アスベスト館で大内田圭弥監督の映画《風の景色》撮影時に〈舞踏譜〉として土方巽が語ったことばの録音盤としてLPとCDがあるが(前者は香奠返しのレコードで、タイトルは吉岡の命名)、マイクロフォンを前にしてこのパフォーマンスなのであって、対座したときの土方巽のことばの力はその比ではなかったに違いない。私は土方巽のインタビュー取材に同席したことがある。そのときのことが夢幻のように思われる。土方さんを生身で見た最初にして最後の部屋は東京・目黒にあったアスベスト館の急な階段を昇った二階にあり、簡素な旅館のような造りだった。あたりに飾りらしいものはなにもなく、すっかり変色した三島由紀夫の四枚ほどの自筆原稿(〈前衛舞踊と物との関係〉だっただろうか)が額装されて掛かっていた。取材の一行はインタビュアーの浅野・岡本両氏 (SHY's)、カメラマンの梶洋哉氏、編集者の中原蒼二さん、そしてオブザーバーの私である。一九八五年六月二二日当日のやりとりは、UPU発行の雑誌《W-NOtation》第二号(一九八五年七月)に〈極端な豪奢(エクストラ・ヴァガンス)〉として掲載されている(吉岡は〈聖あんま断腸詩篇〉の〈物質の悲鳴〉などをここから採っている)。このインタビュー記事は《土方巽全集〔全二巻〕》(河出書房新社、一九九八)にも収録されていないから、見出しだけ録すると「パフォーマンス――機能への問いかけと「私」の意図/歩行を廃絶する/危機の要請としての舞踏/日本人・鍵のかからない肉体/言葉に対してめくらであること/分子活動が恋愛する/無救済的な、刹那に於いて即救済的である/未生の闇としての終身刑/物質の悲鳴を聞く/永遠に充たされぬ純粋飢餓」(#C_020、二~二七ページ)である。しかし、事前に一〇の質問を用意させた土方巽はほんとうは私にこう語ったのだ。

はみ出すこと/五七歳/ある種の光=闇/夢をむしって捨てること/視覚のあるない、ではない/溶暗 fade out/「流行」には喝采をおくっている/パフォーマンス/無意識のなかに恋愛は入っているか/歩くことの排除/足がない たんぽぽ 水母/ウサギの毛/浮游する/押し出されて歩くのである/絶えず危機を要請してきた/神/浴衣が階段を降りる(裸体ではなく)/バロンというウサギ/失われてなくなったものの総和が「記憶」/鍵の掛からない日本・日本人/石綿・絶縁体=アスベスト/バラバラではなく本来ひとつ/「永田耕衣」/皮膚を一枚めくってみること/男と女/写実主義/技術の場所のみを問いかけるな/何度も洗いなおせ/食べさせられるほうが主役/東北とは秋田の一地方ではない/飛躍を捏造する土地/人身売買 兵隊 馬 金鉱/見えざるものと格闘する肉体/脳内の物質/皿の上のメザシ 一〔千〕本の電線/季節からはぐれてしまう/足の裏から減ってゆき最後に/泥だけ残った/破片は破片のままに/土方巽を待望している/私はまだ生まれていない/という思いの肥大化/灰柱の方法/「死刑囚」から「終身刑」へ/真空の腰/そよぐ/はぐれる ぶれる足 なびく/舞踏家の足はどこに?/雅楽/「そうでしか言えない状態」/部屋がひとつの原稿用紙に/「Apparition」押し出されてくるもの/わからないから喋れる/(たろうというウサギ)/(よしおというイヌ)/存在は傷口/宗教や説法の世界ではなく/現存!/光もよれよれになってほしい/「衰弱体」/この異常な明るさは闇である/「稲垣足穂」/男は空っぽ カリントウのオバケ/脳の学問が/芸術の領域の仕事に/舞台の半ば粗雑に扱われている/着体の行為 面に顔を

「青い柱」がなにか、まだ特定していない。吉岡はさきほどの文章の締めくくりで「土方巽が自己の舞踏を、「命がけで突立った死体」と規定しているのは、禍禍しく美しい。しかし、私は、「形而上的な肛門を見せ/ひとりの男が跳ねあがる」と、捉えているのだ」(#A_23、二一〇ページ)と書いている。「青い柱」は土方巽の肉体の形容というよりその精神の似姿であろうか。迂遠なようだが、ここで〈青い柱〉という作品の画家ジャックスン・ポロックに関する記述を見よう。手許の美術事典にはこうある。「アメリカの画家で、抽象表現主義(アクション・ペインティング)の代表的な作家」、一九四八年ころから「床に大きなカンヴァスをひろげ身体ごと“絵のなかに”入って、流動性の絵具を注ぎしたたらせながら描く、いわゆる“ドリップ・ペインティング”あるいは“ポード・ペインティング”の手法を編み出した。激しい線跡が“画面一杯(オール・オーヴァー)”に絡み合う壮大な空間には、イメージの発生状態が直接に行為で捉えられている。〔……〕代表作は〔……〕『ブルー・ポールズ』(1953、ニューヨーク、個人蔵)など」(#B_169、一三七九ページ)。これが〈青い柱〉である。

ジャックスン・ポロック〈ブルー・ポールズ:ナンバー11、1952〉

出典:《ポロック〔現代美術 第6巻〕》(講談社、1994)

吉岡は本篇以外で〈青い柱〉にもジャックスン・ポロックにも言及していないが、大岡信が解説を書き、飯島耕一がポロック研究を翻訳している画集《ポロック〔現代美術17〕》(みすず書房、一九六三)掲載の原色版(部分)や単色版(全図)で〈ブルー・ポールズ(青い柱)〉に触れたのかもしれない。いずれにしても吉岡は土方巽の暗黒舞踏と同時にポロックの大画面を踏まえて本篇を執筆し、そこから題名を付けたと考えていい。ではなぜポロックなのか。その手法を高橋康也の〈吉岡実がアリス狩りに出発するとき〉に見える吉岡発言に〔 〕に入れて充填してみると、次のようになる。

「すでに『静かな家』あたりでいったん形式感覚が壊れているんじゃないかとおっしゃるのは、そのとおりなんで、『全詩集』のとき、自分で校正していて〔古典的デッサンに裏打ちされた〕『僧侶』の世界っていうのが耐えがたいのね。しんどくて、見直すのもいやになっちゃう。〔ポロックみたいに、流動性の絵具を注ぎしたたらせながら描くような〕もっとフワーッとした方へ行きたいな、と思ったのが『静かな家』なんですね。まあ、そのあと少し〔というのは量的にではなく、方法的にという意味ですが〕書いてから、二年あまりやめちゃうんですが。詩なんて〔イメージの発生状態が直接に行為で捉えられていさえすればいいというわけではないから〕、だらだら書くものじゃないって」(#B_081、三五九ページ)。

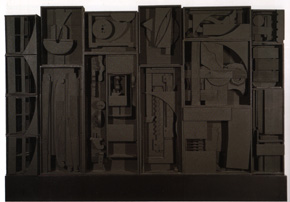

吉岡の絵画の好みは《私のうしろを犬が歩いていた――追悼・吉岡実〔るしおる別冊〕》(書肆山田、一九九六)の口絵〈吉岡実の小さな部屋〉からも明らかなように、抽象表現主義(アクション・ペインティング)からはほど遠かった(ちなにみ口絵に掲載されたのはポール・デイヴィス〈猫とリンゴ〉、アヴァティ〈かたつむりの散歩〉、ヘルマン・セリエント〈異邦〉、河原温〈浴室〉、片山健〈とんぼと少女〉、佐熊桂一郎〈婦人像〉、斎藤真一〈しげ子 母の片身〉、三好豊一郎(題なし)、永田耕衣〈白桃図〉、西脇順三郎(題なし)、小沢純〈グロヴナー公の兎〉、ゾンネンシュターン(題なし)である)。しかし〈青い柱〉の方法を援用してまでそこから脱却しなければならなかった《僧侶》の世界を考えれば、《静かな家》(思潮社、一九六七)とその深化発展形である《神秘的な時代の詩》の位置が明らかになってこよう。吉岡は、個人の神話から時代の神秘へとそのテーマをシフトさせる一方、詩語の多用からその節制へと詩法を変貌させてきた。それは吉岡の感性(むしろその詩の肉体、と言い換えたい)がそれまでの成果の重圧に堪えられなくなってのことではないか。おそらく《僧侶》の強力な引力圏を逃れることが先決で、そのためにはジャックスン・ポロックと手を結ぶことなど、新しい詩の領土を模索する吉岡にとってはなにほどのものでもなかった。時代は大きく下り、吉岡歿後になる一九九一年以降、彫刻家の吉江庄蔵はときには土方門下の和栗由紀夫の舞踏とのコラボレーションによる公演〈青い柱〉の舞台上で、皮膜彫刻を制作している(皮膜彫刻は「虚ろなトルソ」であり、熱して可塑性を持たせたプラスチックで人体を型どったもの)。私はこの舞台も彫刻も観ていないが、吉岡実詩を意識した作品なのだろう。吉江の皮膜彫刻を観ることができたなら、先の入沢康夫との対談で「ぼくが子供の頃、漠然と夢見たのは彫刻家ですね。いろんな事情で彫刻家が駄目になり、絵かきも駄目で、それで詩を書いてしまった」(#C_005、五六ページ)と語っていた吉岡はどう思っただろうか。加藤―土方―吉岡―吉江・和栗という詩文と舞踏・造型の奔流を。

吉江庄蔵の皮膜彫刻〈青い柱〉 H1700×W480×D300mm(写真:永瀬龍夫)

出典:http://www.cablenet.ne.jp/~itokoh/ao.html

詩篇〈青い柱はどこにあるか?〉と同じ一九六七年、吉岡は重要な文章を発表している。詩論〈わたしの作詩法?〉である。初出は一一月二〇日発行の《詩の本Ⅱ――詩の技法》(筑摩書房)。この日付にわれわれは留意すべきである。思潮社から全詩集的な《吉岡実詩集》が出たのが前月の一〇月一日、次に引くあとがき〈詩集・ノオト〉が書かれたのも詩論執筆の前後だろう。「校正すべく、自己の詩を読みながら、たえず停滞感を味わつた。わたしは今、反省とある種の意図を試みようとしている」(#A_08、三六四ページ)。詩論の発表と全詩集の刊行というふたつを自らの詩業の中仕切りとすることによって、詩作における新展開を図っていることが読みとれる。このとき、吉岡実にとって未開拓な分野であった《静かな家》後期(〈内的な恋唄〉や〈ヒラメ〉や〈恋する絵〉)の語法の自動的な運用が注目された、と私は考える。加えて献詩の性格が《神秘的な時代の詩》をそれ以前の詩集から分かっている。それにしても〈青い柱はどこにあるか?〉に予告されている書法がその骨格になっている《神秘的な時代の詩》は、吉岡実にとって単にそこをくぐりぬけなければならない隘路にすぎなかったのだろうか。いまやわれわれは《神秘的な時代の詩》の全詩篇を検証して、その回答を見出さなければならない地点に立っている。

上の評釈の執筆中にどうしてもみつけることのできなかった〈青い柱はどこにあるか?〉の仏訳が出てきたので、全文を注とともに掲載する。出典は二〇〇二年六月にパリのEditions Belinから発行された《PO&SIE numero 100――Poesie Japonaise》(二二~二三ページ)である(同誌の詳細に関しては《吉岡実書誌》を参照されたい)。《吉岡実の詩の世界》のトップページにも書いたが、仏文の引用に際してシフトJISのテキストとしてアクサンが的確に表示できないことを遺憾とする。

OU EST LE PILIER BLEU ?En hommage aux rites esoteriques d'Hijikata Tatsumi

on aime la nuit noire

on aime la mere

regarde dans la poche suspendue

d'un kangourou des longtemps mort

enfant de Tell-Tell*

d'autant que les linceuls nippons sont blancs

marche un pilier bleu sur le dos

jusqu'au monde a pasteque

en quart de cercle

au pas de course

parfois

plongeant

dans un corps spongieux rose

danser a quatre pattes de chien

s'accroupir

geler

tout en dessous d'une chaise percee au plafond

une poupee de Hans Bellmer dans les bras

devenir os

c'est ca notre demi-mort a l'aube

nous qui aimons la nuit noire

allant par une certaine mer

allant par une certaine terre

soufflant une grille de puits dans une trompette

allant dans un champ violet

allant de nouveau dans la nuit noire

accouchement d'une belle chatte

son reve ou le faire

son acte qu'elle ne fait pas

comment faisons-nous ?

s'assimilant a toute chose

existence en poils pubiens d'une circulation capillaire !

ciel aux nuages etires se dissipant

printemps de Buil-Buildings en acier

ville de billes

des fleurs de cerisier y tombent-elles

ou non

l'image rouge est la fin de la chair

on aime le pere aux jambes arquees

on aime la soeur ainee suicidee avec son amant

grimage classique de la mort

on aime la nuit noire

des lors qu'on voit des fanaux

une grande foule danse a la folie

gaz sulfureux

brouillard epais

projet sans projet ?

au long d'une fleche jaune

au long d'un pilier

montrant un anus metaphysique

un homme bondit(trad. Isabelle Tonomura, Teramoto Naruhiko, Ono Masatsugu, Claude Mouchard)

――――――――――

*Nom propre plus ou moins ambigu, ≪ Tell-Tell ≫ semble faire allusion au titre de la ≪ danse du corps obscur ≫ d'Hijikata Tatsumi: La Theorie de groupe Gessler-Tell. Representee en 1967, cette piece est la premiere des danses d'Hijikata que le poete ait vue.

(Ecrit en 1967 a l'occasion de la representation de la ≪ danse du corps obscur ≫ d'Hijikata, La Meta(patho)physique, ce poeme est recueilli dans Les Poemes de l'epoque mysterieuse, Ed. Yukawa-shobo, Tokyo, 1975)

注に詩集《神秘的な時代の詩》が「湯川書房、東京、一九七五年刊」とあるのは、正しくは「湯川書房、大阪、一九七四年刊」である。「テル・テルの子供」の評釈は私にとっても難儀だったが、詩句に関する注のコメントはまず穏当なところだろう。訳者四氏の労を多とし、その訳業に深く感謝する。

私の場合、エロチシズムは何よりも想像力なのです。非常に集中した状態から、内にたまっていたものを一気に吐き出して制作する過程で、絵の場合は線が線を呼び、文章の場合は言葉が言葉を呼んで、それがどんどん一人で歩いて発展していくのです。――池田満寿夫(#B_013、二六ページ)

今回は詩篇〈夏から秋まで〉(⑦・2)を中心に、版画家にして小説家・池田満寿夫と詩人・吉岡実の作品を考察する。前回の〈「暗黒の祝祭」〉に引きつづいて、土方巽のことから始めたい。〈表① 散文にみる吉岡実・土方巽・池田満寿夫・澁澤龍彦の関連〉に掲げた文章からもわかるように、一九八六年一月と翌年八月にあいついで亡くなった土方巽と澁澤龍彦は、六○年代から池田や吉岡らと親密なサークルを形成していた。澁澤以外の三人をみると、永年出版社に勤務しながら詩を書いた吉岡実は会社員であり、生前に《犬の静脈に嫉妬することから》(湯川書房、1976)と《病める舞姫》(白水社、1983)の二冊の単行本を上梓はしたが土方巽は舞踏家であり、小説家として一家をなしたとはいえ池田満寿夫は版画がそのキャリアの中心であるという、文筆を主たる生業としない三人を含んで互いに文を寄せあっている様は、壮観と言わずになんと言おう。吉岡実には生前の土方巽への、池田満寿夫と澁澤龍彦には歿後の土方巽へのコメント・短文があるので見ていく。まず、吉岡実の談話から。

戦後日本の一大天才|吉岡実二○年ほど前に、加藤郁乎さんの出版記念会だったかなあ、灘万って店の座敷で偶然向かいの席に座ったのが土方さんとの出会いだったね。それから彼の舞台は殆んど見ているし、土方さんのことを幾つかの詩にも書いた。うん、土方語録から言葉を貰ってね。詩の読み手としてもこわい人ですよ。彼自身の書いている言葉も、詩でもないし物語でもない、まったく独得のものでしょう。舞踏という、それまでなかったものをつくった土方さんは、戦後の日本にあらわれたひとりの天才だよね。(#C_020、七一~七二ページ)

次の池田満寿夫のコメントは、テレビで放映された談話から起こしたもの。

〔土方巽の踊り〕|池田満寿夫初めて土方巽の踊りを観たときに、やはりこいつは天才だとぼくは思ったね。なんか殺気っていうんですかね、男性的なエロティシズム、官能的なものと、それからいま言った殺気ですね、彼の踊りは非常に生理的ななにかを与えるんです。ですから、土方の踊りの嫌いなやつはもう生理的な反発を持つと思う。で、好きになるともうとことんまで惚れこむような、そういうタイプの踊りでしたね。(NHK教育テレビ《土方巽と舞踏〔芸術劇場〕》、1986年9月28日放映)

そして最後は澁澤龍彦の文。

献詞|澁澤龍彦危機に立つ肉体。このことばはずいぶん何度も土方巽の口から聞かされた。いわば暗黒舞踏の出発点でもあり、また到達点でもあったのではないか。なぜなら土方巽は、これも彼自身の好んだことばであるパフォーマー(体験者)として、57年にわたる生涯の最後まで、肉体のぎりぎりの可能性を追求することをやめなかったからだ。舞踏家であるとひとしく彼は思索者でもあり、詩人でもあったと私はつくづく思う。(#B_002、四ページ)

同じく澁澤の、おそらくは弔辞の一節。「私たちのまわりには、もう土方巽のような破天荒な人間を見つけ出すことはできないでしょう。戦後の疾風怒涛時代が生んだ、彼もまた一個の天才でした」(#A_24、二四〇ページ)。――その六○年代の薄明のパースペクティヴのなかに、或る人物のくろぐろとした影が立っているのを私は認める。そう、土方巽の影である。おそらく私の六○年代は、土方巽を抜きにしては語れないであろう――と澁澤龍彦は土方の《病める舞姫》に寄せた。吉岡にしても池田にしても、同様の感慨はコメントから充分に汲みとれる。これら三人をして一様に天才と呼ばしめ、彼らをその暗黒の照明で輝らしだした土方巽。三人のうちでだれよりも土方について多く語らねばならない澁澤は、土方歿後わずか一年半にして逝き、吉岡はあたかもその遺言執行人であるかのように《土方巽頌――〈日記〉と〈引用〉に依る》(筑摩書房、1987)を土方巽に、そして誰よりも澁澤龍彦に捧げた(と読まなければ本書を読んだことになるまい)。

吉岡実は刊行後の鼎談でこう語っている。「僕は去年〔一九八六年〕の夏から、あるときは中断しながらも『土方巽頌』という、土方さんを讃えるものを一冊の本にまとめていたんですよ。これは去年の夏に少しやりまして、もうとても書けないという気になって放棄していたら、出版社の企画に通ってしまって、どうしてもやらざるをえなくなっちゃった(笑)。でも去年は全然やらなくて、今年の三月くらいからまたやりだしたのね。でも僕は、長いものというのはおそらく書けないと思ったし、どうやって書いたらいいか分からなくていろいろ考えましたよ。で、土方との交流というのはものすごくあるから、まず日記を調べて抜き出して行ったの。その日記を中心にして、さらに同時代の人たちの証言というか、土方の踊りや行動について書かれた文章をできるだけ探してきて、それを引用する。あとは、土方巽自身の言葉ということで、その三つで構成していったんですね。日記を中心にしたんで、彼との出会いから始まって、時間がずーっと流れていって、自然体の叙述になり、少しずつ展開して行ったのね。〔……〕これが、私家版とか小さな出版物だったら八○ページくらいの小冊子でいいんだろうけど、筑摩書房なんでそうもいかなくなっちゃって。やっぱり本になる体裁というのがありますからね。それで、やや無理してやっているうちに夢中になっちゃってね。やりだしたらけっこう面白くなって、結局二五○枚ということに……」(#C_041、二五六~二五七ページ)。

同様の趣旨は《土方巽頌》の〈補足的で断章的な後書〉にも見える(そういえば《土方巽頌》は〈西脇順三郎アラベスク〉の方法の大大的な運用ではなかろうか)。先に「遺言執行人」と言った意味は、澁澤の次の言を横に並べたとき明らかになるだろう。「それからの約十年間、すなわち私の六○年代と呼べるような時期、私は土方巽からいかに多くの刺激を受け、いかに多くの貴重な体験を共にしてきたことであろう。〔……〕事程さように、私は一時期、土方巽と深く結ばれていたのであり、アスベスト館と称する目黒の稽古場へはさしずめ木戸御免といったところだった。酒席を共にしたことは数えきれず、房総の海や、軽井沢や、京都の稲垣足穂邸にも同行しており、三島由紀夫が死んだときには、警戒厳重な馬込の三島邸へ一緒にお焼香しに行ったものであった。しかしまあ、こんなことをいくら書いても切りがないから、このへんでやめておくことにしよう」(〈土方巽について〉#B_122、二三一ページ)。

「事程さように」以下の具体的な記述こそ吉岡実の〈日記〉が余すところなく描いたものであり、中心に据えられた〈日記〉は自身の記録の〈引用〉であった。《土方巽頌》には初出の記載がないが、吉岡の地の散文すべてが書きおろしというわけではなく、これらも大魚に呑まれる小魚のように《土方巽頌》の一部分となった。試みに既発表の文章の記録を、目に触れただけだが掲げる。

既発表の散文はまだほかにもあるかもしれない。いずれにしても、澁澤龍彦のやらなかったところから始めたことが《土方巽頌》のリアリティを保証している。

吉岡実が土方巽に捧げた詩篇は三篇あり、いずれも《土方巽頌》に収録されている。

〈青い柱はどこにあるか?〉(⑦・6)1967年7月

〈聖あんま語彙篇〉(⑧・8)1973年2月

〈聖あんま断腸詩篇〉(⑫・12)1986年6月

また、土方巽のことばからの引用だと明記された詩篇は次の一篇。

〈螺旋形〉(⑨・10)1977年5月

これらの作品以外にも土方巽の「活字になった、対談や座談会で発言した、まるで箴言的な言葉を探し出し、それに触発されながら」(〈弔辞〉#A_24、二一四ページ)書いた詩がいくつもあるだろう。たとえば〈父・あるいは夏〉(⑨・12)について、高橋睦郎は詩篇の〈鑑賞〉でこう書く。「土方巽の文章というか語録というか、彼の言葉がなかったら生まれなかったろう、と作者はいう。不世出の実存的ダンサー、土方巽の常識論理回路を外れたセンテンスのいくつかを生命の指標[ライフ・インデクス]ふうに奪うことで成立した作品」(#A_23、一三七~一三八ページ)。吉岡は先の〈弔辞〉の言にこう続けている。「私は自分の考える言葉よりも、きみの独特の口調の奇妙な表現の言葉のほうが、リアリティがあって、ずいぶん借用させて貰っていますね。それらの詩篇は、いずれも自信を持っています。きみは寛容にも許してくれました」(#A_24、二一四ページ)。

他者のことばに己のリアリティを見出すという事態は、六○年代末、詩集でいえば《神秘的な時代の詩》以後、二十年余の吉岡実詩のメソッドの宣言である〈わたしの作詩法?〉には予感さえない。だが、この「リアリティ」こそ、戦後の吉岡実が一貫してその詩的世界の拠り所としたものだ。次に挙げるようないくつかの作品評(自身の作であれ他人の作であれ)で、「リアリティ」の一語はつねに決定的な重みをもって発せられる。

これらの「リアリティ」の内実と、仮にあるのならその変貌を探ることこそ《僧侶》(1958)から《サフラン摘み》(1976)への吉岡実詩の山脈の稜線をたどることだ。「リアリティ」に裏打ちされた作品を書きつづけるなかで、大きくは詩集ごとにスタイルを変えてきた吉岡は《夏の宴》(1979)の刊行後、金井美恵子とこう語る。

金井 前に、引用にきまった言葉を引用できる人と、あんまりできない人がいるという話をしてましたよね。最初にでてくる「池田満寿夫の」は、〈夏から秋まで〉ではなく〈草の迷宮〉(⑨・9)である。《池田満寿夫20年の全貌》(美術出版社、1977)掲載の初出形を掲げるが、追い込みにする。

吉岡 そう、それが不思議でね。池田満寿夫のを書こうとしたのね、そしたら非常にむずかしいわけ。引用は、土方巽の言葉が一番引用しいいのね。

金井 ああ、あれは実に独特で奇妙な文章ですものね。

吉岡 そう。それで生[なま]なの。源初そのものの言葉なんだ。だけど満寿夫というのは頭がいいんで、文章が明解なの、だから意外に引用が困難だったわけね。

金井 うん、うん。わかりますね。土方さんの言葉ってすごく物質的な、具体的な言葉で、吉岡さんの詩というのも、すごく観念的で難解な詩と言われることは多いわけだけども、言葉の一つ一つは非常に具体的で物質的な言葉だけでできている詩で、観念的では絶対ありませんからね。

吉岡 だからぼくのはシュールレアリスムでも何でもなくてさ、一行、二行〔ママ〕すべてリアリティだという自負はあるのね。それの集積でちょっと異様なものができてるはずだよ。

金井 池田満寿夫の文章は明晰すぎるということなんでしょうかね。と言うか抽象的で陳腐に美しいということなんでしょうかね。

吉岡 抽象的でもないけど、非常に明晰で作りにくかった。で、土方巽のほかで作りやすかったのは飯島耕一。これまた野蛮な言葉を発しているわけ。ぼくにとって意外な言葉と言うか、生の言葉が必要なんだ。それだと作りいい。だから、あんまり文章が整いすぎちゃったエッセイからは、非常にとりにくい。宮川淳なんかその最たるものね。宮川淳はとるところが非常にむずかしいわけよ。だから、他の、外国の画家の言葉とかそういうのを散りばめないと宮川淳像は成り立たなかった。

金井 宮川さんの文章そのものが引用から成り立っているわけですものね。

吉岡 宮川淳のための「織物の三つの端布」、これが一番むずかしかったなあ。またおそらくうまく成功してないんじゃないかと思うよ。作品としてどうなのかちょっと疑問になる。

金井 宮川淳から引用できそうな言葉というのは、宮川淳が使っている言葉じゃないということがあるかもしれないですしね。

吉岡 そういうこともあるかもわかんないしね。あまりにも詩的な文体であるためにこっちの感興を呼ばなかった。

金井 一種の生々しさと言うか、言葉が物質として粒立っている肌ざわりのようなものを宮川さんの文章から見つけようとすると、それはちょっと困難ではあるような気がしますね。

吉岡 それがぼくの中にはっきり表われているのね。

金井 吉岡さんの選ぶ言葉というのは――もちろん単語というんじゃなくて詩とか散文全体のことなんだけど、全部手ざわりというか触覚的な選び方をしていると思うんですよね。

吉岡 まあ、本能的なんだけど、やっぱりそういう言葉を選んでいると思う。(#C_010、九六~九七ページ)

草の迷宮

〈目は時と共に静止する〉――池田満寿夫

1/「狼の鳴声や/天井をはっているサソリや/野ざらしの白骨」/その悪夢の表面を/「動きつづける線/そして 斑点のような色彩」/にとりまかれて/わたしは育ちつつあった

2/満州国/柳絮とぶ/奉天/暗いオンドルの部屋/張家口/「馬車でほこりをかぶりながら/支那街を通りすぎる」/そしてねじあやめ/咲く丘へ/ウォーターメロンを食べながら/わたしは朝鮮鴉を石で打つ/王者のように/死者のように/「突然マンホールに落ちる」/その時たしかに/わたしは少年になったのだ/見たまえ/青空にきみの心臓が浮び/鼓動している/「たまたまその/少女が裸でいるのも/不思議ではない」/となりの庭で/行為する両親たち/正面が赤く燃え……

3/「刻まれた眼はうごくか?」/頭部の両側にある/うごかないようで うごく/魚の眼/呼吸する氷の下で/夏は終るだろう/「描かれた眼はうごかない」/魚の眼は告げる/「きみらの眼は閉じられてゆく」/朝焼の草むらの/カマキリの交尾をみつめながら/「自然の暗さに接近している」

4/わたしは何物になったのか?/「音もなく岩石が宙へ昇り/ガラスが割れ/楽器類が燃える」/そんな奇蹟がいったいあり得るだろうか?/便器にしゃがみながら/三つの沼へ/わたしは頭髪のフケをふりそそぐ/見える観念がある/石の波/机の下の犬/「横に倒された/女陰」/金曜日は雨/「わたしは靴職人になりたかった」/耳濡れ/乳濡れ/武装した馬を曳き/下着の女が長靴をはいて来る/草の迷路を――

5/倒れる男/スプリンター/プリンター/眼は開きっぱなし/痛みの感覚があるかぎり/わたしは手に直結している物を信じる/切断された銅板や/人型や鳥型/すべてを平面化す/「虹のもつ永遠のスペクトル」/しかし海と樹木は立方体へ還元する/また涙も実物そっくり/用紙の上に滴らす/認識や感情の外に/だからいつまでも/「物体は裸のままの物体である/ことを保留されている」/タンポ/ヘラ/ローラー/油

6/わたしは不意の舟にのり/松脂粉末をもち/昆虫採集に出かける/迷宮では/線は死んでいる/扉と窓をあければ/シートをかぶったスフィンクス/わたしは攻撃する/「電気ドリルや鋼鉄の三角刀などの/道具を使って/傷をつけ たり/穴をあけたりする」/蟹星雲のはるか下で/いぜん聳えるスフィンクスの処女

この詩篇は方法的な面から見るとき、吉岡実の作品史のなかで新しいものとは言えない。〈田園〉(⑧・14)に始まる「ひとりの男の伝記的スタイルをとって書かれた作品」(高橋睦郎#A_23、八七ページ)の一篇として別の機会にじっくりと読むことにしよう。そのときは〈犬の肖像〉(③・16)を冒頭に据えたい。

さて〈夏から秋まで〉には《吉岡実全詩集》(筑摩書房、1997)以前に四つの刊本のテキストが存在する。次のbからeまでである。

a初出《文学者》〔「文学者」発行所〕1967年8月(第10巻第8号)

b再録《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》〈未刊詩篇から〉(思潮社、1968)

c初刊詩集《神秘約な時代の詩〔限定版〕》(湯川書房、1974)

d再刊詩集《神秘的な時代の詩〔特装版〕》(湯川書房、1975)

e三刊詩集《神秘的な時代の詩〔普及版〕》(書肆山田、1976)

以下、a初出とe三刊詩集の定稿を校合する。

夏から秋まで|吉岡実

〔池 田 満 寿 夫〔改行〕銅版画展目録より→池田満寿夫の版画の題名を藉りて〕

レインちゃん 黄色い舌をして

素敵なソプラノの花嫁

それはなんですか

何にする非生物

花のクチナシ

木の机の下で

観念する

夏

聖なる川の楽園に死す

足なえの夏

鏡のうちの青

はずむブルーの球

カメがかむカヤツリグサ

四つ手の網のうえで

S字型の〔マス→鱒〕

わたしは食べたくない

姉妹と関係したくない夢

わたしはネコを抱く疑問符の人

すべてのものを満喫したくない

あらゆる壁を剃る

血を剃る

ころびたい愛

曲りたい矢印!

水からさきの水

道からさきの道

涙からさきの眼のランデブー

影からさきの影

具体的な物

賛成!

庭をよこぎる

メタフィジックな牛乳配達自転車

あるいは蛾

レインちゃんおしっこをして行きな!

横たわる人とみつめる人の

前で

ミシンのように

はずかしい

花嫁の領地を占める

ビタミン青空

母なるミカンの房

レインちゃんこぼしちゃだめよ!

赤いセーターを〔ぬ→脱〕ぐ

日まで

オムレツをつくる男

オムレツらしきものをつくる男

はずかしいオムレツをつくり

急ぐ人

ホタルの闇で

肉の入らない記念碑をなでる

秋ならススキがなびく

レインちゃん 靴下のまま

そこで何をみがくの

つかのまの亀甲体?

吊天井の恐しい花嫁のスカート

円を縮小する方へ

すすむ矢印

沼へ沈みゆけ

老婆の乳母車群

めずらしくむらさき色の

停る矢印

電気ウナギを釣っている〔(ナシ)→男〕

〔男→(ナシ)〕と同時に見える?

両側へ紐をたらしつつある

神〔祕→秘〕的な靴が――

念のために異同箇所を確認すれば、まず詞書である。bにもcにもdにも、初出にあった詞書に相当するものはない。つまり初刊詩集で詞書の付された詩は、土方巽に捧げられた〈青い柱はどこにあるか?〉だけということになる。本文の「S字型の〔マス→鱒〕」の手入れは、桝などに誤読されることを避けるためというよりも、イメージを鮮明にするための措置だろう。「赤いセーターを〔ぬ→脱〕ぐ」もほぼ同様のもの。これらとは異なり、最後の「神〔祕→秘〕的な靴が――」は入稿原稿から旧字「祕」が拾われたのを正したものだろう。

1967●昭和四十二年――三十三歳

一月、東京、京王百貨店に於て、美術出版社主催、ベニス・ビエンナーレ展グランプリ受賞記念の回顧展開催される。一九五六~六六年間の版画作品百二十点展示。(〈〔池田満寿夫〕年譜〉#B_013、四〇四ページ)

残念ながらこの回顧展(舞踏家なら凱旋公演か)に対応する記述は吉岡実の詳細な自筆〈年譜〉(#A_23)には見あたらない。しかし、次の池田満寿夫の文からうかがえるように、吉岡の観たのがこの銅版画展であり、詩篇の「生命の指標」の資料とした版画展目録をそこで求めただろうと考えて先に進む。かなり長いが、池田が吉岡の人と詩を語った唯一のエッセイのため、適宜引用する。

繁殖する感覚の細胞――吉岡実|池田満寿夫〔……〕

吉岡実氏にはじめてお会いしたのは、たしか新橋の灘万での加藤郁乎の出版記念だったか、受賞記念だったかの会だった。十年ほど前にもなるだろうか?

〔……〕

ぼくはオッチョコ・チョイでネ、彼は口をややとがらせながらまたそう宣言した時、私は吉岡実が、自分と非常に似ていることを直感した。

彼はまず人を安心させてしまう。そして、どことなくぎこちない喋り方と、風が吹けば飛んでしまうような軽やかな姿態。そして骨が笑うような感じ。いつも驚異をみつめているようなまなこ、決して閉ざされることのないまなこ、吉岡実は目で詩を書く詩人に違いない。目で感ずることの出来る詩人なのだ。だから彼の喋る言葉はいつもやさしい。あるいはいつも少々、あわてて喋っている。

最初に会った時から、私はこの詩人らしくない吉岡実がいっぺんに好きになった。

マスヲさんの版画の題名が好きでネ、今その題名だけで詩をつくっているんだよ。

その時、吉岡実はそういって私をひどく喜ばした。それから何年か経って、現代詩文庫の「吉岡実詩集」をわざわざ持参して来て、〝未刊詩篇から〟に収録された〝夏から秋まで〟の詩が、前に約束した版画の題名をとり入れてつくったものだ、と説明してくれた。私は自分の版画の題名が詩人のパロディの材料に使われた光栄で、すっかりうれしくなっていた。それにしても、吉岡実にこんな茶目気があることを、それまで少しも気づかなかったとは、うかつであった。すると私はまったく〝僧侶〟の吉岡実を誤読していたことになるのに気がついた。〝僧侶〟がブラック・ユーモアであったことに気がつくまで私は十年も掛かったのである。そして、ひょっとすると、〝僧侶〟はロルカのバラードを意識していたかもしれないと考えた。また仮りにその推定が間違っていても、〝僧侶〟が現代詩のなかで朗読されうる最も優れた詩であることに間違いない。

したがって私が詩集〝静かな家〟を読んだ時、吉岡実の変貌に少々苦言をていしたのは、あきらかに彼の本質を見あやまっていたからである。〝僧侶〟の誤解が、次の誤解を生んでいたのだ。吉岡実の詩こそ、くりかえし読まれるべきものだ。純粋な感覚によってつくり出されたものは、読む方のものの感覚もまた純粋にとぎすまされていなければならない。彼の詩は理屈で納得されることを拒絶している。感覚の細胞がどんどん繁殖していき、ドモリ勝ちの詩語は雄弁になっていく。はにかみ勝ちなセックスは突然白日下にさらされる。吉岡実のエロスにはいつも少女的なニンフが小さなお尻を丸だしにして見え隠れしている。彼女はやわらかいうぶ毛を風になびかせながら、オート・バイに乗ってくる。不意に詩人の手は少女をあお向けにさせる。ふさふさとした少女の陰毛が私たちの目に飛び込んでやさしい残酷さで、詩人のニンフを私たちの身近に接近させる。しかし少女はたちまちイメージの世界へ逃げていくだろう。今目撃したものは次には消えていなくてはならない。

見えるものに詩的亢奮を与えたのが吉岡実の詩である。物体の一つ一つに心臓を与えたのが吉岡実の詩である。少女のなめらかな肌に毛を植えつけたのが吉岡実の詩である。残酷さとやさしさを唄うように連続させたのが吉岡実の詩である。

〔……〕(#B_010、三八〇~三八二ページ)

次に池田の〈目録〉から当夜(一九六七年二月九日)の部分を引く。吉岡の名は挙げられていない。

〔……〕六時、新橋の灘万で親友の加藤ノヴィチ郁乎ノフの受賞記念会へ出る。西脇順三郎、澁澤龍彦夫妻、加納光於、土方巽、野中ユリ、白石かずこ、飯島耕一、鍵谷幸信、森谷バルザック諸氏に会う。二次三次会を経て例の如く郁乎邸へくり込む。時に夜中二時頃、本来ならみんなと徹夜すべきところであるが、涙をのんで四時に別れを告げて帰宅。(#B_012、一六三~一六四ページ)

吉岡の〈変宮の人・笠井叡〉(1968年発表)で「いつのことか忘れたが」(#A_25、一六〇ページ)と日付がぼかされていた土方巽との出会いは《土方巽頌》で「昭和四十二年二月九日の夕」(#A_24、八ページ)と明記された。それはいま見たように池田満寿夫と吉岡実が出会った日でもある。同じ日のことを、飯島耕一は〈瀕死の白鳥――土方巽のこと〉で土方巽との出会いとともにこう書く。

「彼とはじめて会ったのは、安保から二年目ぐらいの頃、井の頭線の東松原にあった池田満寿夫のアトリエでだった。〔……〕行ってみると澁澤龍彦や出口裕弘、野中ユリといった定連がいて、そこに若々しく精悍なハンテン姿の寡黙な男がいた。実際は三十半ばだったのだろうが若く見えた。それが土方巽だった。加藤郁乎は遅れて来ることになっていて、郁乎が来たら初対面の飯島は殴られると澁澤龍彦が言い、恐ろしいグループだと思ったが、その晩郁乎はわたしを殴らなかった。深夜二人一組で寝ることになり、クジビキでわたしは土方氏と寝た。なつかしい六○年代のはじまった頃だった。/それからのち、土方巽の舞踏は大体全部見た。見たあとの酒盛りがまた楽しく面白かった。わたしが土方氏と会ってしばらくのち加藤郁乎の出版記念会が、新橋演舞場の側の灘万であり、西脇順三郎や吉田一穂も来たが、その夜、わたしは吉岡実を土方氏に紹介した。この二人はたちまち肝胆相照らす友となった。こう思い出を並べて行けばキリがない」(#B_008、一四〇~一四一ページ)。

すでに引いた澁澤龍彦の調子と極めて近いものがここにはある。一九六七年二月九日、初対面の吉岡実は池田満寿夫に「マスヲさんの版画の題名が好きでネ、今その題名だけで詩をつくっているんだよ」と言い、数年後、〈夏から秋まで〉がそのとき約束した池田の版画の題名をとり入れて作ったものだと説明した。池田は「自分の版画の題名が詩人のパロディの材料に使われた光栄で、すっかりうれしくなっていた」。さてこれで、吉岡実の詩の系譜に今までなかったスタイルの詩篇がこの時期あいついで登場してきたことになる。版画家の作品の題名でつくった詩〈夏から秋まで〉、舞踏家の「求めに応えて書いた」(#A_24、六ページ)詩〈青い柱はどこにあるか?〉。あたかも、詩集《紡錘形》(1962)から見てさらに日常平俗的な《静かな家》(1968)のマニエリスムの世界に「芸術家」が跳びこんできた恰好だ。

親しい芸術家たちの肖像は、その引用の方法とも相挨って後の詩集《夏の宴》に多くを数えるが、〈夏から秋まで〉もその種の一篇であると言えるか。どうやらこの作品をそう見るには無理があるようだ。この作品には池田の版画の題名を拉しきたって己の詩句の駆動力としている趣がある。あくまでも主体は己の詩句であり、池田満寿夫(に擬せられる芸術家)の肖像を描くことが目的になっていないのである。〈夏から秋まで〉の主題の類例を強いて過去の作品に求めれば、《紡錘形》の〈編物する女〉(⑤・8)になろう。散文詩型の作品を行替えの形態に改変してみる。

編物する女たっぷりと畝編みにしたプルオーバー

今夜の料理には玉葱を使おう

彼女はじぶんのからだから何を編みだすのかしれたものではない

大きな衿はタートルネックの変り型

彼女は砂の力で一人の男を愛そうとした

ジャージーでピンクなら彼も大胆にさわれる

太陽の網目のなかの苺をつぶす愉悦の日々

男の住所をどこへ控えたか思いだそう

秋だからブルー グレーなどで模様を変え

袖口をゴム編みにして

男が独身者の血は冠の毛をぬらすと

二ヶ月前にもらした重大な口説

裏うちは三十糎幅の同色の布をはって横になる

しわにならぬから

男の部屋へは猫しか通わぬ秘密をかぎつける

裾は折返しを深く

男とこの夏は波の下へ

すべったことが忘れられぬ

単純なメリヤス編みですっきりさせよう

男の肉親・父・母・不具な姉を呪い

ドレス・ヤーンでなければ上手に仕上らぬ

長い胴のシルエット

男は貧しいから好色な壁画を描く

たくしあげて彼女が着るときココア色のスラックスが似合うと

老裁縫師にいわれた

もう冬だからやぼになる

船の底の貝の冷たい光りがとどく

彼女の眼に入る男は彼女にとって象牙色の魚形のハンガーだ

本当に死ぬならばセーターを脱ぎたいと彼女は考える

編物する女の内的独白、男との夏の想い出と季節のうつろい――意味をたどろうとすると必ずしも明確でなくとも、交互に情景の替わる一篇の映画のように観ていけばそこにおのずと別の物語が立ちあらわれる。そんな作風だ。しかしそれにも増してこの散文詩が想起されるのは、夏から秋、いや冬までの季節のうつろいの果ての最後の一行ゆえである。ここでの駆動力はいうまでもなく「編物」にまつわる女の描写だ。いったい吉岡実の詩には継続的な描写は数多くない。〈編物する女〉が同じ孤独な人間を描きながら《僧侶》の多くの「男」などに較べてどこかアンチームなのは、この継続的な描写による。〈夏から秋まで〉で継続的な描写に相当するのが、借用された池田満寿夫の版画の題名だ。吉岡が本篇を執筆するにあたって参照したのは、詞書に依れば「池田満寿夫銅版画展目録」である。ここで簡単にこの展覧会カタログを紹介しておこう。《ベネチア・ビエンナーレ グラン・プリ受賞記念 池田満寿夫銅版画展》(〔刊記なし〕)は一九六七年一月、東京・新宿の京王百貨店で開かれた〈池田満寿夫銅版画展〉(主催・美術出版社)のカタログで、仕様はほぼ正方形のA5判変型・二八ページ・中綴じ、一ページに一点のモノクロ図版計一五点を収める(表紙の図版は〈Something(Ⅰ)〉)。本文図版の題名と制作年は、

である。カタログ全体の構成を概観する。表紙には、横書きで「ベネチア・ビエンナーレ/グラン・プリ受賞記念」と角書きふうの小字のあとに大きく標題が「池田満寿夫/銅版画展」と日本語で、小口寄りに下から上に(読みあげで)「1956―1966 M. IKEDA」と英文で別書名がある。三ページめ(本カタログにはどのページにもノンブルがふられていない)は扉で、

ベネチア・ビエンナーレ

グラン・プリ受賞記念

池田満寿夫

銅版画展

'67 1月13日―25日

新宿 京王百貨店 7階大催場

主催=美術出版社

とある。四ページめは酒井啓之撮影による制作中の池田満寿夫の写真。五~六ページが「池田満壽夫が地球を……」で始まる針生一郎の文章(無題)。七~二一ページが前掲本文図版。二二~二四ページが全一二一点の〈出品目録〉。二五~二六ページが資料(略歴・受賞・国際展出品・現代日本美術展出品・美術館企画展出品・個展・グループ展・銅版画集・パブリックコレクション)。二八ページが裏表紙で、二ページ・二七ページは白。この〈出品目録〉(#B_174)こそ吉岡の詩篇〈夏から秋まで〉のスルスなので、すべての題名を付録として掲げる(〈付録《池田満寿夫銅版画展》所収〈出品目録〉〉)。ここで〈夏から秋まで〉を細かく追ってゆこう。数行のモジュールに分解すべく《薬玉》(1983)の詩篇と同じ形態に整えてみる。なお、( )内は池田満寿夫の版画の題名に見える語句である。

夏から秋まで

池田満寿夫の版画の題名を藉りて

01 (レインちゃん) (黄色い)舌をして

02 (素敵なソプラノ)の(花嫁)

03 (それはなんですか)

04 何にする非生物

05 花のクチナシ

06 木の(机の下)で

07 観念する

08 (夏)

09 (聖なる)川の(楽園に死す)

10 足なえの(夏)

11 (鏡のうちの青)

12 はずむブルーの球

13 カメがかむカヤツリグサ

14 (四つ手)の網のうえで

15 (S字型の)鱒

16 (わたしは)(食べたくない)

17 (姉妹)と関係したくない夢

18 (わたしは)(ネコ)を抱く疑問符の人

19 すべてのものを満喫したくない

20 あらゆる壁を剃る

21 血を剃る

22 ころびたい愛

23 曲りたい矢印!

24 水からさきの水

25 道からさきの道

26 (涙)からさきの眼のランデブー

27 影からさきの影

28 具体的な物

29 賛成!

30 (庭をよこぎる)

31 (メタフィジックな)牛乳配達(自転車)

32 (あるいは蛾)

33 (レインちゃん)おしっこをして行きな!

34 (横たわる人とみつめる人)の

35 前で

36 (ミシンのよう)に

37 はずかしい

38 (花嫁の領地)を占める

39 ビタミン青空

40 母なるミカンの房

41 (レインちゃん)こぼしちゃだめよ!

42 (赤いセーター)を脱ぐ

43 日まで

44 オムレツをつくる男

45 オムレツらしきものをつくる男

46 はずかしいオムレツをつくり

47 (急ぐ人)

48 ホタルの闇で

49 肉の入らない記念碑をなでる

50 秋ならススキがなびく

51 (レインちゃん) 靴下のまま

52 そこで何をみがくの

53 つかのまの亀甲体?

54 吊天井の恐しい(花嫁)の(スカート)

55 円を縮小する方へ

56 すすむ矢印

57 (沼)へ沈みゆけ

58 老婆の乳母車群

59 めずらしくむらさき色の

60 停る矢印

61 電気ウナギを釣っている男

62 と同時に見える?

63 両側へ紐をたらしつつある

64 神秘的な(靴)が――

初めの二行(01~02)を見よう。池田満寿夫の版画の最初期のモチーフが「花嫁」だったことは〈付録《池田満寿夫銅版画展》所収〈出品目録〉〉からも見やすい。吉岡はこの花嫁を「レインちゃん」とすることで、池田の版画に敬意を表しつつ、早くも独自の語法を繰りだしてくる。「黄色い舌をした」なら文意はもっと滑らかになるが、原文だとそのようには読めない。

レインちゃん〔は〕素敵なソプラノ〔を〕

黄色い舌をして〔歌う〕花嫁〔だ〕

池田の版画〈姉妹〉(1965)のように、「レインちゃん」が大きく口を開け無邪気に声を張りあげる娘なら、「黄色い舌」は二行めに割って入ってくる感じになる。そこまでいかなくても、この二行を図示したときに「レインちゃん」と「花嫁」という同格を繋ぐ線を「黄色い舌をして」と「素敵なソプラノの」を繋ぐ線が横切る印象は動かない。詩句のジグザグ運動、あるいは二歩進んで一歩戻る感じ。

「それはなんですか」(03)のそれは「花嫁」にも読めるが、よく考えると分からなくなる。池田の版画〈それは何ですか〉(1964)には、読める文字として「Dogはイヌ」と横書きしてあるものの、詩のコンテクストを補強するわけではない。三行めを言い換えたのが次行(04)であり、その解答が「花のクチナシ」(05)という展開である。しかし、クチナシは植物であって、非生物ではない。山梔子の、熟しても口を開かない実にシンボリックな意味を読み、処女としての花嫁、という仮の答を出して先へ進む。

次の五行(06~10)はセットで読める、映像的にもくっきりした池田作品の引用に満ちた部分。池田の版画集の索引のように読める一方、土方巽の舞踏への言及のようでもある。

次の二行(11~12)も提示と換言のようだが、そうではない。「はずむブルーの球」は鏡像であり、前行は詩人の視覚が版画の紙面に潜りこんだことを示す。

13~15、子供がその茎を端から裂いて蚊屋を釣る形にするところから名付けられた蚊屋釣草。それをカメが咬むとはいかなる光景か。「四つ手の網」と蚊屋の形態の類似性。そこに捕えられ、身をくねらせる版画家としての鱒(池田はときに自身を魚に喩えている)。

16~17、食べたくない対象はカメか、カヤツリグサか、鱒か。「わたし」が「関係したくない」のはインセストなのか、他人の「姉妹」なのか。詩句の宙吊り状態は続く。

18~19、池田満寿夫の版画〈私の詩人・私の猫〉(1965)には猫を抱く女の詩人の姿と、「my poet」の文字が彫られてある。この行では猫は疑問符の形をしている。詩は謎である、ということの遠回しの言明。たたみかける否定の意志表示。

20~21、かつて〈僧侶〉(④・8)には「美しい壁と天井張り」があった。「血を剃る」という触覚的想像力の横溢。

「ころびたい愛」(22)は不倫のユーモラスな表現か。それをよろめくと言えば華奢で優雅だが。対句的な次行の「矢印」(23)は先端がとがってはおらず、水滴のような感嘆符かもしれない。

起承転結を絵に描いたような四行(24~27)。ミズとミチの頭韻の一方で、横に並んだ「水道」が見え隠れする。「眼」は池田に捧げたもうひとつの詩篇〈草の迷宮〉でもオブセッションのようにたびたび言及されていた。それにしてもこの「涙からさきの眼のランデブー」は美しい。

28~29、詩人は内省し、方向転換する。

次の三行(30~32)もきわめて池田的かつクレー的なセット。西脇順三郎は所有する〈庭を横切る昆虫〉(1962)をクレー的だと評したが、絵柄よりもむしろ画題を指して言ったのではないか。

33~35、「レインちゃん」は水も滴る好い女。「横たわる人」はもう一人の別の女であり、「みつめる人」は男である。

「レインちゃん」は「おしっこ」をがまんして「ミシンのように」震えているのだろうか。「ミシン」(36)はロートレアモン以来、シュルレアリスムの専売特許のようなオブジェだが、これが「はずかしい」(37)と結びつくことで新たな生命を吹きこまれた。

池田満寿夫の画題からの借用は「花嫁の領地」だけだが、次の三行(38~40)もはなはだ池田的なセット。「ビタミン青空」からはリトグラフ〈マググリットの空〉(1968)の青空が想いうかぶものの、吉岡が詩を書いた時点ではまだ発表されていないから、先読みである。

41~43、「レインちゃん」はオレンジジュース(それともおしっこ)をこぼしてしまう――この「してしまう」は《液体》(1941)に頻出する語法だ。「ビタミン青空」の青、「母なるミカンの房」の黄と来れば、セーターの色は赤以外ない。

44~47、炒めた玉葱・挽肉などを卵で薄く包んで焼いた食べ物が、なぜかくまでオムツに似てくるのか。それは篠田一士が言うように「オムレツ」から「レ」の音が脱落たのではない。詩の論理的展開が、詩内部の要請が読者をしてオムレツをオムツと読ませるのだ。

次の二行(48~49)はホタル/ホテルでの初夜の儀式ででもあろうか。

ヘアーではなく薄・芒。薄・芒のごときヘアー。池田はこの詩句(50)から確実にメッセージを受けとっている。

52、「レインちゃん」のいる「そこ」はどこか。足首まで埋まる毛深い絨緞の上か。

「つかのま」「の」「亀甲体」「?」(53)、難句である。――亀の甲の固い物質にふれる(〈わたしの作詩法?〉)。

「吊天井」(54)は固定せずに吊りさげておき、落として下にいる人を殺す仕掛けの天井。「花嫁」の「スカート」が吊天井なのか、それが吊天井にあるのか。どちらが恐ろしい。この行は次の二行(55~56)と同じ構造(ただし逆向き)である。のちの〈『アリス』狩り〉(⑧・12)の

わしの知っとる

「もう一人のアリスは十八歳になっても 継母の伯母に尻を

鞭打たれ あるときはズックの袋に詰められて 天井に吊る

される 美しき受難のアリス・ミューレイ……」

を先取りした詩句のように思われる。

57、「レインちゃん」はどこに行ってしまったの? 沼になってしまったの? ――わたしの中の乳母車は沼へ沈むべき運搬用に必要なのだ(〈わたしの作詩法?〉)。59、むらさきは充血の色、鬱血の色。決して迸る色ではない。

あれだけ無敵を誇った「矢印」(60)がはねかえされてしまうとは。あろうことか、鯰と鰻の中間形の長さ約二メートルの魚に姿を変えていたとは。両側に垂れているのは靴紐ではなく鯰のひげではないだろうか。それとも靴紐のような鮮血。詩を釣りあげようとする詩人を描くことで、〈夏から秋まで〉は終わる。

ここで池田満寿夫の版画作品〈レインちゃん〉(1964)を観ておこう。池田は未発表のデッサンについて書いている。「《レインちゃんシリーズ》のデッサンは「レインちゃん」に対応する習作の一部分であるように思われる。なぐり描きに近いこれらのデッサンは、またもやポール・クレーを思わせないでもない。ここにはスタイルへの関心よりも、素早く横ぎるイメージを大急ぎでとらえようとする姿勢の方が濃厚である」(#B_009、一一七ページ)。さらに版画作品については「このレインちゃんは〔……〕童謡の情景を連想させる。たしかにこの時、私はチャプ、チャプ、ジャプ、ジャプ、ラン、ラン、ラン、という擬音を視覚化しようとしていたのである」(同前、一二〇ページ)。むろん、北原白秋の〈アメフリ〉(1925)である。

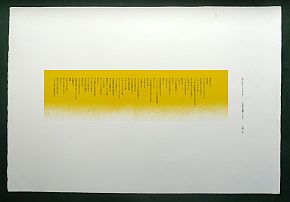

池田満寿夫の銅版画〈レインちゃん〉(1964)

出典:美術出版社企画室編《池田満寿夫20年の全貌》(美術出版社、1977)

吉岡実の拾遺詩集に《ポール・クレーの食卓》(1980)があり、《静物》(1955)にまとめられる詩篇を書きつづっていた当時、一九四九年八月一二日の日記に「クレーのような詩も書きたいと思った」とあるのを思いだそう。吉岡実を書いた前掲の池田満寿夫のエッセイにもあるとおり、この二人には気質的にも、さらに言えば芸術に対する姿勢にもかなり近いもの、多くの共通するものがある。話の流れからすれば、とりわけ大きいのがピカソとクレーに対する愛着である。池田に《私のピカソ 私のゴッホ》(中央公論社、1983)などの画家論があるのは驚くに値しないが、吉岡は〈わたしの作詩法?〉の核心的な部分で次のように書いた。〈夏から秋まで〉がこの意識に貫かれていることになんの不思議もない。

「〔……〕形熊は単純に見えても、多岐な時間の回路を持つ内部構成が必然的に要求される。能動的に連繋させながら、予知できぬ断絶をくりかえす複雑さが表面張力をつくる。だからわたしたちはピカソの女の顔のように、あらゆるものを同時に見る複眼をもつことが必要だ。中心とはまさに一点だけれど、いくつもの支点をつくり複数の中心を移動させて、詩の増殖と回転を計るのだ。暗示・暗示、ぼやけた光源から美しい影が投射されて、小宇宙が拡がる」(#A_25、八九~九〇ページ)。

《静物》は一九四九年から五五年までの七年間の書きおろし作品で構成されている。しかし、この詩集を論じる者がそれぞれの詩篇に触れながらその成立年代を云云しないのが以前から不思議だった。自費出版の《静物》の作品が、《僧侶》(1958)が脚光を浴びることでいったいどこにその詩の起源があるのかという興味の対象となったとき、戦前の《液体》(1941)には直接《静物》の作者が見あたらないことに安堵してしまい、《静物》がいかにして生成したかという吉岡実詩の魅惑の源泉の探求はなおざりにされたように思われる。《静物》には制作の記録がなく、別の方面から執筆順序・成立年代を推定する以外ないのだが。

次の詩集《僧侶》は書きおろし五篇を含む、一九五六年から五八年にかけで発表された一九篇から成る(〈表② 吉岡実発表詩篇(1956-58)〉参照)。一九五八年八月八日の日記にはこうある。「〈感傷〉出来。これで詩集《僧侶》の十九篇完成」(#A_10、一一九ページ)。この年七月に三篇を同時に発表する一方で書きおろし詩篇を進行させているのは、新しい詩集というゴールが見えているためだろうが、その後の吉岡の作品発表のペースを考えれば凄まじいまでの創作力だと驚嘆するしかない。この伝でいくと《静物》(とくにその終盤)にも爆発的な創作を想像することはあながち荒唐でもないだろう。詩集成立前後を書いた作者自身の証言のなかで最も注目されるのは、ただひとり「先生」と呼ぶ西脇順三郎の詩との出会いである。それ以前の吉岡実詩はどうであったか。たとえば、西脇詩と出会う前年の九月に《新思潮》は発表した〈詩二篇〉などまさに《液体》の世界に隣りあわせのもの、言うならば戦後版《液体》であり、その二年後から《静物》の諸作が書かれたとはにわかに信じがたい。ここから《静物》の世界を想像するのは、充分に困難だと言ってよいだろう。こうした溶液にいかなる塩が投げこまれれば《静物》の星の運行のような孤独の劇が生まれるのか。この観点から西脇詩と村松嘉津の《プロヷ〔ワに濁点〕ンス随筆》を手掛かりに解読することは、今後の《静物》論の課題だろう。

そして、日記のクレーの絵が来る。ポール・クレーのデッサンの表紙の《みづゑ》一九四九年三月の号には以下の図版が掲載されている。〈少女像〉〈陽気な食卓〉〈老人と海浜〉〈動物園〉のカラー四点、〈芸術家〉〈緑野の家〉〈赤色の幻惑〉〈R文字による風景〉〈橋梁風景〉のモノクロ五点(#C_032)。クレーの特集は好評だったらしく、同年一二月の号にも多くの図版が掲載された。〈青い夜〉〈熱帯の薄暮〉のカラー二点、〈夜の植物の成長〉〈静物(十字科植物)〉〈沙丘の小景〉〈公園〉〈埠頭〉〈魔塔〉〈幽谷の道化〉〈橋のある風景〉〈黒い艦〉〈幻影の逃亡〉のモノクロ一〇点(#C_033)。これらの複製のクレーがどう響いたのか、吉岡は日記にこう書く。「原始の素朴な夢と淋しさの底から滲みでる抒情。冷めたい知性を包む幻想の交響曲。仕事のあいま、またねどこの中でポール・クレーの絵をみたり、評伝をよむ」(#A_10、一一六ページ)。「詩」を発見するまえの吉岡実に対して、すでに「版画」を発見した池田満寿夫が〈ヨーロッパのリト工房〉でこう述懐しているのは興味深い。

私のドライ・ポイントの発見は、デッサンを途中で放棄してしまうということから始まったのである。そして、そこに最小限の色彩を最も有効に使用することが課せられた。最小限の色彩とは、青・赤・黄の三原色にほかならない。私の色彩の選択は、このように精神的なものからでなく、物理的な理由によって決定されたのである。私の銅版の色彩に装飾的な要素が多いのは、多分そのためであろう。その画面の単調さを救う唯一の方法は、色彩に心理的な要因を与えることではなく、物語の意味を画に回復させることだった。しかしこの物語性は、いつも人間と日用品、人間と動物との間に起こるちょっとした事件に限られていた。なによりも私が欲していたのは、身近な物質に言葉を与えることだったのだ。小さな驚き! それが私の主要なモチーフであった。(#B_010、二六一~二六二ページ)

吉岡の詩論〈わたしの作詩法?〉(1967)には、吉岡自身の詩篇に登場するいくつかのイメージがはめこまれている。そこで〈夏から秋まで〉に該当するのは「亀の甲の固い物質」であり「わたしの中の乳母車は沼へ沈むべき運搬用」である。ここで次に考えなければならないのは、こうした特権的なイメージが詩人の内部から湧出するのではなく、他者から借りられた場合である。《サフラン摘み》(1976)の〈聖あんま語彙篇〉(⑧・8)や〈ルイス・キャロルを探す方法〉(⑧・11)で開花する他者のことばの挿入や固有名詞の楔のような、核のような、塩のような、索引のような埋めこみかたが早くもこの作品に見られる。

加藤郁乎は〈絵にかいたような…池田満寿夫〉に書いている。「この頃の版画家マスオについてひとこと申し記せば、それぞれの絵につけられた題名のなんと詩的であることよ。エッチャー自身から聞き出したところによれば、プレス機から刷り上がった作品を前に数枚、ときには十数枚の紙片に手当り次第考え浮かんだ片言隻句を書きとめ、それらを並べるか、ごちゃまぜにしているうちにこれはと思う題名が決められるのだそうである。この打明け話を聞きながら、私はブルトンなどシュルレアリストたちによる「優美な夙骸」と名づけられた言語実験、詩的遊戲を思い浮かべた」(#B_013、二八二~二八三ページ)。

また、白石かずこは〈わたしの内なるマスオ〉にこう書く。「「戸口にいそぐ貴婦人たち」同様、わたしの好きなオドロキをもってみた作品は「虹を飲む女」で、この頃のマスオの作品とその題名に、わたしは、いちいちコーフンしていた。/特に気にいる題名が多く、ことに「戸口にいそぐ貴婦人たち」や「虹を飲む女」は題だけでポエジーが、いくつも虹になって湧いてくる」(同前、三五四~三五五ページ)。

はたして池田満寿夫は版画の題名が「詩的」であることを意図したのだろうか。私の目にしたかぎり、そのあたりの機微とプロセスに関して池田自身は書きしるしていないようだ。全エッセイの書名の由来についての〈魚[さかな]の眼――序文にかえて、タイトルに関する対話〉なる軽妙な対話体の文章があることにはあるが。

〈思考する眼〉〈考える眼〉〈スフィンクスの眼〉〈無限の子宮〉〈子宮の眺め〉〈思考の意匠〉〈感覚の細胞〉〈歩む眼〉〈眼の歩み〉〈感覚の集積〉〈眼の休暇〉〈思考しない眼〉〈言葉の視覚〉〈みつめの言葉〉〈視覚する言葉〉〈池田満寿夫の書いたエッセイ集〉〈池田満寿夫氏の半生と文章〉〈題名のないエッセイ集〉〈魚の眼〉〈眠った魚〉と数多くの候補を挙げたすえ、最後に〈思考する魚〉となる。「うんこれだ。これでいこう。ブルトンの詩集かなんかにありそうな題だが、あれはたしか「溶ける魚」だったネ。あるいはクレーの画題にもありそうだナ」(#B_010、一八ページ)。

決定的な題名にたどりつくまでの方法は加藤郁乎の書くとおりだが、エッセイ集のタイトルとしてはシュルリアリスティックであり、シンボリックである。だが、こちらの方が〈思考する眼〉よりも池田満寿夫のエッセイ集にはふさわしい気がする。イメージで思考する池田のスタイルが端的に現われているのだ。では、画題の場合はどうか。〈付録《池田満寿夫銅版画展》所収〈出品目録〉〉以降のタイトルだけを拾ってみよう。

〈空の空〉〈空の壁〉〈マググリットの空〉〈マリリンの半分〉〈天使の言葉〉〈ハートの位置〉〈遥かなる空〉〈この空の上〉〈私は眠りつづける〉〈空の寝台〉〈名もなきある街〉〈窓に向かって泳ぐ〉〈うつろなスフィンクス〉〈少し長い指を持ったスフィンクス〉〈スフィンクス・五月〉〈シーツを覆ったスフィンクス〉〈マグリットでなくマーガレット〉〈アリスの記憶〉〈草の上の劇場〉〈デューラーの恋人〉〈七つの大罪〉〈マグリット夫人の涙〉〈蒼白なる真珠色〉〈胚種〉〈マダム・ダヴィンチの肖像〉〈鳥のネックレス〉〈愛のあとのヴィナス〉〈ザクロ〉〈笑う女〉。

これらがここに引いた形で「詩的」であるのではなく、池田満寿夫が日本語で(もしくは英語で)題を付けた版画との関係において詩的であったりなかったり、ポエジーに満ちていたりいなかったりするのだ。絵画にとって詩とはなにか、画題とはなにか。それを考えることは、詩的であることとデペイズマン、引用とコラージュの共通点と相違点を考察することであり、池田の絵画全体を論じることに等しい。そのときは《月に吠える》についての池田のことばを手掛かりにして、さらにそこから装丁・ブックデザインの意味も探らねばならない。池田は〈〝月映〟の版画家たち〉でこう書く。「今日からみれば「月に吠える」は朔太郎の詩そのものだけで、充分な存在理由を持っているように見える。しかしこの一冊の詩集が刊行された時のそのままの形と内容のなかに、はかりしれないふくらみとやさしさの感情を見い出すことは、詩集というものの生成を考える場合、決して無関係ではないはずである。そこには美しい本という書誌的自覚があり、また詩集は必ず美しい本でなければならなかった。詩集は詩を印刷しただけのものであるはずはない。詩集とは言葉にまつわるいっさいのものを柔らかく包括した書物なのではあるまいか」(#B_010、一一九ページ)。

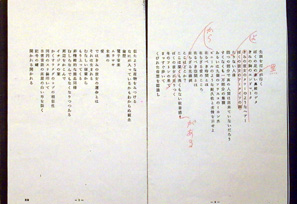

吉岡実が詩を書き、池田満寿夫が版画を創る一方で、装丁・ブックデザインを手がけたことは広く知られている。単行著書で見ると吉岡はほとんど自装なのに対して、池田は他人任せのもの、画の素材だけ提供したもの、自装、といった具合で、これといった方針はないようだ。そうしたなかで唯一ふたりのコラボレーションと呼べる書物が吉岡実英訳詩抄《Lilac Garden》(#A_34)である。《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》(#A_10)からの選集に近いこの訳書は、本文挿画とジャケットのイラストを池田が、ブックデザインとタイポグラフィをClaire J. Mahoneyが担当している。《池田満寿夫 BOOK WORK》(形象社、1978)に紹介されている以外にも、扉イラストが一点ある。《池田満寿夫 BOOK WORK》では「装丁 装画」(#B_014、八七ページ)が池田となっているが、そうなのだろうか(いずれにしてもハードカヴァーは「飽きのこない」装本で、吉岡好みの落ちついた作りだ)。

池田満寿夫による吉岡実英訳詩抄《Lilac Garden》の挿画

出典:《池田満寿夫 BOOK WORK》(形象社、1978)

さて、五点の挿画に対応する詩篇は〈風景〉(③・10)、〈僧侶〉(④・8)、〈紡錘形Ⅰ〉(⑤・4)、〈ヒラメ〉(⑥・13)、〈ライラック・ガーデン〉(⑩・3)である。絵柄から見る限り、総点数で池田に依頼した装画を出版者側が随意に配置したのではなく、本文の展開を踏まえてそれぞれの詩篇に合わせて描いたもののようだ。となるとそこには〈夏から秋まで〉に対する池田からの返礼という意味が込められていはしまいか。「自分の版画の題名が詩人のパロディの材料に使われた光栄」の礼ともなれば、手法としてはコラージュ以外ありえない(後の池田に《コラージュ論〔白水社アートコレクション〕》(白水社、1987)の一冊があることを想いおこそう)。池田満寿夫は一九七九年に自身の全詩集の「装幀・装画」を担当している。それは本文挿画ではなく、各パートの半扉を飾るイラストおよびカットだが、コラージュのほかに手描きのデッサンも混じり、画のスタイルとしては《Lilac Garden》より幅が出でいる。「言葉にまつわるいっさいのものを柔らかく包括した書物」としての詩集は、池田にとってそのように捉えられているようだ。しかし、版画家の絵画作品からことばが生まれその画題となり、詩人の詩行に藉りられた先に返礼のコラージュのイラストレーションがあるだけではなかった。小説家となった版画家のことばの世界が繰りひろげられたからだ。

池田満寿夫は〈夏から秋まで〉をどう読んだのだろうか。解答のひとつは、すでに〈繁殖する感覚の細胞〉に書かれていた。もうひとつは、そこに現れた少女像を定着した短篇小説〈ミルク色のオレンジ〉(#C_021)である。担当編集者・田中耕平は〈はじめての小説〉で次のように証言する。「九年間いた『婦人公論』から『中央公論』に移ったとき、〝マスオとタエコに小説を書くようにすすめよう、必ずうまくゆく〟という確信のようなものがあった。〔……〕ともかくまず、富岡多恵子の作品は出来上り、『中央公論』に発表したのは昭和四十六年六月だった。彼女が渾身の力をふりしぼった作品であるはずだ。/池田満寿夫の作品が出来上るまでには、それから数年を要した。昭和五十年七月、侍望の手紙が来た/「ごぶさたしました。お元気ですか。いろいろそのごのこと聞きたいこと山ほどありますけど、今日は約束の小説の件にしぼります。数日前やっと第一行を書きはじめ現在十枚ぐらいまで進んでいます。それでこの分だとなんとかものになりそうな気になって来ました。……」/数年がかりで完成したこの作品は「ミルク色のオレンジ」として昭和五十一年二月の『中央公論』に発表した。彼の本格的小説の第一作である。数回書き直した苦心の作だった」(#B_013、三八九~三九〇ページ)。池田満寿夫の処女小説〈ミルク色のオレンジ〉(《エーゲ海に捧ぐ》所収)はこう始められる。

あの日、夕陽が私の顳顬〔かみ〕のなかに入って来た。

こんな風に物語の第一行を書き出したのは五年も前のことだったが、それから後が続かず、その一行だけを記したまま私は忘れてしまっていた。

〔二行アキ〕

あの日、すなわち五年前の八月のある土曜日、私はハドソン・リバーをフリーウェイ越しに見下す八階の安ホテルの部屋にいたはずである。〔……〕(#B_011、五九ページ)

この二行め、三行めは小説の語りのレベルからは浮きあがっている。仮に小説執筆の一九七五年九月を現在とすれば「物語の第一行を書き出した」「五年も前」とは一九七○年となる。ちなみに池田はこの一九七○年に三十六歳で、ニューヨークを中心に旺盛な制作活動を展開している。また池田が〈夏から秋まで〉を読んだ《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》は一九六八年に出ている。小説の冒頭の一行(鍵谷幸信は書評で「もはや散文のアクシデントではなく、ポエジーの屹立した一行のように美しい」とさえ書いている)だけが原稿用紙に記され、五年間ニューヨークのアトリエに放置されている図を想像することはなかなかチャーミングだが、まずは初出で同じ箇所を見ることにしよう。

あの日、夕日が私の顳顬〔かみ〕のなかに入って来た。

たしかそれは五年前の八月のある土曜日の午後だった。あの時私はハドソンリバーを真下に見下す八階の安ホテルの部屋にいたはずである。(#C_021、二二三ページ)

冒頭部分の大きな改変は、やはり二行の加筆とそれに続く二行アキの挿入である。そのために出来事の完結性はいっそう高められた構成にはなった。しかしそれは同時に語りを醒めた状態に置きなおすことでもあった。脱稿後の大きなオペレーションはほかにもあって、行アキ指示と同様の狙いであるアステリスクとアステリズムの挿入がそれだ。ディテールを補強するための細かなあるいはかなりの加筆訂正は処処に見られる(「〔雑誌発表時に〕誌面の都合で四百字十数枚分をカットした。本書に収録するにあたり、それをほぼ原型にもどした」と単行本後記(#B_011、二〇一ページ)にある)。しかし私の見るところ、最も重要な加筆はギヨーム・アポリネールの艶詩《秘めごと歌》の〈第一〉(あんたの肉体の九つの戸口)の最終節からの引用である。遠方にある婚約者マドレーヌ・パジェス嬢に宛ててアポリネールは「肉体の九つの戸口」をひとつずつ挙げてゆく。右の目、左の目、右の耳、左の耳、左の鼻腔、右の鼻腔、口、第八の戸口、そして第九の戸口すなわち肛門がくる。「コクトオははやくもブルジョア的な産物として色あせていて、アポリネールや、シュペルべールの新潮文庫版が愛読書の一つになっていた」(#B_015、一六八ページ)と〈現代詩人との交流――戦後詩への愛着〉に書いた池田は、〈ミルク色のオレンジ〉の女主人公ナオミにアポリネールの英訳詩集を読ませているが、アポリネールの艶詩に欲情する一六歳の少女など、果たして現実に存在するだろうか。リアリティはきわめて稀薄である。長いが、アポリネール詩の登場に至る、小説中もっとも美しい部分を引く。池田の文章の至芸である。

ナオミは私にはとうてい理解し難い弁明をこのように早口で言い終ると、はきかけたばかりの網タイツを足元までずり下げて屈み込んだのだった。そして心持ち開かれた太腿の内側から、素早い動作でなにかを取り出して来た。薄明りのなかで私の目の前に差し出されたものは、ミルク色に濡れた、まだ青味のあるゴルフ・ボールほどのオレンジだった。私は自分の心臓がナオミの指の先で躍っているような驚きを、その青いオレンジの上に見たのだった。次の瞬間、ナオミの柔かいしなやかな指が、それを再び彼女の膣の中に仕まい込んだに違いない。その青いオレンジはもう目に見える空間のなかには見えなかったのだから。ものも言えないくらい驚愕している私に向って、今度はナオミの謎の微笑が返って来た。

アシタニナレバ、コノオレンジガ黄色ニ変ルノ。ソウシタラ、天使ガモーター・サイクルニ乗ッテ、取り出シニ来テクレルワ。ソウシタラ、今度ハアナタノ番ヨ。アナタガ青イオレンジニナルノヨ!

あの好色なギョーム・アポリネールだって、こんなうまい話のポルノグラフィは作れなかったであろう。たとえあれが作り話であろうと、本当の話であろうと、少女の作り出したメッキ製のストーリーにしては、うまくオレも騙されたものだ、と二十三丁目の地下鉄でナオミにキッスして別れてから、私は考え続けていた。

あのストーリーの続きとして、まずモーター・サイクルに乗った天使とやらが見たいものだ。ナオミの天使なら皮のジャンバーを素肌の上に着ていなくちゃならないだろう。割れ目にめり込むほど皮のパンツがぴったり密着しているだろう。どうせ明日、土曜に会ったら、もうその天使ちゃんは雲の上かディスコティクに帰ってしまった後だと言うにきまっているさ。畜生め、ブロンクス野郎のゴルフ玉の代りにオレの玉が彼女の出口をふさいでやるなんて、十六歳の娘の話にしちゃあ出来すぎている。しかしナオミが青いオレンジとやらを、どうやって挿入したか、そいつが問題だ。真剣だが、みだらな顔をして、白いタイルのバスルームの、これも白い陶器で出来た便器の上にしゃがみ込んで、その未成熟な果実を挿入しているナオミの姿が浮んだ。ハッカ入りのチューインガムを噛みながら、彼女のアゲハチョウのなかにミルク漬の砂糖菓子が一緒に吸収されていく。十六歳にしては成熟しすぎた臀を丸出しにして、アゲハチョウが大口を開けてあえぎながら、砂糖液でべたつき、小さな人差指と中指がそれを押し開き、もう一方の人差指と中指が餌をやるように、青いオレンジを押し込む。それはギヨームと鳴る。誰もいない午後。冷房のきいたバスルームで、ナオミは両方の瞳を、前に見た時のように真ん中に寄せて、いっぱいに開いた太腿にのめり込みそうにまつげを接近させて、アゲハチョウがピンク色の外腔を開けて、ミルク漬の青いオレンジをぱくついている有様を、ハッカ入りのチューインガムを噛みながら、もう少しで自分の舌を噛みそうになって、眺めているんだ。誰もいない午後。それは小娘にとっては最も危険な時刻だ。何故なら彼女はお臀を丸だしにしたまま中庭に面したテラスに出てくることだって出来るからだ。彼女のお気に入りのカミュとアポリネールとドストエフスキーとプラトンの英訳本を書棚からひっぱり出して来て、テラスの鉄製の椅子に熱くなったお臀を乗せて、オレンジ・ジュースを飲みながら、さてなにから最初に読もうかしら? ってちょっときざっぽく、垣根越しに見える生まれたばかりの赤子のオチンチンを眺めながらつぶやくんだ。アポリネールかしら。日も暮れよ鐘も鳴れ、月日は流れ、わたしは残る。畜生、何故英訳本なんだ。わたしの残っている午後。いっそのことお臀の第九番目の穴にストローをつっこんで、オレンジ・ジュースを飲むがいい。(#B_011、九一~九四ページ)

続くアポリネールの艶詩は元になっている堀口大學訳の文庫版から引く。

二つの真珠の山の間に口をあく

より神秘な第九の戸口 おん身よ

他のどの戸口以上に神秘なおん身よ

語るさえはばかられる妖術の戸口よ

至上の戸口よ

おん身もまた

僕のもの(#B_004)

池田の小説では、全体が追いこみ表記になっており、膣にしまったオレンジの果実が肛門でジュースになる、高いテンションを示すコラージュと化した詩の引用である。

相澤啓三が〈時代の子〉で「「ミルク色のオレンジ」も十六歳の少女が性器の中に押しこんでいるゴルフボール大の青いオレンジのことだと説明されると、ニューヨークあたりでそんな未熟なオレンジを手に入れるのは大変で、なぜちょうどゴルフボール大で緑色のライムではいけないのか気になるし、ミルク色の体液ではこの少女は病気なのかしらと、ともかくいろいろなところでいろいろなことが気になったのである」(#B_013、三六九ページ)と書くとき、童話の道具立てがなぜかくも非現実的なのだといいがかりをつけているようで、なんとなくおかしくなってくる。目に見えるレベルで考えれば「ミルク色の▼オレンジ」とはそもそも形容矛盾でしかないし、仮にミルク色のライムとでもしてみたらその語と色彩によるイメージの衝突の鮮烈さは明らかに濁る。この作への非難はもっと別のところでなされなければならない。すなわちエロティクな童話として成功しているかどうかという点において。

小川国夫は〈[人身御供]としての男性〉でこう書く。「ところで、女性器は〈海〉であるというだけではない。ニューヨークの暗がりを飛ぶ〈あげは蝶〉でもある。男はそれを追いかけ、首尾を達するであろうか。彼は三十五歳、彼女は十二歳〔ママ〕。当然男が犯し、女が犯される関係なのだが、池田の見るところによると、その関係は逆になるらしい。男は犯され、女は犯す。要するにこのセックス・ゲームは女の勝ちといわざるを得ない。したがって、人身御供としての男性は、ここでもその姿を明らかにする。そして、悲劇よりも喜劇が好きな作者は、いわゆる倫理道徳を突き抜けた笑いを、いかにこのシテュエーションに響かせるか」(#B_013、三二七ページ)。

この「いわゆる倫理道徳を突き抜けた笑い」こそ池田が吉岡実のうちに見出した「彼の本質」(〈繁殖する感覚の細胞〉)と同じものではないだろうか。その事実の前では池田満寿夫の版画の題名と吉岡実の〈夏から秋まで〉と池田の〈ミルク色のオレンジ〉との間の類似性やら貸借関係はさして重要なことではあるまい。小説の終幕は冒頭のリフレインだ。

〔……〕誘蛾燈に寄って来た蝶は、燈が消えたら闇の中に消えるだけではないか。

ナオミは裸の全身をさらけ出し、あおむけになったまま眠っていた。無防備に投げ出された腿と脚。その付根に自信ありげに羽を広げきったアゲハチョウ。気のせいかオレンジ・ジュースが光沢をおびた昆虫の割目から少しずつ流れ出ていた。赤く染った光の線がその素晴しい渓谷の眺めを直射している。こうした光景はムンクが描きそうだなと私は思った。

ナオミは眠ったまま動きそうになかったので私は再び立ちあがり、今度は鎧戸をいっぱいに開放した。

その時、巨大な夕陽が私の顳顬〔かみ〕のなかに入って来たのだった。(#B_011、一一五~一一六ページ)

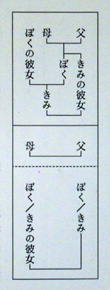

〈ミルク色のオレンジ〉はこのあと数行で終わる。他者のことばに自分のことば以上のリアリティを見出すことは文学の功徳にほかならないし、〈夏から秋まで〉における吉岡のように、他人のペンの下から生まれた作品が自分の作品だと主張することさえありうるだろう。かくして吉岡実と池田満寿夫の関係は次のようになる。

①その方法意識において 自作の画題が一篇の詩に織りこまれたのを見たとき、池田はそこに吉岡の本質を見、それはコラージュ作家でもある小説家・池田が描かなければならない世界となった。

②その登場人物において レインちゃんは童謡から生まれた。それがナオミに影を落としているのは見やすい構図だ。ただし、二度めはパロディとして? たとえば、やたらにオシッコを漏らしてしまう女(の子)の話。池田はこうしたキャラクターを〈テーブルの下の婚礼〉でも、《マンハッタン・ラプソディ》(角川書店、1982)でも《楽園のこちら側》(中央公論社、1984)でも繰りかえし描いている。

③そのテーマにおいて 性的な心象を芯棒としてそこにあらゆる人物や事件を巻きつけてゆく姿勢はふたりの作風を最もよく特徴づけている。池田のモチーフが吉岡の詩篇で増幅され、その結果、本人が改めて自己の世界に直面するという事態が出来したのだ。

《エーゲ海に捧ぐ》の評者のなかには、その文学的才能を認めつつ、あまりに色情的ではないかと嘆いた者がいた。池田満寿夫の小説はその後の《女のいる情景》(日本経済新聞社、1988)に至るまで、ほとんど変わっていない。――池田はこの長篇にあたかも六○年代の象徴であるかのように土方巽を、その名を隠しつつ登場させている。「何故か、舞踏とは舞台で必死になって立っている死体である、と言った前衛芸術家の言葉を思い出した。個人的には知らなかったが、東京で一度だけ彼の舞台を見たことがあった」(#B_016、二八六ページ)。さて、吉岡実は小説集《エーゲ海に捧ぐ》では〈テーブルの下の婚礼〉を好んでいたように記憶するが、どこで読んだのかいくら捜しても出てこない。そういえば〈テーブルの下の婚礼〉は池田満寿夫の《僧侶》のような気がする。

ここで最初にご登場ねがった土方巽と澁澤龍彦の両氏にも集まってもらって、池田満寿夫と吉岡実の作品をめぐるエッセイを締めくくることにしよう。一九七七年、池田満寿夫が〈エ-ゲ海に捧ぐ〉で芥川賞を受けた夏である。小畑祐三郎は〈MASUO IKEDA A HOT & SHORT SUMMER〉で書いている。

●八月一三日(土)

二子王川の岡崎家で、旧友や親しい仲間のパーティ。澁澤龍彦、吉岡実、加藤郁乎、鍵谷幸信、土方巽、吉田ルイ子各氏他、二十数名。夕方から深更に及ぶ。念願のナツメロ、大いに歌う。(#B_013、三九三ページ)

…………………………………………………………………………………………………………

●吉岡実について

●土方巽について

●池田満寿夫について

●澁澤龍彦について

吉岡実・土方巽・池田満寿夫の文章は、刊行時点でそれぞれの全エッセイ集と見ることのできる吉岡実《「死児」という絵〔増補版〕》(筑摩書房、1988)、土方巽《美貌の青空》(筑摩書房、1987)、池田満寿夫《思考する魚》(番町書房、1974)に依り主なものを挙げ、適宜ほかの詩集や単行本未収録の文章も補ったが、網羅的ではない。なお、土方の《美貌の青空》の命名は吉岡による。土方には吉岡の詩集から題を採った公演《静かな家》(1973)がある。池田には土方に与えた版画集《誕生》(1964)や澁澤の肖像(1964)などがあり、吉岡実英訳詩抄《Lilac Garden》(1976)の挿画がある。

●1956年

4月 告白(④・2、《新詩集》〔蜂の会〕4月〔3号〕)

5月 喜劇(④・1、《詩学》〔詩学社〕5月号〔11巻6号〕)

7月 陰謀(未刊詩篇・6、《現代詩》〔緑書房〕7月号〔3巻6号〕)

11月 島(④・3、《新詩集》〔蜂の会〕11月〔4号〕)

12月 仕事(④・4、《今日》〔書肆ユリイカ〕12月〔6号〕)

●1957年

3月 牧歌(④・7、《今日》〔書肆ユリイカ〕3月〔7号〕)

4月 僧侶(④・8、《ユリイカ》〔書肆ユリイカ〕4月号〔2巻4号〕)

5月 ポール・クレーの食卓(⑩・1、《現代詩》〔緑書房〕5月号〔4巻4号〕)

6月 単純(④・9、《今日》〔書肆ユリイカ〕6月〔8号〕)

10月 夏(④・10、《季節》〔二元社〕10月〔11月号・7号〕)

10月 固形(④・11、《現代詩》〔書肆パトリア〕10月号)

●1958年

5月 回復(④・12、《詩学》〔詩学社〕5月号〔13巻6号〕)

6月 苦力(④・13、《現代詩》〔書肆パトリア〕6月号〔5巻6号〕)

7月 聖家族(④・14、《季節》〔二元社〕7月号〔11号〕)

7月 喪服(④・15、《今日》〔書肆ユリイカ〕7月〔9号〕)

7月 死児(④・19、《ユリイカ》〔書肆ユリイカ〕7月号〔3巻7号〕)

11月 伝説(④・5、(詩集《僧侶》書肆ユリイカ、1958年11月20日)

11月 冬の絵(④・6、同前)

11月 美しい旅(④・16、同前)

11月 人質(④・17、同前)

11月 感傷(④・18、同前)

12月 ライラック・ガーデン(⑩・3、《今日》〔書肆ユリイカ〕12月〔10号〕)

●1956

1 洞くつの歌

●1957

2 古代/3 陽気な女たち/4 小さな喜び/5 太陽と女/6 コンポジション/7 荒野の花嫁/8 花嫁/9 さまよう顔

●1960

10 女/11 ビートガール/12 女・動物たち/13 女の肖像/14 女/15 子供/16 色の中の婦人

●1961

17 瞳の中の星/18 退屈な朝/19 月の祭/20 矩形/21 小さな小さな空間/22 女・その他/23 大きな女/24 女王/25 踊子・あるいは蛾/26 正面の赤/27 天使のいのり/28 室内の女/29 神の顔/30 鳥/31 女と風/32 女(1)/33 女(2)/34 女と鳥/35 女(4)/36 ふるえる女/37 坐せる少女/38 二人の女/39 歩む女たち/40 横たわる人と見つめる人/41 草の中

●1962

42 女・五月/43 水曜日の犬の散歩/44 金曜日は雨/45 急ぐ人/46 涙のように/47 草でつくった人形/48 森の祭/49 動物の婚礼/50 花嫁の領地/51 庭を横切る昆虫/52 夢の鳥/53 メタフィジックな風景/54 赤いセーターの女/55 アダムとイブ/56 S字型のヘビ/57 歌姫/58 歩む女たち/59 出来事

●1963

60 戸口へ急ぐ貴婦人たち/61 小さな沼たち/62 ぼくのものお前のもの/63 窓辺のイヴ/64 大きな沼・その他の沼/65 天使の扉/66 生徒の名はイヴ/67 恋人がくる/68 タエコの朝食/69 天使の靴/70 私のユーウツな日/71 飾窓の中/72 自転車に乗った貴婦人たち/73 サイズはサイズ/74 おどろき/75 出を待つ天使

●1964

76 レインちゃん/77 私をみつめる私/78 画家とモデル/79 東京オリンピック/80 それは何ですか/81 氷菓子を食べてはいけない/82 化粧する女/83 星をとる女たち/84 鏡の前の婦人/85 私は何も食べたくない/86 受胎告知/87 素敵なソプラノ/88 花嫁/89 夏(1)/90 夏(2)/91 机の下/92 ボーリングする婦人たち/93 天使シリーズ・子供の天使/94 天使シリーズ・机の天使/95 天使シリーズ・みつめる天使/96 天使シリーズ・天使不在/97 天使シリーズ・ミシンのような翼

●1965

98 黄色い顔/99 恋人たち/100 聖なる手(Ⅰ)/101 聖なる手(Ⅱ)/102 青い衣裳/103 海のスカート/104 私の詩人・私の猫/105 ロマンチックな風景/106 花園にて/107 みつめる天使/108 水/109 楽園に死す/110 鏡の中の青/111 姉妹/112 四つの手/113 虹をのむ女/114 天使のいる風景/115 動物の時間・ママの記憶/116 動物の時間・青い手/117 動物の時間・動物の食事の時間

●1966

118 夏の夢/119 Something 1/120 Spring and Springs/121 遥かなる女

以上一二一点の版画のリストは《ベネチア・ビエンナーレグラン・プリ受賞記念 池田満寿夫銅版画展》(〔刊記なし〕)所収〈出品目録〉に見える番号と題名である(赤字は吉岡実詩篇のスルスとみなされる題名)。後年の《池田満寿夫20年の全貌》(美術出版社、1977年11月3日)所収〈全版画作品[1956‐1977]〉と異なる題名も散見するが、原文のママとした。詩篇の執筆時期(1967年上半期)に照らすと、吉岡がこのほかに《池田満寿夫版画集》(美術出版社、1967年6月1日)所収〈作品図録〉の題名を参照した可能性も捨てきれない。

わたしは詩を書く場合、テーマやその構成・構造をあらかじめ考えない。白紙状態がわたしにとって、最も詩を書くによい場なのだ。――吉岡実(#A_25、八七ページ)

詩篇〈立体〉(⑦・3)の初出は、一九六七年一○月号の《現代詩手帖》特集〈吉岡実の世界〉で、その号には〈青い柱はどこにあるか?〉(⑦・6)も再録されている。詩集において初出から変更されたのは次の二箇所。

囲り→まわり(三四行め)

書棚→書物(四○行め)

今いちばん容易に入手できる本文である《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》(#A_10)では、まだ「囲り」となっており、「めぐり」と読まれるのを嫌った変更だと思われる。詩集《神秘的な時代の詩》(書肆山田、1976)の本文を定稿とみなし、行頭の数字は何行めかを示す。

〔標題〕 立体

〈立体〉という題名はなにを意味しているのか。当然それは絵画に対する彫刻という造形作品で、この語は吉岡実の詩ではほとんど使われたことがなかった。「たがいのたてがみも尾も回転する毛の立体にまで高まって」(〈冬の休暇〉⑤・12)を数えるだけで、その後も「立体的な物は越えられる しかし平面は走れない」(〈『アリス』狩り〉⑧・12)がやや近いくらいだ。高橋睦郎のように「この題名にもそれほど深い意味はない。シュルレアリスムの画家、たとえばルネ・マグリットの画集をめくって、その印象をきわめて自由に書いた詩と思えばいいだろう」(#A_23、五七ページ)と考えるのが普通だが、ここはぜひとも、詩人であり絵筆も執った西脇順三郎の詩論を引きたい。「彫刻。これはあまり詩の方ではよい一般の例がないが。僕の只今の如きところである。僕は彫刻や彫刻の写真をみて、その感じを詩で書きたいと思ふ。しかし絵画の方ではピカソの如きは彫刻的なものの例である。ロダンの彫刻は音楽的であつて、さすがサンボリスト時代のものだと思ふ」(#B_113、五五ページ)。

この文章は一九三四年九月発表で「ピカソの如き」がどの作品を指すのか決めがたいが、そうした個個のことよりも、またいままで再三引用してきた吉岡の〈わたしの作詩法?〉と似ていることよりも、今はその前の「絵画」の項が重要なのだ。「絵画。これも以上と同様な〔絵画で表されてる感覚とsentimentを詩で表現しようする〕ものである。ゴチエなどの如く、ルコント・ド・リイルの如く。imagismやスユルレアリスムなどは絵画的である。今日の詩が眼を尊ぶことはゴルもいつてゐる。これはサンボリストの音楽的なアナロジイに反動したものであつたか」(同前)。

シュルレアリスムが絵画的なのは断るまでもないと考えるところから、逆に吉岡の詩がシュルレアリスムの絵画のように見える理由が導けないか。吉岡実の詩が絵画を、ピカソのような彫刻的なそれを志向しているからだと言えば、人は先刻それは承知だと答えるだろう。「だからわたしたちはピカソの女の顔のように、あらゆるものを同時に見る複眼をもつことが必要だ」(#A_25、八九~九○ページ)という作詩法の言葉が、観る者である私たちと同時に画布の女自身が複眼を持つかのように響くとき、これはシュルレアリスムであろうか。いっそのこと藪睨みと名づけたくなる。

作者の捉えた外部は文章の線的な流れに位置づけられ、外部の刺戟による想像力の発動も同じ流れに、先程とは違った要素として位置づけられる。作者の捉えた内部が同様にしてあり、内的な想像力が同様にしてある。すべてを表現しなければならないと考える作者は、ひとつひとつ片づけてゆくことを欲しない。自身の全的状態と等しい短絡が要求され、そこにリアリティが存在すると考えられる。縦糸と横糸だけの布は頼りないのだ。予想外の角度からの言葉が曲がりくねって織りあげる生地。リアリティを追う詩人の視線は藪睨みにならざるを得ない。

「文章による彫刻や絵画」に詩人が伎癢を感じたのだろうか。ジャックスン・ポロックの〈青い柱〉は空間的になり、池田満寿夫の版画は時間的になり、この時期の吉岡はかつてないほど絵をモチーフ、というよりも詩句が迸る切っ掛けとして多用している。それは吉岡が作品における時間処理に長けてきたのと関係があるだろう。相当な無理をしても布地を織ることのできる靱い視線、藪睨み。それが《神秘的な時代の詩》を特徴づけている。

高橋睦郎は〈鑑賞〉の続きでこう述べている。「なお、この作品に三度出てくる「彼らは紳士だから」という定まった行と、「フロックコートの正装で」→「フロックコートのズボンをぬいで」→「フロックコートの正装のまま」と動く行がイメジの氾濫に歯止めをかけ、一種の統一感を与えている。このフロックコートの紳士をシュルレアリストの画家、あるいは画家に仮託した作者の自画像ととることもできよう。そのとき、彼らは一人から増殖した複数の画家、あるいは複数の作者ということになる」(#A_23、五七~五八ページ)。

最初から詩の主題や方法があるわけではない。詩論がなくても、絵から吸収したり、映画や芝居を観たり、現代の時代からも詩は成立する(#C_005、五二~五三ページ)と入沢康夫に語り、詩を書く場合、最良の一カ月のうち二〇日間は心の一点にとめて遊ぶ、あとの四、五日が半狂いの陣痛期だから、締切の一〇日ほど前から雑誌や本の気を惹くものを読み、原稿用紙に向かってわりあい一気に書く(#A_18、一一六ページ)と大岡信に語るように、吉岡の気を惹いた絵がマグリットだったことは充分ありえる(池田満寿夫がマグリットふうの青空を描いたり、マグリット論を書いたりしたのもこのころだ)。今回の評釈では吉岡実の詩と絵画の関係を考察し、詩篇の特質を明らかにしたい。

01 真夏の午後でも

注射器の午前九時十二分

露台の女の透明な胸奥に

麦藁蜻蛉の眼球の砕粉がちる

虹の輪を廻して鼻毛のふちを

鮑貝かぶつた懶惰な狩猟者達がゆく

氷菓子の断面に太陽が溶け

鶏が甃の上の黄色い精虫をついばむ(〈夏〉①・2全篇)夕光る鏡の上のチョコレートのうすき歯のあと夏はきたりぬ(《魚藍》)

と書いて出発した吉岡は「深い虚脱の夏の正午」(〈卵〉③・7)を経て、「真夏の反現場性の海の輝く」(〈崑崙〉⑦・8)や「夏の午後は入浴す」(〈白狐〉未刊詩篇・15)などの詩句を生む。〈夏から秋まで〉(⑦・2)に続いて夏である。私は〈夏から秋まで〉の次に〈立体〉が書かれたと考えるが、そこにどんな進展が見られるか。〈立体〉掲載誌の編集人であり《「死児」という絵》の担当者・八木忠栄によれば、脱稿は原稿受取予定の八月二六日の直前で――マグリットは八月一五日にブリュッセルの自宅で急死――、〈立体〉掲載誌併載の入沢康夫との対談は八月二三日夕方、新宿で行なわれた。その席で吉岡の言う「今度出る全詩集のあと二篇書いている」(#C_005、五三ページ)は〈青い柱はどこにあるか?〉と〈夏から秋まで〉に違いないだろう。〈夏から秋まで〉は詞書が示すように、池田満寿夫の版画の題名を随所に折りこんだ池田満寿夫讃だった。池田の画面が吉岡の詩句と化すのではなく、画題は詩句と等価に溶けこむのだ。〈立体〉、それは詩句がつくりあげた薄塗りの画布である。池田が版画の題名という一行の詩を書いたように、吉岡は詩という幻想絵画を描く。

散文では、この二詩篇の間で〈日記抄――一九六七〉が、〈立体〉のあとで《瀧口修造の詩的実験》推薦文と〈わたしの作詩法?〉が発表された。〈立体〉の発表誌は二度めの吉岡実特集号だった。原理的というよりも内省的な自作をめぐる思索とシュルレアリスムへの再度の接近が、吉岡のそれまでの自己の体験の記憶から詩篇を生みだすという方法から、土方巽の舞踏や池田満寿夫の版画や幻想画家の視点をモチーフにするものに方向転換させたと断定するのは難しいにしても、〈わたしの作詩法?〉で自らに課してきた禁忌を列挙し、その後それをつぎつぎに侵してゆくことの意味は大きい。詩法以前に語法が変わる。行は短くなり、行数は殖え、記号や符号が多くなる。散文詩型がなくなり、区分のための序数も消える。かつての凝縮された像の形成を担っていた言葉が、あたかもそれより先を追求することが不毛ででもあるかのように拡散しはじめる。吉岡実という固有名詞よりも時代共通の雰囲気が優先し、あるいは芸術と風俗の織りなす裏返しの詩人の密室が出現するのだ。

02 彼らは紳士だから

リフレインの一回めだが、この時点ではむろん「定まった行」(高橋睦郎)だとはわからない。一行めがイツイカナルトキデモと等しいものに変化して、あたかも夏、紳士でいるのが困難なように映る。「彼ら」もほとんど変数の扱いで、「紳士」であると規定されているものの、次の行ではシュルレアリスムの画家になるのかサーカスの芸人になるのかさえ定かではない。「でも」「だから」が詩句の推進力だ。

03 室内を歩き廻らないだろう?

入沢康夫が「『神秘的な時代の詩』では十九篇中十八篇までに、しかも一篇中にいくつもばらまかれてゐるケースを含めて、頻出する」(#A_18、一二九ページ)と指摘した「疑問符・感嘆符」の登場だ。この行を朗読するとき、行末を上げて疑問文であることを示すべきだが、どうも落ちつきが悪い。「でも」→「だから」→「だろう?」と鍵になる句がダ行で始まるのは偶然だとしても、なぜ平叙文ではいけないのか。話者の読み手への同意ととる以外ない。読者は冒頭から観客として立ちあわされることになる。作者は舞台の構造を詩に持ちこむためにここで疑問符や感嘆符を多用しているようだ。

04 フロックコートの正装で

このフロックコートは舞台衣装である。フロックコートと言われてもいまひとつわからないので、辞書を引くと「男子の礼服の一つ。黒ラシャで、上着はダブルで、たけはひざまである。ズボンはしま物」とある。説明の図版とマグリットの〈良いお手本〉(1953)は驚くほど似ているが、ズボンの縞までは判別できない。遠くアパルトマンの屋根あたりに雨滴のように浮かぶ数多くの紳士たちを描いた〈ゴルコンダ〉(1953)は、一九七○年ころロックのLPジャケットで使われた。「わが父は燕尾服のまま横たわる」(〈メデアム・夢見る家族〉⑧・21)

05 立っている

彼らは浮かんでいるのでも、降っているのでもない。三行めを受ける。

06 次のドアをひらいたら

「隣のドア」でないところから、今までひとつひとつのドアを開けてきたうえでの一連の動作であり、したがって今回の行為も特別なものではない、と読める。マグリットの〈意外な返事〉(1933)のドアは、どのような惨劇も見せずにドアであることをやめている。「ガラス戸の向うに/海鼠が存在する」(〈雷雨の姿を見よ〉⑨・14)

07 ネズミの死骸が少しずつなだれこむ

未刊詩篇〈白狐〉は《神秘的な時代の詩》から《サフラン摘み》にかけての時期に書かれた。初出の註記を読もう。「*「現代詩手帖」二十五周年記念号に是非とも作品を寄せよ、との小田久郎氏の要請をこばみがたく、十余年前の自動記述的な草稿に、若干の手を加え、『薬玉』の詩篇と同じ形態をととのえ、ここに発表する。/〔一九八四年〕五月九日」(#C_012、三二ページ)。「十余年前」は一九七○年代初めを指すだろう。このころ吉岡は「暗中模索」(#A_25、二八〇ページ)時代の「試行錯誤」(同前、三三二ページ)を切りあげて、新しい境地を求めていた。ここでは《神秘的な時代の詩》と同じ形態に戻して引用しよう。

白狐いなりの屋根を降りる

われらは無を漂ってはいない

血のかわりに言葉を発する

金屑がとぶ

バンソウコウをすべての

抽象物に貼る

何の目的で人は生きるか

バラ色の水にうかぶネズミの死骸へ問え

喩の叙述を替える

ザクロの外側では

老人から子供までの笑い声

蚊帳を吊った川の洲へ

われらは渡る

穀物を刈るために

もしくは

領巾ふす蛇の魂をしずめに

燈火をかかげた

頭上へ絵画の枠をつくる

鋸に挽かれる十本の杉

死ぬ時に書く十行の詩

足をそろえて冷たい母

白狐

それは呼ばれた

ムシロのざらざらした世界へ

思った思おうとした

あまさかさまの日々

将棋盤の上で

美しい相のやまとは昏れよ

のどかに

蜂をリンネルで

包む学者を見たことがある

われら人生派は今も

自然を通して

意味をつくる

商人は好きな葛湯をすすり

夏の午後は入浴す

見えるさわれる

開かれる事物はどこへ

こんかい

コン・クワイ

われらの奏でる嬉遊曲

姉妹を水門の上に立たせる

「あまさかさま」は天逆様で、理非の逆さまなこと。《神秘的な時代の詩》の「喩の叙述を替える」と《薬玉》にそのまま連続するかもしれないということ。〈白狐〉は《ムーンドロップ》期の拾遺詩篇に相当するが、確かにここには《神秘的な時代の詩》の「自動記述的」な部分と《薬玉》《ムーンドロップ》の「神話」や「民間伝承」と《金枝篇》的イメージの混淆(#A_25、三○五ページ)が見られ、全体の印象は必ずしも鮮明とは言えない。だが、最後の二行などさすがに見事なものであり「のどかに/蜂をリンネルで/包む学者を見たことがある」も《ムーンドロップ》を思わせる。

08 にちがいない今日の在り方

吉岡はきょうを「今日」と書くが、ここはこんにちだろう。前行とこの行ほどのはげしい句跨がりはかつてなかったような気がする。それに匹敵する例を求めるならば、〈自転車の上の猫〉(⑧・15)に如くはない。「旧式な一台の自転車/その拷問具のような乗物の上で/大股をひらく猫がいる/としたら/それはあらゆる少年が眠る前にもつ想像力の世界だ」

09 別のドアを出て行く

六行めを受ける。視点の主が入ってきたドアをAとすると正面にCがあり、これが「次のドア」だ。Cは状況を規定するためにだけ登場し、実際に開かれることはない。左右のどちらかの「別のドア」つまりBを出てゆくことになる。残るDはドアではなく、後出の出窓だろう。私たちは〈立体〉の舞台をマグリットの描くヨーロッパの個人邸の室内だとしてきたが、高度成長期の日本の結婚式の披露宴会場だと考えれば、シュルレアリスム絵画から、初出時の併載詩篇〈青い柱はどこにあるか?〉の泥絵の世界に一変する。彼らはフロックコートを着ることでかろうじて意識下の欲望を抑えこんでいる、僧服が無意識を鎧う衣服であるように――と書くと〈僧侶〉(④・8)の変奏として捉える視点が出すぎるが、現代の僧侶はもしかすると彼らだ。

10 ふとった蝶

鳥や魚が吉岡偏愛の生物であるように、蝶もまた夥しく舞っている。華麗に生まれかわった人? 「貴婦人の蝶マスクせる尻の上で」(〈悪趣味な冬の旅〉⑧・6)ならそうかもしれないが、「ふとった蝶」とは蛾のことではないか。あるいは次の行を形容する同格の名詞。〈恋する絵〉の続く行「ひろがると同時につぼまる網」を見るまでもなく、蝶と網の組み合わせは極めて自然だ。

11 ひげのはえた紳士が

「須」ひげ。あごひげ。「髯」ひげ。ほおひげ。ほおのひげ。「髭」ひげ。くちひげ。口の上のひげ。「鬚」ひげ。あごひげ。動物のくちひげ。ひげ状のもの。

「ふとった蝶」としての「ひげのはえた紳士」ではなく「……蝶/ひげ……」のつながりを重視すると、蝶からの連想でここのひげは鬚となる。ところで紳士たちはいったい何人いるのだろう。「四人の僧侶/〔……〕/手のながい一人がフォークを配る」(〈僧侶〉④・8)

12 蓄音機の把手をぐるぐる廻すんだ

〈立体〉発表と同じ年、近年になるまでひとりのときに鼻歌さえ歌ったことがないという吉行淳之介は書いた。「しかし、おどろくべきことに、幼稚園へ入る前の私は、なかなかの童謡の歌い手であったそうだ。自分には記憶にないが、当時病気で寝ていた母親を見舞に行き、つきそいの女性が私をチクオンキと見立てて、私の横腹あたりに手を当てて、ギリギリねじを巻く素振りなどしてみせると(当時は電蓄などは普及しておらず、手まきのゼンマイ蓄音器であった)、たちまち私が、/いまは山中いまは浜/いまは鉄橋(以下不明)/とか、/汽笛一声新橋を/はやわが汽車は(以下不明)/とか、大声で歌い出したというのであるから、おどろく。とても自分のこととはおもえない」(#B_163、八三~八四ページ)。

あれだけ自己の趣味を開陳した吉岡実に音楽をめぐる一篇の随想さえないところを見ると、歌が得意だとは考えにくい。人は隠れた才能を匿しおおせるものではないし、ある対談で自分は音痴だとも言っている。幼稚園児の吉行は他人の見立てを幸いに、蓄音器という自動人形に化した。ねじを巻くエネルギーから得た童謡歌手の地位は、自意識が芽生えて以降、急速に失われる。歌うということは声帯の制御というすぐれて精神的(美的・批評的)な身体行為であるがゆえに、あるひとびとにとって快感であるのと同等、あるいはそれ以上の苦痛を与える。ぜんまいをねじまく音こそ、羞恥という自意識の水位がしだいに下がってゆくバロメーターである。他者の前に自己の美的・批評的な意識の原形のごときものが現われる、その瞬間。

13 暑い夏を暑くするために