�@

�@

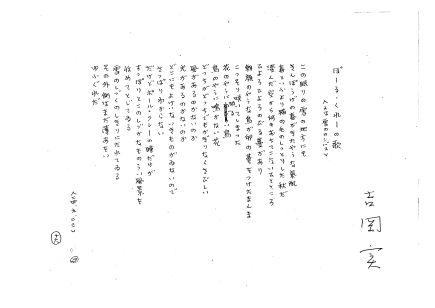

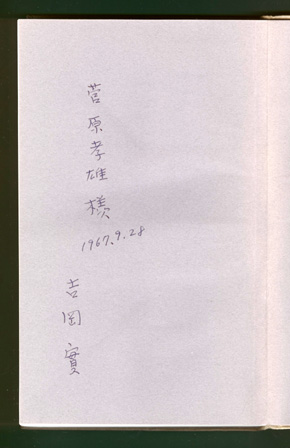

�g�����̎�ցk���сq�i���̒��Q�r�̐������e�l�i���j�Ɠ���ւ�����Ɍf�������z�O�̕Ҏ҂̏��ցi�E�j

�ŏI�X�V�� 2021�N9��30��

�@

�@

�g�����̎�ցk���сq�i���̒��Q�r�̐������e�l�i���j�Ɠ���ւ�����Ɍf�������z�O�̕Ҏ҂̏��ցi�E�j

�q�k�g�������M�l�N���r�̓W����y#15�z�`�y#16�z�i2021�N9��30���j

�s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�q�킽���̋g�����r�y����5�z�\�\����Y����̊��i2021�N9��30���j

�g�������ɂ����锭�z�@���邢�́u�����_���h���v�Ƃ��ẴX�^���`�b�`�q�����r�i2021�N9��30���j

�q�k�g�������M�l�N���r�̓W����y#17�z�`�y#22�z�i2021�N8��31���k2021�N9��30���NjL�l�j

�s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�q�킽���̋g�����r�y����4�z�\�\�]�X���F����̊��i2021�N8��31���j

�q�k�g�������M�l�N���r�̓W����y#23�z�`�y#25�z�i2021�N7��31���j

�s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�q�킽���̋g�����r�y����3�z�\�\����N�v����̊��i2021�N7��31���j

�q�k�g�������M�l�N���r�̓W����y#26�z�`�y#29�z�i2021�N6��30���j

�s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�q�킽���̋g�����r�y����2�z�\�\�ѓ��k�ꂳ��̊��i2021�N6��30���j

�q�k�g�������M�l�N���r�̓W����y#00�z�q�ڎ��r�i2021�N5��31���j

�s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�q�킽���̋g�����r�y����1�z�\�\�������Y����̊��i2021�N5��31���j

�W�����W���E�T���h�̓c�������s�J�t�̂ނ�t�̂����i2021�N5��31���j

�g�������̎��^�\�\�U�����^�i2021�N4��30���j

�V���Z�{�{�V�����S�W�Ɓq��͓S���̖�r�̂����i2021�N4��30���j

�̌�肠�邢���F�V���F�s�ς̂���Ԃ���t�i2021�N4��30���j

�k��h�p���\�ߑ㕶�w�ꡁl�̂����i2021�N3��31���j

���\�Ƃ��Ă̘_�����邢�́q�ϋ{�̐l�E�}��b�r�Z���i2021�N3��31���j

�S�i�����̓y���F�]�i2021�N2��28���j

�k�ߑ��ƔN���W���l�̂����i2021�N2��28���j

�������Ƃ͒N�i2021�N2��28���k2021�N3��31���NjL�l�j

�s�y���F��t�{���Z�فi���j�i2021�N1��31���j

�q���ш�Y���I�ԋg������3���r�i2021�N1��31���j

�g�����Ƒ剪�����\�\���삠�邢�͈��p���߂������i2020�N12��31���j

�������M��W�s���A�t�̂����i2020�N11��30���j

�g�����Ƒ��c�q���q�i2020�N10��31���j

�g�����Ɠ��x�ےj�i2020�N9��30���j

�g������i�̊O������i2020�N9��30���j

�g�����ƕB�c俕��i2020�N8��31���j

�o�q�������s�����܁t�̂����i2020�N7��31���j

�g�����Ɖ�������\�\�ӂ���̓��L�𒆐S���i2020�N6��30���j

���W�s�m���t�����i2020�N6��30���j

���Ƃ����Ɍ���W�J�~�ꂳ���i2020�N5��31���k2020�N6��30���`2021�N9��30���NjL�l�j

��a�����̍�i�\�\�g�����Ɖf��i3�j�i2020�N4��30���j

�g�����Ǝ��㏬���i2020�N3��31���j

�s���܂�͂����L�t�ɓo�ꂷ��f��\�\�g�����Ɖf��i2�j�i2020�N2��29���j

�g�����ƍ]�ː에���i2020�N1��31���j

�g�����Ƌg��O�i2019�N12��31���j

�g�����Ɓs�J���C�`�t�i2019�N11��30���j

�g�����ƃN�����g���邢�́u���Ƃ��Ă̖��v�i2019�N10��31���j

�g�����ƐX�Ƃ̐l�l�i2019�N9��30���j

�g�����Ɛi1�j�\�\�i���X�A���a�F���X�i2019�N8��31���k2020�N10��31���NjL�l�j

�����̏W�s崉ԁt�̂����i2019�N7��31���k2021�N5��31���NjL�l�j

���A���̂Ȃ������p�̞x�k�����N�父�l�i2019�N6��30���j

�q���̖����ց\�\���㎍�蒟��60�N�r�W�̂����i2019�N6��30���j

�g�����Ɠ���N�v�i2019�N5��31���k2019�N6��30���NjL�l�j

�g�����S���сk���o�`�l�i2019�N4��30���j

���l���̉�q�g���������͂�Łr�̂����i2019�N3��31���j

�s��ʁt�����p�J�[�h���邢�͓y��ꐳ�̂����i2019�N2��28���j

�g�����Ɠc���~��������͑�ꏑ�[�̎��W�i2019�N1��31���j

�g�c���j�̏ё��i2018�N12��31���j

�ϊw�̋g�����_�i2018�N11��30���j

�g�����ƕ��w���i2018�N10��31���k2019�N2��28���NjL�l�j

�g�����ƒ������O�i2018�N9��30���j

�q�g�������y���`��Ɩ��E��i�������r�̎����i2018�N8��31���j

�q���e�j�i�O�m�[�����j�r�Ɓs�ӓ��̒��̐��E�t�i2018�N7��31���j

�g�����̎����i2018�N6��30���j

�����낵�ɂ��p���q���q�r�̂����i2018�N5��31���j

�g�����Ƙa�c�F�b���邢���F�V���F�̎U���i2018�N4��30���j

�g�����ƃw���}���E�Z���G���g�i2018�N3��31���j

�g�����Ǝl�J�V�����i2018�N2��28���j

�F�숟��ǂƎ��c���j�̎���W���邢�́s��ʁt���߂����l�@�i2018�N1��31���j

�q�}�сr�Ɓs���}�сt���邢�́s�����̎}�t�i2017�N12��31���j

�g�����������і{���Z���i2017�N11��30���j

�g�����ƕa�C���邢�͋g�����̕a�C�i2017�N10��31���j

�g�����Ƌ��q�����i2017�N9��30���j

�q�~�̋x�Ɂr�Ɩї����F�̔n�̊G�i2017�N8��31���j

�g�����ƎO���R�I�v�i2017�N7��31���j

�s���㎍�蒟�t�n�����̂����i2017�N6��30���k2019�N3��31���NjL�l�j

�g�����ƍϏB���i2017�N5��31���j

�g�����ƃs�J�\�i2017�N4��30���j

�g�����ƃP�����i2017�N3��31���j

�s���㎍�厖�T�t�̐l�������q�g�����r�̍��̂����i2017�N2��28���j

�g�����̈��p���i3�j�\�\�y���F��^�i2017�N1��31���j

�s�g�����S���ѕW������k������4�Łl�t���쐬�����i2017�N1��31���j

�g�����̈��p���i2�j�\�\�剪�M�s���q�V�S�t�i2016�N12��31���j

�g�����̈��p���i1�j�\�\�����r�Y�q�ӏ܁r�i2016�N11��30���j

���c�唪������Â��i2016�N10��31���k2019�N8��31���NjL�l�j

���сq�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r���o�����L�i2016�N10��31���j

�H���K�l�q�X�仂Ƌg�����r�̗]�����i2016�N9��30���j

�s�y���F��t�́q40 �u�Â��ȉƁv�r�̍\���ɂ����i2016�N8��31���j

�g�����ɂƂ��Ă̕x�V�ԉ��j�i2016�N7��31���j

�g�����Ɛ����O�S�i2016�N6��30���j

�g�����ƐΓc�g���i2016�N5��31���j

�o�l�̍���i2016�N4��30���j

�s�w�����v�l�Ƒ����B�t���邢�́s�o���J���E�N���[�Q�t�̂����i2016�N3��31���k2021�N5��31������l�j

�g�������L�̎����ɂ����i2016�N2��29���j

�i�c�k�߂̏���Ƌg�����i2016�N1��31���j

�s���܂�͂����L�t�̂��߂��i2015�N12��31���j

�g�����́q�A���X���сr���邢�́s�A���X���W�t�i2015�N11��30���k2020�N9��30���NjL�l�k2021�N8��31���NjL�l�j

�g�����̃t�����X���i2015�N10��31���j

�u���s�������v�ɂ����i2015�N9��30���j

�u�˂͂�v�Ɓu��v���邢�́q�ߔ��r�]���i2015�N8��31���j

�g�����Ɖ��n�F�l�Y�i2015�N7��31���j

�P�c�����s���e�̐X�\�\�}�����[�̑��� 1940-2014�t�̂����i2015�N6��30���k2016�N10��31���NjL�l�k2018�N4��30���NjL�l�j

�g�����ƃ}�O���b�g�i2015�N5��31���j

�g�����Ɩ؉��[���i2015�N4��30���k2021�N2��28���摜�lj��l�j

�t�����E�I�u���C�G���i���V������j�s��O�̌x���t�̂����i2015�N3��31���j

�g�����ƕ��i���F�i2015�N2��28���k2017�N3��31���NjL�l�j

���сq�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�]���i2014�N12��31���k2016�N10��31���NjL�l�j

�g�����Ƙh���ɒj�i2014�N11��30���j

�g�����������i2014�N10��31���k2015�N3��31���NjL�l�k2020�N4��30���NjL�l�j

�g�����Ǝʐ^�i2014�N9��30���j

�g�������ɂ�����G���i2014�N8��31���j

�g�����Ɨ������i2014�N7��31���k2014�N8��3���NjL�l�j

�g�����Ɛ^�甎�i2014�N6��30���j

���蕐�u�E�R�{�P�s���ӔC�ďC�s�C�܂�����{���{�S�W 57 �g�����t�ڎ����i2014�N5��31���j

�s�����t�Ƌ��Ս��i2014�N4��30���k2014�N8��31���NjL�l�j

�g�����Ɣѓ��k���i2014�N3��31���j

�g�����Ɖ�������i2014�N2��28���k2020�N5��31���NjL�l�j

�q�g�����̑�����i�r�̌����i2014�N1��31���j

�q���̖ʉe�r�Əo���̋L�O�ʐ^�i2013�N12��31���j

�g�����ƍ����t�v�i2013�N11��30���j

�g�����ƐԔ����q�i2013�N10��31���j

�g�����Ɖ��䗲���邢�͐��c�����̑����i2013�N9��30���j

�s���l�Ƃ��Ă̋g�����t�́q�͂������r�i2013�N8��31���j

�s�V���W�t���邢�͑�X���s�̂����i2013�N7��31���j

�g�����̑ѕ��i2013�N6��30���k2013�N8��31���NjL�l�j

�g�����Ɠc�������i2013�N5��31���j

�g�����ƃW�C�h�i2013�N4��30���j

�q���̕a�C�r�Ɓq�^�R�r�i2013�N3��31���j

�O���q�Y��W�s�g�̏�t�\����̂����i2013�N2��28���j

�g�����Ɩx�C�Y�i2013�N1��31���j

�s�i�c�k����\�\�q�莆�r�Ɓq���r�Ɉ˂�t��҂���i2012�N12��31���j

�s�g�����S���ѕW������k������3�Łl�t���쐬�����i2012�N11��30���k2017�N1��31���NjL�l�j

�g�������̕ϑJ���邢�͎��ꂩ��̒E�p�i2012�N10��31���j

�ۑ��Y�ƕ��i�̃T�t�����̃X�P�b�`�i2012�N9��30���k2015�N12��31���NjL�E2016�N12��31���C���l�l�j

�g�����Ǝc��m���邢�͎��I����Ƃ͂Ȃɂ��i2012�N8��31���j

�g�����ƍ��������i2012�N7��31���j

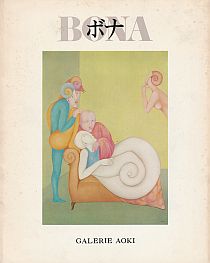

�{�A��̏W�s�R���ȁt�ƒ��J��f����W�s�C�ԁt�̂����i2012�N6��30���j

�g�����Ɖ��������i2012�N5��31���j

1919�N���܂�̋g�����i2012�N4��30���j

�g�����̋ߑ�o��I�i2012�N3��31���j

�s�}�����[ �}���ژ^ 1951�N6���t���邢�͕S�����o�̂����i2012�N2��29���k2021�N7��31���NjL�l�j

�u�g�������v�Ɩk�쑽��q���W�s���t�̂����i2012�N1��31���k2019�N12��31���NjL�l�j

�g�������W�{���Z�قɂ����i2011�N12��31���k2019�N4��15���NjL�l�j

�g�������̏W�s�����G�߁t�{���Z���i2011�N11��30���k2019�N4��15���NjL�l�j

�g�������W�s�t�́t�{���Z���i2011�N10��31���k2019�N4��15���NjL�l�j

��˔����Y�s��������̗��ꂩ��t�̂����i2011�N9��30���k2014�N1��31���NjL�l�j

�q�g�������w�فr���l�����i2011�N8��31���k2013�N5��31���NjL�l�k2016�N10��31���NjL�l�j

�g�������W�s���t�{���Z���i2011�N7��31���k2019�N4��15���NjL�l�j

�g�������ɓo�ꂷ��A���i2011�N6��30���j

�약��Y��ȁqDashu no sho, for voice and alto saxophone�i2003�j�r�̂����i2011�N5��31���j

�g�������W�s���[���h���b�v�t�{���Z���i2011�N4��30���k2019�N4��15���NjL�l�j

�g�����Ƌg���M�q�i2011�N3��31���j

�g�������W�s��ʁt�{���Z���i2011�N2��28���k2019�N1��31���NjL�l�k2019�N4��15���NjL�l�j

�g�����̖������сq�G�̂Ȃ��̏��r���i2011�N1��31���j

�g�������W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�{���Z���i2010�N12��31���k2019�N4��15���NjL�l�j

�g�����q���܂�͂����L�r�{���Z���i2010�N11��30���j

�}�������s鍎q�ꝱ�t�̂����i2010�N10��31���j

�g�����ƃt�����V�X�E�x�[�R���i2010�N9��30���j

�s�k�C���̌���`���t�̂����i2010�N8��31���j

�g�����ƒ������i2010�N7��31���j

�g�������W�s�Ẳ��t�{���Z���i2010�N6��30���k2019�N4��15���NjL�l�j

�����{���������s�g�����g�[�L���O�t�i2010�N5��31���j

�g�����Ƒ���C���i3�j�i2010�N4��30���j

�g�����Ƒ���C���i2�j�i2010�N3��31���j

�g�����Ƒ���C���i1�j�i2010�N2��28���j

�g�������W�s�T�t�����E�݁t�{���Z���i2010�N1��31���k2019�N1��31���NjL�l�k2019�N4��15���NjL�l�j

�g�����̖����s���т��i2009�N12��31���j

�g�������W�s�Â��ȉƁt�{���Z���i2009�N11��30���k2016�N10��31���C���l�k2019�N4��15���NjL�l�j

�g�����Ɓs���㎍�蒟�t�i2009�N10��31���j

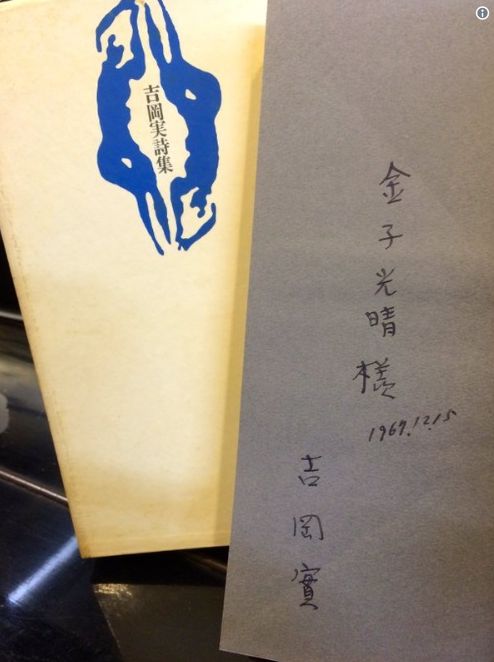

�g�����q�k���M�l�N���r�̂����i2009�N9��30���k2009�N10��31���NjL�l�j

���c���Y�́q�g�����_�r�Ɓq�͎ʁr�̏��o�i2009�N8��31���k2016�N10��31���NjL�l�j

�P�b�Z���́s����t�Ǝ��сq�����r�i2009�N7��31���j

�g�����̏W�s�����t�{���Z���i2009�N6��30���j

���сq�▋�r�Ɣ~�؉p���̓��ʼn��i2009�N5��31���j

��|�Εv�W�Ǝ��сq�NJ|�r�i2009�N4��30���j

�g�������W�s�a���`�t�{���Z���i2009�N3��31���k2019�N4��15���NjL�l�j

�g�����ƕЎR���i2009�N2��28���j

�g�����ƃ����P�i2009�N1��31���j

�q�킽���̍쎍�@�H�r�Z���i2008�N12��31���j

�g�������W�s�m���t�{���Z���i2008�N11��30���k2019�N4��15���NjL�l�j

�R���g�̂����i2008�N10��31���k2009�N3��31���NjL�l�k2018�N12��31���NjL�l�j

�g�����̏��i2008�N9��30���j

������{�����W�听�Łs�m���t�{���̂����i2008�N8��31���j

�g�����Ɩ{���E�����\�\�q�g�����r������i2008�N7��31���j

�g�����Ƃ��`�t�i2008�N6��30���j

�g�����Ɠy���F�i2008�N5��31���k2008�N7��31���NjL�l�j

�g�����ҏW�̒J���Z�Y�����i2008�N4��30���j

�g�c���j�̑�����i�i2008�N3��31���k2010�N8��31���NjL�l�j

�g�����ƃG�Y���E�p�E���h�i2008�N2��29���j

�g�����ƎO�D�L��Y�i2008�N1��31���j

�g�����Ɖf��i1�j�i2007�N12��31���j

�g�����Ɛ��e���O�Y�i2007�N11��30���j

���z�q�w�ɑr���r�̂����i2007�N10��31���j

�g�����̈������i2007�N9��30���j

�g�����Ɓs�A���r�A���i�C�g�t�i2007�N8��31���k2013�N6��30���NjL�l�j

�����V�A���E�N�[�g�[�Ɠ�т̋g�������i2007�N7��31���k2011�N6��30���NjL�l�k2016�N10��31���NjL�l�j

�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�̖{���Z���i2007�N6��30���j

�g�������F�V���F�i2007�N5��31���k2019�N12��31���NjL�l�k2020�N7��31���NjL�l�j

�g�����Ƌg�c���j�i2007�N4��30���j

���сq���L�r�̎����e�i2007�N3��31���j

�g�����̃X�N���b�v�u�b�N�i2�j�i2007�N3��31���j

�g�����̃X�N���b�v�u�b�N�i1�j�i2007�N2��28���j

�s������Ƃ̐l�X�t�̂����i2007�N1��31���k2014�N9��30���NjL�l�j

��������܈��A�i2006�N12��31���j

�g�����̏��ȁi4�j�\�\�s�g�������W�t�̂����i2006�N11��30���j

�����g�������Ɩk�����q�E���삿���i2006�N10��31���k2010�N11��30���NjL�l�j

�g�����ƃT�~���G���E�x�P�b�g�i2006�N9��30���j

�g�������̒��̖��O�i2006�N8��31���j

���̖��O�i2006�N7��31���j

�g�����̒Z���i2006�N6��30���j

�g�����ƍ��삿���i2006�N5��31���j

�g�����ƕx�V�ԉ��j�i2006�N4��30���j

�g�����́u�u���v�Ɣo��I�]�i2006�N3��31���j

�g�����́q���`�r�i2006�N2��28���j

�g�����U���̍��@�i2006�N1��31���j

�g�����Ɖ��y�i2005�N12��31���k2006�N3��31���NjL�l�j

�g�����̏��ȁi3�j�i2005�N11��30���j

�g�����̏��ȁi2�j�i2005�N10��31���k2020�N12��31���NjL�l�j

�g�����q�˒�ɂār�Z���i2005�N9��30���k2006�N4��30���NjL�l�j

�g�����̏��ȁi1�j�i2005�N8��31���j

�g�����ƃW�F�C���Y�E�W���C�X�i2005�N7��31���j

���сq�����r�̐�����i2005�N6��30���j

�g�����Ƃ̒k�b�i2�j�i2005�N5��31���j

�g�����Ƃ̒k�b�i1�j�i2005�N4��30���j

�g�����ƃI�N�^�r�I�E�p�X�i2005�N3��31���j

�g�����̎��e�q���w�r�i2005�N2��28���k2005�N5��31���NjL�l�j

�s�y���F��t�Ɖו��́q�ljԗ]���r�i2005�N1��31���j

�X��������i1�j�i2004�N12��31���j

���X�r������Ȃ̋g�����̉̋��i2004�N11��30���j

�g�������̒�������i2004�N10��31���j

�g�����ƃi�{�R�t�i2004�N9��30���k2017�N9��30���NjL�l�k2021�N5��31���NjL�l�j

�g�����̎����o�����i1�j�i2004�N8��31���k2007�N4��30���NjL�l�j

�|���m�����s�A���X�̐l���w�Z�t�i2004�N7��31���j

�g�����̖����s���O�т��i2004�N6��30���k2004�N9��30���NjL�l�j

�g���������̋H�Q���i2004�N5��31���j

�u�g�����v����u�g�����v���i2004�N4��30���k2008�N1��31���NjL�l�j

�g�����̔o���i2004�N4��30���k2005�N2��28���NjL�l�k2017�N12��31���NjL�l�j

�g�����Ƒ���l�Y�i2004�N3��31���j

�g���������ȁk1989�N11��5���t�l�i2004�N2��29���j

���낾����W�s���씼���t�̂����i2004�N1��31���j

�����ÒÁs�v��ヷ���X笕M�t�i2003�N12��31���k2004�N7��31���NjL�l�j

�k�����H���I�̏W�s�Ԋ~�t�i2003�N11��30���j

�s�����܁t�ҏW�ҁE�g�����i2003�N10��31���j

�C���^�[�l�b�g��́u�g�����v�i2003�N9��30���k2003�N10��31���NjL�l�j

�g�����Ɓs���}�сt�i2003�N8��31���j

�g�������W�s���t�e�{�i2003�N7��31���k2010�N6��30���NjL�l�k2011�N7��31���NjL�l�j

2003�N�Łq�g�����r��T�����@�i2003�N6��30���j

�q���l�̔����ё��r�i2003�N5��31���j

�g���ܑI�l�ψ��E�g�����i2003�N5��31���j

�q���̐�F�A�g�����r�i����p�ꂳ��A2003�N4��22���j

�q���̕a�C�r�̃X���X�i2003�N4��15���k2012�N3��31���NjL�l�j

�q�g��i���Ɏ~��r�{���̂����i2003�N3��31���j

�g�����̘b�����i2003�N2��28���j

�g�����̌����i2003�N2��28���k2006�N9��30���NjL�l�j

�g�����{�̑ѕ��̕ϑJ�i2003�N1��31���k2004�N9��30���NjL�l�j

��ƃN�[�g�Ǝ��q�͎ʁr�̏��o�i2002�N12��31���k2016�N10��31���NjL�l�j

�g�����̔N���i2002�N11��12���k2012�N8��31���NjL�l�k2021�N5��31���NjL�l�j

�i�ʃy�[�W�f�ڂ����Y�L���ɂƂԁj

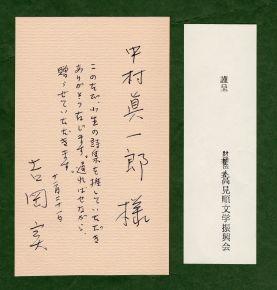

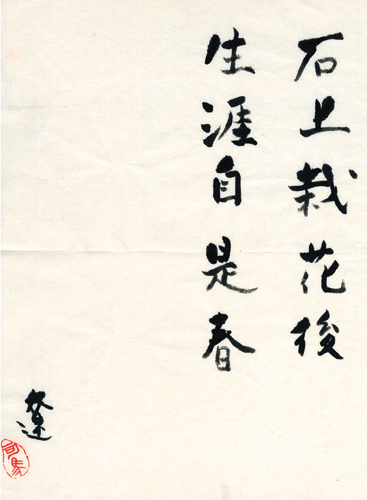

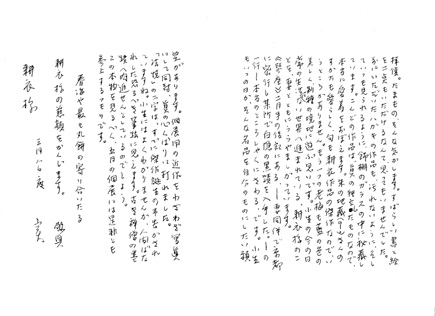

2018�N12��31���A���t�I�N�I�Ɂq�g�����@�t���Q�ʁ@�e�y���V�s�@���l���̉�@���a�R�W�N�S���r���o�i���ꂽ�B���i�����ɂ́u���l���̉�ւ̍��k��o�ȏ����̌��E�ۑ���ԗǍD�ł��B�v�Ƃ������B���D�̊J�n���N��������������A��͂蓯������o�i���ꂽ�g�����̍����N�父���Ȃ̓��D�ɂ��܂��Ă��������������āA���D���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���܍l����ƁA�����Ǝ��X�Ƀt�H���[���ׂ��ł������Ɖ���܂��B�Ƃ���ŁA�ȂɂɌ��炸�R���N�V�����M�������Ă���ƁA�s�̂̃u�c�̃R���v���[�g�A����̂���̃R���v���[�g�i���ꂪ�Ȃ��Ȃ��ɓ���j�A�Ōオ��_���̂̏N�W�A�Ɛ[���肵�Ă����킯�����A�����̏ꍇ�͎s�̖{�A����{�A1�_���{�̃������[���A���҂̐����e��F���E�Z���A���Ȃ���L�Ƃ����������ɁA�n�[�h���͂ǂ�ǂ��Ȃ��Ă����B���͂��܂��Ɏ��̏W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�j����ɓ���Ă��Ȃ��n��ȃR���N�^�[�ɉ߂��Ȃ����A�u�c�Ƀt�F�e�B�b�V���ɂ��������́A���m�̏��ɐڂ������Ƃ����C�����̕����������Ƃ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������A�s�����G�߁t�Ƌg�����̓��L�������l�i�Ŏ�ɓ���Ƃ������Ԃɗ������������Ȃ�A���킸���L��I�ԁi�s�����G�߁t�́A�K�^�ɂ��g���Ƒ��̎��{�\�\�Ƃ����Ă��������݂Ȃǂ͈�Ȃ��\�\�����炭�苖�ɒu�����Ƃ��ł����Ƃ�����������邪�j�B�Ђ邪�����āq�g�����@�t���Q�ʁ@�e�y���V�s�@���l���̉�@���a�R�W�N�S���r�̏��I���l�������Ȃ�A����͑�ꋉ�̂��̂������B�x�܂��Ȃ���A����������������ƌ������Ă݂����B�͂��߂Ƀ��t�I�N�I�Ɍf����ꂽ���i�ʐ^�����悤�B

�q�g�����@�t���Q�ʁ@�e�y���V�s�@���l���̉�@���a�R�W�N�S���r�k�o�T�F���t�I�N�I�l

���ʂ�����Ȃ������A��U��̂��߉摜���ڂ₯�Ă��āA���ʂ̔��ǂ͍�����ɂ߂�B�Ȋw�{���������̎����āA�摜��͂��������炢���B���͂œǂ݂���������A���̂悤�ɂȂ�B

�k�c�c�l

�����������Ǝv���܂��B

�܌��\����̘Z������܂łɎQ���

���ł��ˁB�q���̐܂܂ŁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h��

�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c

�k�c�c�l

�������͂މ�ɂ��Ă��������āA���肪��

�������܂��B�����͗��_�I�ɋؓ���

���b���ł��Ȃ�����ł��B������]��

�Đ\��܂���B�܌��\����ɊF�l

�Ƃ����̂����̂��݂ɂ��Ă���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h��

�n�K�L�̕\�m�I���e�n�ʁi���t�I�N�I�f�ڂ̎ʐ^�͌f���Ȃ����j�Ɍ����鈶���͋��l���̉��\�̒|�����O�Y�ŁA���M�l�͏Z����Ж���������ꂽ�}�����[�̎Зp�n�K�L�Ɂu�g�����v�Ǝ菑������Ă���B�܂��Ɂu���l���̉�ւ̍��k��ɏo�Ȃ����������v���e�Ȃ̂����A���l���̉�̂��Ƃ͂��̃n�K�L�ŏ��߂Ēm�����B����A��������}���ق̏������錎�������s���l���t�i���l���̉�j�̓����̃o�b�N�i���o�[���{�������B�c�O�Ȃ���A�g�����̊�e���g�����o�Ȃ������k��̋L�����ڂ��Ă��Ȃ������B�����ɁA���l���̉��Â����q�u�t�������Ă̌������r�̈ē��������āA���̗l�q���킩�����B

�@

�@

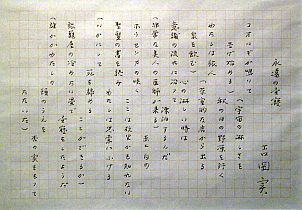

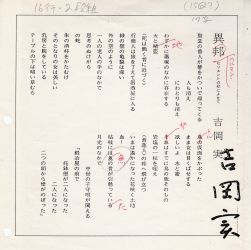

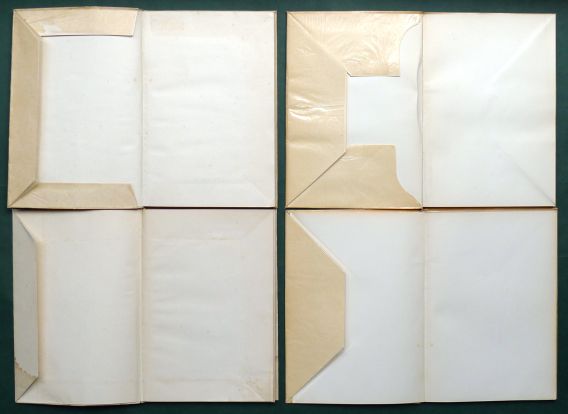

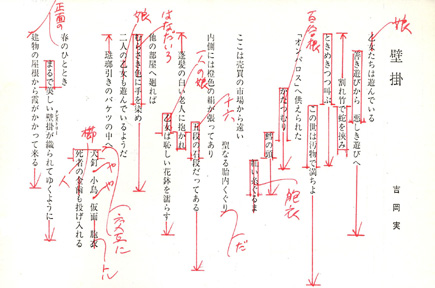

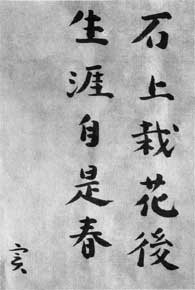

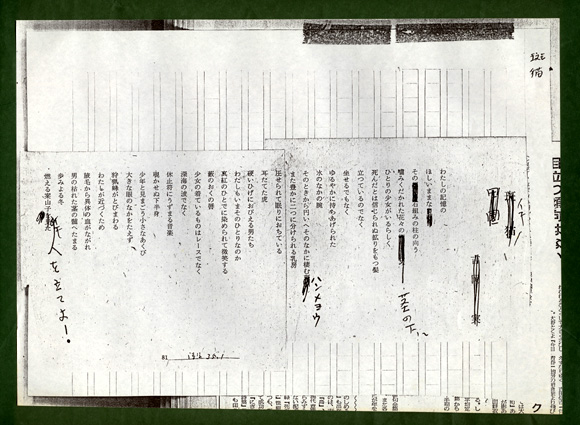

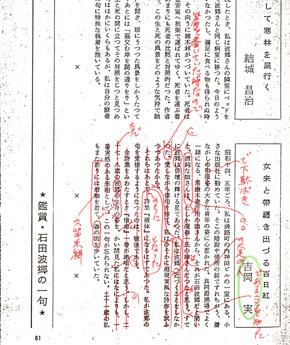

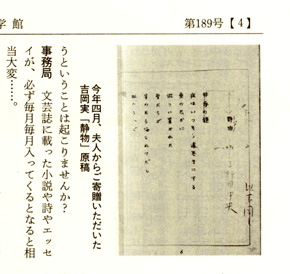

�s���l���t��25���i���l���̉�A1963�N8��10���j�́q�u�t�������Ă̌������r�̈ē��Ɖ��t�̃y�[�W�i���j�Ɠ��E��26���i���A1963�N9��14���j�̌������̈ē��i�E�j�k����������m�N���R�s�[�l

����}���ُ����́s���l���t��1�`107���i1959�N11���`1971�N8���j�ŁA3����11���������B��25���̌������̈ē��Ɂu�f�k���S�`�l�v��u9�|�v�Ə������̂́A�����̕ҏW�����s�l�̒|�����O�Y���̐l�ł͂Ȃ����낤���i�ق��ɂ��A������Ƃ���ɏ������݂��ʂ�������A�G���̐���Ɏg�������̂Ǝv�����j�B���ڂ������̑�26���̕������N�����Ă݂悤�B�Ȃ��A9��10�͑�25�����������B

���l���̉�

�u�t�������Ă̌������

(�ǂȂ������C�y�ɂ��o������)

�������y�j���ߍ@�T�������@�@�@��� ���s���Ȉ�t���

9�@�ߑ㎍�ƌ��㎍�@�،��F��

10�@�O�Z�N���d�̖��_�@���c�O�Y

11�@���Ɖf��@������s

12�@���̒��̊�@����l�Y

13�@���̘N�ǂɂ��ā@�߁k�������l��

14�@�^�S�[���̈������ƒ�R���@��]���Y

15�@�R���钹�ɂ��ā@������

16�@���㎍�����@���R�ꐶ

17�@�������l���͂�Ł@�V��a�]�@���R�o���q

18�@���l�u����@���q�����@�⍲����Y

19�@�{���ɂ��ā@�R�{���Y

20�@���������Y�̂��Ɓ@����S��

21�@�O�l�̎����@�_�ی����Y

22�@���㎍�̖����@���J�엳��

23�@�A�����J�̌��㎍�ƃ��g���}�K�W���ɂ��ā@�z�K�D

24�@�g���������͂�Ł@�g����

25�@��c�G�����͂�Ł@��c�G

26�@��㎍�̈ꎋ�_�@�x�쐳��

27�@�i�㌎�j�@�ɓ��M�g

28�@�i�\���j�@���e���O�Y�@����\�O�Y�@�c������i�\��j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���h��)

�q�u�t�������Ă̌������r�̍u�t�Ɖ���͔��������킯�����A����̓��e�͂قƂ�ǎ��ʂɎc����Ă��Ȃ��B�g�����̉�ȑO�ł́A��21���i1963�N4��13���j�̒��J�엳���q���㎍�̖����r�i�����A��`��O�y�[�W�j����O���i���j�B�{�e�́u�i�����j�v�ŁA�����ɂ́u�{���͎O��������s���Ȉ�t��قɂ�����^������搶�̋��Čf�ڂ������܂����B�v�Ƃ���B��24��́q�g���������͂�Łr�́A�v���ɁA���J��̍u�����f�ڂ�����21�������{�Ƃ��ēY���ċg���ɍu�t�����˗������Ƃ���A�����́u���_�I�ɋؓ��̗��b���ł��Ȃ��v�Ɠ�����ł��ꂽ���߁A����Ȃ�t���[�g�[�N���邢�͎��^�����������k�ŁA�Ƃ������Ƃɗ����������̂ł͂Ȃ����B����Ƃ��A���N�̂s�u�ԑg�s���Ă����Ƃ��I�t�̃g�[�N�R�[�i�[�q�e���t�H���V���b�L���O�r�̂悤�ɁA�u�t�����Ɏ��̍u�t���w���������͐��E���Ă������̂��낤���B�z�K�D�Ƌg�����̐ړ_�́u�L�v���炢�����v�����Ȃ����A�g�����Ɗ�c�G�́A�̂��ɒ�������������̂́A�O�N1962�N�ɋg������c�̎��W�s���]�̐푈�t�i�v���Ёj�����Ă��邭�炢������A�����́s�k�t�̋����l�Ƃ��ĉ��������������͂����B�܂��A���J�엳���܂ł́s����t�Ȃ���̍u�t�w�������ł��Ȃ��B���Ȃ݂ɁA�������̉��ƂȂ������s���Ȉ�t��ق�2019�N���݂̏��ݒn�́A�_�ސ쌧���s���捻�q2-10-10�ŁA���w��������k����5���̏����Ƃ����B

�Ƃ���ŁA���l���̉�̍u�t�߂�1963�N�Ƃ́A�g���ɂƂ��Ăǂ�ȔN�������̂��B�g���͂��̔N4����44�B1���Ɂq�n�E�t�̊G�r�i�E�E5�j�A2���Ɂq����r�i�E�E3�j�����������ƁA��i�͔��N���8���Ɂq�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�i�E�E4�j�����邾�����B����A�V�V�ޓ�Y�Ƃ́q�V�t�Βk�r�i1���j�⍂���d�M�����Ƃ́q����o��]�_�ܑI�l���k��r�i2���j�A����S�������Ƃ́q��13����{���㎍�l��g���ܑI�l�ψ����k��r�i7���j�ɏo�Ȃ��Ă���A�M�������[������Ƃ͂����A���l���̉�̌������Œ��邱�Ƃ͉����ł͂Ȃ������Ǝv�����B����ɂ��Ă��A����m�e�[�}�n���w�肳��Ęb���Ƃ����̂͋g���̖{�̂Ƃ͂������A���ǁq�g���������͂�Łr�Ƃ����A�قƂ�ǁq�薢��r�̂悤�Ȃ��Ƃɗ������������B���̂Ƃ��ɁA���H���R�Ǝ��g�̎��_�����Ȃ��������Ƃ������ڂƂȂ����̂��낤�i���l���̉�̌������ł́q�ǂ̂悤�ɂ��Ď����������r�Ƃ������肪�����ꂽ�ɈႢ�Ȃ��\�\�Ƃ��������A���̎����A�g�����ɐq�˂������Ƃ�����Ƃ���A����ɐs����j�B���ꂪ�A4�N��Ɂs���̖{�t�i�}�����[�A1967�j�̊��Łq���̋Z�@�r�����ꂽ�ۂɁA�q�킽���̍쎍�@�H�r�����������錴���͂ƂȂ����A�ƌ���̂͂������������B

���āA���̈ꌏ���g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�́u���Z�O�N�i���a�O�\���N�j �l�\�l�v�ɕt��������Ƃ���A

�w���e���O�Y�S���W�x��}�����[���犧�s�������Ő��e���O�Y�̒m����B

�܌��\����[���A���s���Ȉ�t��قł́u���l���̉�v�i��\�E�|�����O�Y�j�̌���̌������ōu�t�߂�B����́u�g���������͂�Łv�B

�Ƃł��Ȃ낤���B���̌�A�s���㎍�蒟�t��s�����C�J�t�Ȃǂ̎��̎G�����k�g�������W�l��g�ނ��тɁA�l�ƍ�i�ɂ��ċg�����Ƌg���ɋ߂������l�Ƃ̑Βk����悵�������ɂ́A���̌��J���k��������ƌ���ׂ����낤�B�g�����������������J�̏�Ŏ��g�̎���������̂́i������ɈႢ�Ȃ��ƍl���邪�j�A���̒m�邩���肱�̂Ƃ��������B���쎍�̘N�ǂ������J�̏�ł������Ƃ͂Ȃ������̂�����A���̌�̋g�����u���ɗނ��邠����˗������ݑ������̂���������ʂ��̂�����B

�@�����u���Ƃ����̘N�ǂ̉�Ȃǂ́A�ǂ����D���ł͂Ȃ��B�����玄�͒d��Řb���������Ƃ��A���̘N�ǂ��������Ƃ��Ȃ��B����͎��̂���߂Čl�I�ȍl���ɂ����Ȃ��B���̂悤�ȉ�������̐l�B�ɗL���ɂ͂��炭���Ƃ����邾�낤�Ǝv���B������w�ɂ́A���̐e�����F�l�������l���̋��t�Ƃ��āA���X���d�ɗ����Ă���B�ނ�����͂��āu������w���l��v�̊w���̗L�u�ŁA��̉���Â����Ƃ��Ă���B���s�����萬�����邱�Ƃ��A�]�܂����B�i�q���ՂɊār�A�s������w���l���Ñ�P�Ձt�q���ƘN�ǂ̗[�ׁr�A1984�N6��24���A�܃y�[�W�j

���@�g�����u�t��5��11���̑�24����ȍ~�ł́A�x�쐳���q��㎍�̈ꎋ�_�r���s���l���t��25���i���l���̉�A1963�N8��10���A��Z�`��l�y�[�W�j�Ɍf�ڂ���Ă���B���J�엳���i3��9���̑�22��j�Ɩx��i7��13���̑�26��j�̂ӂ�����O�I�Ɍf�ڂɂ��������o�܂́A�����́s���l���t�̎��ʂ���͓ǂ݂Ƃ�Ȃ��B

�g�����͐��z�q�������܁r�i���o�́s�V���t1985�N11�����j�����̂悤�Ɏn�߂Ă���B

��ʁ\�\���낢��̍����E����ꂽ�܂ɁA�Ҋ���䈂̑��Ԃ�����A�ܐF�̎������炷�A���̖������B���ꂪ�{���̖�ʂ̂������炵���̂ł����A���݂ł́A�i������J�X�j���ȂǂɎg���Ă��܂��B�u���C�v�Ɓu���C�v���Ƃ����߂��A���قȂ�u�ʁv�����̂������u���`�̐��E�v���A���W�w��ʁx�Ȃ̂ł��B�@���̂悤�ȕ��͂��A���͏����p�̃J�[�h�Ɉ�����āA�o��������̎��W�ɓY���A�e�����l�����ɑ������B���N�̔ӏH�̂��Ƃł���B

�@�\�\���Ƃ��܁A�����܁A���炽�܁A������������ȌÌ�̂Ђт����A���͍D�����B�����ɗގ����āA���܂��u���́v�̃C���[�W�����u�������܁v�����ɁA��т̎����������B���̎����łɁA�V�������W�̑薼�͌����������R�ł������B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���܃y�[�W�j

���́u�����p�̃J�[�h�v��2018�N11��24���A�q���l�g�������M�T�C���r�̃^�C�g���Ń��t�I�N�I�ɏo�i���ꂽ�B�o�i�҂͐��{�́udaichan412�v�A��Ԃ́u��⏝�≘�ꂠ��v�A���D�J�n���̉��i��200�~�A���i�����Ɂu���O�e���̂������\�͂��ߏ�������g��������̃T�C���B���ʂ͐V���{�̈ē��ł��傤���H�^�͂�����菭���傫�ȃT�C�Y�ł��B�^�o�N�̂��߂₯�͂���܂��B���Ȃ蒃�F�ɏĂ��Ă��܂��B�^�m�[�N���[���A�m�[���^�[���ł��肢���܂��B�v�Ƃ���B���D�̌��ʂ́A�Ƃ����ƁA���t�I�N�I�ł͂��̂Ƃ��땉���Ă��肢���̂����A���蔼�ŊJ�n���i��10�{�̒l��t���āA�����ɗ��D���邱�Ƃ��ł����B

�@

�@

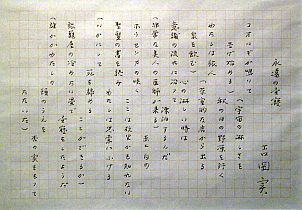

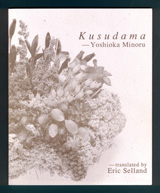

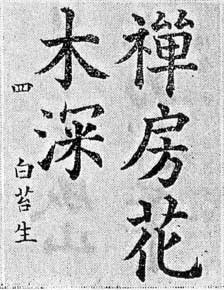

�s��ʁt�����p�J�[�h�i�\�ʁj�́k����l�����i���j�Ɠ��i���ʁj�̕��́i�E�j�k�o�T�F���t�I�N�I�l

�s��ʁt�����p�J�[�h�i���ʁj�̋g���ɂ�鎍�W���s�̈ē������N�����Ă݂悤�B���i���́A��f�̐��z�q�������܁r�ł͏������ύX����Ă���B

�@�H���[�܂��ė��܂����B�O���W�w�Ẳ��x���o���Ă���A�������̂Ŏl�N�̍Ό�������܂����B���̊ԁA��̎U���Ǝ����������ɂ����܂���B�ꐡ���т����C�����܂��B���āA�قڎO�N�Ԃ̎d���̏\��т����߂��A�V���W�w��ʁx���㈲�������܂����B

�@�\�\���낢��̍����E����ꂽ�܂ɁA�Ҋ���䈂̑��Ԃ�����A�ܐF�̎������炷�A���̖������\�\�B���ꂪ�{���́u��ʁv�̂������炵���̂ł����A���݂ł́A�i������J�X�j���ȂǂɎg���Ă��܂��B�u���C�v�Ɓu���C�v���Ƃ����߂��A���قȂ�u�ʁv�����̂������u���`�̐��E�v���A���W�w��ʁx�Ȃ̂ł��B

�@��؈ꖯ�E���j���ӂ��肪�J�������܂��ɁA�v���ǂ���̂��̂��Ă���܂����B

���t�I�N�I�̎ʐ^�łׂ͍������܂œǂ݂Ƃ�Ȃ����A����������ƁA�Ð��^�ۉ�^�������n�́i�u�o�N�̂��߂₯�͂���܂��B���Ȃ蒃�F�ɏĂ��Ă��܂��B�v�ł͂Ȃ��j�A�n�K�L�����t�Ȏ�G��̗p���i�V�n161�~���E111mm�j�ɒ��F�̃C���N�ō��������ň�����ŁA�\�ʂ̈����̏���ĂԒ��̃J�b�g�͂����܂ł��Ȃ����W�s��ʁt�̂���ł���i�J�b�g�̐��@�́A�g�����̓\���ӂ̂���Ɠ����j�B�g���̕��̂͊��S�ɏ��ȕ��ŁA��������܂łɓǂ��̂̂Ȃ��ł́A�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�i�}�����[�A1987�N9��30���j�̌��{���ɓ��������q���������r�Ƃ�����̏��ȁi������j���߂��B

�@�������̌h�������y���F�������Ă���A�����N���]���o���Ă��܂��܂����B�F�l�ɂ́A���ꂼ��̑z���ŁA�̐l��Ǖ炳��Ă��邱�Ƃł��傤�B���āA��N�̉āA�o�ŎЂ̂����߂ŁA�y���F�ɏA�Ắu�{�v���������ƂɂȂ�܂����B�������A���́u��̓V�ˁv���\�S�ɑ����邱�Ƃ́A����Ȃ��Ƃł��B�����ŁA���͎����́u���L�v�𒆐S�ɐ����A���ӂ̗F�l�A�m�Ȋe�ʂ̏،��������āA�w�y���F��x���܂Ƃ߂܂����B

�@���̖{�ɂ́A�F�l�̕��͂��A���f�ł�����߂Ēf�ГI�Ɂu���p�v�����Ē����Ă���܂��B�{���Ȃ�A�ȉ����̂���V�Ƃ͑����܂��B�������A���ԓI�Ȃ��ƁA�܂����q���@������A���̂悤�Ȃ��Ƃɐ����Ă��܂��܂����B�����A�����e�̂قǂ����肢�\���グ�܂��B����͓y���F�Ǝ��Ƃ̓�\�N�̌𗬂��琶�܂ꂽ�A�����₩�ȁu�{�v�ł��B�����Ɉ�����点�Ē����܂��B�L��������܂����B

�@�@��㔪���N�㌎��\����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���@���@�@

�u��㔪���N�㌎��\�����v�Ƃ����̂́A���{��ɑ��錩�{�̂ł����������A�܂��ɂ��̓��̓��t�ł��낤�B�g�����ƕ��ԁs�y���F��t�̒��ҁi�����j�Ƃ�������l�l�ɂ́A�ꍏ�������{��͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�����B

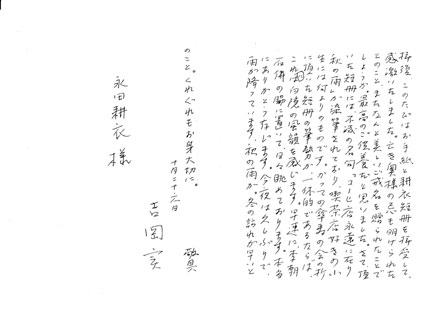

�����g�����犧�s���ɂ����������������s���܂�͂����L�t�i����R�c�A1990�j�����ł���B���̂Ƃ��́A�Z����̏���Ⳃɑ����}�[�J�[�Łu��@�@�@�g�����v�Ƃ������B�{�̐��藧���Ȃǂ͓����́q���Ƃ����r�ɐs������Ă��邩��A���A�����s�v���������Ƃ�����B�����A�g���͂��łɕa���ɂ����āA�V���Ɏ��M�ł��Ȃ������̂ł͂���܂����B�s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�j���s�Ẳ��t�i���A1979�j�ɂ͈���������A���͂Ȃ��悤�����A���ƍl������̂́s���[���h���b�v�t�i����R�c�A1988�j���炢�����A�͂����Ă�����̂��Ȃ����̂��A���������Ȃ��B�\�\�ƁA���e�������Ă��ās���{�̌Ö{���t�Ō�������ƁA��pⳂɏ����̂���s���[���h���b�v�t���o�i����Ă���ł͂Ȃ����B�b�̓W�J���炷��A�������肵�Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B���������w���̐\�����݂����ĕԐM��҂��Ă���ƁA�Ȃ�Ǝ�Ⴂ�Ŕ����̏������݂��ł��Ă��炸�A�ɐ�ɂ��A�u�����L�����Z���v�ƂȂ��Ă��܂����B���Ȃ݂ɔ�����\16,200�������B�c�O�B

�g�������y��ꐳ�Ɉ��Ă��s��ʁt�����p�J�[�h�Ɠ����ɋ��܂�Ă����V���̐蔲��

�Ƃ���ŁA���t�I�N�I�̏o�i�ҁA���{�́udaichan412�v���N���͋g�����̂��Ƃ����N�����ׂĂ���Ό��������킯�Łi�������j�A���̏o�i�Ƃ͕ʂɁs���{�̌Ö{���t�Ō������������p�J�[�h�t���́s��ʁt�𓌋��E�؏��X����w�������Ƃ���A���ꂪ�y��ꐳ���̈�{�������B�y��͋g���̐�y�i�̒}�����[�̕ҏW�҂Łi�s���{�̌Ö{���t�ɂ͎u�꒼�Ƃ�O�H���Y����y��Ɉ��Ă����M���Ȃ��o�i����Ă��邩��A�����ł͂Ȃ���������Ȃ��j�A�{�T�C�g�ł̓y��ꐳ�ւ̌��y���܂Ƃ߂�A

1950�N�㔼�A�S�����o�̉��Łs������{���{�S�W�t�i�����͉��n�F�l�Y�j�̕ҏW��S���A�̂��ɕҏW�����ƂȂ����B

�s��t�S�W�k�S7���l�t�i1953�`56�j��a�c�F�b�s��t�̓��L�t�i1956�j��S���i������2�_�Ƃ��g���j�B

�s�����܁t�i1969�N5���n���j�̏���ҏW�҂ŁA1�N8�����Ԋ��s�̂��ƁA�ҏW���g���Ƀo�g���^�b�`�����B

�ƂȂ�B�}�����[�Ɍ��炸�A�ҏW�҂͌�����ނ��ƒS���Ҏ���̕��M�ƂƂ̌𗬂���z�����肷����̂����A�y��ɂ͂����������삪�Ȃ��A�n��ɂ������߂Ă��Ȃ��悤���B����āA�g�����Ɋւ��镶�͂��c���Ă��Ȃ��B�����A�����؏��X����w��������{�ɂ́A�g�����s��ʁt�œ����L�O����܂���܂����ƕ�V���̐蔲�������܂��Ă����B���̐蔲�����y��ꐳ�̎�ɂȂ�Ƃ����m�͂Ȃ����̂́A���͂������Ǝv���B�y��͂�������W�ɋ���ŁA���Ă̓����̊������сA�L�O�Ƃ����̂��낤�B�����@�����A�V���̐蔲���̕��ʂ��N�����Ă������i���ʂ̗��O�Ɂu'84�E10�E30�v�Ɖ��M�Ŏ菑�����ꂽ�A15�s�̃x�^�L���ł���j�B1984�N10���́A�����E�����E�ǔ��E���{�o�ς̊e���̏k���łׂĂ݂����A���Y�L���͌������炸�A�f�ڎ��͖��ځB���Ȃ݂ɁA10��30���̋��s�V���ɂ͓��l�̋L�������������A�k�C���ƒ����̗����ɂ͂Ȃ������B

�@���\���u�����L�O����܁v�i����Ў�Áj�́A�g�������̎��W�w��ʁx�i����R�c���j�ƁA�����Ǝ��̐��E�������Ȃ������œW�J���Ă���e�n�M�`���́u�����̋Ɛсv�Ɍ��܂����B���܊e��\�ܖ��~�B

�@�����͏\�ꌎ�\����ߌ�Z������A�����E�V�h�̒��������z�[���ŊJ�����u����t�F�X�e�B���@���q�������Ղ�r�v�̐ȏ�ŁB�Ȃ��A�ߑ㎍�̇��������蓡���Ɍh����\���āA����܂̖��̂Ɂu�����L�O�v���������Ƃ����B

�g�����́A�s�T�t�����E�݁t�̍����������̂��Ƃ͐��z�ɏڂ��������Ă��邪�A�s��ʁt�̓����L�O���������

�@���N�̏H�A���\���u�����L�O����܁v���A���͎��W�w��ʁx�ŁA�e�n�M�`�́u����̋Ɛсv�ňꏏ�Ɏ�܂����B����ƂƂ��Ă͏��߂Ă̂��Ƃł���B���́u���ܗ��R�v�̂��Ƃ��I�m�ɁA�e�n�M�`�̑��ꗝ�O�𑨂��Ă���B�\�\��҂Ɠǎ҂̂������Ɉʒu���Ȃ���A�����ŔZ���Ȉ��̋��Ƃ��āA��i�̉���ł��Ȃ��O�I�ȑ���ł��Ȃ�����Ǝ��̐��E������߂ď����Ȃ������Ō������X�ɓW�J���Ă���\�\�ƁB�Ə����������ŁA�ǂ̂悤�Ȑl�l�����ɗ�Ȃ����̂��͂킩��Ȃ��B

�@�V�h�̒��������z�[���ł̎����̓���A���͋e�n�M�`�Ɍ������B�u���ِ݂͕オ���ƕ����Ă���B���͈��A�����œ����邩��A���̂Ԃ������Ă����v�B�ނ͎��M�ɂ݂��āA�����Ă��ꂽ�B�e�n�M�`�͒d��ŁA�c�X�ƌ��͂��߂�B����͐l���_�I�ŁA�����̒��O���[���ɖ����ł������������B�������b�͂������A�����ɂ���āA���܂��܂Ƃ߂��Ȃ��悤�������B�ׂ̐Ȃł͂�͂炵�Ȃ���A�D���e�n�M�`�̊���A���͒��߂Ă����̂��B�i�q�e�n�M�`�̂��Ɓr�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�l���y�[�W�j

�@�u����܁v�̎��^���̓�̐ȂŁA���������������S�������݊��A���̎����������ƈ����āA�u�܂����Ă���Ă��肪�Ƃ��v�ƌ������B����Łw��ʁx���j�����ꂽ�̂��B���ꂩ��ܔN�̍Ό�������Ă���B�i�q�S���f�́\�\�u�g�������v�ق��r�A�s���㎍�ǖ{�@����S�����鑒���t�A�v���ЁA1989�N3��1���A���y�[�W�j

�@�ܔN�O�̂��ƁA���W�w��ʁx�̗�����^���̓��A���Ȃ��͏j���̌��t���q�ׂɁA�������Ă���܂����ˁB��ŕ����A���@���Ò��̕a�@���o���āA����ꂽ�Ƃ̂��ƁB�i�q�u�P�l�v���������Ȃ��ցr�A�s���㎍�蒟�t1989�N3�����q�k���J�K�M�l�����r�A��l�Z�y�[�W�j

�y���F���F�V���F���͂��ߊ����̒m�F�ɒǓ�����Ǔ����A�����������1990�N5���ɟf�����g�����ɂƂ��āA�s��ʁt�̓����L�O�����܂͍Ō�̐���̕����p�ӂ����`�ɂȂ����B�s��ʁt��ꂽ�y��ꐳ���A1984�N11��19���̎��^���ɂ͏o�Ȃ����̂��낤���B

�\�\�����܂ŏ����Ă��āA2019�N1�����߁A���t�I�N�I�ɋg���������N��Ɉ��Ă��n�K�L���o�i����Ă��邱�Ƃ�m�����i�o�i���̃^�C�g���́u�g���� �����M���M �^�M �t���������N�� �������[�O�i�[�w�j�[�x�����Q���̎w�x���w��ʁx �����܁��w�m���xH������l�v�B�n�K�L�̐����Ɂu���C�X�E�L�������A�T�~���G���E�x�P�b�g�A�V�F�C�N�X�s�A�Ȃǂ̌����Œm���A�p�����CBE�M�͂���͂����A�����N��̋����i���\�^���㎍�̂ЂƂ̓��B�_�Ƃ����w�m���x�Ȃǂ̍�i�ŁA���ō��̎��l�̈�l�ɐ�������A�g�����B�^����̂��i�́A�g�����́A���M�t���ł��B�^�����N��ֈ��Ă�ꂽ���̂ŁA�����́w�j�[�x�����Q���̎w�x�̊���̂��j���ƁA�����́w��ʁx������܂���܂������Ƃ����������́v�Ƃ���j�B�����ɗ��D�ł����̂����̃n�K�L�B

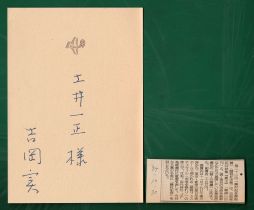

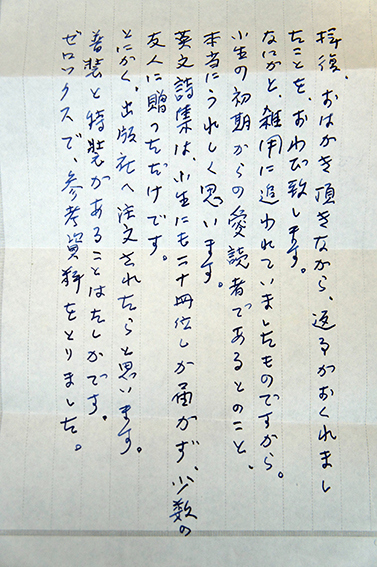

![�g�����������N��E�N�Ɉ��Ă��n�K�L�i1984�N9��25���t�A1984�N9��26���k18�]24�l�ڍ��Ǐ���j](image/kusudama_ymshoka_takahashi_1.jpg)

�g�����������N��E�N�Ɉ��Ă��n�K�L�i1984�N9��25���t�A1984�N9��26���k18�]24�l�ڍ��Ǐ���j

�g�����������N��E�N�Ɉ��Ă��n�K�L�i1984�N9��25���t�A1984�N9��26���k18�]24�l�ڍ��Ǐ���j�̕��ʂ��N�����Ă������B

����ƏH����̓����Â��悤�ɂȂ�܂����B

���[�O�i�[�́w�j�[�x�����Q���̎w�x�̊�����A

���j���\�グ�܂��B��������Ƃ̔���

����������Ƃ̔��킵�������I

�ȂƊ������ӂ������Ă���Ƃ���ł��B

���āA�����₩�Ȃ���B�킪�w��ʁx

������܂��܂����B���\�́A�\����

�{����ɂȂ�Ǝv���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�㌎��\�ܓ��@�@��

�����I�������L���Ă����B�s�j�[�x�����Q���̎w�t�͍�F���q�����g�E���[�O�i�[�A�G�F�A�[�T�[�E���b�J���̑S4���{���V���ق���o�Ă���B��҂́A��1���q���C���̉����r�i1983�N4��10���j�����R�C�i���������A���N5���Ɏ��R���}���������߁A�㑱��3���������N��E�����N�v�Ȃ����Ă���B���Ȃ킿�A

�@��2���q�����L���[���r�i1984�N1��20���j

�@��3���q�W�[�N�t���[�g�r�i1984�N4��20���j

�@��4���q�_�X�̉����r�i1984�N9��10���j

�g���̗��̒��O�ɍ������������̂��A��4���q�_�X�̉����r�����������̂��A�i��1�����܂ށj�S���������̂��A�͂�����킩��Ȃ��B���ł̑�1�������3���܂ł́A�W���P�b�g�̑��Ɂq�����͂ƈ��̍s�����Ђ߂��^���̎w���߂��鑑���ɂ��Ċ��\�I�ȉp�Y����\�\���R�C�i�r���A�����đ�4���̃W���P�b�g�̑��ɁA�q�����ꂽ�w���߂��鐒���ȉp�Y�̔ߌ��\�\���̉~�̍\���ɂ��ā\�\�����N��r���f����ꂽ�i�E���{���X�I�j�B�g���f��ɂ́s���C���̉����\�\�j�[�x�����O�̎w�t�i1999�N4��25���j�������N��E�������i��4���̍����N��ɂ�����ɂ́u������͂邩�ɗ��킷�郏�O�l���A���ł��鑧�q�E���v�Ə�����Ă����j�̋���ŁA�����V���ق���o�Ă���B�����́kThe Originals of Great Operas and Ballets�l�V���[�Y�̈���ŁA���V���[�Y�ɂ͍N��E�N��q�����L���[���r�A�N��E����q�W�[�N�t���[�g�r�A�������q�_�X�̉����r���܂܂��B����ł悤�₭�u��������Ƃ̔��킵��������Ƃ̔��킵�������v�����������킯���B�Ȃ������N��́A�\��́s�j�[�x�����Q���̎w�t�͎��R����p�����܂łŁA�������́s�j�[�x�����O�̎w�t���Ƒ�4���Ŏw�E���Ă���B

�k�NjL�l

�s����t�̃X�|�[�N�X�}���Ƃ������ׂ����Ñ��Y�́q���l�����̃t�F�X�e�B���@���r�i���{�o�ϐV���A1984�N11��25���j���s��ʁt�̗�������ɐG��Ă���̂ŁA�֘A����ӏ��������B

�@�k�c�c�l���ɍ��N���A�g�������̎��W�u��ʁv�ƂƂ��ɁA�e�n�M�`���̑����̋Ɛт���܂��Ă���B�k�c�c�l

�@��܂�������l�ɂ��ẮA���J�K�M���ƌÈ�R�g���ɘb�����Ă�������B���J���́A�����ɂ����̐l�炵���X�i�b�v�E�V���b�g����˂��悤�Ȍ�肭����ʂ��āA�g�����̐l�ƍ�i�������₩�ɕ����т����点�Ă������A�È䎁�́A�È䎁�̍�i���������������Ă���e�n���Ƃ̂����������Ȃ���A��ƂƑ����ƂƂ̓�ƕs�����͂���I�ȊW���A�È䎁�̏������E���v�킹��悤�ȈÂ��܂Ȃ����ŕ`���o���Ă��ꂽ�B���̂��Ƃ̎�҂̈��A���A���������Ƃ��ɂ��肪���Ȓʂ肢����̂��̂ł͂Ȃ��A���ꂼ��̌����ނ��o���̂������Ō����Ă��āA���́A�����ȂǂƂ����U���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�ӂ����ȑΘb���ɗ��������Ă���悤�Ȏv���������B�i�����A��l�ʁj

���Â̓`����A���J�ɂ��g���́u�l�ƍ�i�v�͂Ȃ�Ƃ��Ă��������������i���ꗿ������ł��Q���ł����Ƃ�������A�������ł͂Ȃ����j�B�����ō���}���ُ����̓����̃o�b�N�i���o�[���J���Ă݂�ƁA�s����t��315���i1985�N1�����j�Ɉ��Ấq���l�����̃t�F�X�e�B���@���r���f�ڎ��̋��ē]�ڂ���Ă�����̂́A�s��ʁt�̗����܂Ɋւ���L���́A���J�̂��̂��܂߂āA��������Ȃ������B���J�K�M�͂ق��̏��ł��g���́s��ʁt�ɂ��ď����Ă��Ȃ��悤�ŁA�c�O���ɁB����ɁA��313���i1984�N11�����j�̕\�S�Ɂq��\�������t�F�X�e�B�o���w�������Ղ�x�r�̍��m�L�����o�Ă���B���̃v���O�������ʔ����̂ŁA�������ďЉ�悤�B

���Ƃ������a59�N11��19���i���j�ߌ�5��30���J��E6���J���@���Ƃ������V�h�����E���������z�[���@�����ꗿ���P�T�O�O�~

�q��T���r

�@�`�@����呾���c�c�c�c�c�c���{���g

�@�a�@��22���L�O����ܑ��掮

�@�@�@�@�I�l�o�߁c�c�c�c�c�c���Ñ��Y

�@�@�@�@�ܑ���c�c�c�c�c�c�c����S��

�@�@�@�@�g�����ɂ��āc�c�c���J�K�M

�@�@�@�@�e�n�M�`�ɂ��āc�c�È�R�g

�@�@�@�@��҈��A�c�c�c�c�c�g����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e�n�M�`

�@�@�@�@�ԑ�����

�@�b�@�P��E2���ԃX�s�[�`�@�k�c�c�l�i�������������j

�@�@�\�\�\�\�\�x�e�@10���\�\�\�\�\

�q��U���r

�@�`�@���쎍�N�ǁq���́r�@�i��R�{���Y

�@�@�@�@����ꟁE�F�����p���E�a��F��E�@���߁E�O�D�L��Y

�@�a�@������w�����ǂ��֍s���x�@�쁁���J�엳��

�@�@�@�@�k�c�c�l

�@�b�@�t�B�i�[��

�@�@�@�@����̑升��

�@�@�@�@�g���u�����݁v�i��c�c�c�������S�R�s�E�������X��

�q��V���r�@���e���i�ߌ�9�����j

�@�@�@�@�����ѓX�u����v�i�V�h�����n�����E�X�o���r�����X�X�a�Q�E���������r���n���ׁE���l��~�E�ǂȂ������C�y�ɂǂ����j

�@�@�i��c�c���q�E�E�ԍⒷ�`�E���{���E�@���߁E�ԓc�p�O

�@�@�i�s�c�c�{���E�������

�@�@����c�c���Ñ��Y�E�V���y�q�E�������q�E�҈䋪�E�R�{���Y

�v���O���������邾���ŁA���l�������C�x���g�ɏn�B���Ă��邱�Ƃ��悭������B�ȗ������l�����܂߂�ƁA�g���E�e�n���������s����t���l��W�҂�50�]���ɂ̂ڂ�B�s�ςƂ��������납�ł���i���㌒������J�Y�����Q�������Ƃ����t�F�X�e�B�o�������̗l�q�́A�O�f���Õ��ɏڂ����j�B�Ƃ���ŁA�s�g�����N���t�̖`���Ɂq�g�����̃X�N���b�v�u�b�N�ƃN���A�t�@�C���u�b�N�i�g���Ƒ��j�r�̔w�\���̎ʐ^���f���Ă���B5�����邻�̐^�̗ΐF�̃N���A�t�@�C���u�b�N�Ɂq���\���u�����L�O ����܁v�̂��m�点�r�Ƒ肷���������ۑ�����Ă����B�g�����̎��M�Łu�i1984.10.19�j�v�u19�����v�ƃ��������鏈������ƁA�X�����ꂽ���̂Ǝv�����B�����ɂ́A�g�������W�s��ʁt�́u���ܗ��R�v�����̂悤�ɏq�ׂ��Ă���B

�@�ؕ|�ƌ����̈�ȂŌ��������[����̂��A�ʎ��ԁi���j�j�Ƌ����ԁi����j�j�����˂����Ȃ���A�ؗ�Ɍ͎����Ă��鐸�_�̌����E�̐�ɂ̃X�y�N�g������˂���s��ʁt�B����́A�ߋ��̌|�p�̑O�q�̋Z�@�̑���ƍĐ��a���ɍs����֓I�ȋL�O��B��\���I�����{���炵������Ȃ����E�ɗނ����Ȃ��Ǝ��Ɍ����Ȏ��Ƃł���B

�e�n�M�`�́u�����̋Ɛсv�̎��ܗ��R�́u��҂Ɠǎ҂̂������Ɉʒu���Ȃ���A�����ŔZ���Ȉ��̋��Ƃ��āA��i�̉���ł��Ȃ��O�I�ȑ����ł��Ȃ������Ǝ��̐��E������߂ď����Ȃ������Ō������X�ɓW�J���Ă���B���̎����I�ȓw�͂ƐV�N�Ȍ����͐��܂���ɑ����B�v�ł���A�g���͑O�f�q�e�n�M�`�̂��Ɓr�ł͌����́u�����v���u����v�Ɓi�ς��āj�L���Ă���B�Ȃ��A���܂̂��̂Ƃ��̑I�l�ψ��͈������j�A����N�v�A����S���A�a��F��A�@���߁A�߉ϑ��Y�A�����N���A���J�열���A�R�{���Y�A�O�D�L��Y�A���Ñ��Y�ŁA���ܗ��R���������͈̂ψ����̈��Ñ��Y�ɈႢ�Ȃ��B

�g�����͐�O�̓Ǐ��̌��ɂ��Ă͂��Ȃ�ڂ������z�ɏ����̂����Ă��邪�A���ǎ��i�Ƃ�킯���W�j�ɂ��Ă͂قƂ�NjL���Ă��Ȃ��B����͎��l�Ƃ��Ă̊�Ɣ閧�Ƃ������ނł͂Ȃ��A�P�s���W�قǁA���邢�͔o��̎G���قǁA�M�S�ɓǂ�ł��Ȃ������Ƃ��������̂��Ƃ�������Ȃ��B����ł��s���Y�Ę_�t�i1931�`44�A�S150���j�ɂ͓�_�̎����̏o�ōL���\�\�s�����G�߁t�i1940�j���s�t铁t�i1941�j�\�\�����ꂼ��ڂ��Ă��邩��A���̎G���Ƃ��ĕ]�����Ă������Ƃ͊m�����B���Ȃ݂�Wikipedia�ɂ́q���Y�Ę_�r�̍��ڂ��Ȃ��A�u�����̍��ڂ���"���Y�Ę_"����������v�ɂ��ĒT���ƁA

�@�⍲����Y

�@�팩�P�g

�@���ڌ���

�@���c��

�@�R���U��

�Ƃ������l�̖���������B�g���͂����̎��l�ɂ��ď��������Ƃ͂Ȃ��A�k�����q�̐V�삪�ǂ݂����ă`�F�b�N���Ă����A�Ƃ������Ƃ���ł͂Ȃ����낤���i����̃e�[�}�ł���c���~����s���Y�Ę_�t�ɂ͎��\���Ă��邪�j�B

�@���͉J�ɂȂ��^�슛�����肽�^���͍z��h�̍��~�ɕa��ł�\�\�B��ꏑ�[�̏��G���u�Z���p���v�̍L�����ŁA���W�w�R���x�̈��p����Ă����A���̎O�s�̎���ɁA�s��炿�̏��N�́A�������薣����ꂽ�B�₪�āw�R���x����ɓ���A���͏��߂ēc���~���m�����̂������B����߂ē��{��̔Z���A�c�ɂ̐�����R��̕��i���A�_�Ԃ��Ȃ���A�s�v�c�ƁA�����I�œ����x���悢�A�������Ǝv�����B���ꂩ��A���͎��̎��W�w�ԗ₦�x����ɓ���A��ʂ̒Z�͂����u�����B�\�\�J�ɈÂ����^�������Ȃ�������̓X�^�Ԋ��ɂ͏��Y�ԁm���݂Ȃւ��n�Ɩ��_���m�قƂƂ����n�������Ă����\�\�B

�@���łɒ^�ǂ��Ă����A�����t�v��k�����H�̂��������̎��тƂ���ׂāA�~��̎��ɂ́A�o�~�I�Ȗ��ƁA���_���Ȋ��o�Ƃ��Z�����Ă����B����䂦��R�����Ȃ��A��ꂽ�S���A�����ΈԂ߂�ꂽ���̂��B���ꂩ�炶�ɁA�����I�߂��o�Ă��܂����B������A���ɂƂ��ẮA���m�̎��l�ƌ����Ă��悢�B���̑S�W���s���_�@�ɂ��āA���̑S�e��m�肽���Ǝv���B�����₩�ȑz���o�̂��߂ɂ��B

�g�����s�c���~��S�W�t�̓��e���{�i�}�����[�A1984�N11���j�Ɋ��q�z���o�̎��l�r�Ƒ肷�鐄�E���ł���B�����ŗ]�k�������BWikipedia�Ɂu��ꏑ�[�i������������ڂ��A1923�N �n�� - 1944�N3��31�� �p�Ɓj�́A���đ��݂������{�̏o�ŎЂł���B�吳���N�����O�̏��a���ɒ��J�얤�V�g���n�Ƃ��A�����̔��Ƀt�F�e�B�b�V���ɂ������A��ࣂƂ������{�̍��ؖ{�����s�A�u��ꏑ�[�����v�Ǝ]����ꂽ���ƂŒm����v�Ƃ���悤�ɁA���Ђ͐�O�̎��W�̓ǎ҂ɂ͊i�ʂ̑��݂ŁA���̓��e�����邱�ƂȂ��瑢�{�E�������҂�s�������{�Â���ňꎞ����悵���B�����J�X���s�����P���W�t�i1939�j��20��O���̋g���̎��X���₵���A�����Ă�����͓ǂ������s�������A�P�b�Z���i�x����{��j�s����t�i1932�j�́q�����r�i�C�E18�j�ɉe����^�����Ǝv�����A���Њ��s�̖|�ł���B�������G���̃r�u���I�O���t�B�ɂ́u�w�Z���p���x�A�ҏW�E���s���J�얤�V�g�i�̂��t�R�s�v���ҏW���j�A1931�N5��1�� �n���v�ƌ�����B���c���Y���s�ÎG���T���t�i�_�n�ЁA2009�j�ň����Ă���悤�ɁA�������́s���a���w�����j�t�i�u�k�ЁA1965�N9��25���k�����͕��Y�t�H�V�ЁA1958�l�j�ɂ́u�k�c�c�l�����̏o�ŊE�̒q�d�Ғ��J�얤�V�g�i��ꏑ�[�j���w�Z���p���x�Ƃ����G����n�������B���̎a�V�ȕҏW�A����ꂽ�`���́A�\�K�Ƃ����j�i�̒艿�Ƒ��ւ��āA���́u���E�����E�v�z�E���p�E���y�E��]�v�i�ƁA�\���ɂ������B�j�̎G���̏o�����Z���Z�C�V���i���Ȃ��̂ɂ����B�u�p�����̃p���͂Ƃ炸�Ƃ����̃Z���p���͏������v�Ƃ�����`�����l��H�������̂������B���́w�Z���p���x�̕ҏW�ɂ��������̂��A�w�V�Ȋw�I�x���l�̕��c���l�ł������v�i�q��\��� �|�p�h�̌Q�r�A�����A��Z���y�[�W�j�Ƃ���i�t�R�s�v�͕ҏW�҂ɂ��Ď��l�E���M�ƁA���c���l�͂̂��Ɏ������w��ƁE���|�]�_�Ɓj�B��N�A���łɒ}�����[�̎Ј��������g�������ɒB���v�́s�����C�J�t��ɂ��Ď��d�ɓo�ꂵ���w�i�ɂ́A�s�Z���p���t�i1931�`41�j�ɐe�����Ƃ���������������Ȃ��B���Ă��̂�����ŁA�c���~��̎��ɖ߂낤�B�g�������E���ň������s�R���t�i��ꏑ�[�A1935�j�Ɓs�ԗ₦�t�i���X�ЁA1936�j�̎��́A�s�c���~��S�W�k��1���l�t�i�}�����[�A1984�N12��15���j�ł͈ȉ��̂Ƃ���B

��

���͉J�ɂȂ�

�슛�����肽

���͍z��h�̍��~�ɕa��ł

���̂v�E�v�O���[�i�̓���e�m�ɂ�䂤�n�����Ă��܂�

���͂�Â��ɋ����ƃJ�����X���݁m����ׂ��n�Ɓ@���ʂ̃O���[�v�E�W���E�X����邳��Ă

���͐������Ám�ނ��ځn��

��ӂ���@�����m�܂ǂ�݁n�̒��m�����n�@���̓A���J�����Y�_�́@�z��̐������݂����鉹��������

���t�m�����́n�̓��Ђ������ĉJ�������������͂��߂�

�g�������E���Ɉ������̂͂��̎��̖`��3�s���������A���̎��͑S�тł���B

���_��

�J�ɈÂ���

�������Ȃ�������̓X

�Ԋ��ɂ͏��Y�ԁm���݂Ȃւ��n�Ɩ��_���m�قƂƂ����n�������Ă���

���ɂ́q���r���������g���̐S��킩��C������B�Ƃ����̂́A�ق��ł��Ȃ�����R�c�ł̋g�������W�s�_��I�Ȏ���̎��t�i1976�j�̏o�ōL���ɁA�q�O�d�t�r�i�F�E17�j�́u���F�����͖����͋A���Ă䂭���낤�^�ޏ��̍s��ɗ����͂�����^�킽���̊G�̂Ȃ��̐X�̓��ցv�Ƃ���3�s��������Ă������炾�i�s�_��I�Ȏ���̎��t�̍L���́A�������s�����C�J�t�ɍڂ����͂����j�B

��

���J���v�s�����Ɗv�X�\�\��ꏑ�[�E���J�얤�V�g�t�i�͏o���[�V�ЁA2006�N8��30���j�ɂ́A�c���~��̑�W�s�C�̌�����Βi�t�i1930�j���k�����̎��l�p���l�̈���Ƃ��Ċ��s���ꂽ���Ƃ�������Ă���B���p���ɂ͋g�����e���i�Ǝv����j���ڂ������B�O�D�B���s���ʑD�t�A������s�����t�A�|����s�ۉ�C�݁t�Ȃǂł���B

�@�k���a�ܔN�l��������̉�k��ꏑ�[�u�����̎��l�p���v���s�́u�ō����[�H��v�l�ɂ́A�x������Ɩ��V�g�A�����ēc���~��A�⍲����Y�A�鍶��A������A�H�R�C�O�A���R�ȎO�Y�A�O�Y��Y���W�܂����B�O�D�B���A�|����̓�l�͓s���ŗ����Ȃ������A�Ƃ����i�c���~��u���т�������v�j�B

�@�u�����̎��l�p���v�̓����̌v��͏\���B���^���l�E��i�̑I��ɂ͖x�������������B

�@�k�c�c�l

�@�x������k���@�����[�u���w�_�v�i�x����{��j�l�������āA��������V�i�ɂ����������͑�W�i��O�́u�q��p�v�A����͊⍲����Y�̑�O���W�j�B�ŔN���͓~��̎O�\�Z�B����A�O�\��A�B���͂��������O�\�B�ȉ���\�㔼���l�l�A�ŔN���̕H�R�C�O�͓�\��B���V�ȃC���[�W�̊�悾�����B�uPANTHEON�v�u�I���t�F�I���v���邢�́u���{�v�̊�e�҂����ł���B

�@�l�Z���A�㐻�i�w�v�̌p�\���j�A�\������B����畔�A�艿�͈�~�B�{���͕S��\�ł܂łƂ���B�����������j����������܂łɂ́A�e����҂ɓ`�����Ă������̂Ǝv����B�i�����A��Z�Z�y�[�W�j

�@�c���~��́A��������̒鍑�z�e���ł̗[�H��ɏ�����āA�x������ȉ��o�ȎґS���ɂ͂��߂ĉ�����Ƃ����B�u�ȗ����ꂪ�䉏�Ő搶��撊P�ɐڂ���Ɏ������B���Ƃ��Đ��U�̍K���Ǝv���Ă���v�i�u�x����{�搶�̃v���t�B���v�j�ƋL���Ă���B�k�c�c�l�~��̑�O���W�́u�R���v�A�\�N�����ɑ�ꏑ�[����o�ł��ꂽ�B�u�ԗ₦�v�i�\��N�����A���X�Ёj�A�u�̉��̉́v�i�\�ܔN�����A�A�I�C���[�j�Ǝ��W�͂Â��B�i�����A��Z��y�[�W�j

���J���v���w�E����悤�ɁA���́k�����̎��l�p���l�i���W�͗\�����ꂽ�S7���A�O�D�B�����W�s���ʑD�t�A�⍲����Y���W�s�q��p�t�A�鍶�厍�W�s�ߐ������t�A�c���~�W�s�C�̌�����Βi�t�A�����䎍�W�s�����t�A�|���莍�W�s�ۉ�C�݁t�A�H�R�C�O���W�s���R�t�����s���ꂽ�j�̃��C���i�b�v����悵���͖̂x����{�ł���A�g�����̏��a10�N��̎����̎�e�́A���J�얤�V�g����ꏑ�[���x����{���擱�������l�����i�s�R���t�̓c���~���M���Ƃ���j���傫�Ȓ����Ȃ��Ă����B���Ȃ݂ɁA���a30�N��A�ɒB���v�̏��惆���C�J�����s�������㎍�l�̌l�I�W�i�g�������܂܂��j�̃V���[�Y���́A��ꏑ�[�̂���Ƃ͂킸���ꕶ���Ⴂ�́k�����̎��l�o���l�������B����͂��͂�m�M�Ƃł���B�����[�����ƂɁA�g���́q�f�ЁE���L���r�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�j��q�k���M�l�N���r�i�s����̎��l�P �g�����t�A�������_�ЁA1984�j�ł́A�s�g�������W�t�i���惆���C�J�A1959�j�̃V���[�Y�����ꏑ�[�łƓ����u�����̎��l�p���v�Ɍ�L�E��A���Ă���B

���āA�g�����͓c���~��ɂ��āA�S�W�̐��E���Ƃ����`�ŕ��͂��₵�����A�c���~��i�g�����25�ΔN���j�͋g�����̍�i�ɂ͌��y���Ă��Ȃ��悤���B�܂��A�g�����ƕ��w���ɏ������悤�ɁA��l��1961�N�t�̑�11��g���܁i�g�����s�m���t�Ŏ�܂��������N�j�̑I�l�ψ���ŐȂ������Ă��邪�A�c���͑I�l�ψ����Ƃ��āu�R�c�ɓ��Ă͊e�ψ����e�̈ӌ����[���ɓf�I����Ƌ��ɁA���e���ׂ��͗e��A���̖{�̂������ɂ߂ăX���[�Y�ɑI�l�𗹂��������ƂL����v�i�s���w�t1961�N5�����A�܈�y�[�W�j�Ə����������ŁA���̑I�l�ψ��i�؉��푾�Y�E���e���O�Y�E����l�Y�E������Y�E���c�O�Y�E������s�E�O�D�L��Y�E�g���E�R�{���Y�j�̈ӌ��ɐG��Ă��Ȃ��B��N�ɂȂ邪�A�c���~��͎��l�Ƃ��̍�i�S�ʂɂ��āA���̂悤�ɏ����Ă���i�s�ޗǓc�̂قƂƂ����t�A�M�������[�ᔪ�A1973�N7���j�B

���l�̃T�u�X�^���X

�@���l�̍�i�́A���̎��l�̃T�u�X�^���X�ł��邱�Ƃ́A���X�����܂ł��Ȃ����Ƃ��B�Ƃ���ŁA���̎��l�̐��s����퐶���̏�Ԃ�m�邱�Ƃ́A��i�Ƃ͕ʂ̎�������łȂ��A����͕L��T�u�X�^���X�̌���ɒ��ڐG��邱�Ƃɂ��Ȃ�B���Ƃ��Γ��L���Ȏ�L�m�[�g���A�����ɂ͂��̐l�̋����Ȃ������̂��̂�������B������Ȃ�ł����L�̃t�B�N�V�����͂Ȃ����낤�B�����������̂̒�����A��i�ȏ�̃G�g���X�����o�����肷��B����͂����ւ̂������Ƃł���B

�@�捠���͂���l�̜ϜȂŁA��L�̈ꕔ������G���ɔ��\���邱�Ƃɂ����B����͎��̉��m�ӂƂ���n�\�\�䏊���A���̂܂܂��ڂɂ�����悤�Ȃ��̂��B�e�[�}�́u�T���O���X�̕����v�Ɵ����Ă݂����A�����������̂ł͂Ȃ��B���e�͎v�O���͂��ߊ��z�A�����炵���Z���X�ƃj���A���X�̂悤�Ȃ��́A�Q�֓I�̖��A�������̃n�C�}�[�g�A�������팩���������ƁA���ꂩ��ЂƂ��܂ւ̎莆�̈�߁A�ЂƂ��܂���̎莆�̈�߁A���̒��ɂ͏�������̊Â����t������i���ꂾ���͌��\�o���Ȃ��j�B�e���p���̎�L�͎����g�����Ă����̂����B����ł��ꂩ��������Â��Ă䂭���肾�B�����Ď��@�����Ĉ���̏����ɂ܂Ƃ߂����v���Ă���B�ʒi�ЂƂ��܂���������A�Љ�̈��J�����𗐂����̂łȂ�����A���������邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���B

�c���~��̎��͈�_�������낻���ɂ��Ȃ��������Ɋт���Ă���B�Ō�̎��W�ƂȂ����s���\����t�i���Ȃ̓��{�̉�A1979�N3��1���j�̖����ɂЂ�����ƒu���ꂽ���̎��ł����A��O�ł͂Ȃ��B�^���҂́A�u�o�����^�C���v�u�C���v�A�u�v���v�u�����v�̗p�@������B

�Y�ꂦ�ʂЂ�

���e��࣏n��������

�Z�N�V�[�Ŕ���X���Ă�

�E�B���N�ɖ��������

���̂ЂƂƊ��x���f�[�g����

���̋A�肵�Ȃɂ��̂ЂƂ͎���

����Ƃ��̓E�C�X�L�[�̃o�����^�C�����܂�����Ƃ��͌C�����v���[���g�Ƃ��Ă��ꂽ

���̌C���̐F�����̍D�݂ɂ҂����

���̂ЂƂ̃Z���X���悭�M�m�������n���Ă䂩������

�f�[�g�����x���d�˂Ă��Ďv��������Ȃ�������Ɏ���Ȃ���

���ꂪ���Ē����t�������ƂȂ��ƌ����悤

���ʎ��͂��̂ЂƂ̝����m���n�ɖ|�M�m�ق�낤�n����Ă����̂����m��Ȃ�

����ɂ��Ă����͂��̂ЂƂ���m������n�߂邱�Ƃ͏o���Ȃ�

�����ۂ��A���̎U���i�Ⴆ�Ώ�f�q���l�̃T�u�X�^���X�r�j�͗��߂����Ƃł����������̂��A���̗͂����������E�Ȃ��̂��B�}�����[�őS�W�̑�1���k���T�l�Ƒ�2���k���U�l���悻�s���̂������܂����p���Ƃ���A��3���́k�o��E���z�l�̐��z�͎����Ŋ����p�ł���A�������Q�]�����ēǂ߂����ȋC������i�o��͏������p���𐳂��K�v�����邪�j�B�����܂��ɁA�ŏ��̋�W�s�s�l�t�i���܂����[�A1946�j�̖`����ƁA�q�o��E��r�̖�����i��M�ł���j���f����B�Ƃ��ɁA�H�ו������肱��ł���̂��������B

�����ďt�̎������ċ���

�y���ɓ����̍��≺�J�V�d�i�s�o����_�t���a55�N�k1980�N�l6���j

�k�t�L�l

�g�����́s�����̈�Q�t�i����͐��̓��L�ɓo�ꂷ��j��s�ߑ㌀�S�W�t�A���ؔł̑S���W�Ȃǂ̑�ꏑ�[�̏o�ŕ���ǂ�ł���͂������A�����ɂ��ď����L�������͎̂c���Ă��Ȃ��B�����ŁA�q���L�@���l�Z�N�r�ɓo�ꂷ������䎍�W�s�����k�����̎��l�p���l�t�i��ꏑ�[�A1931�N1��20���j���Ƃ肠���悤�B�����A�������[�ɋΖ����Ă����g���͂��̓��L�ŁA

�@�ꌎ�\�Z���@���A��X�̑����Ԏq���̂Ƃ���֊��B�u���Ȃ��͎����������̂ł����Ăˁv�ƌ����A�v�킸���������߂�B�l�����炳��l�ł���B�ߌ�A�ؓc�������������˂�B�Δ���������ŎG�k�B�����ӂ������Ƃ������o���Ă�������B�S���̂����ꍏ�B�r���̖{���Ő����䎍�W�s�����t���B�O���ɐ_�c�̎������֖߂�B�x�����сB�\�d�ɂ̏��q������������������Ă����B�₳���������B�i�s�邵����t5���A1990�N1��31���A�O�l�y�[�W�j

�Ə����Ă���i���̂���ؓc�����r���ɏZ��ł����j�B������͖x����{�剺�̎��l�����A���J���v���u�u�����v�͂Ȃ����ԁA������̂���������̎��W�������B�i���a�O�\�ܔN�Ɂu�����O��v����듴�ł܂Ƃ߂�ꂽ�B�j�k�c�c�l�u�������V��ƏW�v�A�k�c�c�l���N���e���u���t���v���ꏑ�[����|��o�ł��Ă���B�����A���ɂ́u�I���t�F�I���v��O�\�����ɘA�ڂ��ꂽ���[�g���A�����u�}���h���I���̉́v���A������ł������ɂ���A�o�ł���Ȃ��������Ƃ��ꏑ�[�ɂƂ��Ďc�O�Ȃ��Ƃ������Ǝv����v�i�s�����Ɗv�X�t�A��Z��y�[�W�j�Ə����悤�ɁA�����ł͖|��ƂƂ��ċL������Ă���B���[�g���A�����́s�}���h���I���̉́t��1994�N�ɍu�k�Ђ̕��|���ɂɓ���������A�悯���ɂ���������̂�������Ȃ��B���̎��W�s�����t�́A�g���̓��L�̎��_�ŁA���s����15�N���o���Ă���B���s���ɂ͓���ł��Ȃ������ŗ��̏���������������Ȃ��B�s�����t�̎d�l�́A�ꔪ���~��O�Z�~�����[�g���E��O�Z�y�[�W�E�㐻�۔w�p�\���i�w�͊v�A���͎��j�E�V���E�\���i�������A�苖�̈�{�͂���������j�B�{���ɑ����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ����̂́A���J�얤�V�g�̈ӌ��������Ă��邱�Ƃ͂܂�����Ȃ��B�Ƃ���ŁA�㐻�۔w�p�\���͔ӔN�̋g�������p�������{�E�����̗l���ł����邪�A�k�����̎��l�p���l�̂���Ƃ̊֘A���͔����悤���B�g���͌p�\�����`�T����e���̖{�ɍ̗p���Ă��邪�A�����菬�����l�Z���́k�����̎��l�p���l�́A�ؔ��Ƃ������ނ���ݏd�Ȉ�ۂ�^����B�{���p���i���͖{�������j�����������Ȃ����ɁA�V�����܂߂āA�O����̓I�[�o�[�X�y�b�N�ł͂Ȃ��������B�ۑ��̏�Ԃɂ���낤���A�����̈�{�̔w�v�i�˂����ŁA�\����̖��͂Ȃ��悤���j�́A�\�P���̃~�]�̏���㟊���āA���c�Ȃ܂łɗ��Ă���B�g���͐���s�����t�Ɏ��߂�ꂽ�A�Y�s�L�t�̌��ڂ��̂悤�ȕW�莍���ǂ��ǂ̂��낤�iShift JIS�̃e�L�X�g�Ƃ��ĕ\���ł��鋌���͕\�������j�B

�����b������

���Ám��������n�������m�ւ�n�̂��݂�

�ЂƂ薰�m�˂ށn�Ă��͕a���m�т₤���n�̂ЂƂł�

����m�͂��ځn�̂ق̂��Ȃ邠�����

������̉ԁm�͂ȁn�̟ފJ�m�܂��n�͂��������F�m����n����

�Y�m������n�Ӕӏt�m���n�̂������ȓ��m�Ёn����

�����ɂȂ����܂ւ���ċz�m�����Ӂn����̂�

���ق��Ȓ��m�ĂӁn�̂͂����₤��

�������m�����n�����m���ȁn�̂��锧�m�͂��ցn�̂��ւ�

���т������m�Ȃ܁n�߂������낢�̂ɂق�

�ځm�߁n���ނ�[�m�ӂ��n���˂ނ�ɂ�����

���܂͂����������m�˂ށn�鎞�ԁm������n�ł�

�₳�����@������ɑ��m�����n�Â�

�Ƃق��H���m�����߂��n���������

�ЂƂ�

���܂�ɈÁm����n���@�Ám����n��

���Â��ɂ��@������̉ԁm�͂ȁn�̂₤��

����킭�����߂��铁m���炾�n�͓��m�ɂفn��

�@

�@ �@

�@

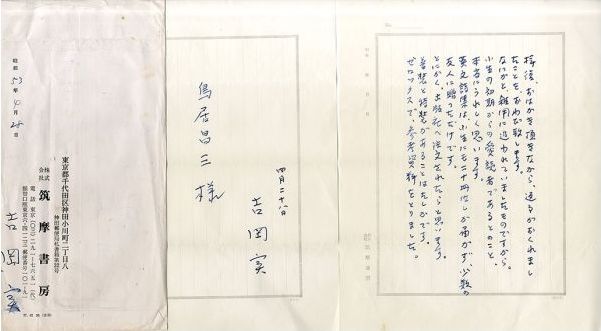

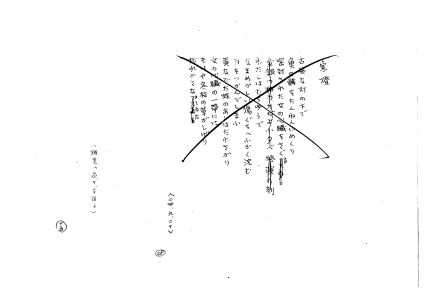

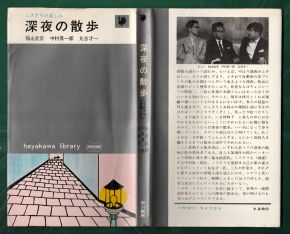

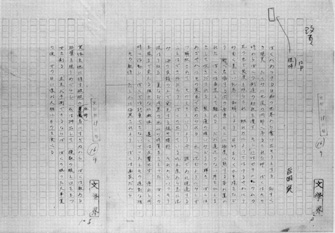

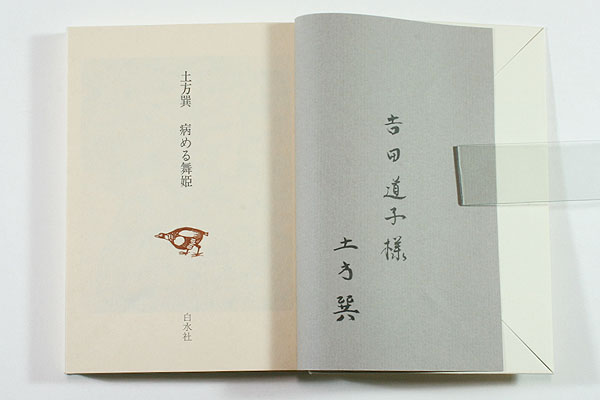

�����䎍�W�s�����k�����̎��l�p���l�t�i��ꏑ�[�A1931�N1��20���j�̔��i���j�Ɠ��E�\���i���j�Ƒ�ꏑ�[���s�́k�����̎��l�p���l�̂����̎��W6���k�o�T�F�s�c���~��W�\�\���铹�̎��l�t�i�R���������w�فA1995�N9��30���A��Z�y�[�W�j�l�i�E�j

�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c

���r���@�����t�v�쐬�q�ؓc�����N���r�́u�吳�ܔN�i����Z�j�@��\�Z�v�̍��ɂ́A�u�k�����l�{���k�L���S���c���厚���ΐ�i�ϒˁj���Z�Z�Ԓn�i�̂��A�L����G�i���J�Z���ڈ�ꔪ�ܔԒn�A���E�L���搼�r�ܓ�\�O��\�Ԓn�j�Ɉړ]�B�Ȍケ���ɒ�Z����v�i�s�ؓc�����S�W�k��12���l�t�A�V���ЁA1978�N5��20���A�O���Z�y�[�W�j�Ƃ���B�g����������u�r���̖{���v���r�܂Ȃ̂��A�ǂ����ق��̏��Ȃ̂��킩��Ȃ����A���̓��A�ؓc��K�˂��̂́A�������[�i�����s�_�c���ђ���m�Z�j�����̔N��7��15���Ɋ��s���银�b�W�s�ِl���~�t�i�����F�������j�̑ł����킹�̂��߂�������������Ȃ��B10��30���ɂ͓������������̑����œ��b�W�s���@�̒�t���������[����o�Ă��邪�A�g���͂����҂����A8���ɓ��Ђ�ނ��Ă���B

�g���������W�s�Õ��t�i���ƔŁk���s�l�͑��c�唪�l�A1955�j�ɂ܂Ƃ܂鎍�������Ă�������A�ł��e���������F�l���A���c�唪�̑����鍑���p�w�Z�}�ĉȎ���̌�y�A�g�c���j�ł���B�g����1952�N���납��A���Ս�ɋ߂����ϒn�����̊␣�Ƃ̓�ԑ����̕����ɋg�c���j�ƏZ��ł������A���̎Ⴂ�G�`����1954�N�A�N��̏����ƐS�����Ă��܂����B�g�c���j�́A�G�{��ƂƂ��đ听�������c�唪�i1918�`2016�j�⏺�a������\���鎍�l�ƂȂ����g�����i1919�`90�j�̂悤�ȁA���g�̎d�����Ȃ��܂��Ɏ��疽�������i�����Ŏ����������͂��ނȂ�A���̐̂̉�Ђœ����������g�́A���̌�A�o�c�����܂������Ȃ��Ȃ��Ď����������A��͂蓯���������l�́u���������Ŏ��ʂȂ�Ƃ������A�d���̂��߂Ɏ��ʂȂ�āv�ƒV�����B���ɂ������������j�B���͋g�c���j�̎��т����^�������邽�߂ɁA����܂Łq�g�����Ƌg�c���j�r�i2007�N4���j�Ɓq�g�c���j�̑�����i�r�i2008�N3���j�����������A���������q�q�g�������y���`��Ɩ��E��i�������r�̎��݁r�i2018�N8���j�������i�ɂȂ��āA���̐��N�����킩��Ȃ����Ƃɜ��R�Ƃ����B���Ɍf����̂́A�q�g�������y���`��Ɩ��E��i������ ���r�̋g�c���j�̍��i����e�j�ł���B

�g�c���j�i�悵���E�������A192?-1954�j

���N�͖��ځB���c�唪�i1918-2016�j�̑����鍑���p�w�Z�}�ĉȎ���̌�y�̉�ƂŁA�g�����̔N���̗F�l�B�g�c���j�̃I�W�i�H�j�͖|��ƁE�p���w�ҁE�������w�҂̋g�c�b�q���Y�i1894-1957�j���Ƃ����i���c�唪�k�j�B

�@�@�\�\�g���́q���e���O�Y�A���x�X�N�r�́u�R�@���ϒn���̎��Ӂv�ŁA���j�Ɠ������Ă�������̂��Ƃ���z���Ă���B�܂��q�k���M�l�N���r�Ɂu���j�̎����_�@�ɁA���ꂽ�����s�E�h�Ɗ�ȗ����V�Y�v�Ə����Ă���B

�@�@�\�\�g�����Ƌg�c���j

�@�@�\�\�g�c���j�̑�����i

�g�����Ƒ��c�唪�S�����ƁA�g�c���j������̂͑唪�̍ȁA���c�\�l�q�����[���Ăق��ɂȂ��B2018�N��9�����{�A1951�N���狏���\���铌���E���n�̂���ɁA�\�l�q����ƁA���j�ŃC���X�g���[�^�[�E�G�{��Ƃ̑��c��コ���K�˂��i��コ���1953�N�̐��܂�ŁA1960�N3��27���̋g���̓��L�ɂ́u���j�@���@�Ƃ�q�A�G���J�A���A�L�����ɗ���v�Ƃ���B�g���̓N���X�}�X�ɂ̓v���[���g�̊ߋ�������A��������̂悤�ȑ��݂������Ƃ����j�B�c�O�Ȃ���A�g�c���j�̐��N�͔������Ȃ������B�l���Ă݂�A�����I�ȏ�O�ɖS���Ȃ����F�l�̌o�����ڍׂɋL�����Ă��邱�Ƃ̂ق����������낤�B�����Ɋς邱�Ƃ̂ł����̂��A���c�Ə����̃A���o���Ɏ��߂�ꂽ�g�c���j�̏ё��ʐ^�ł���B�g���������̐��z�q�����݂��̂��s�r�i���o�͒}�����[�J�g�@�֎��s�킽�������̂���Ԃ�t1959�N6��10���\�\���Ȃ킿�z�q�v�l�Ƃ̓��k���s�̂܂��ɂЂƌ���̔��s�j�ŐV�����s�̏o���ɂ������āA�u�J�������~�����Ȃ����̂ŁA���c�唪�ɓd�b���Ď����ė��ĖႤ���Ƃɂ����B�k�܌��\���l�\���A�_�c�W�H���̃C�G���[�J�b�v�ŗ��������B�\�ܕ��قǑ���������v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��Z�y�[�W�j�Ə������A���̃J�����ő��c�唪���B�e�������̂��낤���B�\�l�q����̂������āA�g�c���j�̏ё����f����B��������B�e�̔N���ꏊ�͕s�������A���ʒu��2���͕������炷��Ɠ����Ƃ��̂��̂��낤�B�����ł�2�_�́A�ǂɉf��e�܂ʼn��o����Ă���悤�ŁA�B�e�҂̂Ȃ݂Ȃ݂Ȃ�ʋZ�ʂ�����������B4�_�Ƃ��֎q�ɍ������Ă���̂́A�|�[�g���[�g���B��Ƃ����i���c�唪�́j�B�e�Ӑ}�������Ă������߂��B�Ȃ��A�����ɂ͌f���Ȃ��������A�g�c���j��1950�N�̉āA���c�唪�����Ɛ_�ސ�E���q�̊C�݂ɗV��ł���B

��

�g�c���j�̑}�G��ƂƂ��Ẵf�r���[��Ǝv�����H�c���X�ҏW���ҁs�ӂ����Ȃ��Ă�\�\���E�̂��b�k���ǂ��G����23�l�t�i�H�c���X�A1950�N12��20���j�͍�������}���كf�W�^���R���N�V�����ʼn{���ł���i���̖{�Ƃ��Ă͉{���ł��Ȃ��j�B2018�N11��22���A���n�旧�����u�}���ٓ��ʼn{���i���ǁj�����̂ŁA�T�v���L���B�q�������r�̎��ɂ���N���W�b�g�Ɂu�Ђ傤���@�������@�@���c�唪�v�u�������@�@�g�c���j�^���c�唪�^���c�����v�Ƃ���悤�ɁA�O����̎哱�����������̂͑��c�唪�ŁA���ʂ̃��B�W���A�����g�c�Ƒ��c�Ɖ��c�������������̂́A�N���̍Q���������̂Ȃ��ŁA�}���ŊG���d�グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��������̂��i�����ɍ̂�ꂽ��т��q�������r�ł́q�ӂ����� ���Ă�r�A�{���y�[�W�ł́q�͂���̂����̂��Ă�r�Ƒ肳��Ă��āA���e���炷��Ίm���Ɍ�҂̂ق����ӂ��킵���̂����A�����D�悾�����̂��낤�j�B�N���ǂ̘b�ɑ}�G��`�����̂��A�G�����炾���ł͒f��ł��Ȃ��BWebcat Plus�̖ژ^���Q�Ƃ��A�q�������r���L���B

���������ς�� ����̂��́@�A�����J�̂��͂Ȃ� / 5

�炭���� �˂����@�����̂��͂Ȃ� / 12

���ł����� ���@���V���̂��͂Ȃ� / 18

�͂�Ԃ�� �Ђ悱�@�X�y�C���̂��͂Ȃ� / 31

�ӂ����� ���Ă�@�C���h�̂��͂Ȃ� / 40

����� �͂Ȃ�߁@�t�B�������h�̂��͂Ȃ� / 57

���t�ɂ́u���a���ܔN�\�\�ܓ�����^���a���ܔN�\��\�����s�^�艿��܁Z�~�^���s���@�����s���c��_�c�x�͑�O�m�l�@������ЉH�c�m�͂��n���X�v�i�����͏�p�����ɉ��߂��j�Ȃǂƌ�����B�J���[����̗��\���ɂ́k���ǂ��G���Ɂl�������̑S22�����Љ��Ă���B��1���͑��c�唪�����߂đ}�G����|�����u�������Ƃ��˂̂���������i�A�����J���b�j���g�����v�ŁA��22���́u�A�t���J�̈̐l�c�c�i�Љ�ȁj�O��ߎq�v�\�\���������ANDL-OPAC�ɂ��ΊG�͑��c�唪�\�\�B���̌�ɁA�Ԃ������Łu�ȉ������^�H�c���X�v��搂��Ă���B�H�c���X�́k���ǂ��G���Ɂl�́A���c�唪�Ƌg�c���j�Ƃ�����l�̑}�G��Ƃ킯�ł���B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�g�c���j�i4�_�Ƃ��j�k�ʐ^�F���c�唪�Ɓl

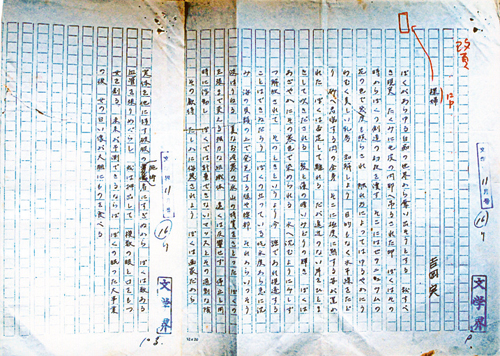

��

�苖�Ɂs���ꐶ���t��37���i1954�N10��1���j������B�������ꌤ�������ďC���A�}�����[�����s�����G���̖{���̓��W�́k��Ƃ̗p���p��l�B�q�ڎ��r�̍Ō�Ɂu�\���c�c�c�c�g�c�@���j�v�u�J�b�g�c�c�c�c���c�@�唪�v�Ƃ���B���j���S�������̂�����1954�N�̉Ă������͏H������A�Ō�̎d���̂ЂƂ��낤�i�g���́A���̎G���̕ҏW���ɂ͊ւ���Ă��Ȃ��悤���j�B�\���Ƒ��c�唪�̃J�b�g�̃y�[�W���f����B�g�c���j�̕\���́A�w�p�I�ȎG���ɂ悭�݂���悤�Ȗڎ������e��D�肱�@�\�I�Ȃ��̂����A�o�b�N�̊w�I�Ȗ͗l�͂����ɂ��͎キ�����Ă��܂��B�����ۂ����c�唪�̃J�b�g�́A�X�s�[�f�B�����肵���^�b�`�i�N�������̂悤�ȕM�v�j�ɂ��芵�ꂽ�d���ŁA���ɂ͏��M���`����Ă���B�\�l�q����ɂ��Β���̊C�ӂň�����唪�͐É��E�ɓ��̊C���D���ŁA�悭�o�������Ƃ����B�u���v�k���g���l���u�c�v���k�唪�l�ƍs�����u�����Ƃ������тꂽ�����v�i�����͎��I�U���A�̂��ɐ��z�̈����ɂȂ����q�˒�ɂār�̖`���j���֓��ߌ��̂悤������A���������ɓ��̊C�łł����낤���B���̒n�ŕҏW���ꂽ�Ɛ��@����鎍�W�s�Õ��t���o��̂́A��1955�N�̉Ăł���i�q�g�������W�s�Õ��t�e�{�r�́k2010�N6��30���NjL�l���Q�Ƃ̂��Ɓj�B

�@

�@ �@

�@

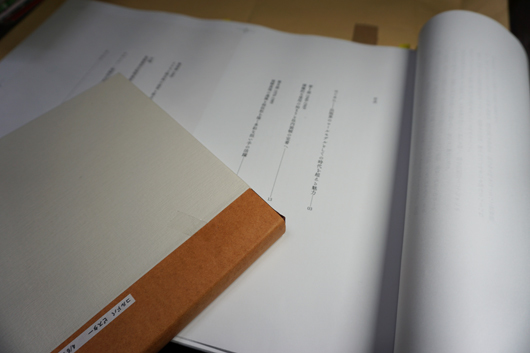

�s���ꐶ���t��37���i�ďC�F�������ꌤ�����E���s�F�}�����[�A1954�N10��1���j�̕\���k�g�c���j�l�i���j�Ɠ��E���̃J�b�g�k���c�唪�l�i���j�Ɠ��E�{���y�[�W�̃J�b�g�k���c�唪�l�i�E�j

�k�t�L�l

���c�唪�́A���̎��`�Ƃ������ׂ������s���̃C���X�g���[�V�����j�\�\���ƃG���s�c�t�i�a�k�o�ŁA2009�N7��1���k���o�͊G�{�W���[�i���sPeeBoo�t1990�`94�l�j�ŁA�g�c���j�̂��Ƃ����̂悤�ɏ����Ă���B

�@���̍��k1950�N���l�悭���Ǝd���������Ă����������̌�y�ŋg�c���j�Ƃ����j�ƈꏏ�ɁA�w�Z�}���֘b���ɍs�����Ƃɂ��܂����B

�@���͐펞�����炸���ƒ����܂�܂́A���w����̃I�[�o�[���������č�����W�����p�[�Ƀu���V�������A�ꏏ�ɍs�����j�Ɍ����܂����B

�@�u���̂ق������Ȋ������ȁB�����ē��X�ƍs�����v

�@�w�Z�}���ɍs���ƁA���O�͊o���Ă��܂��ۊ���̎В����炪����Ă���܂����B

�@����͂ƂĂ��Ȃ��d���̗ʂ������̂ł��B

�@�A�蓹�A���j�Ɠ�l�ŋi���X�ɓ���A�K�̔�Z�p���n�߂܂����B��l�ł������萋����A�����̎������̐����ł͎v�������ʋ��z�ɂȂ锤�ł����B�������d���̗ʂƊ����̊W�ŁA���ɉ����𗊂܂Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�H�c���X�̎d���̂������ŁA���Ђ̎d�����͂��Ȃ���`���邵�A���̍ہu�{���ƂȂ������ƂȂ�Ȃ���v�Ƃ��������厞��ȃX���[�K���������ēƗ������ӂ��A�f�g�p��ސE���܂����B�i�����A�ܘZ�y�[�W�j�B

�u�d���������Ă����v�Ƃ����̂͌��t�̈��ŁA�d��������Ă����̂͂����ς瑾�c�唪�������̂ł͂Ȃ����B1944�N�A���c�唪�Ƌg�c���j�͎G���s�������p�t�w�k�o�w���̕ҏW�ψ��߂Ă��邪�A�����ł����c���ҏW��Ƃ̏��͂��g�c�Ɉ˗������悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�����A�����Ȃ肻���ɍs���܂��ɁA�����[�����������Ă��������B�������p��w�Ɋw�сA2012�N�܂œ���w�ɕ�E���������m�Y�i1943�N���j���q�������p��w�̗��j�i�����m�Y�u�`�m�[�g�j�r�ɂ́q�Q�l�����r���t����Ă��āA���́q��3�� �w�����鍑���p�w�Z�x�@�@�����P�\����w�k�o�w�ց@���ёO�� (11�N��)�r��1944�N�̍��Ɂu����v��gif�摜�Ōf���Ă���B�����ɂ́u���a�\���N�㌎����v���Ƃ܂ł��L�ڂ���Ă���A�����쐬���ꂽ�����Ǝv����B���c�唪�̖��͂��́q�j�q�����Ɛ�����r�ɂ͂Ȃ��q�j�q���{������r�̕��ɁA�g�c���j�ȂǂƂƂ��ɂ���B���Ȃ킿�A1943�N�����A���c�唪�͍݊w�����������ƂɂȂ�B�͂����Ă���͐M���ł��邩�B���}����A���c�Ƌg�c�̋L�ڂ��N�����Čf����B

�q�j�q���{������r�i�����j�B�ʼn��i�Ɂu���ĉȁv������A��l�ڂ����c�ō��[���g�c�B�k�o�T�l

���c�唪�@�����s�_�c�����쒬��m��

�g�c���j�@�k�����s�l���z��⠒�����

���c�唪�̏Z���͑O�f�̎��`�i�s���̃C���X�g���[�V�����j�t�j�ɂ�����\�\1928�N�i���a3�N�j�A10�̂���A��Ƃ͒��肩�瓌���Ɉڂ�A�_�c���쒬�̌����_�̊p�ɗm�i�X���J�����B�_�c�ł̐����́A1945�N�i���a20�N�j2��25���̋�P�ŏĎ�����܂ł̖�20�N�ԑ������i�����A���y�[�W�Q�Ɓj�\�\�Ƃ������e�Ƃ������B���͎��Ɍf�����q�����鍑���p�w�Z �w���ꗗ�r�����������琶����B���c�唪�́u��10�Ɛ�(���a19�N)1944�N9/23�@1940�N���w�v�Ƃ������o���̂��ƂɁA�}�ĉȂ̑��Ɛ��Ƃ���

���c�唪�@�@1918 ���茧�^1944�u�������p�v�w�k�o�w���ҏW

�ƋL����Ă���B���̎����ɂ͖}�Ⴊ�Ȃ����A�L�ڂ͐��N�E�o�g�n�E�����鍑���p�w�Z������֘A�����A�ł��낤�B�����c�̎��`�ƏƂ炵���킹��ƁA������������̂��B���`�̋L�ڂ��܂Ƃ߂�Ƃ����Ȃ�B�u1918�N�i�吳7�N�j12��28���A���c�ǎO�Y�Ƃӂ��̒��j�Ƃ��đ��ɐ��܂��B1938�N�A�����鍑���p�w�Z�ɓ��w����B��q�g�i�̂��̑听���݁j�̌o�c����X�}�g���̔_��ēi�R���j�̎d���ɏA�����߂ɁA�Z���E�����ɒʏ����N�������Ə؏��������Ă��炢�A1941�N�A�����鍑���p�w�Z�}�ĉȂ𑲋Ƃ���v�B����܂��Ȃ����茧�Ɉڂ�������A���^����̌��͖��ɂ��Ȃ��B�����A����́u1944�N�i���a19�N�j9��23���i��10�Ɛ��j�v�Ǝ��`�́u1941�N���Ɓv�̈Ⴂ���ǂ��l����ׂ����B���c�唪�̎��`�ɂ͐��A�u�������̓������ŕ������Ă����i�c�v�����Ɓu�����f�U�C���ЁA�X�^�a�I�E�g�[�L���[�v���̂r�E�s�̊Ŕ��グ�邱�ƂɂȂ����v�i�����A�܁Z�y�[�W�j�Ƃ���A����ł͂��̉i�c�v�������c�Ɠ���1944�N���ƂƂȂ��Ă���B��������́A�u1944�N���Ɓv���L�͂̂悤�Ɏv���Ă���B�����ۂ��A�g�c���j�́u��12�Ɛ�(���a21�N)1946�N3/23�@1942�N���w�v�Ƃ������o���̂��ƂɁA�}�ĉȂ̑��Ɛ��Ƃ���

�g�c���j�@�@1944 �ΘJ����2�w�N�^�u�������p�v�w�k�o�w���ҏW

�ƋL����Ă���B���́u�ΘJ����2�w�N�v���킩��ɂ����B�ΘJ�������Ȃ킿���p�ŁA1943�N�ɂ͒��p���x�̐����ƌ��������}���A1944�N3���܂ł�288���l�]�肪���p����A��ʘJ���ґS�̂�2�����߂�܂łɂȂ����iWikipedia�j�Ƃ�������A1943�N����44�N�ɂ����ĐV�K���p���ꂽ�Ƃ������Ƃ��B������ɂ��Ă��A1942�N�ɓ��w����1946�N�ɑ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B������x�������悤�B�g�c���j�i���N���ځj�̍݊w���Ԃ́u1942�N�`46�N�v��4�N�ԁA���c�唪�i1918�N���j�̍݊w���Ԃ́A���`�ł́u1938�N�`41�N�v��3�N�ԁA����ł́u1940�N�`44�N�v��4�N�ԁB���`�̋L�q���̂�ƁA���c�Ƌg�c�̍݊w���Ԃ��d�Ȃ�Ȃ��Ȃ�B�������Ȃ���A���`�Ɍ�����Z���Ƌ����ɕt���͂��܂ł��ČJ��グ���Ƃ�����Ƃ����}�b�i���ۂɂ̓X�}�g���ɍs�����A���N�قǂőގЂ��ĕʂ̌��z�n�̐E�u���{���E����������v�ɏA�����̂����j�����\���Ƃ͂Ƃ��Ă��v���Ȃ��B������1944�N�́s�������p�t�k�w�k�o�w���l�ҏW�Ƃ����ʂ̎������ł���B

�s�������p�t�k�w�k�o�w�L�O���S�l�i1944�j�k�o�T�A�\���F�g���F���A�ҏW�ψ��F��؍��E���X���O�E���c�唪�E�x�F�O�Y�E�g�c���j�l

���{�����Ȃ̂ŁA�����m�Y�ɂ��L�q�ȏ�̏ڂ������Ƃ͂킩��Ȃ��B��������ł́A�ҏW�ψ��̒��X���O�i���m��j�E��؍��i�����ȁj�̓�l�Ƃ����c�Ɠ���1944�N���ƁA�x�F�O�Y�i���F�j����1945�N���ƂƂȂ��Ă���i�g�c��1946�N���Ɓj�B�s�������p�t�k�w�k�o�w�L�O���S�l�ɂ́q����r��q�ҏS��L�r���ڂ��Ă���Ƃ��邩��A�������画�����邱�Ƃ������Ɗ��҂����i�g�c���j�̐��N���킩��ƁA�Ȃ��̂��Ƃ��肪�����̂����j�B���c�唪�̍�i���T�ς���̂ɍœK�ȁs���c�唪��i�W�t�i���b�ُo�ŁA2001�N4��20���j�́q���c�唪 �N���r�ł́A���`�Ɠ����u1938�N���w�A41�N���Ɓv�ƂȂ��Ă���B�����Ƃ��A�s���̃C���X�g���[�V�����j�\�\���ƃG���s�c�t�i�a�k�o�ŁA2009�j�́q���c�唪 �N���r�͓��R�s���c�唪��i�W�t�̂�����Q�Ƃ��Ă���͂�������A�������e�ł��T�Ƃ͂Ȃ肦�Ȃ��B���̑�w�ݐЊ��Ԃɂ��ẮA����̒����E�T���ɘւ������B

�C���^�[�l�b�g�ŕ����T�����Ă���ƁA�Ƃ��ǂ��u����́v�Ƃ��������ɏo���킷�B�����Ԃ�O����ϊw�s���ƌ��g�t�i���A���e�̉�A1982�j�Ɂq�g�����E�o���r�����^����Ă��邱�Ƃ͒m���Ă����B�����A���̈�т����̂��߂ɌÏ���4,000�~�𓊂���̂͂��߂��ꂽ�B�}���قœǂ߂Ȃ����Ɖ�����̂́A����}���قɂȂ����߁A���ݑݎɂ��ߗׂ̌����}���قł̉{�������Ȃ�Ȃ��i�Ƃ���ŁA����}���ٓ���1���̒P�s�{��1���œǂނ��Ƃ́A�s�\�ł͂Ȃ��ɂ���A������ł���j�B���݂̍j�̓��{�ߑ㕶�w�ق��������Ă��炸�A�v�ē����������i�_�ސ�ߑ㕶�w�قɂ������͂������A���̖{��ǂނ��߂ɉ��l�܂ŏo������͉̂������j�B������q���{�̌Ö{���r������ƁA���z2,000�~�̂��̂��o�Ă����̂ōw���ɓ��݂������B������@�ɃC���^�[�l�b�g�Œϊw���������Ă݂�ƁA����6���ɓc�����X����s�ϊw�S��i�k�S3���l�t���o�Ă���ł͂Ȃ����B�q�g�����E�o���r�͑S��i�̑�1���Ɏ��^����Ă��邩��A���{�̋H�����l������Ĉ����o�܂��悤�ɂȂ����̂��B���_�W�s���ƌ��g�t�̓��e�i���j�͂������B

�@

�@

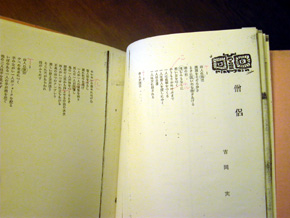

�ϊw�s���ƌ��g�k���A���e�p��2�l�t�i���A���e�̉�A1982�N3��1���j�̕\���i���j�Ɓs�ϊw�S��i�k�S3���l�t���e���{�i�c�����X�A2018�j�̕\���i�E�j

�T

�������z�\�\��iX�ɂ�����o���k�������낵�l

�X��`�M�E�o���\�\�d�����S�k�u�S�v�T���i��㎵�l�E�\��j�l

�ߍX���M�E�o���\�\���_�̎}�k�uapocr.�v�S���i��㎵�Z�E�܁j�l

�g�����E�o���\�\������Ă䂭���Ԃ̑܁k�uapocr.�v�R���i��㎵�Z�E��j�l

���C�ւ̑k�s�A���邢�͂킪�I�u�Z�b�V�����k�uapocr.�v�U���i��㎵���E�l�j�l

�U

�֏�̌ǓƁ\�\��X�a�v�K���W�w���̕��x���߂����āk�u����v�T���i��㔪��E��j�l

�]�X���F���_�\�\���̓�����̈�ʁk�����\�l

�钹�f�z�\�\���̌��k�uWho's�v20���i��㎵���E�O�j�l

�G���Ƃ��āk�u�������v74�`77���i��㎵�O�E��`��㎵�l�E���j�l

�������̕Ћ�����k�u���Ǝv�z�v�i��㎵�O�N�\���j�l

�V

����s�k�����\�����̔����l

�@���ڂ�����

�ڎ��ɂ͕��肪�L����Ă��Ȃ��̂ŁA�\�\�̂��ƂɌf���A����Ɂq���ڂ������r�ɂ��鏉�o�̋L�^���k�@�l���ɕ�����BWikipedia�́q�ϊw�r�Ɉ˂�A�g�����_�̏��o���sapocr.�k�A�|�N�`�t�@�l�t���́u1975�N�k�c�c�l7���A�uapocr�v���X�a�v�K�Ƒn���v�Ƃ���B�s�g���������ژ^�t�ɂ��f�ڂ������̂ŁA���̏��o����T���̂����A�c�O�Ȃ��Ƃɏ������Ă���}���ق͌�������Ȃ��B���āA�s�ϊw�S��i�t���e���{�́q���N���r�ɂ��A�ς�1938�N9��26���A���쌧�����s�ɂďo���B1994�N9��23���A55�ŕa�v���Ă���B�s���ƌ��g�t�́q�T�r�ōł��������y����Ă��鎍�l�́A�ςƓ����̐X��`�M�i1918�`42�j�ł���A�����ŐX��Ƃ��e���̂������A����܂������̈ߍX���M�i1920�`2004�j�ł����āA�g�����i1919�`90�j�ł͂Ȃ��B

�@���o���������l�����ɂƂ��āA�푈�͂���_�ł͋ߑ�I�o���̂����Ƃ�����Ȏ����������Ƃ������Ƃ��ł��邩������Ȃ��B�ڂ�������͂ǂ��炩�Ƃ����A�ނ���I�ɏo���������l���������A�ꐢ��Ȃ�����x��Ă���Ă������l�����A�܂苌�u�����C�J�v�ɂ�鎍�l�̎����D��ł����B�u�r�n�v�𒆐S�ɂ������l�����̎��ɂ͂ǂ����Ă��i�C�[���ɂ͓����Ă����Ȃ��������̂��i���Ƃ����炪��B�̈�l�ߍX���M���̎��W�i�v���ДŁj���݂Ă��A�����ɂ����Ă��̝R��͗₽���A�ǂ������o�I�Ȗ������Ƃَ͈��̂��̂��B�`���ɂłĂ���u���̌������ɐV�����݂��v�Ƃ�����i���A�薼�̊���Ƃ��ǂ��e�Ղɂ͎��ꂪ������a��������B����ǂ��ŋ߉��ƂȂ��킩�����̂����A���̊�ȑ薼�̎������́A�ߍX���M�Ƃ�����l�̎��l�̐��I���ӂ̈�[��\��������i�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃł���B���쌧�̓c�ɂ���A���I�����̉Q���ł܂��V���ɂ����Ȃ����A�₪�Ă��������Ɩ����ɂȂ��ċP�������ł��낤�����̒��Ԃ����A�u�r�n�v�O���[�v�̎��l�����֑�������т̃��b�Z�[�W�������̍�i�̈Ӗ��Ȃ̂��Ƃ������Ƃ������c�c�j�B�i�q�G���Ƃ��ār�A�{���A���Z�y�[�W�j

�u�ꐢ��Ȃ�����v�ł͂Ȃ��\�N��\�N���낤���A����͂Ƃ������A�ς��e�ߊ���\�����Ă���u���u�����C�J�v�ɂ�鎍�l�̎��v�ɖ{���ŐG��Ă���̂��g���̎��������Ƃ����̂͒��ڂɒl����B�����ĐX���ߍX���́u�����̐�B�v�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�u�u�r�n�v�𒆐S�ɂ������l�����̎��v�̏�����Ƃ��ēo�ꂵ�Ă��邱�Ƃ��l�����킹��A�ς����̎��_�W�Ŏ��݂Ă���̂́A�Ȃ����������������̂ւ̐ڋ߂ɑ��Ȃ�Ȃ��B�W��Ɂu�o���v���p�o����̂�����䂦�ł��낤�B�q�g�����E�o���\�\������Ă䂭���Ԃ̑܁r��

�@�g�����̎��ɂ��Ďv�����߂��炷�Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��H�@�悭�킩��Ȃ����i�N�̓ǎ҂̈�l�Ƃ��ċC�Â������Ƃ�f�ГI�ɏ����Ƃ߂Ă݂����B

�@���㎍���Ɂw�g�������W�x�i�v���Ёj���߂����Ă��čŏ��ɋC�Â������Ƃ́u�҉́v�Ƃ�����̍�i�̌a��ł���B��͍ŏ��̎��W�w�t�́x�̖`��������u�҉́v�ł���A������͎��W�w�Õ��x�ɂ���u�҉́v�Ƃ�����i�ł���B�i�{���A�Z�Z�y�[�W�j

�Ǝn�܂�B�����Ēς������̂́A�q�҉́r�i�A�E1�j�̑S�s�ł���B���̂��Ƃɂ�������B

�@����́w�t�́x�́u�҉́v�ł���B���W�w�t�́x�͓�����㈲���ꂽ�Ƃ������Ƃł��邩��A���̍�i�͎��l�̓����O��̍�i�Ƃ����Ă����ł��낤�B�������A�f�ГI�Ɏ��������A�킸���ȍ�i���c���ē���ŕ��������X��`�M�̎��Ɣ�ׂ�ƁA�������ď��ȍ�i�Ƃ͂����Ȃ����낤�B�X��`�M�̎��̓����Ș_�����͍ŏ�����g�����ɂ͂Ȃ������悤�Ɏv����B������������͓�����̃��_�j�Y���̈���̈�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ���������Ȃ��B�X��`�M���]��̓����Ȗ������䂦�ɕ��������Ƃ���A�g�����͂��̕s�����ȋ��܂��̂т��̂��Ƃ����邩������Ȃ��B����������͋g�����̗ł͂Ȃ��ċg�����Ƃ�������߂Đ��I�Ȏ��l�̎����ł��������̂��B�g�����̎��ɂ�����ʑ��I�ȈӖ��ł̓�����́A���̎��l�̊��ɂ��錾�ꊴ�o�̔�_�����ɕ����Ƃ��낪���Ȃ��Ȃ��Ǝv����B�i�{���A�Z��`�Z��y�[�W�j

�ς͂��̂��Ƌg�������̓����̂���Ă����鏈��ǐq����̂����A�g�����_�̍��i�͂��̖`�������ɐs����B���Ȃ킿�A�u�k�w�t�́x�́u�҉́v�́l������̃��_�j�Y���̈���̈�v�ł���A�u�k�X��`�M�̗]��̓����Ȗ������ɑ��l���̕s�����ȋ��܂��̂т��v�u�g�����̎��ɂ�����ʑ��I�ȈӖ��ł̓�����́A���̎��l�̊��ɂ��錾�ꊴ�o�̔�_�����ɕ����Ƃ��낪���Ȃ��Ȃ��v�\�\���ς̋g���_�̊̂ł���B�ȉ��A�������̕����������āA�ς�������ǂ̂悤�ɓW�J�������������Ă݂悤�B

�@���̃C���[�W�B���I�Ȃ��́m�A�A�n�̃C���[�W�͎��W�w�t�́x�ɂ��S�R�݂��Ȃ����̂ł͂Ȃ����A�剪�M�Ƃ̑Βk�ł��w�E����Ă���Ƃ���A����͎��W�w�Õ��x�ɂ���ē˔@���m�ȗ֊s���l���������̂ł���B�m���ɂ���͑��^�I�Ȃ��́m�A�A�n�̎肴�����D�ގ��l�̋C���I�Țn�D�̎Y���ɂ͑���Ȃ��̂����A�u�_���s�݂̎��v�u���W������������^�_�̂��Ƃ����̂������v�Ȃ���u��̗�����n�v�Ɂu���܂ꂽ�v�Ɖ̂����Ƃ��A���炭���l�́u�o�ƌ���ɂ݂����ꂽ�^��̗��v�̂Ȃ��ɌȂ�̑̌��̍\���A�u������Ă䂭���Ԃ̑܁v�𖧕������̂��B�u���W���������v�Ƃ͎��l���g������������푈�Ƃ����ٗl�Ȏ���̕ʏ̂ł����������낤�B�i�����A�Z���`�Z��y�[�W�j

���i�̃C���[�W�j�̂Ȃ��Ɂu������Ă䂭���Ԃ̑܁v�i�q�҉́r�B�E12�A3�s�߁j�𖧕������\�\���ꂱ���ς̋g�����_�̊j�S�ł���i����ɑI�ꂽ�̂�����䂦�ł���j�A�u������Ă䂭���Ԃ̑܁v�Ƃ́u�s�����ȋ��܁v�Ɠ����́A�����̂тȂ���Ȃ�Ȃ��������l�̕��ׂ̂܂��̖��ł���B

�@�u���̂悤�ȋ�Ԃ��Ђ��Ă䂭�v�̂́u�艞�����Ȃ��v�u�E�C�v���������ꂽ���l�̕��{�ł���B�������Ď��l�́A�u�Â��[�x�v����u�����l�v�ƂȂ��đh��A���W�w�Õ��x�́u�i�����݂̎��v���o�Ď��W�w�m���x�́u�[���Ȏ��̏d���Ɖ~�݂����������v�̐��E�ւƓW�J���Ă����̂ł���B

�@��i�u�m���v�͂��̂悤�Ȏ��l�̈يE�̌��̋Ɍ��I�ȓˏo�ł������B�����č�i�u�����v�͂ق��Ȃ�ʁu�����l�v�̐����������Ƃ������Ƃ��ł��邾�낤�B

�@�u�l�l�̑m���v�Ƃ͋��炭���l�̕��g�Ƃ��Ắu�l�l���n�d���v�ł���A���̐��I�ȁs���t�̍\���ł���B���́u�l�l�̑m���v�̐��E�Ƃ̊�Ȋm�������A���n�d�����l�g�����̊m���ł����������낤�B�i�����A���l�y�[�W�j

�q�m���r�͈يE�̌��̋Ɍ��I�ȓˏo�ł������\�\�u�l�l�̑m���v�͎��l�̕��g�Ƃ��Ắu�l�l���n�d���v�ł���A���̐��I�ȁs���t�̍\���ł���\�\���Ȃ킿�u�يE�v�Ƃ͋g���ɂƂ��Ắu�푈�v�ł���A�u�m���v�́u�n�d���v�̕��g�m�A�A�n�ł���\�\�Ƃ����ς̎w�E�͑N��ł���B�����V�g���A�����k�Ƃ��āu�m���v�ɂ��V�����ǂݎ�����i�s���w�t1959�N5�����q�F�t�ψ����z�r�j�̂Ƃ͐^��������Η�����l�������A���ɂ́u���̎��l�̊��ɂ��錾�ꊴ�o�̔�_�����ɕ����v������m�A�A�A�n������̂����������ʂƂ����v���Ȃ��B

�@�܂�u�p���v�Ƃ͋g�������������ꂽ�펞�̌��ł���Ɠ����ɁA���l��������������̌��ł��������Ƃ����ׂ����낤�B���l���u��̗��v�̂Ȃ��ɖ����������̂́A���{��i���{�l�j�Ƃ����o���̍\���́u������Ă䂭���Ԃ̑܁v�������̂��B����͂ǂ������̍��̓`���I�ȕ��y�̂Ȃ��œ��قȈʒu���߂Â��Ă��������E���H�����̕��I�Ȗ��l�|�̐��E�ɒʂ��鎑���I�Ȋ�ł��̏ؖ��ł��������B�����āu�n�ォ��͂���ꂽ�ׁv�u�������蒆�����ʂ��Ƃ�ꂽ�܁v�Ƃ́A���̂悤�Ȏ���̕s�^�i�H�j��S���Ă��̂Ƃ����l�����ʂ��������Ԃُ̈̂������Ƃ����Ă������낤�B�܂莍�l�͋ߑ㎍���\�H���������I�R��A�����̏ꍇ�ȋ��{��`�Ɠy���I��Ƃ̘a���ܒ��ɂ����Ȃ������ߑ�I�m����O��I�ɔے�E���₷��i���l�̗p��������u��������v�j���Ƃɂ���ċt�Ƀ��_�j�Y���Ŗ\���������̍��̕s�K�Ȋ�����襘H�n�����̂ł���i���Q�j�B�i�����A���Z�y�[�W�j

�u�p���v�Ƃ͐펞�̌��ł���A����̌��i�����ԁj�������\�\�����I�R��Ƌߑ�I�m�����u��������v���ƂŁA������襘H�n�����\�\�̑O�ҁA���Ȃ킿�펞�̌��Ɗ����I�R��͑����̋g���_�ł����Ύw�E����Ă������A��ҁA���Ȃ킿����̌��i�����ԁj�Ƌߑ�I�m���͒ϊw�Ǝ��̒���Ƃ����Ă悢�B�u���̍��̓`���I�ȕ��y�̂Ȃ��œ��قȈʒu���߂Â��Ă��������E���H�����v����̓I�ɒN���w���̂��ς͖������Ă��Ȃ����A���͎��l���������Ԃ�u�꒼�ƂȂǂ̎U����Ƃ�z�N���Ă��܂����B�����Ēi���Ō�́i���Q�j�́A���̋g�����_�̖����ɒu���ꂽ�㒐�ł���B

�i���Q�j���W�w�m���x�ɂ́u�����v�Ƃ�����i������B�u�Z�˂����낷�^�ڂ��ɂ͏�l�̏K�����Ȃ��^���_�܂œS�̔��͂��ɂ���v�Ƃ������Ƃ��A�u�S�̔v�ň͂����̂��͂�ꂽ�̂��B����́u��l�v�̔��f�������ċg�����̊�łȊ��̂��肩�����Ă���Ƃ����ׂ����낤�B�i�����A����y�[�W�j

�ς��{�_�ŗp�����e�N�X�g�́A���㎍���ɔŁs�g�������W�t�i�v���ЁA1968�j�Ɓs�����C�J�t�i1973�N9�����k�g�������W�l�j�̓�_�����̂悤���B��ׂ����ƂɁA�������ӂ��̕�������ł��g�����_�͉\�Ȃ̂��B�����ۂ��A���W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j�����s���ꂽ�Ƃ��ς͓�\�������B����400���̏����s�m���t����ɂ��邱�Ƃ��ł����̂��A�ڍׂ͕s���ł���B

�k�NjL�l

�s�ϊw�S��i�k�S3���l�t�i�c�����X�A2018�N6��5���j�́A�ߔN�ł͂��̊��s���������u���㎍�l�̑S�W�v�ł���B�ϊw�v�l�M�q����Ɉ˂�A���̑S�W�̖{���͒��҂����O�p�ӂ��Ă��������̒����{���{�Ƃ��Ă����i�����j���A�{�e�ł͋g�������ڂɂ����ł��낤�������������i�����������A�ϊw�͂͂����ċg�����Ɂs���ƌ��g�k���A���e�p��2�l�t�����������낤���j�B�Ԃ��ɍZ�������킯�ł͂Ȃ����A�S�W�łׂ͍��Ȍ�������������āA�ǂ݂₷���Ȃ��Ă͂�����̂́A�_�|�ɉe������悤�Ȓ����͎{����Ă��Ȃ��B���R���낤�B�Ƃ���ŁA�k��3���l�ɂ͒ϊw�̍�i�̂ق��A�q���^�r�Ƃ��Ēm�F�ɂ��Ǔ������Ę^����Ă���B�R�{�N��́A�ς̈�����ɓ�����1995�N9���ɔ��s���ꂽ�s����t19���k�ϊw�Ǔ����W�l�ŁA�q�ϊw�̂����ꏊ�r�����̂悤�Ɏn�߂Ă���B�u���Ƃ��Βϊw���ߍX���M�ɂ��ď����A�R���钹�ɂ��ď����B�g�����ɂ��āA�X��`�M�ɂ��āc�c����͒ϊw�ɂƂ��đΏۂւ̕Έ��ł��Ȃ���A�܂��Ĕᔻ�ł��Ȃ��B����́A�������ǂ��ɂ��邩�Ƃ����ώ��g�̂��߂̎��Ȋm�F�ɂق��Ȃ�Ȃ������v�i�s�ϊw�S��i�k��3���l�t�A�O�Z�Z�y�[�W�j�B�s���ƌ��g�t�̏����͂��u���l�̎U���v���ƌ������Ƃ���ŁA������������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�B���Ƃ��Ă͂����ɁA���l�ɂ��������Ȃ��A�����߂��镶�͂Ƃ����قǂ̈Ӗ������߂����肾�B�ǂ����ŁA�ꊪ�{�̊ȕւȁs�ϊw���W�t���o���Ă���Ȃ����낤���B

�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c

�i���j�ϊw�̎��q�Â��ǂ�����r�i�s���w�t1989�N3�����j�Ɂu�₪�Ă���k�c�����̑��q�l�͒��ɔM�����^���邩��Ƀ]�b�Ƃ���悤�ȃJ�}�L���̋���Ȃ���^���R�Ə��ɂ̂��Ă��߂����߂^�����ȃX�P�b�`���Ă����Ȃ������^�i�ڂ��̎G���W�w���ƌ��g�x�̓����̃J�b�g�́A���̍��̑��q�̂��̂��j�v�i�����A��O�`��l�y�[�W�j�Ƃ������傪����B���сq�Â��ǂ�����r�����߂�ꂽ�ς̑掵���W�s䈁t�i����ɍH�[�A1992�N6���j�͌��邱�Ƃ��ł��Ȃ��������A�s�ϊw�S��i�t�ɂ�����{���͂���Ə�������Ă��āA���R�̂��ƂȂ���A���o�Ɏ肪���������̂����W�Ɏ��߂�ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B

�i�����j�u�k�ϊw�́u�⌾��v�ɏ����ꂽ�܂̂����́l�Ō�̈�ɁA

�@��A�S���W���s���̍ۂ́A�����{���{�Ƃ��邱�ƁB

�@�Ƃ���܂����B���͋���˂����v���ŁA�����ɏ��ւɂ���܂̖{�I�̈���T���܂����B�����āA�g�r���̂���N�㕨�̖{���̍ʼn��i�̒��ɁA�Ђ�����Ƃ��ꂪ���ɕ��ׂ��Ă���̂������܂����B�v�i�ϐM�q�q���܁A�v�����Ɓ\�\���ׂ��ґz�Ɓr�A�s�ϊw�S��i�k��3���l�t�c�����X�A2018�N6��5���A�O��Z�y�[�W�B���o�́s����t19���k�ϊw�Ǔ����W�l�A1995�N9���j

�E�F�u�T�C�g�s���w�܂̐��E�t�i�Ǘ��l�Fpelebo@nifty.com�j�������[���B����26�N�i2014�N�j11��1���̓��T�C�g�J�݂̍ہA���̂悤�ȏ������f����ꂽ�i�����̉��s�ӏ���ǂ����݁A�i�����^�Ŏ������j�B

����12�N/2000�N�Ɂi�Ђ�����Ɓj�n�߂��u���؏܂̂��ׂāv�A��������h�����ĕ���19�N/2007�N�ɊJ�݂����u�H��܂̂��ׂāE�̂悤�Ȃ��́v�A�Ƃ��܂��āA����ɂ��̂��сu���w�܂̐��E�v���I�[�v�����邱�Ƃɂ��܂����B�^�u�����v�Ɋւ�����̂���ƂȂ�܂����A���{�ł���܂ōs���Ă������w�܁i�₻��ɗނ�����j�̐��X�������܂��B�^�Ƃ����܂��̂��A���^�N�V���g�A���w�܂Ɋւ��鎑���͂ǂ����s�\���ȕ����������A�Ƃ������Ƃ��A�����������Ă��邩��ł��B�^�i�����Ă���Î҂��ҁE��܍삾�����Љ��Ă��āA�I�l�ψ������o�[��I�l���A���ҁE����A����̂��̂ł���Ή��呍���ȂǂȂǁA���w�܂�m�邤���ŏd�v�ȗv�f���ȗ�����Ă�����̂������A�Ƃ����Ӗ��ł��j�^�����������؏܂ƊH��܂̃T�C�g���������̂ŁA������������b������������Ƃ܂Ƃ߂Ă��������A�Ǝv���Ďn�߂邱�Ƃɂ��܂����B�^�܂��܂����א�Ă��Ȃ��܂�����������̂ł����i�c�c�ȂǂƁAwikipedia�݂����Ȍ����āA���݂܂���j�������ł��[�������Ă�����Ǝv���܂��B�i�q�T�u�T�C�g�J�݂ɓ������āB�r�j

�u�I�l�ψ������o�[��I�l���A���ҁE����A����̂��̂ł���Ή��呍���ȂǂȂǁA���w�܂�m�邤���ŏd�v�ȗv�f���ȗ�����Ă�����̂������v�Ƃ����w�E�͉s���B���������u�g�����v�ׂ��Ƃ���A�S����7���̋L�ڂ��������i�ے������͏��т��X�I�ɕt�������́j�B

�@1959�N04�� ��9�� �g���� �w�m���x ���

�A1968�N02�� ��19�� �ǔ����w�� �w�g�������W�x ���

�B1969�N01�� ��20�� �ǔ����w�� �w�Â��ȉƁx ���

�C1977�N01�� ��7�� �������� �w�T�t�����E�݁x ���

�D1984�N03�� ��2�� ���㎍�l�� �w��ʁx ���

�E1989�N03�� ��7�� ���㎍�l�� �w���[���h���b�v�x ��⎫��

�F1989�N03�� ��4�� ���̕��w�ُ� �w���[���h���b�v�x �����

�g������܂����@�ƇC����ю�܂����ނ����F�͖{�T�C�g�ł����т��ѐG��Ă��邪�A�A�ƇB�ƇD�̌�₨��чE�̌�⎫�ނ͏����ł���B���Ƃقǂ��悤�Ɂs���w�܂̐��E�t�̔��{�Ԃ�ɂ͓���������B�����Ƃ��s�T�t�����E�݁t�̖����܂̎���ނ͂Ƃ������A�s��ʁt�̓����L�O�����܂��R��Ă���͉̂����Ȃ��B�����v���āA���T�C�g�����̕��w�܂Ƃ��Čf�ڂ��Ă���Ώۂ��m�F�����Ƃ���A�ȉ���11�̏܁A���Ȃ킿

�g���܁^���F�G�Y�܁^�������܁^���㎍�����܁^���㎍�l�܁^���㎍�Ԓ֏܁^�����Y�܁^��������܁^����\�O�Y�܁^�O�D�B���܁^����M�v��

������ŁA�����L�O����܁i2017�N����u����܁v�ɉ��́j�͊܂܂�Ă��Ȃ������B�ƂȂ����̂˂��肾�����̂ŁA�p������B���āA���T�C�g�Ŋ��S�����̂́u�u���w�܂̐��E�v�� �I�l�ψ��������v�Ƃ����y�[�W�ւ̃����N�ŁA�g���̏ꍇ�A��܂����ӂ��A�g���܂ƍ������܂�����ɊY������B�����A�܂���܂̕����炢�����B�@�̑�9��g���܂͎��̂悤�ɋL�ڂ���Ă���i�����͌r�𑽗p�������₷�����C�A�E�g�����A���p�ɂ������Ă̓X�y�[�X�̊W�ʼn��s�ӏ���ǂ�����Ł^�Ŏ��������߁A�Ώۏ��Ђ̑p�������k�@�l�Ŋ������j�B

���a34�N/1959�N�x

��[ ���� ] ���a34�N/1959�N4��6��

��[ �}�� ] �w���w�x���a34�N/1959�N6�����A�w���㎍�蒟�x���a34�N/1959�N7�����I�l�o�ߌf��

��� �g���@�� �w�m���x ���a33�N/1958�N11���E���惆���C�J��

��� �l�c�m�� �w�l�c�m�͑�W�x ���a33�N/1958�N7���E�R�͏o�ŎЊ��^������C�u �w�Đ_�_�x ���a33�N/1958�N3���E���惆���C�J���^�А����q �w���̖���̉ʎ����x ���a32�N/1957�N10���E�R���{�I���b��^�g�{���� �w�g�{�������W�x ���a33�N/1958�N1���E���惆���C�J�k�����̎��l�o��3�l�^�R�c���� �w�s����x ���a33�N/1958�N2���E�R�X���X�Њ��^�V��@�� �w�P���Ȑ��U�x ���a33�N/1958�N9���E�R���{�I���b��^���R�o���q �w�ЂƂ�̉āx ���a33�N/1958�N1���E�����Ёk�s�|�[�p��43�l�^�q�n�G�� �w���݂̍��x ���a33�N/1958�N2���E���{�����h���s�����^�k�쑽��q �w���x ���a33�N/1958�N12���E���ԎЊ��^��̂�q �w�����Ȃ��z�B�v�x ���a33�N/1958�N11���E�ђˏ��X�k���㎍�W3�l�^�������a �w���x ���a33�N/1958�N11���E���남���Њ��^�鑺�p�� �w�������̂̉́x ���a33�N/1958�N6���E���惆���C�J��

������[�̏��13���W

������[�ɂ�鐄�E���22���W

�܋�3���~

�I�l�ψ� �����ρi�a�C���ȁj�^������Y�^�ɓ��M�g�^�������^��їQ�v�^�،��F��^����S���^�����V�g�^�y�����d�^�����O�F�^���e���O�Y�^�O�D�L��Y�^����l�Y�^�R�{���Y

�S����ɂ��A���P�[�g���[���i����55�ʁj

��1��I�l�ψ��������a34�N/1959�N4��2����@�m���n�����u�g�~�E�O�����v

��2��I�l�ψ�����4��6����@�m���n�����u�g�~�E�O�����v

������5��27��18:00�`�u�܌��̎��Ձv���@�m���n�����E�ԍ�u������كz�[���v

�s���w�t�i1959�N6�����j�̎��ʂ��ڂ������悤�i�ȉ��A���p���̋����͏�p�����ɉ��߁A���Ȃ̓}�}�Ƃ����j�B�܂��q���d�̓����r�́u�c�́v�̍ŏ��̍��Ɂu���㎍�l��E�g�܌����B���㎍�l��ł́A����S���U���ߌ�U�����A�����E�g�~�[�O�����ɂ����Ċ�������J���A��X��g�܂̑F�t�ɂ��������A���[�̌��ʁA�g�������W�u�m���v�Ɏ��܂ƌ��肵���B�Ȃ��A���_�͖k�쑽��q�W�u���v�B�v�Ƃ���A���Ɂk���̎��l�l�Ƃ����l���Љ�̃y�[�W�ɁA�������i�ҏW���̖،��F��̃y���ɂȂ邩�j�̋L���q�g�܂�������g�����r���ё��ʐ^�t���Ōf�ڂ���Ă���B���C���́q��X�㎍�l��g�ܑF�t�r��3�y�[�W�ɂ킽��ڕ�B�`���Ɂu���㎍�l��g�܂ɂ��ẮA�]�����̑F�t�o�߂����\���ꂽ���Ƃ͂Ȃ������A���ɋ�l�̎���l�𐔂��鎍�d�B��̎��l�܂Ƃ��Ă̈Ӌ`���l���A�{���͓��Ɍ�Ď������ǂ̑F�t�o�߂ƁA�F�t�ψ��̊��z�������Ɍf���邱�ƂƂ����B�v�Ƃ����O�U�肪���邪�A�F�t�o�߂����\����ɂ��������̂́A���ɂ����u�g�������v���N�������߂ł���B�g�����i�́s�m���t�j�Ɍ��y�����F�t�ψ��̊��z�͈ȉ��̂Ƃ���B

�u�l�͋g�������́w�m���x�ɂ�����d���̔������A�����̉s���B�f�Ƒ�_�ȁA�ΏƂ�慎h��[���A��e���o���ʔ����Ɉ�������ꂽ�B��ꎍ�W�w�Õ��x�̍D�܂������L���ɂ���A�X�ɂ��ƍ���Ȏ����ɐi��ł��銸�R�Ƃ����ԓx�́A�Ⴂ���l�ɍł��ӂ��킵���Ǝv���B���̎��͂ǂ��Ȃ邩�A�傫�Ȋy���݂ł���B�v�i������Y�k����l�S���j

�u�k�c�c�l�^���̒��ɍŌ�Ɏc���ꂽ�̂́A�g�����́u�m���v�ƁA�k�쑽��q�́u���v�ł����B�g�����̍�i�́A�G���Łu�m���v�����ǂ�ł��Ȃ����̂ŁA����x�͂��߂Ď��W��ǂ킯�ł��邪�A�S�̂�����̑����K�c�`���Ƃ����d���\���ɕ�܂�A�����I���̌Â����Y���ɂ͉������^������悤�Ɋ�����ꂽ�B�����āA���̎��l�̎��U���I�ŁA�v�l�Ւf�̃X�^�C���ɂ́A���L�̎��ȕǂ��������A�f���ȗ��������܂����̂������B�^�k�c�c�l�v�i��їQ�v�q���z�r�j

�u�ڂ��́A�A���P�[�g�̍ۂ́A�w�ǎ��W��ǂ�ł��Ȃ��̂Ŕ�r���o�����A�������o�����B����̑I�t��ɁA�A���P�[�g�̏W�v�����Ƃɂ��ď\�O���̎��W���I�t�ΏۂƂȂ�ɋy��ŁA����̑I�t��܂ł̎l���ԂɑS���ǂB���̂Ȃ��ŁA�ڂ����\�I�Ƃ��čl�����͈̂������a�A��̂�q�A���R�o���q�A���Ǘ����q�A�g�����A����ɖk�쑽��q�̌܁m�}�}�n���W�ł���B�Ƃ���ŁA�����̂́A�D�ꂽ�̂��͂��߂̎O�т����ł��Ƃ͂��̐������̌J�Ԃ��B���R�A���ǂ͂Ƃ��Ɋ��o�I�Ŏ�X�����B�g���͍͗�m����т����ŁA���̃g�{�P�����͑����ʔ�������Ǖ\�����U���ō̂�Ȃ��B���ǁA���Ӂm�}�}�n�I�ȓ��e�������A���̓��e�ƕ\���Ƃ��~���ł���A���̑��Ă���̂́A��̂�q�Ɩk�쑽��q�̓W�ł���B����P�L���[�ɂ́A�ڂ��͗�Âɍl���āA�k�쑽��q�ɓ��[�����B��̂�q�̐��E�͂��܂�ɂ��P���Ŋ���Ă���̂ɂ���ׂāA�k�쑽��q�̐��E�͕��G�Ő[���؎��ł���ƍl��������ł���B�^�k�c�c�l�v�i�k��~�F�q�ڂ��̈ӌ��r�j�k�k��~�F�́s���w�܂̐��E�t�ł��A���́s���w�t�́q��X�㎍�l��g�ܑF�t�r�ł��L�ڂ���R��Ă��邪�A������Ƃ����I�l�ψ��̈�l�ł���B�t������Ȃ�A�k�쑽��q�̕v�N�ł�����B�l

�u���W�u�m���v��ǂ�őm���Ƒ肷�鎍�͖ʔ��������A���̑��̍�i�́A���܂�悢�Ǝv��Ȃ����B�m���Ƃ��������A�\�����ꂽ�`�Ԃ̖ʔ����ŁA�Z�@�̐V����������ǁA�����k�̎��́A�@���ɂ��o�J�ɂ���߂��Ă���C�����āA��[�𓊂��邱�Ƃ͂��Ȃ����B�v�i�����V�g�k����l�S���j

�u���͍Ō�̑F�t�ψ���ɉ��āA�u���v�𐄂������A�u�m���v�Ɍ��܂��̂ŁA����ł��悢�Ǝv���B�u���v�͌��㎍�Ƃ����g�̂Ȃ��ł������Ă���ق��A�t�قȂƂ��������B���̘g����݂͂ł��i�����͏�������Ƃ���Łj�Ǝ��Ȏd�������Č������_�Ă������B�u�m���v�͌��㎍�̘g�̂Ȃ��ł͂��邪�[�������d���������A�\���̓A���o�����X�ȂƂ�������邪�Z�p�I�ɂ͊m�����B���͂ǂ���ɂ��ׂ����Y�B�k�c�c�l�v�i�y�����d�k����l�j

�u���N�̂悤�ɂg�܂̑I�l�ɓ��Ă������A�܂̂��Ƃ������ƁA����܂ł̎���W�̂����ɂ́A����܂�C��肵�Ȃ��̂ɁA���[�̌��ʁA��܂ɂ��܂Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ����x�������B�Ȃ�ƂȂ��_�����������Ƃ����悤�Ȃ̂́A���W�̏ꍇ�ł́A�ǂ����������낢���Ƃł͂Ȃ��悤���B�^�����A���N�̋g���N�́u�m���v�̎�܂́A�ڂ��ɂƂẮA���ɂ����肵���C�������B�ڂ��́A���̎��W���o��₷���V���ɏ��]�����ďo�����A�C�ɓ������W��������ł���B�^��̍�i�W���A�펯�ɂ�ē_�����������m�}�}�n�̂ł͂Ȃ��āA�I���W�i���e�C�̋����ɂ�Ď�܂����Ƃ������Ƃ́A�I�l�ɓ�����l�Ƃ��Ă��A���Ɍ㖡�̂������̂ł����B�^���̎��W�͈ꌩ����ŁA��ʂ̓ǎ҂̎��ɂ͕����Ȃ���������Ȃ����A�펯�I�Ȏ��ɂ������l�X��\���ɃV�������A���Y�������������l�X�ɂƂẮA���ɋ����[�����W�ł���B���@�̌����Ƃ��ẮA�u���g�������Ɠ��n������ǂ��A���������ӎ��I�ŁA��]�I���B�����Ă��ׂĂ̍�i�̎�肪�A���J�ƈ��ӂɂ݂��������I�̏X���ɔ����Ă���B�^���̃C���[�W�̐R���I�Ռ��͂������炵�����̂ł����B�����Ă��̂悤�ȏՌ��͈͂�̍�i���A���w�Ƃ��Ĉ�Ԋ댯�ȏ�Ԃɂ�����Ă͂��߂Ċl�������Ƃ���̂��̂ł��邱�Ƃ��v�킹���B�^���́u�m���v�̂ق��ɂ��A���ڂ���Ă������W��������Ƃ��m�������A���́u�m���v�ɂ���ׂ�ƁA��͂肻���̎��W�͂ǂ����A���K�͂Ȏ��̋@�\��`����E�o������Ă���m�}�}�n�Ƃ��낪�����B���낢��ȈӖ��ŁA���̎��W����܂������Ƃ́A��ς蓖�R�Ȃ��Ƃł���Ȃ���A�قƂ����C�����ł���B�v�i����l�Y�q���W�u�m���v�̎�܂ɂ��ār�S���j

�u�k�c�c�l�^���̌��ʁA�ŏI���̑I�t�ψ���ŁA�S�ψ���v���������ȕ��@�ɂ�āA���͎��̂��Ă��[���s�g�����킯�ł��邪�A�����ő���g�܂��g���@�����W�u�m���v�ɂ��܂���u�B���͂��܂܂œ��̒��ɂ��������Ԃ肩�̏d�����ْ����A���Ƌ�C�̂悤�ɉ�������̂����ڂ����B�����ē����Ɏ��͈ψ��Ƃ��Ă̏d�J���������ꂽ���ƂɂȂ�킯�����A���͂ЂƂ�̎��l�Ƃ��Ď�c�m�}�}�n�ҋg���@���ɐS��肨�߂łƂ��Ɠ`�ւ����Ǝv�Ă���B�v�i�����O�F�k����l�j

�������A�C�̑�7�����܂͎��̂悤�ɋL�ڂ���Ă���B

���a52�N/1977�N�x

��[ �Ώۊ��� ]�����a50�N/1975�N12��1���`���a51�N/1976�N11��30��

��[ ���� ] ���a51�N/1976�N12��20��

��[ ���\ ] ���a52�N/1977�N

��[ �}�� ] �w���㎍�蒟�x���a52�N/1977�N2�����I�]�f�ځy�g�����́q���A�r���q��������܈��A�r�Q�Ɓz

��� �g���@�� �w�T�t�����E�݁x ���a51�N/1976�N9���E�y�Њ�

��� �����@�� �w�H���̔�ԕ��i�x ���a51�N/1976�N6���E�y�Њ��^���@�m �w�ہx ���a51�N/1976�N8���E�v���Њ��^�V��ޓ�Y �wles invisibles�@�ڂɌ����ʂ��̂����x ���a51�N/1976�N10���E�v���Њ��^�k�����Y �w����̋F��x ���a51�N/1976�N4���E�v���Њ��^�ߍX���@�M �w�M�\���̑��̎��x ���a51�N/1976�N7���E����G�ߎЊ��^����M�V �w�����\�x ���a50�N/1975�N12���E���w�Њ�

�I�l��Řb��ɂ̂ڂ�������

�I�l�Ώ�24��

���܁{����30���~�{�L�O�i

�I�l�ψ� ����N�v�^�剪�M�^�c������^�����^��Y�^�R�{���Y

�I�l�������a51�N/1976�N12��20��17:00�`�@�m���n�����E�s���J�u���̋{�v

���掮�����a52�N/1977�N1��28��18:00�`�@�m���n�����u�ԍ�v�����X�z�e���v

�ԑR���鏈���Ȃ��Ƃ́A�����������Ƃ������̂��낤�B�ƂȂ�A�����Â��A��1968�N02�� ��19�� �ǔ����w�� �w�g�������W�x ���A�B��1969�N01�� ��20�� �ǔ����w�� �w�Â��ȉƁx ���A�D��1984�N03�� ��2�� ���㎍�l�� �w��ʁx ���A�ׂȂ��킯�ɂ͂����Ȃ��B�ȉ��ł́A�g�����Ɋւ���L�ڂ��Ԏ��ŕ\�����悤�B

�A�̑�19��ǔ����w�܂͎��̂悤�ɋL�ڂ���Ă���i���̔o��܈ȊO�́A�U���ɂ��e�܂̏ڍׂ͏ȗ������j�B

���a42�N/1967�N�x

��[ �}�� ] �w�ǔ��V���x���a43�N/1968�N2��2�����\�A�����[���I�]�f��

�����܁k�c�c�l

�Y�ȏ܁k�c�c�l

���M�E�I�s�܁k�c�c�l

�]�_�E�`�L�܁k�c�c�l

���̔o���

��� �y������ �̏W�w��W�x[��](��) ���a42�N/1967�N11���E���ʏ��[��

��� �R�{���Y ���W�w����҂̘f���̉S�x ���a42�N/1967�N-���E�v���Њ��^�@�@���� ���ю��w�������x ���a42�N/1967�N10���E�퐶���[�� �^�g���@�� ���W�w�g�������W�x ���a42�N/1967�N10���E�v���Њ��^�ؖ��@�C �̏W�w���N���N�x ���a42�N/1967�N9���E�Z�̌����Њ��^�������c�j ��W�w���c�x ���a42�N/1967�N11���E�݂������[���^������� ��W�w�܂ڂ낵�̎��x ���a42�N/1967�N12���E�v���Њ��^�R�����q ��W�w��{�R�����q�S��W�x ���a42�N/1967�N11���E�W�p�Њ�

�����E�|��܁k�c�c�l

���܋L�O�i�{����20���~

�I�l�ψ� ��c�L�Y�k�Y�ȏܑI�]�S���l�^��Ŏ��Y�^�͐��D���^����S���^���яG�Y�^�������^�i�䗴�j�k�����ܑI�]�S���l�^�������v�k�����E�|��ܑI�]�S���l�^�O�H���Y�^�і[�Y�^�����ّ��Y�k�]�_�E�`�L�ܑI�]�S���l�^�x����{�^�����H���q�^�{�A��k���̔o��ܑI�]�S���l�^�R�{���g�k���M�E�I�s�ܑI�]�S���l

���掮�����a43�N/1968�N2��10��11:30�`�@�m���n�����E�L�y���u�ǔ���ًM�o���v

�s��̐V���k�[���l�t�i1968�N2��2���A�ܖʁj�ɑI�]�q��19�� �ǔ����w�܂ɋP���Z��i�r������A���̖����Ɂq����i�r�Ƃ��āy���́E�o�啔��z�u�k�c�c�l�u�g�������W�v�k�c�c�l�v�Ƃ���B���̂Ƃ��͎��̎�܍�i���Ȃ������B

�������A�B�̑�20��ǔ����w�܂͎��̂悤�ɋL�ڂ���Ă���B

���a43�N/1968�N�x

��[ ���� ] ���a44�N/1969�N1��23��

��[ �}�� ] �w�ǔ��V���x���a44�N/1969�N2��1�����\�A�����[���I�]�f��

�����܁k�c�c�l

�Y�ȏ܁k�c�c�l

���M�E�I�s�܁k�c�c�l

�]�_�E�`�L�܁k�c�c�l

���̔o���

��� ����N�v ���W�w�킪�o�_�E�킪�����x ���a43�N/1968�N4���E�v���Њ�

��� �ѓc���� ��W�w�Y���x ���a43�N/1968�N11���E�q�r�Ёk����o��15�l�W�l

��� �剪�@�M ���W�w�剪�M���W�x ���a43�N/1968�N2���E�v���Њ��^�g���@�� ���W�w�Â��ȉƁx ���a43�N/1968�N7���E�v���Њ��^���c�h�� �̏W�w�����炬���Ёx ���a43�N/1968�N5���E�Z�̐V���Ёk�Í��̏W�l�^�ߓ��F�� �̏W�w���^�x ���a43�N/1968�N10���E�Z�̌����Њ��^��؊щ� �̏W�w�쐤�W�x ���a43�N/1968�N8���E�V�����[���^���@�ΓC ��W�w��{�ΓC��W�x ���a43�N/1968�N10���E���������^�x������ ��W�w�P���Ȍ�x ���a43�N/1968�N4���E�������p��

�����E�|��܁k�c�c�l

���܌��{����20���~

�I�l�ψ� ��c�L�Y�^��Ŏ��Y�^�͐��D���k���M�E�I�s�ܑI�]�S���l�^����S���k���̔o��܁w�킪�o�_�E�킪�����x�I�]�S���l�^���яG�Y�^�������^�i�䗴�j�^�������v�^�O�H���Y�k�����܁w�s�ӂ̐��x�I�]�S���l�^�і[�Y�^�����ّ��Y�k�]�_�E�`�L�ܑI�]�S���l�^�x����{�^�����H���q�k���̔o��܁w�Y���x�I�]�S���l�^�{�A��^�R�{���g�k�����܁w���x�I�]�S���l

�ŏI�I�l�ψ��������a44�N/1969�N1��23��

���掮��3��3��16:00�`�@�m���n�����E�ۂ̓��u������فv

�s��̐V���k�[���l�t�i1969�N2��1���A���ʁj�ɑI�]�q��20�� �ǔ����w�܂ɋP���Z��i�r������A���̖����Ɂq����i�r�Ƃ��āy���́E�o�啔��z�u�������k�c�c�l�u�Â��ȉƁv�g�����k�c�c�l�v�Ƃ���B��܂��������i�ɂ��ẮA����S�����q��㎍�̂���s�Ȗ`���\�\���w�I�ȑ���r���Ă���B�ǔ����w�܂Ɋւ��ăR�����g����A�A�́s�g�������W�t�i���s�����ɂ�����S���W�ɑ�������j�͂Ƃ������A�B�Ŏ��W�s�Â��ȉƁt���m�~�l�[�g����Ă���̂ɂ͋����B�Ƃ����̂��A�����͒P�s���W����1968�N�̊��s�����A���W�̖{���͑O�N�A1967�N�́s�g�������W�t�i���a42�N/1967�N�x����i�I�j�Ɏ��߂��Ă�����̂Ɛ������Ȃ�����ł���B�����͂ǂ��ۛ��ڂɌ��Ă��A����N�v�́s�킪�o�_�E�킪�����t�ɕ�������B

�D�̑�2�㎍�l�܂͎��̂悤�ɋL�ڂ���Ă���B

���a59�N/1984�N�x

��[ �Ώۊ��� ]�����a58�N/1983�N1��1���`12��31��

��[ ���� ] ���a59�N/1984�N3��3��

��[ �}�� ] �w���w�x���a59�N/1984�N6�����I�]�f��

��� ���ˁ@� �w�͔Ȃ̏��x ���a58�N/1983�N8���E�v���Њ�

��� ������q �w����̎d���x ���a58�N/1983�N8���E�Ԑ_�Њ��^�@�@���� �w�����x ���a58�N/1983�N11���E�v���Њ��^�������H �w�e�̂킩��x ���a58�N/1983�N6���E�����Њ��^���V�@�� �w�z�n���͊݁x ���a58�N/1983�N11���E�O�B�o�Ŋ��^�������� �w�G�́x ���a58�N/1983�N8���E���_�Њ��^�����@�� �w�Úg�̉āx ���a58�N/1983�N5���E�q�r�Њ��^��@�� �w���ہx ���a58�N/1983�N5���E����G�ߎЊ�

��⎫�� ���x�ےj �w�����������鎍�x ���a58�N/1983�N8���E�_�_����

������[�̏��9���W�i����Ꟃ��܂ށj

��� �L�c���Y �w�Z�����b�N�̉āx ���a58�N/1983�N5���E����R�c���^�ݖ{�}�`�q �w�R�U�@���̒��u���[�X�x ���a58�N/1983�N11���E�Ԑ_�Њ��^�k��@�� �w�����I�@�B�x ���a58�N/1983�N5���E�|���Њ��^��؎u�Y�N �w�Z�_�m�T���x ���a58�N/1983�N7���E����R�c���^�g���@�� �w��ʁx ���a58�N/1983�N10���E����R�c��

��⎫�� �a��F�� �w�K�N�E�߉́x ���a58�N/1983�N8���E�v���Њ�

�I�l�ψ���ɂ��lj�6���W

����30���~�{�L�O�i

�I�l�ψ� �H�J�L�^���C�i��^�����N�j�^���R����^�y�����d�m�ψ����n�^�߉ϑ��Y�^���x�ےj

�I�l�ψ�7���ɈϏ���9��12��

�S����ɂ�铊�[�����a58�N/1983�N1��31�����i����246�[�E�������[����і���46�[�j

�J�[��2��4��15:00�`�@�m���n�����E�_�c�u�g�~�[�O�����v

��1���I�l�ψ���������18:00�`�@�m���n��

��2���I�l�ψ����������@�m���n��

��3���I�l�ψ�����3��3��13:00�`�@�m���n�����E�R�u�����V���ЁE�R���v

�s���w�t�i1984�N6�����j�́q����q���㎍�l�܁r�I�l�̂��Ƃr�őI�l�ψ����g�����i�́s��ʁt�j�ɐG��Ă���ӏ��������B

�u�k�c�c�l�^�܂͈���Ƃ����̂����O�����珇���ɂ��ڂ��čs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���k�̏�S�ψ��̓��[�Ŕ����ɂ��ڂ邱�Ƃɂ����B�^���̌��ʁA����ꟁA��ؔ��A�L�c���Y�A�g�����A�ݖ{�}�`�q�̌����c�����B�k�c�c�l�^�Â��đ��i�ł͋g�������Ɗݖ{�}�`�q�����������B�g�����̌Ñ�����������Ǝ��̐��E�A�ݖ{���̌��㎍�Ƃ��Ă̎��݂ȃu���[�X���\���ɔF�߂������̂��Ƃł������B�v�i�y�����d�i�I�l�ψ����j�q�I�l�o�߂Ǝ����r�j