吉岡実詩集収録詩篇および未刊詩篇〔初出形〕ファイル(小林一郎が吉岡実全詩286篇の初出コピーに定稿化のための作者の手入れを赤字で記入・再現)――当初のままのフラットファイルは右から①〜⑥と左端の未刊詩篇分だけで、⑦と⑧はリングファイルに、⑨〜⑫はクリアファイルに、それぞれ入れかえて収容(左)と④の吉岡実詩集《僧侶》〔初出形〕ファイルの詩篇〈僧侶〉(右)

最終更新日 2019年4月30日

吉岡実詩集収録詩篇および未刊詩篇〔初出形〕ファイル(小林一郎が吉岡実全詩286篇の初出コピーに定稿化のための作者の手入れを赤字で記入・再現)――当初のままのフラットファイルは右から①〜⑥と左端の未刊詩篇分だけで、⑦と⑧はリングファイルに、⑨〜⑫はクリアファイルに、それぞれ入れかえて収容(左)と④の吉岡実詩集《僧侶》〔初出形〕ファイルの詩篇〈僧侶〉(右)

【1950年代】 1955(昭和30)年

1956(昭和31)年

1957(昭和32)年

1958(昭和33)年

1959(昭和34)年

【1960年代】 1960(昭和35)年

1961(昭和36)年

1962(昭和37)年

1963(昭和38)年

1964(昭和39)年

1965(昭和40)年

1966(昭和41)年

1967(昭和42)年

1968(昭和43)年

1969(昭和44)年

【1970年代】 1970(昭和45)年

1972(昭和47)年

1973(昭和48)年

1974(昭和49)年

1975(昭和50)年

1976(昭和51)年

1977(昭和52)年

1978(昭和53)年

1979(昭和54)年

【1980年代】 1980(昭和55)年

1981(昭和56)年

1982(昭和57)年

1983(昭和58)年

1984(昭和59)年

1985(昭和60)年

1986(昭和61)年

1987(昭和62)年

1988(昭和63)年

1989(昭和64/平成元)年

【1990年代】 1990(平成2)年

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2019年4月15日は、吉岡実が生誕して100周年の記念すべき日である。私は本サイト《吉岡実の詩の世界――詩人・装丁家吉岡実の作品と人物の研究》でも祝意をこめた企画を用意したいと思い、吉岡が生前、活字にして発表した全詩作品286篇の〔初出形〕を発表順に掲載することにした。本サイトの冒頭ページ《〈吉岡実〉を語る》では、すでに詩歌集《昏睡季節》(1940)から詩集《ムーンドロップ》(1988)までの全刊行詩集収録の詩篇、および未刊詩篇を本文校異の形で掲げている。だがそれらは、新聞・雑誌などに掲載された〔初出形〕と単行詩集もしくは全詩集に収められた〔定稿形〕を併記したテキストを単行詩集の刊行順・収録順に並べたものだった。今回の〈吉岡実全詩篇〔初出形〕〉では、吉岡が個個に詩篇を公表した順序どおりに、その〔初出形〕を配列した。私を含む読者は、1940(昭和15)年の〈序歌〉(①・0)から1990(平成2)年の〈沙庭〉(未刊詩篇・21)までを通読することで、吉岡実の半世紀に亘る詩的営為を時系列的にたどることができる。人によっては、自分が生まれた当時発表された詩篇を読むこともできよう。

ここで、吉岡実詩を数量的に把握しておきたい。吉岡実は生前に12冊の単行詩集を刊行した。そこに収められた詩篇の総数262。これ以外に、新聞や雑誌に発表したものの、単行詩集には収録しなかった未刊詩篇が21篇ある。このうち《吉岡実詩集》(思潮社、1967)に再録された〈波よ永遠に止れ〉を含む15篇が、単行詩集に収録の262篇とともに《吉岡実全詩集》(筑摩書房、1996)に収められている。その総数277篇。これに《吉岡実全詩集》に未収録の未刊詩篇6篇(これらは《吉岡実全詩集》刊行の1996年時点で未発見)を加えた283篇が、吉岡が生前に完成させた全詩篇となる。《吉岡実全詩集》を増補改訂するなら、この283篇とすべきだろう。ときに、当初は単体で発表されながら、作品としては消滅した詩篇がある。〈秋思賦〉に1篇、〈聖童子譚〉に2篇、本篇に変改吸収されたのだ。これによって、吉岡実が生前に発表した詩篇の数は286篇に増える。この286篇が今回、本稿〈吉岡実全詩篇〔初出形〕〉において対象とした詩篇の総数である。ちなみに、このほかに手稿のまま遺された未発表詩が2篇あり、さらに北園克衛の詩集からの引用詩句だけで構成された詩が1篇ある(私はこの〈詩人の白き肖像〉を吉岡の創作とは見なさなかった)。生前発表の286篇にこれら3篇を加えるなら、289篇となる。これが今日までに判明している吉岡実詩のすべてである。

ところで、吉岡が永年勤務した筑摩書房は今日までに《太宰治全集》を十数度にわたって刊行している。さまざまな編纂方法の全集が存在するのは、それだけ読者の需要があるからだが、《初出 太宰治全集〔全12巻・別巻1〕》(1989年6月〜1992年4月)は、収録した作品を「すべて初出誌・紙を底本とした初めての全集。作品の配列は作者の執筆脱稿年月日順。全巻に詳細な作品生成過程を述べた解題と綿密な校異を収載」とある(同全集の編纂・解題は山内祥史)。〈吉岡実全詩篇〔初出形〕〉はこの《初出 太宰治全集》の吉岡実版ともいえるが、作品の配列は「作者の執筆脱稿年月日順」ではない。本稿で採用した作品の配列は、発表紙・誌、書籍などに記載された奥付発行日の順である(同日の場合、脱稿が早かったと思われる詩篇を先に掲げた)。それというのも、作者の日記や書簡などにその制作の状況が記されたごく一部を除き、吉岡実詩の大半は執筆脱稿年月日が特定できないからである。

本稿では詩篇を通覧できるよう、詩篇本文に先立ち、1940年から1990年までの各年(発表詩篇のある年に限る)を見出しに立て、その年に発表された作品を

詩篇標題(詩集番号・掲載順、詩篇本文行数)

で立項して、標題にリンクを張り、詩篇本文と関連づけた(索引を兼ねる〈詩篇目次〉として、50音順に並べた標題を最初に掲げた)。各詩集本文の〔初出形〕と〔定稿形〕の異同に関しては、

①吉岡実詩歌集《昏睡季節》本文校異

②吉岡実詩集《液体》本文校異

③吉岡実詩集《静物》本文校異

④吉岡実詩集《僧侶》本文校異

⑤吉岡実詩集《紡錘形》本文校異

⑥吉岡実詩集《静かな家》本文校異

⑦吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》本文校異

⑧吉岡実詩集《サフラン摘み》本文校異

⑨吉岡実詩集《夏の宴》本文校異

⑩吉岡実詩集《ポール・クレーの食卓》本文校異

⑪吉岡実詩集《薬玉》本文校異

⑫吉岡実詩集《ムーンドロップ》本文校異

を、また各詩篇の詳細に関しては、吉岡実詩の総覧として最新版の《吉岡実全詩篇標題索引〔改訂第4版〕》を参照されたい。この《吉岡実全詩篇標題索引》はまだ冊子体の印刷物が存在しないため、本サイトからダウンロードしてプリントアウトされることをお奨めする(本稿の末尾に、付録として《吉岡実全詩篇標題索引》の〈目録〉を小さく掲げた)。なお、12冊の詩集それぞれの表記(漢字の旧字/新字、ひらがな・カタカナの旧仮名/新かな、同じくひらがな・カタカナの拗促音の並字/小字)の詳細は、〈吉岡実詩集本文校異について〉を参照されたい。これを要するに、各詩集を表記の面から区分した次の表の4種([A]〜[D])となる。私は、①と②を吉岡実詩の「初期」、③〜⑥を「前期」、⑦〜⑨を「中期」、⑪と⑫を「後期」と称している。

| 区分 | 詩集(制作年) | 漢字の旧/新 | かな・カナの旧/新 | かなの拗促音の並/小 | カナの拗促音の並/小 |

|---|---|---|---|---|---|

| [A] | ①詩歌集《昏睡季節》(1940) | 旧字 | 旧仮名 | 並字 | ―― |

| ②詩集《液體》(1941) | 旧字 | 旧仮名 | 並字 | 小字 | |

| ③詩集《静物》(1949-55) | 旧字 | 旧仮名 | 並字 | 小字 | |

| [B] | ④詩集《僧侶》(1956-58) | 旧字 | 新かな | 並字 | 小字 |

| ⑤詩集《紡錘形》(1959-62) | 旧字 | 新かな | 並字 | 小字 | |

| [C] | ⑥詩集《静かな家》(1962-66) | 新字 | 新かな | 並字 | 小字 |

| [D] | ⑦詩集《神秘的な時代の詩》(1967-72) | 新字 | 新かな | 小字 | 小字 |

| ⑧詩集《サフラン摘み》(1972-76) | 新字 | 新かな | 小字 | 小字 | |

| ⑨詩集《夏の宴》(1976-79) | 新字 | 新かな | 小字 | 小字 | |

| ⑩拾遺詩集《ポール・クレーの食卓》(1957-80) | 新字 | 新かな | 小字 | 小字 | |

| ⑪詩集《薬玉》(1981-83) | 新字 | 新かな | 小字 | 小字 | |

| ⑫詩集《ムーンドロップ》(1984-88) | 新字 | 新かな | 小字 | 小字 |

細かなことだが、詩篇標題と詩篇本文との間に置かれた〈詞書〉や〈題辞〉・〈献辞〉、本文の後に置かれた〈註記〉(散文と見なして追い込んだ)や擱筆日と思われる〈年月日〉は、原則として本文よりも小さな文字で表示し、字下げは本文活字の何倍に相当するかを計測して、地揃えと思しいものも天からの字下げとした。本文中の節を示すアラビア数字(一桁のものは全角で、二桁にわたるものは半角で表示)や時計数字(ローマ数字)、アステリスク(*)の字下げも本文活字の整数倍とした。

〔初出形〕はその9割以上が活版印刷による組版だが、使用漢字の字体・字形を含めて、ウェブページ上で完全に再現することはもとより不可能である。個個の作品の(目次における標題・作者名)―標題―作者名―本文前の文言―詩篇本文―本文後の文言―(編集後記)、という流れ=詩篇の構造が把握できれば充分だろう。

最後に、《吉岡実全詩集》の補完資料たる①〜⑫の各詩集の本文校異とともに、この〈吉岡実全詩篇〔初出形〕〉が吉岡実詩の味読、研究の一助となることを願ってやまない。

吉岡実生誕100年の2019年4月15日 東京・練馬にて 編者 小林一郎

>> 吉岡実全詩篇〔初出形〕(2019年4月15日) 先頭へ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

〈詩篇目次〉には、〔定稿形〕を対象とした拙編《吉岡実全詩篇標題索引〔改訂第4版〕》(文藝空間、2017年1月31日)の内容を転用した。記載項目は次のとおり。

詩篇番号 詩篇標題――副題(よみがな)〔同じ標題で複数の詩篇が存在する〈哀歌〉〈序詩〉〈静物〉〈断章〉〈夏〉〈挽歌〉〈風景〉〈牧歌〉の8タイトルには、冒頭の詩句を補記した〕[《吉岡実全詩集》掲載ノンブル]〔未掲載の場合は[―]と表示した〕

記載項目の「詩篇標題――副題」は初出時のそれであって、〔定稿形〕で改題された詩篇(全部で14篇ある)には「15 ((青空[アジユール])) → 青空(アジュール)(アジュール)[699-700]」のようにその旨を註記し、〔定稿形〕の標題にリンクを張って当該詩篇を呼びだすようにした。

1 哀歌(あいか)〔毛皮にうずまつて〕[53]

2 哀歌(あいか)〔それは或は風説だろう〕[721-723]

3 哀歌(あいか)〔わたしの世界は 小さな峠の茶屋で〕[611-614]

4 青い柱はどこにあるか?(あおいはしらはどこにあるか)[249-252]

5 「青と発音する」(あおとはつおんする)[524-527]

6 秋(あき)[9-10]

7 秋の前奏曲(あきのぜんそうきょく)[31]

8 秋の領分(あきのりょうぶん)[653-655]

9 悪趣味な内面の秋の旅(あくしゅみなないめんのあきのたび)[423-431]

10 悪趣味な夏の旅(あくしゅみななつのたび)[402-407]

11 悪趣味な春の旅(あくしゅみなはるのたび)[501-503]

12 悪趣味な冬の旅(あくしゅみなふゆのたび)[322-326]

13 曙(あけぼの)[455-458]

14 朝の硝子(あさのがらす)[12]

15 ((青空[アジユール])) → 青空(アジュール)(アジュール)[699-700]

16 亜麻(あま)[730]

17 あまがつ頌(あまがつしょう)[417-423]

18 編物する女(あみものするおんな)[154-155]

19 雨(あめ)[263-266]

20 『アリス』狩り(アリスがり)[345-350]

21 或る世界(あるせかい)[62]

22 或る葬曲の断想(あるそうきょくのだんそう)[45]

23 あるひとへ(あるひとへ)[13]

24 杏菓子(あんずがし)[20]

25 田舎(いなか)[159-160]

26 犬の肖像(いぬのしょうぞう)[82-85]

27 衣鉢(いはつ)[169-171]

28 異邦(いほう)[445-447]

29 異霊祭(いれいさい)[371-380]

30 陰画(いんが)[150-152]

31 陰謀(いんぼう)[718-719]

32 失はれた夜の一樂章 → 失われた夜の一楽章(うしなわれたよるのいちがくしょう)[46]

33 美しい旅(うつくしいたび)[118-119]

34 馬・春の絵(うま はるのえ)[194-195]

35 海の章(うみのしょう)[―]

36 永遠の昼寝(えいえんのひるね)[733-734]

37 詠歌(えいか)[516-518]

38 液体Ⅰ(えきたいいち)[48]

39 液体Ⅱ(えきたいに)[49]

40 絵のなかの女(えのなかのおんな)[―]

41 絵本(えほん)[33]

42 臙脂(えんじ)[15-16]

43 円筒の内側(えんとうのうちがわ)[527-532]

44 遅い恋(おそいこい)[719-720]

45 苧環(おだまき)(おだまき)[692-694]

46 織物の三つの端布(おりもののみっつのはぎれ)[486-490]

47 絵画(かいが)[369-371]

48 回復(かいふく)[111-112]

49 カカシ(カカシ)[412-413]

50 影絵(かげえ)[574-575]

51 影の鏡(かげのかがみ)[558-559]

52 過去(かこ)[85-87]

53 かささぎ → 鵲(かささぎ)[707-709]

54 家族(かぞく)[551]

55 形は不安の鋭角を持ち……(かたちはふあんのえいかくをもち)[469-472]

56 カタバミの花のように(カタバミのはなのように)[644-646]

57 郭公あるいは駙い森(かっこうあるいはあおいもり) → 郭公(かっこう)[584-586]

58 葛飾哀歌(かつしかあいか)[18-19]

59 寿星(カノプス)(カノプス)[660-665]

60 壁掛(かべかけ)[583-584]

61 狩られる女――ミロの絵から(かられるおんな ミロのえから)[173-174]

62 乾いた婚姻図(かわいたこんいんず)[37]

63 感傷(かんしょう)[121-127]

64 甘露(かんろ)[615-619]

65 樹(き)[63-64]

66 喜劇(きげき)[91-92]

67 寄港(きこう)[174-175]

68 紀行(きこう)[557-558]

69 狐(きつね)[485-486]

70 銀鮫(キメラ・ファンタスマ)(キメラファンタスマ)[700-707]

71 休息(きゅうそく)[731-733]

72 求肥(ぎゅうひ)[622-624]

73 霧(きり)[546-547]

74 桐の花(きりのはな)[19]

75 金柑譚(きんかんたん)[491-496]

76 銀幕(ぎんまく)[665-667]

77 苦力(クーリー)[112-114]

78 寓話(ぐうわ)[80-82]

79 九月(くがつ)[549-550]

80 草の迷宮(くさのめいきゅう)[459-465]

81 薬玉(くすだま)[599-603]

82 果物の終り(くだもののおわり)[143-146]

83 示影針(グノーモン)(グノーモン)[407-412]

84 首長族の病気(くびながぞくのびょうき)[161-162]

85 雲井(くもい)[735-738]

86 劇のためのト書の試み(げきのためのトがきのこころみ)[185-187]

87 下痢(げり)[147-148]

88 幻場(げんじょう)[474-476]

89 恋する絵(こいするえ)[224-226]

90 珈琲(コーヒー)[190-191]

91 告白(こくはく)[92-93]

92 固形(こけい)[109-110]

93 午睡(ごすい)[50]

94 東風(こち)[619-622]

95 孤独(こどく)[34]

96 孤独なオートバイ(こどくなオートバイ)[218-223]

97 子供の儀礼(こどものぎれい)[441-445]

98 この世の夏(このよのなつ)[518-519]

99 コレラ(コレラ)[296-301]

100 昏睡季節1(こんすいきせついち)[21]

101 昏睡季節2(こんすいきせつに)[22]

102 崑崙(こんろん)[255-263]

103 サーカス(サーカス)[537-539]

104 歳月(さいげつ)[12-13]

105 サイレント・あるいは鮭(サイレント あるいはさけ)[400-402]

106 沙庭(さにわ)[738-739]

107 サフラン摘み(サフランつみ)[305-307]

108 猿(さる)[562-563]

109 讃歌(さんか)[72-73]

110 三重奏(さんじゅうそう)[292-295]

111 塩と藻の岸べで(しおとものきしべで)[548-549]

112 色彩の内部(しきさいのないぶ)[244-246]

113 仕事(しごと)[94-95]

114 死児(しじ)[127-138]

115 使者(ししゃ)[496-500]

116 静かな家(しずかないえ)[226-229]

117 七月(しちがつ)[14]

118 失題(しつだい)[32]

119 自転車の上の猫(じてんしゃのうえのねこ)[361-362]

120 島(しま)[93-94]

121 ジャングル(ジャングル)[76-78]

122 秋思賦(しゅうしふ)[594-596]

123 修正と省略(しゅうせいとしょうりゃく)[179-181]

124 呪婚歌(じゅこんか)[155-159]

125 受難(じゅなん)[171-172]

126 竪[しゆ]の声

→ 竪の声(しゅのこえ)[571-574]

127 春思賦(しゅんしふ)[604-606]

128 巡礼(じゅんれい)[587-594]

●130 小曲(しょうきょく)[―]

131 少女(しょうじょ)[247-249]

132 少年(しょうねん)[413-417]

●133 少年 あるいは秋(しょうねん あるいはあき)[―]

134 蒸発(じょうはつ)[30-31]

135 〔食母〕頌(しょくぼしょう)[709-714]

136 叙景(じょけい)[673-675]

137 序詩(じょし)〔うんすんかるたを想起させる〕[―]

138 序詩(じょし)〔白地へ白く白鳥類は帰る〕[―]

139 人工花園(じんこうかえん)[560-562]

140 神秘的な時代の詩(しんぴてきなじだいのし)[268-274]

141 スイカ・視覚的な夏(スイカ しかくてきななつ)[553]

142 睡蓮(すいれん)[688-691]

143 スープはさめる(スープはさめる)[207-209]

144 スワンベルグの歌(スワンベルグのうた)[725-727]

145 聖あんま語彙篇(せいあんまごいへん)[329-334]

146 聖あんま断腸詩篇(せいあんまだんちょうしへん)[675-687]

147 青海波(せいがいは)[633-638]

148 聖家族(せいかぞく)[115-116]

150 聖少女(せいしょうじょ)[267-268]

151 生誕(せいたん)[336-337]

153 聖童子譚(せいどうじたん)[648-653]

154 静物(せいぶつ)〔鵞鳥の頸ねむく〕[38-39]

155 静物(せいぶつ)〔夜の器の硬い面の内で〕[57-58]

156 静物(せいぶつ)〔夜はいつそう遠巻きにする〕[58-59]

157 静物(せいぶつ)〔酒のない瓶の内の〕[59-60]

158 静物(せいぶつ)〔台所の汚れた塩〕[60-61]

159 聖母頌(せいぼしょう)[195-197]

160 蝉(せみ)[439-441]

161 草上の晩餐(そうじょうのばんさん)[351-352]

162 相聞歌(そうもんか)[35-36]

163 僧侶(そうりょ)[100-105]

164 即興詩(そっきょうし)[717-718]

165 ゾンネンシュターンの船(ゾンネンシュターンのふね)[394-399]

166 滞在(たいざい)[197-198]

167 タコ(タコ)[307-309]

168 舵手の書(だしゅのしょ)[387-392]

169 卵(たまご)[64]

170 垂乳根(たらちね)[606-610]

171 単純(たんじゅん)[106-107]

172 誕生(たんじょう)[36]

173 断章(だんしょう)〔わがこころになやみはてず〕[18]

174 断章(だんしょう)〔永劫に舟の去りゆく〕[―]

●175 断想(だんそう)[―]

176 父・あるいは夏(ちち あるいはなつ)[472-474]

177 朝餐(ちょうさん)[28-29]

178 鎮魂歌(ちんこんか)[167-168]

179 ツグミ(ツグミ)[564-565]

180 低音(ていおん)[278-279]

181 弟子(でし)[280-280]

182 田園(でんえん)[353-361]

183 天竺(てんじく)[597-599]

184 伝説(でんせつ)[96]

185 灯台にて(とうだいにて)[176-178]

186 動物(どうぶつ)[381-382]

187 透明な花束(とうめいなはなたば)[40]

188 溶ける花(とけるはな)[29-30]

189 灯る曲線(ともるきょくせん)[52]

190 内的な恋唄(ないてきなこいうた)[210-215]

191 汀にて(なぎさにて)[―]

192 謎の絵(なぞのえ)[522-523]

193 夏(なつ)〔注射器の午前九時十二分〕[9]

194 夏(なつ)〔蝋びきの食物の類をみて歩く〕[107-109]

195 夏から秋まで(なつからあきまで)[237-240]

196 夏の家(なつのいえ)[276-278]

197 夏の宴(なつのうたげ)[503-510]

198 夏の絵(なつのえ)[68-69]

199 波よ永遠に止れ(なみよえいえんにとまれ)[740-755]

200 にわとり → 雞(にわとり)[569-571]

201 沼・秋の絵(ぬま あきのえ)[178-179]

202 野(の)[511]

203 葉(は)[312-319]

204 灰色の手套(はいいろのしゅとう)[47]

205 敗北(はいぼく)[717]

206 白昼消息(はくちゅうしょうそく)[14-15]

207 薄荷(はっか)[655-658]

208 花遅き日の歌(はなおそきひのうた)[43]

209 花の肖像(はなのしょうぞう)[51]

210 花冷えの夜に(はなびえのよるに)[28]

211 花・変形(はな へんけい)[554-555]

212 春(はる)[8]

213 春の絵(はるのえ)[552]

214 春のオーロラ(はるのオーロラ)[205-207]

149 春の伝説(はるのでんせつ) → 青枝篇(せいしへん)[576-582]

215 挽歌(ばんか)〔洋燈は消え〕[27]

216 挽歌(ばんか)〔わたしが水死人であり〕[74-76]

217 晩夏(ばんか)[453-454]

218 晩春(ばんしゅん)[547]

219 晩鐘(ばんしょう)[694-698]

220 斑猫(はんみょう)[544-546]

221 ピクニック(ピクニック)[327-328]

222 人質(ひとじち)[119-121]

224 微熱ある夕に(びねつあるゆうに)[40-41]

225 微風(びふう)[38]

226 白夜(びゃくや)[392-393]

227 ひやしんす(ひやしんす)[42]

228 ヒヤシンス或は水柱(ヒヤシンスあるいはみずばしら)[310-312]

229 白狐(びゃっこ)[727-729]

230 病室(びょうしつ)[20-21]

231 ヒラメ(ヒラメ)[215-218]

232 風景(ふうけい)〔猿の頭に夕の灯がともり〕[41-42]

233 風景(ふうけい)〔緑の樹は〕[70-71]

234 フォーク・ソング → フォークソング(フォークソング)[252-255]

235 フォーサイド家の猫(フォーサイドけのねこ)[364-369]

236 不滅の形態(ふめつのけいたい)[363-364]

237 冬(ふゆ)[10-11]

238 冬の歌(ふゆのうた)[65-67]

239 冬の絵(ふゆのえ)[97-98]

240 冬の休暇(ふゆのきゅうか)[162-163]

241 冬の森(ふゆのもり)[724-725]

223 ヘアー(ヘアー) → 鄙歌(ひなうた)[555-557]

242 部屋(へや)[437-438]

243 紡錘形1 → 紡錘形Ⅰ(ぼうすいけいいち)[148-149]

244 紡錘形2 → 紡錘形Ⅱ(ぼうすいけいに)[149-150]

245 蓬莱(ほうらい)[628-633]

246 放埒(ほうらつ)[17-18]

247 ポール・クレーの食卓(ポールクレーのしょくたく)[535-537]

248 牧歌(ぼっか)〔歯車が夥しくおちてゆく〕[34-35]

249 牧歌(ぼっか)〔村にきて〕[98-100]

129 牧歌(ぼっか)〔男は不足なものをさがす〕 → 唱歌[542-543]

250 マクロコスモス(マクロコスモス)[233-236]

251 マダム・レインの子供(マダムレインのこども)[319-321]

252 巫女――あるいは省察(みこ あるいはせいさつ)[165-167]

253 水鏡(みずかがみ)[447-453]

254 水のもりあがり(みずのもりあがり)[163-164]

255 蜜はなぜ黄色なのか?(みつはなぜきいろなのか)[274-276]

256 みどりの朝に(みどりのあさに)[44]

257 ムーンドロップ(ムーンドロップ)[668-673]

258 無罪・有罪(むざい ゆうざい)[187-190]

259 産霊(むすび)(むすび)[641-644]

260 メデアム・夢見る家族(メデアム ゆめみるかぞく)[383-387]

261 面紗せる会話(めんしゃせるかいわ)[16-17]

262 模写――或はクートの絵から(もしゃ あるいはクートのえから)[191-194]

263 喪服(もふく)[116-118]

264 桃――或はヴィクトリー(もも あるいはヴィクトリー)[199-200]

265 夜会(やかい)[543-544]

266 夜曲(やきょく)[720-721]

267 やさしい放火魔(やさしいほうかま)[201-204]

268 遊子の歌(ゆうしのうた)[11]

269 雪(ゆき)[78-80]

270 雪解(ゆきげ)[659-660]

271 夢のアステリスク(ゆめのアステリスク)[512-515]

272 夢の飜譯 → 夢の翻訳(ゆめのほんやく)[54]

273 雷雨の姿を見よ(らいうのすがたをみよ)[477-484]

274 ライラック・ガーデン(ライラックガーデン)[540-542]

275 楽園(らくえん)[435-436]

276 落雁(らくがん)[624-628]

277 裸子植物(らししょくぶつ)[520-522]

278 螺旋形(らせんけい)[465-468]

279 裸婦(らふ)[152-153]

280 立体(りったい)[240-244]

281 ルイス・キャロルを探す方法(ルイスキャロルをさがすほうほう)――〔わがアリスへの接近(わがアリスへのせっきん)〕〔少女伝説(しょうじょでんせつ)〕[337-345]

282 老人頌(ろうじんしょう)[141-143]

283 わが馬ニコルスの思い出(わがうまニコルスのおもいで)[282-291]

284 わが家の記念写真(わがやのきねんしゃしん)[334-335]

285 忘れた吹笛の抒情(わすれたすいてきのじょじょう)[39]

286 わだつみ(わだつみ)[646-648]

152 〔標題なし〕 → 生徒(せいと)[559]

以上、〈吉岡実全詩篇〔初出形〕――詩篇目次〉

>> 吉岡実全詩篇〔初出形〕(2019年4月15日) 先頭へ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10月10日

序歌(①・0、4行)

春(①・1、10行)

夏(①・2、7行)

秋(①・3、8行)

冬(①・4、6行)

遊子の歌(①・5、5行)

朝の硝子(①・6、6行)

歳月(①・7、4行)

あるひとへ(①・8、5行)

七月(①・9、6行)

白昼消息(①・10、6行)

臙脂(①・11、6行)

面紗せる会話(①・12、19行)

放埒(①・13、6行)

断章(①・14、2行)

葛飾哀歌(①・15、6行)

桐の花(①・16、3行)

杏菓子(①・17、5行)

病室(①・18、6行)

昏睡季節1(①・19、7行)

昏睡季節2(①・20、9行)

12月10日

〔午前の部〕

挽歌(②・1、14行)

花冷えの夜に(②・2、6行)

朝餐(②・3、11行)

溶ける花(②・4、10行)

蒸発(②・5、9行)

秋の前奏曲(②・6、9行)

失題(②・7、9行)

絵本(②・8、12行)

孤独(②・9、4行)

牧歌(②・10、11行)

相聞歌(②・11、12行)

誕生(②・12、4行)

乾いた婚姻図(②・13、13行)

微風(②・14、6行)

静物(②・15、4行)

忘れた吹笛の抒情(②・16、11行)

〔午後の部〕

透明な花束(②・17、5行)

微熱ある夕に(②・18、9行)

風景(②・19、10行)

ひやしんす(②・20、10行)

花遅き日の歌(②・21、10行)

みどりの朝に(②・22、13行)

或る葬曲の断想(②・23、12行)

失はれた夜の一樂章 → 失われた夜の一楽章(②・24、8行)

灰色の手套(②・25、11行)

液体Ⅰ(②・26、11行)

液体Ⅱ(②・27、11行)

午睡(②・28、10行)

花の肖像(②・29、10行)

灯る曲線(②・30、10行)

哀歌(②・31、8行)

夢の飜譯 → 夢の翻訳(②・32、12行)

9月

海の章(未刊詩篇・1、16行)

敗北(未刊詩篇・2、6行)

即興詩(未刊詩篇・3、7行)

7月

汀にて(未刊詩篇・4、12行)

8月

断章(未刊詩篇・5、9行)

8月20日

〔Ⅰ 静物〕

静物(③・1、21行)

静物(③・2、13行)

静物(③・3、15行)

静物(③・4、21行)

或る世界(③・5、9行分)

樹(③・6、16行)

卵(③・7、12行)

冬の歌(③・8、40行)

夏の絵(③・9、28行)

風景(③・10、28行)

〔Ⅱ 讃歌〕

讃歌(③・11、34行)

挽歌(③・12、37行)

ジャングル(③・13、21行)

雪(③・14、35行)

寓話(③・15、18行)

犬の肖像(③・16、7節40行)

過去(③・17、30行)

4月

告白(④・2、18行分)

5月

喜劇(④・1、25行分)

7月

陰謀(未刊詩篇・6、19行分)

11月

島(④・3、14行分)

12月

仕事(④・4、20行)

3月

牧歌(④・7、27行)

4月

僧侶(④・8、9節84行)

5月

ポール・クレーの食卓(⑩・1、37行)

6月

単純(④・9、24行分)

10月

固形(④・11、26行分)

夏(④・10、32行)

5月

回復(④・12、26行分)

6月

苦力(④・13、39行)

7月

死児(④・19、Ⅷ節189行)

喪服(④・15、29行)

聖家族(④・14、21行)

9月

サーカス(⑩・2、45行)

11月20日

伝説(④・5、11行分)

冬の絵(④・6、21行分)

美しい旅(④・16、19行分)

人質(④・17、28行)

感傷(④・18、6節99行)

12月

ライラック・ガーデン(⑩・3、40行)

1月

老人頌(⑤・1、47行)

3月

無罪・有罪(⑥・2、48行)

6月

遅い恋(未刊詩篇・7、12行分)

果物の終り(⑤・2、57行)

7月

牧歌 → 唱歌(⑩・4、17行)

8月

下痢(⑤・3、26行分)

9月

紡錘形1 → 紡錘形Ⅰ(⑤・4、13行分)

夜会(⑩・5、10行分)

10月

編物する女(⑤・8、19行分)

呪婚歌(⑤・9、70行)

夜曲(未刊詩篇・8、14行分)

11月

陰画(⑤・6、35行)

裸婦(⑤・7、20行分)

首長族の病気(⑤・11、24行分)

12月

田舎(⑤・10、26行)

1月

斑猫(⑩・6、30行)

2月

哀歌(未刊詩篇・9、35行)

3月

紡錘形2 → 紡錘形Ⅱ(⑤・5、14行分)

冬の休暇(⑤・12、18行分)

5月

水のもりあがり(⑤・13、29行分)

6月

波よ永遠に止れ(未刊詩篇・10、11節257行)

11月

巫女――あるいは省察(⑤・14、35行)

1月

衣鉢(⑤・16、39行)

受難(⑤・17、20行)

2月

鎮魂歌(⑤・15、25行)

5月

狩られる女――ミロの絵から(⑤・18、26行)

7月

寄港(⑤・19、22行分)

10月

灯台にて(⑤・20、33行)

霧(⑩・7、13行)

3月

沼・秋の絵(⑤・21、23行)

修正と省略(⑤・22、27行分)

6月

晩春(⑩・8、4行)

塩と藻の岸べで(⑩・9、22行)

9月

劇のためのト書の試み(⑥・1、39行)

1月

馬・春の絵(⑥・5、22行分)

2月

珈琲(⑥・3、10行)

8月

模写――或はクートの絵から(⑥・4、47行)

4月

滞在(⑥・7、25行)

7月

聖母頌(⑥・6、29行)

9月

九月(⑩・10、23行)

1月

冬の森(未刊詩篇・11、14行)

3月

桃――或はヴィクトリー(⑥・8、28行)

11月

やさしい放火魔(⑥・9、71行)

3月

春のオーロラ(⑥・10、41行)

家族(⑩・11、10行)

4月

静かな家(⑥・16、52行)

5月

スープはさめる(⑥・11、37行)

花・変形(⑩・14、Ⅱ節18行)

10月

ヒラメ(⑥・13、51行)

11月

孤独なオートバイ(⑥・14、102行)

1月

内的な恋唄(⑥・12、95行)

2月

恋する絵(⑥・15、42行)

春の絵(⑩・12、13行)

7月

青い柱はどこにあるか?(⑦・6、51行)

8月

夏から秋まで(⑦・2、64行)

10月

立体(⑦・3、61行)

11月

マクロコスモス(⑦・1、70行)

7月

フォーク・ソング → フォークソング(⑦・7、45行)

8月

色彩の内部(⑦・4、43行)

スイカ・視覚的な夏(⑩・13、15行)

10月

神秘的な時代の詩(⑦・11、103行)

崑崙(⑦・8、150行)

11月

雨(⑦・9、66行)

1月

少女(⑦・5、45行)

2月

スワンベルグの歌(未刊詩篇・12、34行)

3月

三重奏(⑦・17、71行)

4月

蜜はなぜ黄色なのか?(⑦・12、30行)

5月

序詩(未刊詩篇・13、3行)

6月

序詩(未刊詩篇・14、2行)

8月

夏の家(⑦・13、39行)

10月

わが馬ニコルスの思い出(⑦・16、*印で5節に分かつ163行)

11月

聖少女(⑦・10、22行)

12月

ヘアー → 鄙歌(⑩・15、26行)

コレラ(⑦・18、97行)

3月

低音(⑦・14、23行)

4月

葉(⑧・4、135行)

6月

ヒヤシンス或は水柱(⑧・3、43行)

ルイス・キャロルを探す方法(⑧・11、〔わがアリスへの接近=43行〕〔少女伝説=*印で14節に分かつⅠとⅡの66行分〕109行)

7月

悪趣味な冬の旅(⑧・6、85行)

8月

弟子(⑦・15、44行)

10月

タコ(⑧・2、*印が3節を従える34行)

1月

マダム・レインの子供(⑧・5、42行)

2月

聖あんま語彙篇(⑧・8、4節87行)

5月

『アリス』狩り(⑧・12、76行)

7月

サフラン摘み(⑧・1、42行)

ピクニック(⑧・7、32行)

9月

田園(⑧・14、12節134行)

10月

動物(⑧・20、29行)

11月

わが家の記念写真(⑧・9、23行)

フォーサイド家の猫(⑧・17、*印で5節に分かつ85行)

3月

生誕(⑧・10、20行)

4月

草上の晩餐(⑧・13、35行)

自転車の上の猫(⑧・15、18行)

異霊祭(⑧・19、8節161行)

5月

絵画(⑧・18、29行)

7月

メデアム・夢見る家族(⑧・21、75行)

不滅の形態(⑧・16、20行)

10月

舵手の書(⑧・22、5節75行)

白夜(⑧・23、28行)

12月

ゾンネンシュターンの船(⑧・24、5節89行)

1月

サイレント・あるいは鮭(⑧・25、41行)

7月

悪趣味な夏の旅(⑧・26、6節72行)

9月

示影針(グノーモン)(⑧・27、5節79行)

カカシ(⑧・28、15行)

11月

悪趣味な内面の秋の旅(⑧・31、7節145行)

12月

あまがつ頌(⑧・30、Ⅴ節90行)

2月

人工花園(⑩・19、*印で4節に分かつ34行分)

5月

少年(⑧・29、6節53行)

8月

楽園(⑨・1、31行)

10月

子供の儀礼(⑨・4、56行)

11月

曙(⑨・8、65行)

12月

部屋(⑨・2、34行)

幻場(⑨・13、38行)

影の鏡(⑩・17、11行)

1月

悪趣味な春の旅(⑨・19、43行)

5月

螺旋形(⑨・10、62行)

異邦(⑨・5、31行)

8月

使者(⑨・18、6節66行)

紀行(⑩・16、18行)

10月

晩夏(⑨・7、22行)

11月

水鏡(⑨・6、5節93行)

草の迷宮(⑨・9、6節100行)

1月

狐(⑨・15、17行)

2月

夢のアステリスク(⑨・22、***節60行)

4月

形は不安の鋭角を持ち……(⑨・11、Ⅲ節52行)

5月

雷雨の姿を見よ(⑨・14、8節126行)

7月

蝉(⑨・3、39行)

8月

父・あるいは夏(⑨・12、35行)

10月

夏の宴(⑨・20、6節120行)

11月

織物の三つの端布(⑨・16、*印が3節を従える74行)

●断想(変改吸収詩篇・1、8行)

1月

謎の絵(⑨・26、17行)

3月

裸子植物(⑨・25、41行)

5月

金柑譚(⑨・17、5節83行)

6月

野(⑨・21、12行)

7月

詠歌(⑨・23、37行)

8月

この世の夏(⑨・24、20行)

9月

〔標題なし〕 → 生徒(⑩・18、5行)

11月

円筒の内側(⑨・28、6節85行)

12月

「青と発音する」(⑨・27、55行)

1月

猿(⑩・20、20行)

3月

ツグミ(⑩・21、29行)

1月

にわとり → 雞(⑪・1、39行)

9月

竪[しゆ]の声 → 竪の声(⑪・2、35行)

10月

絵のなかの女(未刊詩篇・15、18行)

11月

巡礼(⑪・7、8節110行)

3月

壁掛(⑪・5、24行)

春の伝説 → 青枝篇(⑪・4、〔地の霊(春の伝説1)=27行〕〔水の夢(春の伝説2)=29行〕〔火の狼(春の伝説3)=29行〕〔空[くう]の華(春の伝説4)=29行〕114行)

4月

薬玉(⑪・10、2節80行)

5月

影絵(⑪・3、23行)

7月

哀歌(⑪・13、3節58行)

8月

天竺(⑪・9、39行)

10月

垂乳根(⑪・12、75行)

12月

郭公あるいは駙い森 → 郭公(⑪・6、31行)

秋思賦(⑪・8、39行)

1月

春思賦(⑪・11、40行)

甘露(⑪・14、4節68行)

2月

東風(⑪・15、51行)

5月

蓬莱(⑪・18、4節72行)

6月

青海波(⑪・19、4節84行)

落雁(⑪・17、4節67行)

9月

求肥(⑪・16、30行)

6月

白狐(未刊詩篇・16、42行)

9月

●小曲(変改吸収詩篇・2、20行)

10月

●少年 あるいは秋(変改吸収詩篇・3、14行)

12月

聖童子譚(⑫・4、〔1 夏=14行〕〔2 秋=21行〕〔3 冬=13行〕〔4 春=35行〕83行)

1月

わだつみ(⑫・3、31行)

4月

ムーンドロップ(⑫・10、5節80行)

6月

薄荷(⑫・6、4節52行)

7月

カタバミの花のように(⑫・2、30行)

9月

秋の領分(⑫・5、32行)

1月

雪解(⑫・7、20行)

寿星(カノプス)(⑫・8、5節78行)

5月

亜麻(未刊詩篇・17、10行)

6月

聖あんま断腸詩篇(⑫・12、〔Ⅰ 物質の悲鳴=23行〕〔Ⅱ メソッド=26行〕〔Ⅲ テキスト=12行〕〔Ⅳ 故園追憶=40行〕〔Ⅴ (衰弱体の採集)=41行〕〔Ⅵ 挽歌=31行〕〔Ⅶ 像と石文=15行〕〔Ⅷ 慈悲心鳥=8行〕196行)

8月

叙景(⑫・11、35行)

12月

銀幕(⑫・9、39行)

産霊(むすび)(⑫・1、62行)

8月

苧環(おだまき)(⑫・14、34行)

9月

休息(未刊詩篇・18、38行)

11月

睡蓮(⑫・13、3節63行)

12月

かささぎ → 鵲(⑫・18、35行)

1月

((青空[アジユール])) → 青空(アジュール)(⑫・16、20行)

5月

晩鐘(⑫・15、4節75行)

6月

銀鮫(キメラ・ファンタスマ)(⑫・17、6節107行)

9月

〔食母〕頌(⑫・19、4節74行)

4月

永遠の昼寝(未刊詩篇・19、25行)

10月

雲井(未刊詩篇・20、3節47行)

1月

沙庭(未刊詩篇・21、20行)

以上、〈吉岡実全詩篇〔初出形〕――1940(昭和15)年〜1990(平成2)年〉

>> 吉岡実全詩篇〔初出形〕(2019年4月15日) 先頭へ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10月10日

序歌(①・0、4行)

春(①・1、10行)

夏(①・2、7行)

秋(①・3、8行)

冬(①・4、6行)

遊子の歌(①・5、5行)

朝の硝子(①・6、6行)

歳月(①・7、4行)

あるひとへ(①・8、5行)

七月(①・9、6行)

白昼消息(①・10、6行)

臙脂(①・11、6行)

面紗せる会話(①・12、19行)

放埒(①・13、6行)

断章(①・14、2行)

葛飾哀歌(①・15、6行)

桐の花(①・16、3行)

杏菓子(①・17、5行)

病室(①・18、6行)

昏睡季節1(①・19、7行)

昏睡季節2(①・20、9行)

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)〔前付四ページ〕、本文旧仮名使用、9ポ1段組、4行。詩篇の部〈昏睡季節〉と和歌の部〈蜾蠃鈔〉から成る《昏睡季節》全体にかかる序の短歌(〈《吉岡実全詩集》巻頭作品〉参照)。

あるかなくみづを

ながるるうたかた

のかげよりあはき

わかきひのゆめ

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)三ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、10行。吉岡の随想〈新しい詩への目覚め〉(初出:《現代詩手帖》1975年9月号)に新字旧仮名で全行引用されている。

朝は蝶の脚へ銀貨を吊す

感湿性植物の茎の内部で

釦のとれた婚礼が始まる

蝋燐寸の臭ひに微睡む空気よ

白い手套が南方に垂れ

造花に翳つてゆく倦怠

檣壁へ逆さまに体温を貼り

卓子の汚点で曇天を吸ひとる

停車場の鏡に鱗形の夢を忘れ

尖塔へ喪はれた童貞と星を飾る

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)四ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、7行。吉岡の随想〈新しい詩への目覚め〉(初出:《現代詩手帖》1975年9月号)に新字旧仮名で全行引用されている。

注射器の午前九時十二分

露台の女の透明な胸奥に

麦藁蜻蛉の眼球の砕粉がちる

虹の輪を廻して鼻毛のふちを

鮑貝かぶつた懶惰な狩猟者達がゆく

氷菓子の断面に太陽が溶け

鶏が甃の上の黄色い精虫をついばむ

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)五ページ、本文旧字新かな使用、9ポ1段組、8行。吉岡の随想〈新しい詩への目覚め〉(初出:《現代詩手帖》1975年9月号)に新字新かなで全行引用されている。《「死児」という絵〔増補版〕》所収の同文では1行めと2行め、7行めと8行めがそれぞれ一文字分高く始められているが、手入れか誤植か不明(同文の初出や《「死児」という絵》では、引用詩の字下ゲ・行アキが〔増補版〕とも異なっている)。

蛇の腹の瘡痕に仄めく昼の星

硝子管の中ではしきりと木の葉がちる

白い卓子のふちを走る柩車の轍のひびき

瞳膜へ蜘蛛が巣をはる

遠い靴下のさきに広告気球がのぼる

鋪道で子供が電球をこわした

秋が窓からきらきら光らせ

爪をきりこぼす

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)六ページ、本文旧字旧仮名使用、9ポ1段組、6行。吉岡の随想〈新しい詩への目覚め〉(初出:《現代詩手帖》1975年9月号)に新字旧仮名で全行引用されている。

亜鉛の錘が雪の蠅をつぶす

褐色な牡蠣の液汁が街を蔽ひ

時計の針は北へ折れ曲る

赤馬の鼻孔に夜行列車が到着した

地殻と粗い舌へ蝋燭の焔ゆらぎ

娼婦の骨盤に羽をひろげて鴉が下りる

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)七ページ、本文旧字旧仮名使用、9ポ1段組、5行。

朝夕の

襟飾がおもたくて

私は乳房のふくらみに

羊を飼ひ

草笛を吹く

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)八ページ、本文旧字旧仮名使用、9ポ1段組、6行。

裏がへされた微風が掌から

林檎の花の明るさに澪れる

山脈を旋回する反射鏡の光に

揺籃のみどり児は小便を匂はす

黒い犬は皿の上の朝をなめる

樹脂が流れゆく雲に粘りつく

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)九ページ、本文旧字使用、9ポ1段組、4行。

盲縞に昏れゆく眼瞼のうらで

切断される蜥蜴の尾の悲しさよ

色褪せた風の間を冷たく静かに

透明な時間が流れてゆく

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)一〇ページ、本文旧字使用、9ポ1段組、5行。

のこりし一本の巻煙草のにがみよ

たそがれてゆく窓掛と犬の遠吠え

まちわびて吹くけむりの輪のなか

いつしかに新月のきらめけれども

むなしくもああきみはきたらずや

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)一一ページ、本文旧字旧仮名使用、9ポ1段組、6行。

氷菓子はとけて

銀の匙をつたはり

爪の紅へにじみゆく

淡い夏の夕

鏡の中の女の捲毛に

風がひとすぢゆれてる

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)一二ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、6行。吉岡の随想〈新しい詩への目覚め〉(初出:《現代詩手帖》1975年9月号)に新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)で全行引用されている。《「死児」という絵》と同〔増補版〕所収の同文では「自転車競争選手」となっているが、手入れか誤植か不明(同文の初出では「競走」)。

自転車競走選手が衝突する

夏蜜柑の内房の廊へ粘液がふき出す

頸の青い子供が燻銀色の硝子杯で電流をのみこぼした

傾斜地帯から円錐型帽子へながれこむ

一枚の風と約束と花蕊と

女の客が曲り角の化粧品店にはいつた

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)一三ページ、本文旧字旧仮名使用、9ポ1段組、6行。

洋皿に春の蚊がとまり睡い日

鍵盤のなみへ薔薇や夢がただよひ

石鹸の泡から果実がうれて出る

糸で吊るされた水母に金矢を刺し

頸飾をかけて令嬢は結婚した

手巾のうすくよごれた都会の憂愁

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)一四〜一五ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、19行。《昏睡季節》では、本篇だけ見開きにまたがる作品となっている。

花びらのうへに死んでゐる指のあとを

見ると あたし泣けるの

銀の針で その背後を失つた哀れな人を

女のやはらかな耳朶から

ほりだしたいの

硝子のやうにたのしい触手をもつ

あたしたちよ あなたの泪が靴の裏で

汚れるわ 十字架の蔭に 鼻孔をひろ

げる喪服の男のことなんか ぬれてゐる

樹液の香を唇にぬつて 忘れなさいな

紅の茸は湖のほとりに 咲いてゐるわよ

蒼黝い幹の疣に 夕ぐれを巻き

つけ 黄色の布と

距離のない春の光線を

明日の虹の流れへ すててきて

あきらめるわ

空をとべない風より 草むらに

墜ちてくる星を拾つて 掌の上にのせて

あたためませう

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)一六ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、6行。

真昼の影へ花粉がこぼれ

白い液体の底に指環はしづむ

肥つた紳士は皮膚の上を彷徨ひ

夢の女を探す……靴あとのこして

室内には夜の空気がふくらみ

螺線階段を青い虫の這ひあがる

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)一七ページ、本文旧字旧仮名使用、9ポ1段組、2行。

わがこころになやみはてず

あをぞらにくものわく

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)一八ページ、本文旧字旧仮名使用、9ポ1段組、6行。三首の旋頭歌に等しい形式を採っている。

川下る舟の灯にかかる青けむり

家々もはやあたたかき夕餉なるらし

古き橋わたりゆきつつ娼婦たたずむ

おくれ毛のあせし油香匂ほし風ふく

赤き星ひとつきらめき犬吠ゆる土手

草ゆれてゆくひともなく遠くつづけり

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)一九ページ、本文旧字(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、3行。

白紙のうらにうつすらと哀しみわく午後

私は鉛筆の芯を尖らしては折る

雨あがりの窓べに桐の花がひとつおちた

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)二〇ページ、本文旧字(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、5行。

蛞蝓が這つて光つた空間を

落下傘で一滴の乳酪がおりてきた

草色の山脈は煽風機で歪曲する

噴水へ刺繍された午の月

忘れた衣装の女が杏菓子をたべる

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)二一ページ、本文旧字旧仮名使用、9ポ1段組、6行。

患者は白い窓掛に指紋を忘れ

朝の水銀にいのちを計られる

昼間の隙の青空で風船玉ふくらみ

再び失はれた追憶が雲に乗る

圧搾器から今日も葡萄の汁と

夕暮がしたたりそめる

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)二二ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、7行。

水の梯子を

迷彩を失つた季候や

夜が眼鏡をかけてのぼつてゆく

葉巻の煙の輪の中で女達は滅び

電球に斑点がふえる

物憂く廻転する椅子の上に

目の赤い魚が一匹乾いてゐた

初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)二三ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、9行。吉岡の随想〈わが処女詩集《液体》〉(初出:《現代詩手帖》1978年9月号)に新字旧仮名で全行引用されている。

牛乳の空罎の中に

睡眠してゐる光線と四月の音響

牡猫の耳のやうに透けてうすく

砂の上に日曜日が倒れてうづまる

麺麭が風に膨らむと卵は水へながれ

堊には花の影が手をひろげて傾く

眠り薬を嚥みすぎた男が口を尖らし

銅貨や皺くちやの紙幣を吐き出す

夜を牽いて蝙蝠が弔花をとびめぐる

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12月10日

〔午前の部〕

挽歌(②・1、14行)

花冷えの夜に(②・2、6行)

朝餐(②・3、11行)

溶ける花(②・4、10行)

蒸発(②・5、9行)

秋の前奏曲(②・6、9行)

失題(②・7、9行)

絵本(②・8、12行)

孤独(②・9、4行)

牧歌(②・10、11行)

相聞歌(②・11、12行)

誕生(②・12、4行)

乾いた婚姻図(②・13、13行)

微風(②・14、6行)

静物(②・15、4行)

忘れた吹笛の抒情(②・16、11行)

〔午後の部〕

透明な花束(②・17、5行)

微熱ある夕に(②・18、9行)

風景(②・19、10行)

ひやしんす(②・20、10行)

花遅き日の歌(②・21、10行)

みどりの朝に(②・22、13行)

或る葬曲の断想(②・23、12行)

失はれた夜の一樂章 → 失われた夜の一楽章(②・24、8行)

灰色の手套(②・25、11行)

液体Ⅰ(②・26、11行)

液体Ⅱ(②・27、11行)

午睡(②・28、10行)

花の肖像(②・29、10行)

灯る曲線(②・30、10行)

哀歌(②・31、8行)

夢の飜譯 → 夢の翻訳(②・32、12行)

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)三ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字・カタカナの拗促音は小字)使用、五号1段組、14行。〔抄〕に入集(01)。――流布本として定評のある《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》(思潮社、1968年9月1日)には詩集《液體》全32篇のうちの12篇が抄録されている。それ自体、作者によるある時期における提示のしかただったことを考慮して、これらが抄録された詩篇である旨を「〔抄〕に入集」と記した。〔抄〕の本文は新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用――。

洋燈は消え

頭骸をつき出る

銹びたフォークの尖に

一匹の狐がめざめた

それは医者のにぎる

北十字星よりも

距離を冷たく

呼吸管へ起伏し

ぬれた夕刊紙でつつまれ

少年たちは饒舌に

よごれた食器の中で

翼を焚き

落葉へかさなつて

ながれてしまふ

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)四ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、6行。

涙線がきれて

遠い窓の灯がきえる

夜は苑いつぱいに噴水して

白い繃帯をといてしまふ

注射針のさきで呼吸してる星よ

花は冷えてねむれなかつた

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)五ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、11行。

指揮者の手に

遅刻した春の山脈つらなり

林の館へ曲る

朝の洋燈の芯と

湖がめくれて

髪毛の植物性油が匂ふ

街には白い封筒が一枚

静にながれてゆく

莨の口からやがて

ふえると帽子に

鳥が卵をうみにくる

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)六ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、10行。吉岡の随想〈女へ捧げた三つの詩〉(初出:《現代の眼》1961年11月号)に全行引用(本文新字新かな使用)されている。〈中村葉子に〉

春の葉脈に神々が膨脹してゐる

金貨の見える丘よ

聖書の上で海盤車がひかる

扉をひらくと青空が一枚

浴室の石鹸の泡にぬれる

風見鳥は夜へまはり

少年たちは白い皮膚へ沈んでゆく

天使の頸のあたりに漂着する

穴のある靴下と蝶

猫の唾液で花が溶けてゐた

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)七ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、9行。〔抄〕に入集(02)。

聖母祭の樹の下を発車する

脳髄の午睡へ沙漠をはさむ

温室で鸚鵡の金属性の嘴の

重量が遠い女の乳房に沈み

手袋に飛行機は入らぬとて

メロンの輪切うすく仰ぐと

透ける少年と犬の舌の冷い

不眠性も終らない中に舶来

の手帛でつつまれてしまふ

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)八ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、9行。

朝の皿を拭きをはり

蜻蛉たちがつながつてとんでゆく

いくら麺麭をふくらせても

故郷のない私の尖つた咽喉骨

折れたとらんぷよりつめたい

角の洗濯屋の子供の瞳

影とひかりの間から

鳥打帽子ななめにかぶり

爪をみがいて秋がやつてきた

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)九ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、9行。

病犬の瞳孔を

無数の砲弾が通過する

卵巣に仙人掌の花が萎え

皿に毛虫が繁殖してゐる

灰色の魚骨の隙間で

歪んだ太陽が氷結しながら

手品師の汗臭い襯衣へ墜ち

死産児の蹠より

敗戦した艦隊が出てゆく

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)一〇ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、12行。

春のパセリの匂ふまど

眼帯をはづす朝です

異人さんの子供の青い靴下

寺院の鐘が聞える

みじかいおまへの手紙と

貝がらのやうな雲と

犬は絵本もよめません

卵焼きのだいすきな叔母様

体温器はしづかにねむり

蝶がとほりすぎる

インキのついた指

明日は雨がふるでせう

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)一一ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、4行。

対角線の蝋燭くづれて

花びら白紙をこえゆく

死せる魚族の鱗に蔽はれ

月蝕の館でわれひとり眠る

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)一二ページ、本文旧字使用、五号1段組、11行。〔抄〕に入集(03)。

歯車が夥しくおちてゆく

神の掌より

杳なところ波があがる

笛を吹けよ

雨にぬれた青い葦の葉

羊たちはのびたり縮んだり

癈園への道が見えなくなる

洋燈の内側を拭き

重つてくる蝶の翅をめくる

遅刻した短剣が月へ刺さり

花びらがしきりに溢れた

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)一三ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、12行。

白い橋で 病める女の あしうらに

かくされた 一枚の骨牌を やぶき

羊をつれて 私は秋の鏡を

さまよひ 霧の隙間に 木曜日の

靴下を吊れば かなしみは

とほく 林檎のなかに忘れた

夜光時計のやうに 冷たい

花つぶす 爪に啼く鳥よ

繃帯のかなたを ああ 泪と

あなたの朝の汽船がゆく

反歌

横顔を 魚族よぎれば 胸廓の

花くづほれぬ 君よいづこに

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)一四ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、4行。吉岡の随想〈わが処女詩集《液体》〉(初出:《現代詩手帖》1978年9月号)に全行引用(本文新字旧かな(ひらがなの拗促音は並字)使用)されている。

母胎が氷結する早晨

濁つた血液の坩堝より

爬虫類に蔽はれた太陽へ

一頭の青く濡れた馬かけのぼる

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)一五ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、13行。〔抄〕に入集(04)。

花やピストルも

いつしか枯葉の下になり

カレンダアのごとく

葬送の列へ滑り

皿の上に夢は冷えゆく

高階の夜の婚礼も

女の手鏡にばかし

華麗にたちのぼり

男たちは癈園に

競売人の抱へてる

蒸溜水盤から

音もなくこぼれて

やがて乾いてしまふ

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)一六ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、6行。吉岡の随想〈わが処女詩集《液体》〉(初出:《現代詩手帖》1978年9月号)に全行引用(本文新字旧かな(ひらがなの拗促音は並字)使用)されている。

灰色の括弧の中にゐる星たちよ

僕はひとりぼつちで誕生日を祝ひ

円頂塔の雲を手袋でなでたりする

幼いころ失つた緑の矢が戻つてきた

その晩から彼女の胸ふかくに

一羽の透明な鳩が見えはじめた

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)一七ページ、本文旧字使用、五号1段組、4行。吉岡の随想〈わが処女詩集《液体》〉(初出:《現代詩手帖》1978年9月号)に全行引用(本文新字使用)されている。

鵞鳥の頸ねむく

異人墓地へ曲り

午後の鼓膜から

女飛行士が下る

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)一八ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、11行。〔抄〕に入集(05)。

喪服の馬車が通つてゆく

吹笛へ雨はふり

くすりびんのなかで

孔雀をひらいてはこつそり

水脈をかぞへをはると

ねむくなる僕は

たえず螢どもを匙でとらへる

柔かい巣の上にできた斜塔へのぼり

青い樹木の年輪をぬけだし

灯る聖水盤の下をさまよふ

ああ獅子の首を索めて

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)二一ページ、本文旧字(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、5行。

神の足跡へ傾斜してゆく

花と魚族の婚姻図

商館区の紳士は洋杖で

垂れさがつた女体をたたき

窓帷にすばやく蛇をみつける

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)二二ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、9行。

紡車のはるかなる丘

片道切符をちぎると

南風の街々から

果液がながれあふれて

昏れてゆく搖籃に

いひそびれたことばが重く

噴水へ突然こわれた椅子おち

眼球は月と共に溶解し

鏡に微熱がある

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)二三ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、10行。〔抄〕に入集(06)。

猿の頭に夕の灯がともり

肺管へまひおちる花びら

露台の夫人の指のあひだに

ふるさとの泉があふれ

麦稈帽子いつぱいこもる慕愁

単音よりも遠いひとよ

眠りのほとりに

布のやうに僕の一枚の皮膚がしづむと

青いけむりがたち

砂丘の尖つた寺院の鐘が聞える

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)二四ページ、本文旧字旧仮名(カタカナの拗促音は小字)使用、五号1段組、10行。

午前の昇降機は六階に停まる

温室咲きのヒヤシンス

半休日の交換手の耳から

こぼれでる蜜蜂たち

罅のある巡査の眼鏡をうり

まよひやすいシャボンの泡すくふ

一本の試験管となり

火の音にふと母性をしたひ

楡の木の下で旅装する

風船玉のしぼまぬうちに

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)二五ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、10行。〔抄〕に入集(07)。

薬品罎のなかで朝をまとうた牝鹿の

薔薇色のやはらかい咽喉のあたりを

流浪する女たちは天鵞絨の傷のやう

にやさしく私のねがひを羽毛襟巻へ

飼つてゐる金魚の呼吸のひとこまに

秘めたころ退屈な水分の多量な妖し

い土曜日の指輪の内側の匂へる華麗

な路へ曲つてゆく婚礼自動車を追ふ

死んだ鳥をかついだ男が急に煙草の

灰へくづれると街燈がともつた

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)二六ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字・カタカナの拗促音は小字)使用、五号1段組、13行。〈朝の序曲〉

四月の鏡から柔かい卵が浮び上る

おもひだせない手帛の縁の頭文字

朝の時計のなかで

水脈がしづかにゆれてゐる

化粧室の鍵がみつからない奥様よ

栗鼠が虹をとびこえます

新鮮な電報をやぶりきると

旅客機の音が聞える

莨をすこし吸ひすぎました

塑像はまだ濕つてゐませう

重役の頭を一直線に上昇する

縞ズボンのポケットから

折目のない青空が出てくる

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)二七ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、12行。〈墓地にて〉

午睡は夥しく

花あんずのやうに冷え

白い距離を走る

そこに炎える手紙を

南へむけてたらすと

抹殺された夜の傷口がしきり

蔦の窓を搖曳し

濫ふれる水も

あきらめることなく昏れ

旅びとは風船の周囲をめぐり

やつと死の旗をみつける

数字に扮装した甲虫の中に

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)二八ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、8行。

遠ざかつてゆく青い水泡

脣は蝙蝠となり

北側の硝子が粉砕される

さようなら

左の爪に傷ついた月の出よ

すつかり乾いた眼球の底で

喪の日に燐寸が燃えつきる

銀行員の肋骨で山鳩が啼いた

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)二九ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、11行。

いちめんにひろがる白い雲

なんべんも色鉛筆をなめました

やつとみつかつたお母さんの写真

あんずの花はよく匂ひますね

十字架のたそがれるころ

麦酒がこぼれて

私は旗のやうにひとり

ああ遠いみづうみにしづんだ

豆売娘のやさしい肩掛よ

墓地への道はながかつた

太陽を蔽うてる灰色の手套の下

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)三〇ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、11行。〔抄〕に入集(08)。

水晶の粒にみどりの蛇の影がゆら

ゆらふるへてゐたと思ふまに手紙

が配達されたので網膜が冷たくな

りながら湖へひろがり眠る女の明

るいトルソを蔽うて隅の方より南

の街へ燬け縮んでゆく赤い風船玉

がとびだす脳髄のうちで粉砕され

た秋のガラス類が唾液に溶解はじ

めるほのかな音は菩提樹の葉をつ

たはりテラスの石卓にわすれた朝

の月を羽毛のやうに濡らしてゐた

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)三一ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、11行。〔抄〕に入集(09)。

その指ききにあらゆる物体が溶化し

て虚空に剥奪される神々は軽く震揺

し累積された存在が瞬間の映像と接

触する血液が氷下で計量され枝を離

れる二重奏はみどりの帽子に均衡を

失ひ夥しい両側の皮膚が透になりな

がら植物類へこぼれ忘れた約束と薄

明を華麗な王冠にうけまもなく地図

へおりてくる子供らを季節風にめく

られた金属で支へ換気筒を出てゆく

朝の驢馬を音もなく粉砕する水の上

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)三二ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、10行。〔抄〕に入集(10)。

水平線へ体温計をつみかさねる

腕の青い血管のひとすぢにふる

さとの霧ふかい提燈を失ひさぼ

てんの〓に傷ついた卵巣を金貨 〓:草冠に「剌」。定稿では「莿」。

で覆うて逃亡する冷たい蜘蛛の

息に翳る病院の廊下の硝子に映

つた女の胸廓に花葩がちりつく

すと蝋燭は消え噴水があがつた

り洋籠がひらくと鱗がふつてく

る電球のなかに夕の木琴が鳴る

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)三三ページ、本文旧字旧仮名(カタカナ〔ただし和語〕の拗促音は並字)使用、五号1段組、10行。

温室ノ硝子ヘアツマル

女ノ耳カラ花粉ガ氾濫シテ

午前中ノ小鳥タチハ透明ニナリ

角砂糖ノ街ヲトビサル

鉛筆ノヤウナ風ハ折レテ

駱駝ノ雲ガ眠ルコロ

亜麻ノ花ニカヘツテユク

古風ナ乳母車ノワダチノ音ヨ

冷エル眸ノ底モ斑ラニユレ

鈴ガ鳴ルト昏レル

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)三四ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、10行。〔抄〕に入集(11)。

廻転扉をゆるくおしたら剃刀が雲を

切りおとしてしまふたくさんの神経

をのぼつたりおりたりする春の蛇に

冷えてゆく異国女の脂肪がぬれてる

希臘風の客間の灯る鏡の瞬間にふと

銀の匙を失つた夢を緬羊の瞳の中で

歯磨粉と混乱させては青銅の首をか

ぎりなく溶ける花にうかべ月よりも

上昇する音符に試験飛行士が衝突す

ると皿がわれて葡萄の種子がひかる

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)三五ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、8行。

毛皮にうづまつて

みづうみはねむり

手帖の白い頁から

春のくらげらわき

一匙の雲啜るまも

わすれられぬひと

冷えた眸のそこに

花とともに溶ける

初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)三六ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字・カタカナの拗促音は小字)使用、五号1段組、12行。〔抄〕に入集(12)。〈紛失した少年の日の唄〉

金魚が紛失する午後の音譜線を走る

少年は蝋にまみれながらも牧師様の

帽子をこまかくちぎり暖かい卵をさ

かんにぬけ星とぬれた植物の隙間へ

のぼつてゆく伯爵夫人の扇をとらう

と手をのばしたら山羊の乳液があふ

れだし緑の周囲がまるく縮んだかと

思ふとたちまち旅行証明書と平行す

る夏の雲よりもはやく待避駅が映る

女医の水晶の眼鏡へ蛾がおちて間な

くシャボン玉が湧きふりかへる風に

葡萄が灯り首輪のない犬がもうきた

以上の32篇は、書きおろしの詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)に掲載。

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

初出は《漁》(東洋堂)1947年9月号〔2巻9号〕一ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、10ポ四分アキ20行1段組、16行。《吉岡実全詩集》に未収録。

貧しくて さびしくなつたら

海へ行こう

晴れた日の海へ行こう

でつかい魚たちが跳ね上り

どこにも金の波があふれている

午後の風をはらんだ白帆は

お母さんの乳房のようにやさしい

はるか遠くで 入道雲も微笑している

けつしてひとりぼつちを

さびしがるな そこらの岩かげに

蟹が泡を吹いて居眠りしているし

まかれた花びらみたいに鴎もとんでいる

そして夕焼の浜べで

ぬれたばらいろの貝がらをひろい

童謡を唄つてかえろう

灯のともつた 家にかえろう

初出は《新思潮〔第14次〕》(玄文社)1947年9月〔1巻2号〕の〈詩二篇〉二四ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号二分アキ11行1段組、6行。

神の掌がひらかれたが

影になる方向には

灰色の波が重り

歪んだ帽子へ消えると

蛇や百足虫が這ひ出し

私の骨が残つた

初出は《新思潮〔第14次〕》(玄文社)1947年9月(1巻2号)の〈詩二篇〉二五ページ、本文旧字(カタカナ〔ただし和語〕の拗促音は並字)使用、五号二分アキ11行1段組、7行。《吉岡実全詩集》で第一行が詞書/献辞のように組まれているのは誤り。

私ノ時計ニ

蝶ガトビコンダ

スルト銀ノぜんまいヤ花ヤ

牛酪ヤ私ノ夢ガ

溢レダシ

イツペンニ

夏ノ窓ハ明ケテシマツタ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

初出は《水産》〔本号より《漁》を改題〕(東洋堂)1948年7月号〔3巻7号〕二六〜二七ページ、本文旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ15行1段組〔コラム〕、12行。作者名は「皚寧吉」。《吉岡実全詩集》に未収録。

ひぐれのなぎさをわたしはあるいてゐた

なにかをもとめてあるいてゐた

わたしのゆくさきにだれかのあしあとがのこつてゐた

てんてんとわたしのかなしみよりはるかにふかくすなにしづんでゐた

いくらわたしがついきゆうしてもあしあとはつづいてゐた

だれがこんなさびしいものをのこしていつたのか

すなはかすかにかわいてつめたかつた

かいそうのまつわつたいわのあたりにもまだつづいてゐた

とほくないだうみのうへをかもめがひとつとんでゐた

にさんどなきながらさつてしまつた

わたしはわたしのまへをゆくひとをもとめてあるきつづけた

つきがのぼるとばかにそのひとがこひしくてならなかつた

初出は《水産》(東洋堂)1948年8月号〔3巻8号〕一ページ、本文旧字旧仮名使用、五号二分アキ11行1段組、9行。目次に記載なし。漁船と蟹の挿絵(クレジットなし)が詩篇を囲む。《吉岡実全詩集》に未収録。

永劫に舟の去りゆく

落日の海に魂のふるさとを求め

われ浮腫混沌の方角より

憔悴せる手をさしのばす

ああわが懊悩の手

清楚無限の波に洗はれ

ふたたび無垢の血よみがへり

はるかなる回帰線を越え

白鳥のいのちをつかまんとす

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8月20日

〔Ⅰ 静物〕

静物(③・1、21行)

静物(③・2、13行)

静物(③・3、15行)

静物(③・4、21行)

或る世界(③・5、9行分))

樹(③・6、16行)

卵(③・7、12行)

冬の歌(③・8、40行)

夏の絵(③・9、28行)

風景(③・10、28行)

〔Ⅱ 讃歌〕

讃歌(③・11、34行)

挽歌(③・12、37行)

ジャングル(③・13、21行))

雪(③・14、35行)

寓話(③・15、18行)

犬の肖像(③・16、7節40行))

過去(③・17、30行)

初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)六〜八ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号11行1段組、21行。《静物》の冒頭は初刊以来、一貫してこの〈静物〉で、吉岡実の手になる稿本でも最初の作品として製本されているが、次に述べるように、印刷所に渡った段階では本篇は〈静物〉連作の二番めに置かれていた。吉岡は詩集の校正段階のある時点で、〈静物〔夜の器の硬い面の内で〕〉こそ巻頭詩篇にふさわしいと断を下したのである(稿本での第一行は「夜の器の硬い面の内側で」とあったのを、鉛筆で「側」一文字を抹消してある)。

夜の器の硬い面の内で

あざやかさを増してくる

秋のくだもの

りんごや梨やぶだうの類

それぞれは

かさなつたままの姿勢で

眠りへ

ひとつの諧調へ

大いなる音楽へと沿うてゆく

めいめいの最も深いところへ至り

核はおもむろによこたはる

そのまはりを

めぐる豊かな腐爛の時間

いま死者の歯のまへで

石のやうに発しない

それらのくだものの類は

いよいよ重みを加へる

深い器のなかで

この夜の仮象の裡で

ときに

大きくかたむく

初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)一〇〜一一ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号11行1段組、13行。稿本では、第一行が「非在〔もしくは「非存」、二文字めは「土」「子」どちらかを先に書いて上書きしている〕の鏡」とあったのを赤線で消してある(写真参照)。稿本で当初、中扉「Ⅰ 静物」のすぐあとに置かれていた〈静物〔夜はいつそう遠巻きにする〕〉こそ、印刷入稿時における《静物》の巻頭詩篇だった(〈吉岡実詩集《静物》稿本〉参照)。

吉岡実詩集《静物》稿本の〈静物〉(③・2)冒頭 出典:《日本近代文学館》第189号(2002年9月)

夜はいつそう遠巻きにする

魚のなかに

仮りに置かれた

骨たちが

星のある海をぬけだし

皿のうへで

ひそかに解体する

灯りは

他の皿へ移る

そこに生の飢餓は享けつがれる

その皿のくぼみに

最初はかげを

次に卵を呼び入れる

初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)一二〜一三ページ、本文旧字使用、五号11行1段組、15行。酒のない瓶の内の

初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)一四〜一六ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号11行1段組、21行。

台所の汚れた塩

犬のたれさがる陰茎

屋根のつきでた釘の頭

それらのもろい下部構造の一角を

暗い鏡へ映しながら

やがては

まだ形をなさぬ胎児の手足

画家の心象の岸べの馬

計算されない数字

類似の抽象まで

他の部屋 他の次元へ

はこび入れる

それらの異質のものを同じ高さで

同じ角度で静止させる

夜の仕事の華麗なる狡猾さである

しかし

重すぎるので

ただ一個の卵はそのまま

窓の卓に置かれてゐる

そこには夜のみだらな狼藉もなく

煌煌と一個の卵が一個の月へ向つてゐる

初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)一八〜一九ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号30字詰11行1段組、9行分。吉岡が《静物》を編集する当たって、おそらく詩ノートに書いた下書きを一篇ごとに原稿用紙に清書した段階では詩篇の順番は決まっておらず、詩集の構成が決定してから鉛筆で通しノンブルを記入したものと思われる。この時点では「14」「15」とノンブルを記した、刊本の《静物》のどこにも見えない〈音楽〉という詩篇が存在したはずだ。稿本の〈或る世界〉に鉛筆書きノンブルのないことを傍証として、〈或る世界〉はその〈音楽〉に替わる新原稿と考えられる(〈吉岡実詩集《静物》稿本〉参照)。

薄明のなかで 呼びおこされ うごきだし やがて立ちあがり 喚ばうとする 黄いろい原形のむれ つまりなめくじのごときもののむらがるカオス その拡大された皺の下から現はれる ぼくたちの形相 猛烈な汗のながれる ぼくたちの鼻 生きるための嘔吐をくりかへす ぼくたちの咽喉 しかも冬の日にはげしくさらされて 日日亀裂を深めてゆく ぼくたちの歯 その暗い奥へたえず追ひかへされ 巻きかへつてゆく ぼくたちの舌 いま 落日の皿の海に沈みかける 脂のきれた骨の世界 その前にきて ぼくたちの突然巨大になつた口が凍る涎をたらす

樹(③・6)初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)二〇〜二一ページ、本文旧字旧仮名使用、五号11行1段組、16行。

雨のぬらした藁の寝床から

若い女は鮮明な姿態で起き上る

そのかたちについて

樹も起き上る

まぶしい太陽の下で

羞恥の斑が花のやうに

女のかくれた幹をながれる

うづくまる裸の樹

その渇く内部

やがてまた地から

充分な樹液が注がれ滑らかになる

さへぎるもののない野へ

しなやかな姿勢で

根の瘤から

いまはじめて樹は

男のやうに立ち上る

初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)二二〜二三ページ、本文旧字旧仮名使用、五号11行1段組、12行。吉岡は1949(昭和24)年8月1日の日記に「或る場所にある卵ほどさびしいものはないような気がする。これから出来るかぎり〈卵〉を主題にした詩篇を書いてみたいと思う。」(〈断片・日記抄〉、《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》、思潮社、1968年9月1日、一一六ページ)と書いている。

吉岡実詩集《静物》稿本の〈卵〉冒頭(「いきてゐるものの影もなく/死の臭ひものぼらぬ」と読める) 出典:《日本近代文学館》第190号(2002年11月)

神も不在の時

いきてゐるものの影もなく

死の臭ひものぼらぬ

深い虚脱の夏の正午

密集した圏内から

雲のごときものを引き裂き

粘質のものを氾濫させ

森閑とした場所に

うまれたものがある

ひとつの生を暗示したものがある

塵と光りにみがかれた

一個の卵が大地を占めてゐる

初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)二四〜二八ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字・カタカナの拗促音は小字)使用、五号11行1段組、40行。吉岡の随想〈女へ捧げた三つの詩〉(初出:《現代の眼》1961年11月号)に依れば、tまたはTは池田友子である。

〈tに〉

その夜の空の華やかでさびしい殷賑

塵のなかから離れ

いくつかの星は沈む

大きな氷る器のなかに

われわれにどうして反響が聴かれようか

この愛のないところには

多くの屋根

太陽に育ちゆくこともない

われわれの石の屋根

冬の狭い窓は

男の固い心臓の上に

切れた紐の端をたらす

ここには多くのものは戻らない

猫や風の叫びの他には

きしむベットで男はうつむく

まるで汚れた藁の奥に

死を凌駕するもの

結び目のないもの

法外な愛の充足を

手でさがすかのやうに

やがてすべての窓はひらかれなくなるだらう

小さな風景一つ映しはしないだらう

その吹きさらされた外を

沈んでいつた多くの星

それに蹤いていつた多くのミニッツ

それらは一度は通つていつたかも知れぬ

その眠らぬ男の眼や

皮膚のなかを

ひとりの女の愛を求める

男の淫らな歯に囚はれた咽び

枯れた野の木の根には

限りなく春へ捧げられる地の液が注がれるのに

あふれることもない

ただ深さだけを示すひとつの海の秩序がたもたれる

その男の暗い眼のなかで

いまはじめて

多くの沈んだ星はぬれ

徐徐に光りだす

大きな器をとりまく

冬の夜明けの夥しい反響のなかに

初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)三〇〜三二ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号11行1段組、28行。

商港や浚渫船もこの夏は

狂信的な緑の儀式へ参加する

同時に

マストはにぎやかに梢となり

鳥の斑のある卵をいくつもかかへる

大きな葉を風は

船長の帽子へ投げ入れる

さかさまにひつくりかへつた船長の股に木の実が熟れる

前進せよ沖へ

緑の波の中へ

波も緑のモザイクの葉

停止せよ

棘の緑に船の旗も破られる

緑の祝日は

太陽すらのぞかせぬ

小便する船乗りの犬

それも緑のとげへ

縦横にみどりの毛糸でひつかかつてゐる

すこしほどくと枯れだす

船は上陸した

横たはる

大きな樹木になつて

根にかかへる千の石をおとし

枝枝の間から

千の鳥を

沖の波にかこまれた

みづみづしい桃のなる

島へ帰らせる

初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)三四〜三六ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号11行1段組、28行。本篇は、稿本の段階では目次・本文とも〈クートーの風景〉という題名だった(「クートー」については〈画家クートと詩〈模写〉の初出〉、〈リュシアン・クートーと二篇の吉岡実詩〉および〈詩篇〈模写――或はクートの絵から〉評釈〉を参照のこと)。その〈クートーの風景〉が校正のある時点で〈風景〉に変わったわけである。

緑の樹は

すみずみまで

けものの歯の中から

船や海岸や館の庭まで繁りつくす

つひには棘ばかりのバラの蔓は

石の出窓をのりこえ

女の奥ふかくの卵型の殻のふちまで

とりかこみそつと支へる

それは泛かんでしまつた

発端のない世界の変りはてたすがた

注ぐ雨にかたむく世界

稲妻の光にひととき映されて

台所をこのんで歩く鶏たち

パン職人の旺盛なる欲情の手にいつぱい

黄なびた蛙の脚はたれさがり

それへ近づく

非常に静かになつた空

緑の弱弱しく洩れてくる

落日の地方

ブリキ製の亀の手足や

首のひとゆれが見える町の家の灯

母親が現はれる

器の中に食物が捧げられ

いちじくの葉に

美しくわれだす露が示される

黄色に枯れてゆく

事物や風景の下で

家族は団欒する

初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)三八〜四一ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号11行1段組、34行。

ぼくには拡がりが必要だ

さわやかな水の響が希はれる

ある夕べの部屋で

女の肖像をみつける

ぼくはその不倫にとまどふ

別の意味で感動しようとする

物の混同の機能を証明できないか

きはめて貧しい食堂の隅

詮索する

女の死

いまはじめてぼくのうちで女は死んだのだ

枠から遠ざかる

肖像の中の女の眼

その女の髪の中で

輝いた星は

いま曇つて外れてゐる

残酷な生存の世界から

全人類が眠つた後

ぼくは一本の縄の端の円で

新しい世界

夜明けの釘をさがす

反映する空へ正確にちかづく

秋の木の実が夥しい

ぼくの飢ゑ

ぼくの渇きが現はれる

地上を這ふ朝のランプ

その新鮮な啓示の卓の卵

何ものにも容れられてない

ぼくの純粋なる振動

火 河 人間をこえ

全身の露をはらひおとし

りりしくも

卵を啖ふ若い獣へと

ぼくは大きく転身する

初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)四二〜四六ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号11行1段組、37行。

わたしが水死人であり

ひとつの個の

くづれてゆく時間の袋であるといふことを

今だれが確証するだらう

永い沈みの時

永い旅の末

太陽もなく

夕焼の雲もとばず

まちかどの恋びとのささやきも聴かない

かたちのないわたしの口がつぶやく

むなしいわたしの声の泡

かたちのないわたしの眼がみる

星のやうにおびただしいくらげのしづしづのぼつてゆくのを

かすかに点じられた

微粒のくらげの眼

沈んでゆくわたしの荷を

いつせいに一瞥する

それにはおそろしく沈黙の年月があるやうに思はれた

わたしの死の証人たち

それはくらげのむれなのか

やたらにわたしの恥部をなぜる

海の藻の類の触手なのか

わたしをうけ入れるために

ひとつの場所を設定する

もつと深く

もつとはるかな暗みへ置かれる

水平な岩であるのか

地上から届けられた荷

すつかり中味をぬきとられた袋の周辺では

おほくの世界

おほくの過去と未来

おほくの生の過剰と貧困

それらすべてを跨いでくる

ひとつの死の大きさ

そのしずかな全体

腐れかかつた半身をひきずつて

幾千種の魚が游泳する

初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)四八〜五〇ページ、本文旧字旧仮名使用、五号24字詰・25字詰11行1段組、21行。本文は四八〜四九ページが24字詰で、五〇ページが25字詰で折り返してある。本書の四八〜四九ページ以外は25字詰で折り返してあることから、24字詰は組版上の不統一と考えられる。

木が茂る 実は熟れる 茂るまま枯れる

沈黙の中で 或は形而上の外で 実がおちる

枯れた枝の上に しばらくは幻象の重みが谺する

また茂る 永遠にくりかへす 無償のみどり

黄色の視線 まれには深紅の微点 ここには

生の乱費 生の惑はし 生の脅威 鳥はとぶ 反映に炎えつづける雲

渇く天の井戸 切実なる死の庇護 夏がすぎて秋へ 蛇がはひまはる

肉体の到達の場がない のたうつ寸秒が 滅びが美に価する

異形の卵がふえる それら雑種の卵が空間をしづかに填めてゆく

すべてに死のみごもる季節

木の根の瘤 石の下 罌粟の花 落日

あまりにも繁殖する世界 別にもう一つの世界が輝くならば

あまりにも暗い きのこの密生する地の屋根

雨また雨のふりそそぐ 河のながれ

猛獣はたちまち交尾し 終る 喝釆のない田舎芝居の舞台の裡で 叫ぶ

午睡の岩は千丈も裂かれる 神の手も血ぬれて

突然の死と空間の恍惚たる交感状態 夜でも昼でもなく

皮といふ皮がむかれて垂れさがる風景

その間からのぞく 青青とした遠方

他になにものも示されない 見えぬ

わづかな極地の薄明に 泛かぶ 結晶する牙 生れながらの未だ浄らかな牙の他は

初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)五二〜五五ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字・カタカナの拗促音は小字)使用、五号11行1段組、35行。

ふりつづく雪に

すつかり匿された

鶏小屋のほのぐらいなかで

いきもののイマージュ

生きつづけるものの差恥

かなしい排泄の臭気がただよふ

内と外のけじめがなくなる時

しじまの裡で

牝鶏は卵をうみはじめる

雪よりも炎えた

白い卵が一層重みを増し

暗い照り合はない辺境から

意志を発して

ずりおちてくる

空間は感じやすい均衡をやぶり

きんいろの藁のうへに

苦痛の生をうけとめる

へこむものが

藁でなければ

この大地であらうか

しづまり輝きだす

一個の異様な物体のまへで

見えないもの 把握できないものに

おびえたりいらだつたり

叫喚するものたちがたしかにゐる

このひどい雪ぶりの向ふで

たじろぎ遠ざかる

それら

麻痺した烏賊のやうなむれ

薄明の金網の外では

次第に

塑像のやうに

下から埋まつてゆく

樹や

不安な社会がある

初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)五六〜五九ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号25字詰11行1段組、18行。自筆原稿末尾に「一九五五・三・五.」と稿本中唯一、脱稿日らしき記述がある(〈吉岡実とフランシス・ベーコン〉参照)。

肉屋の千匹の蠅 とび終り 包丁刃物の類は 仮設の暗がりから あとずさりして 一段と深い世界へ沈みゆき

慰めのない 真夏の仕事場 凍る肉の重い柱 さかさにつるされる 完全に浄められた空間 すでに人間のはげしい咀嚼の音もとほざかり

今この店先の調理台のうへに 尾もない頭もない 一つの肉の原型 魅せられたやうに よこたはつて

すべてのものの耳がゆれ立ち

すべてのものの舌が巻かれる時

苦痛の鉤からはづれた凝脂の肉の神

虚しい過去 生の真昼の空を夢みようとする

甘い太陽とみどりの草 臓腑の中で輝く 河

と星屑 角の間へぼうぼう風をとばし 疾走

する四肢の下で みだれる夕焼の雲 小鳥の

脱糞 金の藁の中で つねに反芻される 自

我のエクスタシイ

地平の端を 汚れた鼻づらで冒す 兇悪な笑

ひと 混淆の涎 ときに牝の尻の穴 柔媚な

紅の座を嚊ぎつけ 嫣然と眦をほそめてゆく

時――ああ果は 滂沱たる放尿の海

主人の猫ものぞかぬ 化石めいた深夜のホリゾント すなはち店先の部厚い矩形の処刑台をきしませ 裂かれた肉の衣装のかげから 触発されたもの 突然立ち上りよみがへり みるみる形成されだす 裸の牡牛の像

へばりついた梁で 夜あけまでみぶるひする 肉屋の千匹の蠅

初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)六〇〜六五ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号11行1段組、7節40行。稿本では最初の題名が〈雨ざらしの犬〉であり、同時に、あるいは後日〈犬の肖像〉と副題が付けられ、最終的に〈犬の肖像〉となった。「雨ざらしの犬」は本文に見える詩句だが、〈犬の肖像〉には遠く及ばない。〈雨ざらしの犬――犬の肖像〉にしたところで同断である。

1

或る時わたしは帰つてくるだらう2

多くのもの3

いまわたしのまなびたいことは4

きはめて自然な路傍の受胎にはじまり5

たとへば結晶する月の全面へ血の爪をかけるほどの6

わたしは犬の鼻をなめねばならぬ7

その犬の舌から全世界の飢ゑが呼ばれる初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)六六〜六九ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号25字詰11行1段組、30行。吉岡は随想〈誓子断想〉(初出:《山口誓子全集〔第9巻月報〕》、明治書院、1977年8月25日)に本篇から9行引用(本文新字新かな)したあと、「これは私の〈過去〉という詩の一節であるがこの奇怪な形の魚を過去[、、]の象徴として造型したことに、私は自負をもっていた。」と書いている。

その男はまづほそいくびから料理衣を垂らす

その男には意志がないやうに過去もない

鋭利な刃物を片手にさげて歩き出す

その男のみひらかれた眼の隅へ走りすぎる蟻の一列

刃物の両面で照らされては床の塵の類はざわざわしはじめる

もし料理されるものが

一個の便器であつても恐らく

その物体は絶叫するだらう

ただちに窓から太陽へ血をながすだらう

いまその男をしづかに待受けるもの

その男に欠けた

過去を与へるもの

台のうへにうごかぬ赤えひが置かれて在る

斑のある大きなぬるぬるの背中

尾は深く地階へまで垂れてゐるやうだ

その向ふは冬の雨の屋根ばかり

その男はすばやく料理衣のうでをまくり

赤えひの生身の腹へ刃物を突き入れる

手応へがない

殺戮において

反応のないことは

手がよごれないといふことは恐しいことなのだ

だがその男は少しづつ力を入れて膜のやうな空間をひき裂いてゆく

吐きだされるもののない暗い深度

ときどき現はれてはうすれてゆく星

仕事が終るとその男はかべから帽子をはづし

戸口から出る

今まで帽子でかくされた部分

恐怖からまもられた釘の個所

そこから充分な時の重さと円みをもつた血がおもむろにながれだす

以上の17篇は、書きおろしの詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)に掲載。

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4月

告白(④・2、18行分)

5月

喜劇(④・1、25行分)

7月

陰謀(未刊詩篇・6、19行分)

11月

島(④・3、14行分)

12月

仕事(④・4、20行)

初出は《新詩集》(蜂の会)1956年4月〔3号〕三一ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は並字)使用、8ポ24字詰16行2段組、18行分。

わたしは知らないことは 他の人に告げぬ また他の人の声が造る石膏のまわりを歩かぬ わたしはただ全体の力のあつまる 短い斧でふれようとあせる 立つている物なら たおれるまで石の上で押す 横たわる物ならとびのる 回転する物なら手で捲く わたしの黒い肉に喰い込んでくるまで そして淋しく出てゆく蛾や血管の列に通路を譲る それが女なら眼のなかに突き戻す 十全なしなやかさと冷たい湖を湛えるまでわたしはしんぼうづよく待つのだ 食べ物なら吐く 壜や容器の沈んでいつたデーブルの下の暗のうちに 次々と魚と鳥の首を切りおとしながら 役立つ物と不要の物を分類する だが間違いはあり得るのだ その時は羽毛とうろこの泡を拭き 窓のガラスの外の出来事を見ようとする 子供の縄とびを ひとつの夜を生む煙突のマツスを 果ては木理の層にねむる樹の叫びで わたしは走り出す 一人の裸の形をして 習練と忍耐を具現した黒い像として 雨にぬれてゆく ここでのこの事実は他の人に告げられる

喜劇(④・1)初出は《詩学》(詩学社)1956年5月号〔11巻6号〕五三ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ23字詰15行2段組、25行分、目次での作者名は「吉岡實」。

台所の隅で 背中を裂かれた卵が泛び上る 長い夜の岸に近く 眠つていた一人の男が立ちあがつた 肩に一匹の帽子をかぶつた猫をのせて 男は死んでゆく妻のために穴をほる 食物と金をつんだ手押車が反対に出てゆく その道筋をふさぐ寝台の脚と什器類 男が哭きながらなぜるため 猫の咽喉から葡萄状にねずみの姿は溶け 正面の月を消す 遠くから向きをかえる森の樹 やがて雪をかぶり 小さな部屋へ男と斜視の眼の猫を呼び戻す だが歩くことはない 元から煖炉の前で男はグラスに酒を注ぎ 猫は屋根裏を走つていたのだから 寒がりの男は脱毛する猫をねらう 完全な裸の猫のまぶしさに男は眼をふせる その夜の窓をのぞく鳥はどれも 死んだ妻の髪のかたちをするので射ち落す 男はおもむろに猫の四肢を解く その波の手の没するのは黄色を増したバターの壺 危険な培養に魅了される医者の髯をつけ男は汗をながす 思わず猫はグラスを砕く その時たしかに男は救われたのだろう 噴霧器のなかの指はアミーバの昂進を止め 人間の手に退化したのだから そのうえ破片の間から輝く血をながした 重い物を支えたくなつたのだろう 男はあたりを見まわし 鋏や固い家具にとりまかれていたのに驚く それからは傷つかぬ部分 足や顔や性器を急に大切に取扱う 丈夫な皮の袋から 男は二度と現われぬ

陰謀(未刊詩篇・6)初出は《現代詩》(緑書房)1956年7月号〔3巻6号〕四八〜四九ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、8ポ26字詰19行1段組〔コラム〕、19行分。

百匹の猫には百匹の敵がいる ある一匹の心やさしい猫がベンチの片隅で新聞をよんでいると見なれぬ手の折れた猫が並んで新聞をよみはじめる 帽子をかぶった心やさしい猫はスポーツの記事がよみたいと思っているのだが 隣の猫が戦争の悲惨なニュースをよむように指図する 心やさしい猫は美しい妻に贈物がしたいのだ 化粧品の広告がみたいと思う 折れた手で隣の猫がにやにや笑いながら 軍艦の沈没してゆく場面の写真を示すので 香水罎の類を彼方に眺め 自分も溺死する水兵の服をきて海中に沈んでしまう もちろん隣の猫は別の軍艦の甲板で折れた手を振っている 心やさしい猫は公園を出てレストランに向う 手の折れた猫がおくれたわびをいいながら 同じ食卓の前に腰かける 心やさしい猫は明日の仕事のため栄養分のあるものを注文する 手の折れた猫はもう自分が注文しといたからだいじょうぶだという 陰謀は食事に関係が多い 湯気の立つスープのかわりに 落下傘の包が食卓の上に置かれる 心やさしい猫は空腹のままそれを身につけてとびおりる たちまち十字砲火を浴び戦死する 折れた手で猫は雨でぬれた半旗を垂らし戸口から入ってしまう

一九五六・五・二十一

島(④・3)初出は《新詩集》(蜂の会)1956年11月〔4号〕四九ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、8ポ24字詰16行2段組、14行分。

島へ上り 男は岩角でみつける 獣や魚の大きな弓なりの骨片の類 自転しながら太陽が晒した くろい蛸のあたまの収縮図 徐々に水平になつてゆく男の眼の岸は 鋭角的な月の出だ 忘れよう 今ひじような鮮明度で 海鳥の卵が迫る こんな時どうして音楽が聴かれないのだろう それが不眠性の弧を形づくるとき 男のなげだした遠い手足がわずかにうごく そのたび下の端から 島の面積が狭ばまりだす ここはたしかに明日の落日の巣だ 飛び立たぬ幻の鳥たちのために 男のかたわらに拡大される はげしく光に曝された卵の全面 どこを探しても冒険ずきの人間の爪の痕ひとつ見あたらぬ 選びはしない このアトラス 男はやせた胎内から 少しの声と血をしぼりだす 絶縁体に沿うて向う側を冬の波がすべり続ける

仕事(④・4)初出は《今日》(書肆ユリイカ)1956年12月〔6号〕八ページ、本文新字新かな(カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ13行2段組、20行。

荷揚地は雨だ

玉葱と真昼のなかで

その男はいつも重い袋の下にいた

仲間は盲目の者ばかり

船からおろす荷の類

すべて形が女にちかいので

愉快にかついでゆく

ありあまる植物の力

はげしい空腹と渇き

やみから抽き出された

一つの長い管を通りぬけ

坐りこんだ臓物

その男は完全に馴致された

だが習性の眼は観察をあやまたぬ

見えていた百本の煙突が陸地から姿を消す

その男はいそぎ足で家路へ向う

独りの食事を摂り

卑猥な天体を寝床に持ちこむため

臭いシャツの背中を星が裂く

その男は川に平行された

一九五六・九・一五

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3月

牧歌(④・7、27行)

4月

僧侶(④・8、9節84行)

5月

ポール・クレーの食卓(⑩・1、37行)

6月

単純(④・9、24行分)

10月

固形(④・11、26行分)

夏(④・10、32行)

初出は《今日》(書肆ユリイカ)1957年3月〔7号〕九ページ、本文新字新かな使用、9ポ15行2段組、27行。

村にきて

わたしたち恋をするため裸になる

停る川のとなりで

眠らぬ馬をつれだす

飼槽の水と凍る星の角に

かさばる女の胴体と同じ重さの

こわれる物を搬ぶ

桶の底をはいつくす

なめくじやむかでの踊り

わたしたちすばやく狩りたてる

羽毛のない鳥やゴムの魚

朝啼いて夜だまる可憐な獲物を

枯れた藁と茜いろの雲のあいだで

しきりに移動したえず噛むもの

小屋にとじこめ

窓から月を押しだし

火をおこす

食物にならぬ四つの腿の肉をやき

飲料にならぬレモンをしぼる

小屋の主人は行方不明

マダムは心中未遂

子供は街の学校の便所のなか

にぎやかな運命

わたしたちここに停るもの

わたしたち裸のまま

火事と同時に消えるもの

多勢の街の人々が煙を見にくる

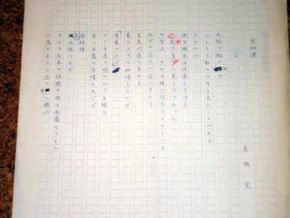

初出は《ユリイカ》(書肆ユリイカ)1957年4月号〔2巻4号〕三七〜四一ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字、カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組、9節84行。標題は二号活字で「僧侶」と印刷されたが(目次は9ポで「僧侶」)、本則は新字のため「僧侶」を採った(印刷所の二号活字に新字の「僧」がなかったと見るのである)。カット:浜田伊都子。(本稿冒頭の〈④の吉岡実詩集《僧侶》〔初出形〕ファイルの詩篇〈僧侶〉〉参照)

1

四人の僧侶

庭園をそぞろ歩き

ときに黒い布を巻きあげる

棒の形

憎しみもなしに

若い女を叩く

かうもりが叫けぶまで

一人は食事をつくる

一人は罪人を探しにゆく

一人は自涜

一人は女に殺される

2

四人の僧侶

めいめいの務めにはげむ

聖人形をおろし

磔に牝牛を掲げ

一人が一人の頭髪を剃り

死んだ一人が祈祷し

他の一人が棺をつくるとき

深夜の人里から押よせる分娩の洪水

四人がいつせいに立ちあがる

不具の四つのアンブレラ

美しい壁と天井張り

そこに穴があらわれ

雨がふりだす

3

四人の僧侶

夕べの食卓につく

手のながい一人がフォークを配る

いぼのある一人の手が酒を注ぐ

他の二人は手を見せず

今日の猫と

未来の女にさわりながら

同時に両方のボデーを具えた

深毛い像を二人の手が造り上げる

肉は骨を緊めるもの

肉は血に晒されるもの

二人は飽食のため肥り

二人は創造のためやせほそり

4

四人の僧侶

朝の苦行に出かける

一人は森へ鳥の姿でかりうどを迎えにゆく

一人は川へ魚の姿で女中の股をのぞきにゆく

一人は街から馬の姿で殺りくの器具を積んでくる

一人は死んでいるので鐘をうつ

四人一緒にかつて哄笑しない

5

四人の僧侶

畑で種子を播く

中の一人が誤つて

子供の臀に蕪を供える

驚愕した陶器の顔の母親の口が

赭い泥の太陽を沈めた

非常に高いブランコに乗り

三人が合唱している

死んだ一人は

巣のからすの深い咽喉の中で声を出す

6

四人の僧侶

井戸のまわりにかがむ

洗濯物は山羊の陰のう

洗いきれぬ月経帯

三人がかりでしぼりだす

気球の大きさのシーツ

死んだ一人がかついで干しにゆく

雨のなかの塔の上に

7

四人の僧侶

一人は寺院の由来と四人の来歴を書く

一人は世界の花の女王達の生活を書く

一人は猿と斧と戦車の歴史を書く

一人は死んでいるので

他の者にかくれて

三人の記録をつぎつぎに焚く

8

四人の僧侶9

四人の僧侶

固い胸当のとりでを出る

生涯収穫がないので

世界より一段高い所で

首をつり共に嗤う

されば

四人の骨は冬の木の太さのまま

縄のきれる時代まで死んでいる

初出は《現代詩》(緑書房)1957年5月号〔4巻4号〕二一ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ23行2段組、37行。

孤独な心になじみの物は

一度はすべて固い光の形を解いて

人の住まぬ暗い家にはいり

尊大な金属のかげに

いきいきとした像をむすび

ささやかに屯する

このせまい室内のおくでは

フォークはなえた草のように生え

唇をうしなったグラスは宙にかたむき

にがい酒はながれる

腸詰の皮と骨ばかりの魚は沈む

俯瞰することのできない水の市に

とりのこされた布の断崖

猫がちらりと見上げる

暗い光線をだいているおもみで

からの罎は立っている

卓の上に棲みついて独り

だれだって立っているということがさびしくなる

しぜんにほそいくびになる

招かれないので

朝から晩まで戸口の隅に

つぼまったまま滴をたらしている雨傘

卓のまわりは椅子が寄り

皿や器が集ってくる

そのなかには無益にも食いあらされた皿もある

そにもまして哀しいのは汚れない皿

棚のうえに重り重り

そのまま夜はバターの下でひびかない

こころなごむ宴も終りちかく

母のふくらむ腹をした

塩の壺のなかから

声がでてくる

応えがないのでまたもとのところへ戻る

永遠に拭く人の現われぬ食卓

四方から囲こむ

白いかべはたった今

海をのんだのかひっそりとして

初出は《今日》(書肆ユリイカ)1957年6月〔8号〕三〇ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ25字詰15行2段組、24行分。

警戒もされずにその男は死んだ 尾底骨のいちじるしく突起した男に 妻は憎しみしかもたず 眼のわりに舌がつめたくかがやくので 乳房のゆたかな女である妻にはたえられぬ 食事するとき以外は うごきが非常にかんまんだ むしろないといえる ことに就寝するとき 植物の花をつけぬ部分を感じさせ その男はくもの巣のいとにひつぱられて 地に伏してゆく陰惨な形態をとる しかし死んだ妻にはそれはどうでもよい ただ毎日たえず波うつ手で 壁の向うに飼つている犬に餌を与える その偽証が心から妻を死なせないのだ じぶんの美質をうけつぐ猫が屋根で雪をかぶり 生きていることがはがゆい もしじぶんの蛇腹が暗の裡から充分のび 男の歩きまわる部屋へ突き戻せたら 勝目はある 石膏の胎児を孕めるから 犬は男の身のまわりのせわをやき 困らせたり笑わせる それからさきの甘美な操作はできぬ 男は生きるためには 死んだ妻の猫を塵ばかりふる屋根から呼び戻して 芸を仕込まねばならぬと考える 世俗的な事柄でなく 美しい女に仕立てあげ 最初の夜は寝台であたためて 溺死者の好む月をのぼらす 裸の女の姿勢と葉の下に息づく桃の半熟の羞恥を えとくさせるべく大声をだした 夏がきた稲妻の紐をたらして 男は人間である証拠のゆえに死ぬのか 頭は犬の血をさわがせ 下半身は猫の毛に蔽われたまま 汗の強国から 肌寒い一寒村へと葬られた

初出は《現代詩》(書肆パトリア)1957年10月号〔4巻10号〕三四〜三五ページ、本文新字新かな使用、9ポ25字詰18行1段組、26行分。

ぼくの偏見は多くの人をこまらす ときに植物の茎という茎へ剃刀を当てる 切口から展開される 悲劇的なばら色の育たぬ家族を見つける 水ものまず 光も咥えることのできぬ 薄い膜の男女 かすかな交接のひびき 花粉は壁や寝具を汚す さわると固いざらざらの粒に近い それゆえ子供は玩具の車の世界を走らぬ 遊び場は母の子宮 日蔭のへちまの棚の下 そこで滑る ぼくはすたすた田園を出る ぼくの信条は 物は固形ですわりよくあらねばならぬと考える 立てかけられた斧へ同時に迫るぼくと一匹のとんぼの複眼 ぼくは余す所なく ランニング姿の全身を写し 段違いの虹や山嶽の氷の錐を背負う あらゆるやわらかい蛙がきらいだ 固い羽 固い雨なら両手で愛撫する 試みに一つの罎を蹴る 人が信ぜられぬほど ぼくは恍惚として街に入る 攻撃された寺院の外側の石塀を叩く これこそ上等の遊戯だ 病院へゆく若い姙婦のあとをつける だんだん坂をのぼり石の縞目が中心へ向き 細い線を描いてゆき がまんできないすべすべの頂点で 白い腹を見せる 医者の笑う時だ 鐘が乱打される火事の夕刻 鉗子やうごく鋏が皮膚をのばし 袋の中身の頭をむかいにゆく ぬるい種子のたんぽぽの周囲は 痛みをつけてむしられる 脂肪が清潔なランニングをふきつける ぼくは真の固形をみてあせる もろい下の躰の管をすすむ血の粗い無責任な軍隊を見すごす そこでぼくは街を出る 風がぼくを氷る人・滑る物に替える だからぼくはつねに笑わず さようならもしない

初出は《季節》(二元社)1957年10月〔11月号・7号〕六二〜六三ページ、本文新字新かな(カタカナの拗促音は並字)使用、9ポ19行1段組、32行。吉岡の随想〈女へ捧げた三つの詩〉(初出:《現代の眼》1961年11月号)に依れば、Y・Wはのちの妻、和田陽子である。

(Y・W に)

蝋びきの食物の類をみて歩く

女たちの腋毛は甘い先験の夏を輝かせ

肥満家族は跳ねまわる

ぼくは恥ずべき小さな西瓜をもつ男

タイヤ型の夕方の海岸にきて

赤と灰色の縞をつけたテントの入口を探す

ぼくと同じ不具性の女を求め

一廻り二廻り

紡錘形の骨格のうえにタオルを巻き

みじめなシステムの砂に穴をあける

ぼくは吃るばかりだ

次の水死者を慰める不揃いの藻の毛を撫ぜ

ぼくの精神の塩を波が引いてゆく

毎年ぼくを冒涜する夏

夜の砂の情事

間近かにみる果実のフオルム

夥しい未成年の魚の裸体

そのうえ外観から収縮してゆく氷

ぼくの凌辱本能がぼくの眼から

全ての生物へ伝染し

実用の陸地を見失わせる

ぼくは女を触覚し

子供用の浮袋を首へ徐々にはめこむ

いまこそぼくは笑う

心の帆の傾むく支柱へ向き

ぼくのプライドを砕き

ぼくの肉声と大脳を晒しつづける

内省の夏の海

暁の板の海

違い段の沖へ

ぼくは生臭い風を受け

自己の血を狩りに出る

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5月

回復(④・12、26行分)

6月

苦力(④・13、39行)

7月

死児(④・19、Ⅷ節189行)

喪服(④・15、29行)

聖家族(④・14、21行)

9月

サーカス(⑩・2、45行)

11月20日

伝説(④・5、11行分)

冬の絵(④・6、21行分)

美しい旅(④・16、19行分)

人質(④・17、28行)

感傷(④・18、6節99行)

12月

ライラック・ガーデン(⑩・3、40行)

初出は《詩学》(詩学社)1958年5月号〔13巻6号〕五三ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ20字詰16行2段組、26行分。

らつきようを噛る それがぼくの好みの時だ 病棟の毛布の深いひだに挟まれ ぼくは忍耐づよく待つ 治癒でなく死でなく 物の消耗の輝きを いまは四月 蜂の腰がうごく うず高く花粉の積まれてゆく皮膚や野に 色情の末路の月が近づく ぼくの砕けた大腿骨は永い閑暇のゆえに 血の音楽を聴き 燐質化或は精分を放電しては 黒い杖として さびれた田園風景の一齣を見せる 一つの藁の山へ挿し込まれたまま 交媾のさけびもあげず 二羽のからすを飛び立たせる たびたび姉は見舞いにきて 隣の患者の悪性の患部を讃美し ぼくの下向きの頭を叩いては 一時的にもざくろの実の爆発を誘致するのだ つねに凍る庭園を歩む 多くの鶴や看護婦のむれより ぼくは醜い女を接近させ 不粋な辞書と肉感の夢を持つ母胎を攪拌し 次にはげしい薬品の臭いを嗅ぐ たちまち再生の香油をぬられ 慚次の死がぼくを襲う 既製の衣服の観念はうばわれて 不快な動物だと 女が幼時から信じてきたらくだの形で ぼくは膝をつく 面倒はどの世界でも起る 搬び出される担架の上で 糊づけの肉と骨の摩擦がはじまる払暁だ 渇きは眼を媒介して 解けだす氷の沼から漲つて来る 胎生の魚なみに尾までぬらし ぼくは水を一気に飲み干す

初出は《現代詩》(書肆パトリア)1958年6月号〔5巻6号〕九二〜九三ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ20行1段組、39行。本篇執筆の状況は、吉岡の詩論〈わたしの作詩法?〉(初出:《詩の本〔Ⅱ 詩の技法〕》、筑摩書房、1967年11月20日)に詳しい。同文での詩句の本文は、新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用。

支那の男は走る馬の腹の下で眠る

瓜のかたちの小さな頭を

馬の陰茎にぴつたり沿わせて

ときにはそれに吊りさがり

冬の刈られた槍ぶすまの高梁の地形を

排泄しながらのり越える

支那の男は毒の輝く涎をたらし

縄の手足で肥えた馬の胴体を結び上げ

満月にねじあやめの咲きみだれた

丘陵を去つてゆく

より大きな命運を求めて

朝がくれば川をとび越える

馬の耳の間で

支那の男は巧みに餌食する

粟の熱い粥をゆつくり匙で口へはこびこむ

世人には信じられぬ芸当だ

利害や見世物の営みでなく

それは天性の魂がもつぱら行う密儀といえる

走る馬の後肢の檻から

たえず吹きだされる尾の束で

支那の男は人馬一体の汗をふく

はげしく見開かれた馬の眼の膜を通じ

赤目の小児・崩れた土の家・楊柳の緑で包まれた柩

黄色い砂の竜巻を一瞥し

支那の男は病患の歴史を憎む

馬は住みついて離れぬ主人のため走りつづけ

死にかかつて跳躍を試みる

まさに飛翔する時

最後の放屁のこだま

浮ぶ馬の臀を裂く

支那の男は間髪を入れず

徒労と肉慾の衝動をまつちさせ

背の方から妻をめとり

種族の繁栄を成就した

零細な事物と偉大な予感を

万朶の雲が産む暁

支那の男はおのれを侮蔑しつづける

禁制の首都・敵へ

陰惨な刑罰を加えに向う

初出は《ユリイカ》(書肆ユリイカ)1958年7月号〔3巻7号(22号)〕二八〜三八ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組、Ⅷ節189行。なお、本篇執筆の状況に関しては〈詩篇〈死児〉の制作日〉を参照されたい。

Ⅰ

大きなよだれかけの上に死児はいる

だれの敵でもなく

味方でもなく

死児は不老の家系をうけつぐ幽霊

もし人類が在ったとしたら人類ののろわれた記憶の荆冠

永遠の心と肉の悪臭

一度は母親の鏡と子宮に印された

美しい魂の汗の果物

だれにも奪われずに

父親と共に働き藁でつつまれる

地球の円の中の新しい歯

誠実な重みのなかの堅固な臀

しかし今日から

死児は父親の義眼のものでなく

母親の愛撫の虎でなく

死児は幼児の兄弟でなく

ぶどう菌の寺院に

この凍る世紀が鐘で召集した

新しい人格

純粋な恐怖の貢物

裁く者・裁かれる者・見る者

みごとな同一性のフィルムが回転する

死児は棺の炎の中でなく

埋葬の泥の星の下でなく

生けるわれわれを見る側にいる

Ⅱ

枯木ばかりの異国で

母親は死児のからだを洗う

中世の残忍な王の命令だ

全部の骨で王宮を組上げる

ほのおの使役の終り

母親の涙の育てた土地を

馬のひずめにとじこめられて

死児のむれは去る

真昼は家来の悦ぶごうもんの時

一つの枯木に一人の母親を与える

枯木が殖えればその分だけ母親が木に吊られる

百万の枯木はよろめき百万の母を裂く

八月の空に子宮の懸崖

世界の母親のはげしい眼は見る

山火事を

同時に聞く

それを消しに来る大洪水を

Ⅲ

死児は偶然見つける

世界中の寝台が

行儀よく老人を一人ずつ乗せて軋むのを

ゆるんだ数々の蛇口から

回虫が老人と死にみきりをつけ

はいだしてゆく方向に

野菜と肉の積まれた

働く胃袋が透視される

ときどき鉄砲の筒先が向けられて

悲鳴も聞えた

老人の浄福を祈り

ゆっくりと山へ血を持ちはこび

頂から浴せる

因襲の恋人・夫婦たちの寝台に

ただ一つの理由で死児は哭く

セックスを所有しないので

回虫のごとく恥じる

いうなれば交情の暁

やわらかな絹の寝台

麦の畑の涼しい蔭の場所に住めぬ

死児は老いた母親の喪服のやみで

くりかえすひとりの乱行を

あらあらしい石の発芽を

禁制の増殖 断種の光栄

できれば消滅の知識をまなぶ

いま緑の繻子の靴に踏まれる森の季候

去勢の噴水はきらめく

かぼちゃの花ざかり

死児は世界中の死せる老人と同衾する

Ⅳ

死児の発育と病気について

すべての医者は沈黙した

蜜と海綿のみなもとを凅らす獣の跳梁

母親の乳房はどこの地平にも見あたらぬ

不順な風土と暴力の下着にかくされて

無理にのぞけば

硫黄の苦い結晶体

それ故この時世は呪術の岩の下をさまよう

秋の果物を山へ搬びすぎた

商人の老獪な算術が病気をつくる

死児の爪は外部へのびず

夢を孕む内部へうずまく

死児の病気の経過は

食物と父の怯懦の関係で

悪化の一途をたどり

最後は霧の硝煙で消える

死児は医者の記録にのこるのでなく

歴史家の墓地の菫で物語られる

Ⅴ

蝋びきの世界の首府を

母親は死児を背負って巡礼する

砕かれたもぐらの将軍

首のない馬の腸のとぐろまく夜の陣地

姦淫された少女のほそい股が見せる焼かれた屋根

朝の沼での兵士と死んだ魚の婚礼

軍艦は砲塔からくもの巣をかぶり

火夫の歯や爪が刻む海へ傾く

死児の悦ぶ風景だ

しかし母親の愛はすばやい

死児の手にする惨劇の玩具をとりあげる

死児には正しきしつけを

もしいやがるものは罰せよ

白昼の紳士淑女の食卓へ恥部を曝せ

夜戦のすきなあらゆる国の紋章を引裂いた高みから

死児の髪を垂らし

或はつるつるの頭を露出する

辱しめよ

死んだ父・殺された同胞の肉体の辱しめと

魂の憂欝なばらを照らしめよ

死児が苦痛のあまり汚物をながすまで

箒の黄いろい死児

大理石の死児

鉄線の黒い死児

金髪の森の死児あまたの砂の死児

そのとき

賢い母親は夏の蝉の樹木の地に

異なるエネルギーで

異なる泣き声で

同一の怒りの歴史をつくる

Ⅵ

死児の好きな遊び

むらがって

瑚珊の海へ網を入れる

大砲と共に沈んで行った男達の重いこうがんをひびかせる

女たちの砂と闇を吸ってる肛門も色彩でかざる

死んだ者のためなら安心して仕事ができる

塩と金具の類の枷をはずし

丈夫な膠でボデーをくるみあげ

枯木の陸地で二度目の奉公をかなえさせてやるんだ

ざくざく採れる金銀の鱗

さめの歯のかみあう恍惚の日々

水の夜伽は退屈だと静かな骨はつぶやく

死児にはそれが聴える

もう一度月から網を可能なかぎり拡げよう

死んだものならなんでも収穫

母親はいやな顔を見せて手伝わず

死んだものは交換できないと

破船の家でどなりだす

死児は声が小さく主張できない

母親の目の届かぬ所に来て

凍ったまま横臥する

かたわらに

伝説の軌跡の海

Ⅶ

母親のねむった後

死児が床を這い廻る

果ては

嵐の海を埋めつくす

死者のうわむきの顔の上で立ち上り

次から次へと

跳ね歩く死児

凌辱された姉を求めて

ただ一人の姉でなく多くの姉の

波の魂に呼ばれて

陰気な蓮華をかざして行く

腿の柱をきよめに

混血の海へ

姉が孕み

姉が産む夥しい死児の夜の祝祭

輝く王道をきりひらき

古代の未開地で

死児は見るだろう

未来の分娩図を

引き裂かれた母の稲妻

その夥しい血の闇から

次々に白髪の死児が生まれ出る

Ⅷ

死児をだいて集る母親たち

或る廃都・或る半球から

おしきせの喪服のすそをひきずって

まれには償いの犬までつれ

定員になるまで沙漠へ入ってゆく

他のおしゃべりの母親たちは

沈黙を求められて村落から海面へ移動する

次から次へ黒い帯の宗教的なながれ

隈なくこの現世を司どるために

死児が生きかえらぬようにあやす

子守唄と悪夢のくりかえしで

骨肉でどうしてこの文明の腐敗の歌を合唱できよう

とどろく雷のように

豊かな腰をよじり

最後に半数のやもめの母親たちが氷河に並ぶ

必ず一人の死児をだいてる証拠に

めいめい死児の裸の臀を叩く

そのはげしさで哭いた時

この永い報復の難儀な旅の夜も明けよう

しきつめられた喪服の世界に

ピラミッドの頂点がわずかに見える

これほど集ってはじめて

全部の母親のさかまく髪のなかに

あたらしい空が起り

実数の星座が染められる

初出は《今日》(書肆ユリイカ)1958年7月〔9号〕八〜九ページ、本文新字新かな使用、9ポ17行1段組、29行。

ぼくが今つくりたいのは矩形の家

そこで育てあげねばならぬ円筒の死児

勝算なき戦いに遭遇すべく

仮眠の妻を起してはさいなむ

粘土の肉体を間断なく変化させるために

勃起とエーテルの退潮

湿性の粗い布の下で夜昼の別なくこねる

ぼくは石炭の凍る床にはいつくばい

死児の哺乳をつづける

浪費と愛をうけつけず発育しないもの

ぼくの腕力の埓外に在り

正体も見せず固くかさばる死児

それは光栄に匹敵する悲劇

ぼくの魂の沈む城の全景を占め

美しいメモリアルとして立ちつくす

他人の経営する空間を徐々に埋め

せり上る死児の円筒

そのすべすべのまわりを歩く

ぼくは父親の声も出さず

母親は食事ものぞまず横臥する

やがて円筒の死児は哭く

一家の族長として

塵とくもの巣を頭から傘のごとくかぶる時

ぼくの家系は秩序をうしなうだろうか

老いたねずみの形骸を発光させ

ぼくら両親はストーブのなかの闇に

住みつくかも知れぬ

或は

円筒の死児が喪服に覆われる時まで

初出は《季節》(二元社)1958年7月号〔11号〕二二〜二三ページ、本文新字新かな使用、9ポ16行1段組、21行。

美しい氷を刻み

八月のある夕べがえらばれる

由緒ある樅の木と蛇の家系を断つべく

微笑する母娘

母親の典雅な肌と寝間着の幕間で

一人の老いた男を絞めころす

かみ合う黄色い歯の馬の放尿の終り

母娘の心をひき裂く稲妻の下で

むらがるぼうふらの水府より

よみがえる老いた男

うしろむきの夫

大食の父親

初潮の娘はすさまじい狼の足を見せ

庭のくろいひまわりの実の粒のなかに

肉体の処女の痛みを注ぐ

すべての家財と太陽が一つの夜をうらぎる日

母親は海のそこで姦通し

若い男のたこの頭を挟みにゆく

しきりと股間に汗をながし

父親は聖なる金冠歯の口をあけ

砕けた氷山の突端をかじる

小さな街には小さな火事があり初出は《實存主義》(理想社)1958年9月〔15号〕三〇〜三三ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、五号12行1段組、45行。執筆者名の後に「一九一九年東京に生る。筑摩書房勤務。詩集『静物』。」とある。

初出は詩集《僧侶》(書肆ユリイカ、1958年11月20日)一六〜一七ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号27字詰13行1段組、11行分。執筆は1956年。

椅子の上から 跳びおりてゆく 猫の毛のなかの跣足 刹那のことだが 大写しになり 花の深いひだに 吸いこまれた 誰でもが初めてのことだと驚く 木製の四つの脚 床をしばらく跛行し 部屋の隅で急に停止し 椅子は伝説化された 事件を知らぬ男 かぶつた毛布から現われ 椅子にこしかける 流通する熱と臭気をぬきながら 肛門につながる管をけんめいにたぐり出す 抑えきれぬゴムの状態で かさばりはじめ 部屋中を占めてのたうちまわる ものの鼓動 快楽の伸縮 夜のため その男は久しい前から 猫と顔をならべ 管にかこまれたまま 暗くなつてゆき 息をころしてゆき 消える間際で 火事だと叫んだ

初出は詩集《僧侶》(書肆ユリイカ、1958年11月20日)一八〜一九ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字、カタカナの拗促音は小字)使用、五号27字詰13行1段組、21行分。執筆は1956年。

他人には見えないものが いくつかぼくの部屋にある たとえばベッドの脚と壁との間に 一週間前からぼくがぬいだ長靴が置かれている ひとつはたおれて折れ 片方は立つているにすぎない ぼくの記憶のあいびきの雨のなかでのみ濡れ ぼくの悪癖のベッドの下でのみ乾き ひびわれる 下宿の女主人はただ一つの理由でしか ぼくの部屋をおとずれぬ 猫が子を産みにくる時だ 毛の太い束の尾が床をこする 夜から朝へ女主人は黒い箒をうごかす ぼくは病気になりきり 毛布の下でえびの真似をしている 女主人は陸に棲む人 スリッパをはき 藻のゆらめき 岩かげの海の湿つたひとでの開閉の兆しもさとらず ボール函に六匹の生れた猫をつめて出てゆく ぼくは夜へ向く出窓を少しあける それが一番大事な日課だ 女主人は脱衣し 川へ沈んだ六匹の猫の子の体温と弾力をよみがえらせ 浴槽から湯水を溢れ出す ぼくには危険だ 上も下もある階段の途中は ぼくは見つける 壁に立てかけた 自殺した画家のカンバスを ぼくの持物のうちで それだけが光に耐えよう 女主人の臀部のばら色の地震から その絵がぼくをまもつてくれる唯一のものかもしれぬ 貧しい画家であつた男が存分に描いた 怒りの構図 とおくに或はちかくに 落ちこんだ深みから やたらにのりだそうとする 困憊した石のトルソたち

初出は詩集《僧侶》(書肆ユリイカ、1958年11月20日)五八〜五九ページ、本文旧字新かな使用、五号27字詰13行1段組、19行分。執筆は1958年。

老給仕は食器をかたづけて去る ドアの外に出たというよりむしろ夕映えの球体へ吸いとられる おしきせのズボンの青い染色をのこす 船室のぴかぴかした床の隅に 寝台の男女はさなだむしのようだ おびただしいナプキンの波 動揺のはげしさで老給仕は死ぬだろう 美しい鉱物の異邦へ旅立つべく 鍍金のはげたスプーンにまたがる 腐りだす肉や野菜の類 経木のしなやかな動作で 老給仕はぎざぎざ刻まれた空へとび移る さようなら 棍棒の群衆 袋の日常 函の海 上から見るとよく理解できる 火事のメロドラマ 雷雨の孤独な儀式の終り 老給仕は錬達した手つきで温い食事を摂る その後の昼寝が長すぎると誰がなじれよう 死んだ者たちの習慣を誰が熟知するか 老給仕が起きるはずみで金釦がちぎれ 転がる面積を探す 心ならずも復讐したのだ 海のなかで大きな音をたてる 老給仕は生涯はじめての粗相をした 藻のかげの死んだ大勢の客たちにむき うやうやしく陳謝する これからの長い夢を見るためには 違和も羞恥も忍ぶんだ 成功者として老給仕は肥え太り密石亭に入る しばらく金毛の美女をまぶしく感じる 酒樽の下に廻り込む月 ここは行儀の悪い墓場かも知れぬ

初出は詩集《僧侶》(書肆ユリイカ、1958年11月20日)六〇〜六二ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号27字詰13行1段組、28行。執筆は1958年。

建物は人の半身と共に沙の首府へ沈み

次々におどり上つて斃れる

黄色い馬のたてがみの奥でだき合う半分ずつの月と太陽

それをかいま見る

世界の陸地の人の半分の怒りの眼と

余儀なく眠るあと半分の人の心

すべての女性の子宮を叩く

兵士の半分はやわらかく半分は病気で固まる

反応も示さず

耳鼻もない鳩は死ぬ

燃える秣の山と伽藍の頂で

海へとじこめられた女子供は泣きながら仰ぐ

同時に棘とばらのつるで縛られた

軍艦の下腹を見る

遂に増殖する牡蠣の重みでかたむく

波の底を這い廻る

一個の牡蠣の浮力しか持たぬ

骨の人質たち

長い年月を毎日かかさず

死者の生きのこりの兵士をはげまし大砲を打つ

氷山に少しずつひびを入れながら

夕映えのプランクトンのむれに染められた歴史と

肉体を記憶するため

世界の残りの半分の人の骨が島へ上り

焚火で暖をとる

今日それをかいま見る

世界の陸地の人の半分の怒りの眼と

余儀なく眠るあと半分の人の心

初出は詩集《僧侶》(書肆ユリイカ、1958年11月20日)六四〜七三ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字、カタカナの拗促音は小字)使用、五号27字詰13行1段組、6節99行。吉岡は1958(昭和33)年8月8日の日記に「〈感傷〉出来。これで詩集《僧侶》の十九篇完成。」(〈断片・日記抄〉、《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》、思潮社、1968年9月1日、一一九ページ)と書いている。

1

鎧戸をおろす

ぼくには常人の習慣がない

精神まで鉄の板が囲いにくる

街を通るガス管工夫が偶然みて記憶する

箱のなかに匿れた一人の男

便器にまたがるぼくをあざわらう

桃をたべる少女はうしろむき

帽子をまぶかくかぶるガス管工夫の槌の一撃を憎む

少女の桃を水道で洗わせず

狭い蜜のみなもとを涸していつたから

幼い袋の時代

大人の女の汗の夏を知らぬ

少女もいつかは駈けこむだろう

ぼくの箱の家

正面の法律事務所の畸型の入口の柱を抱くだろう

それまで休業だ

屋根から寝台まで縞馬を走らせ

ペンキを塗り廻る

すでに伽藍の暗さ

2

金魚鉢の水の上で睡蓮が咲く

悪い季候のはじまり

薄い皮の下で少女は変化している

花の植物の冠から

えびの姿態の不透明な袋に黒い汁を移しはじめる

ぼくの鼻毛の茂みを雨でぬれた鳥がとおりぬけるのはそんなとき

棚のあらゆる口の細い罎

液体を溜める闇のなかで

痒走感におののきだす

ぼくはいかなる変化

いかなる交換を待つているのか

3

ぼくの眠りの截面がめのうのように滑らかになる

そこに居合せたただ一人の女

喪服にいつわられた美しい肢体の女が昨日からいる

今は組みあげられた脚線として

ぼくの寛容な肉情の下に在る

朝から使役された上半身

殊に肩の裏の可憐なそばかすの星雲

恐しくぼくの頭を捉える

或る瞬間は照らす

察するところ女は人を殺してきたらしい

もし病弱な夫でなければ

じやがいもの麻袋をかるがる担ぐ情夫

人でなければ別のもの

頭の大きなさんしよううおを刺してきたのだ

4

永年の経験からぼくは被告を裏切る

被告はつねに救えぬ性格をもつから

彼らはすべて罰せられるにふさわしい陳述をする

例えばぼくが家具化した法廷につれこまれ

被告として黒服の者たちにとりまかれる

〈わたしの妻は蟻の世界へ売渡される

溶けるもの かがやく裸形の砂糖の袋〉と口走る

人々の心証を害し

それでぼくも犯罪人の両肩を見せ下獄する

ぼくの弁護人は妻子と両親のため家へ急ぐ

尻の袋にぎつしり殻粒をつめ脂がのつた鶏の首をさげて雨の中へ入る

不運な者は針金で養われ暗い所にいる

5

女の夫は老練な海港技師

熔接工を連れて毎日海へ行く

長い年月を海の下ではたらくので

真昼の光線に当るとき

熔接工はたちまちかにの形に歩き

総身の毛を輝かせ

充分な粘力と苦味のある泡を吹きこぼす

ところきらわずに

夫は岸べで焚火をたくばかり

破船と網の破れ目から

女が現われる

すなわち技師の妻が食物をはこんできて泳ぐ

熱い砂の床は人の心を複雑な巻貝に変化させ

同時に冷えた魚を跳ねまわす

その後での三人の食事は危険だ

皿やフォークが陰気にうごく

肉類や卵は食いつくされ

野菜類はつつましくのこる

海は死んだ男でふさがれる

6

ぼくは睡蓮の花を再びのぞく

転換が行われず

世界の女を巻く紐のすべてが解かれていない

蛙も挟まれる

花の深所から金髪が吹きだされるのを夢みる

ぼくは自分と不幸な女を救済すべく

女の腿へ手をのべる

喪服は夜に紛れやすい形と色を持つ

あまつさえ時間がくると滑る

それから先のぼくはまじめな森番だ

くさむらのひなを育てようと決意する

水べを渉る鷭の声に変化した女の声を聴く

法律や煤煙のとどかぬ小屋で

卑俗なあらゆる食物から死守され

ぼくだけが攻めている美しい歯の城

その他の美しい武器をうばう

落日は輝くもの

おえつするもの

女の髪の上に滝が懸けられて凍る

ぼくは冷静に法典の黄金文体をよむ

さてぼくは女には大変つくした

罪深い女は去らせよう

ガス管工夫に肖た子をつれて桃の少女が結婚を迫るのを

ぼくは久しく待つんだ

初出は《今日》(書肆ユリイカ)1958年12月〔10号〕一八ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、8ポ23行2段組、40行。

バレー〈ライラツク・ガーデン〉より

紫のいろは夜のみつぎもの

すべての音楽が沈みやすいように

すこしずつ泡だちながら

庭から星を消す

それはまわりのライラックの花咲く頃

石の像はささやかれる

嫉妬にも愛にも

抽象的な倦怠をかたどる

欠けた耳をたれたまま

そのかげから

美しい妻はいざなわれる

心をぬれた鳥がかけぬけ

不倫の腰帯 橙色の男のうでのなかで

純粋な恋の跳躍

ただいちどしかできない角度

かんらんの枝のおもみで女は支えられる

喜ばしい罪の肌着のひと裂き

なやましい絹の足がまじわるとき

髯の男この舘の主はとびだしてどなる

かけだす犬 ランプをまもる猫たち

髯の男は欲情の大きな輪をひろげてゆく

花と破綻の中心に

おのれの情人たる緑の着物の女をよこたえる

咲きそびれたライラック以外の花の

めざめる声をききながら

下男は玩具の猿の踊り

女中は玩具の蛇の踊り

ライラックの花のしげみで

まっちをするな

夜鶯を鳴かすな

舘のろうそくのひかりを蠱惑する海辺の風を

ことごとくまねきいれる

ひだの多い美しい妻の裳で

愛をいつわる女の乳房のふかさを石にきざみ

秋の海の反響はかすかになってゆく

いまは人物も不在の庭の空を

夜鶯も鳴き過ぎる

他の種の花も匂いだす

狂ってのぼる黄色い月は

近ずく朝のみつぎもの

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1月

老人頌(⑤・1、47行)

3月

無罪・有罪(⑥・2、48行)

6月

遅い恋(未刊詩篇・7、12行分)

果物の終り(⑤・2、57行)

7月

牧歌 → 唱歌(⑩・4、17行)

8月

下痢(⑤・3、26行分)

9月

紡錘形1 → 紡錘形Ⅰ(⑤・4、13行分)

夜会(⑩・5、10行分)

10月

編物する女(⑤・8、19行分)

呪婚歌(⑤・9、70行)

夜曲(未刊詩篇・8、14行分)

11月

陰画(⑤・6、35行)

裸婦(⑤・7、20行分)

首長族の病気(⑤・11、24行分)

12月

田舎(⑤・10、26行)

初出は《季刊批評》(現代社)1959年1月〔春季・2号〕一二七〜一三〇ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は並字)使用、五号15行1段組、47行。

さびしい裸の幼児とペリカンを

老人が連れている

病人の王者として死ぬ時のため

肉の徳性と心の孤立化を確認する

森の木の全体を鋸で挽き

出来るだけゆつくり

幽霊船を組立てる

それが寝巻の下から見えた

積み込まれたのは欠けた歯ばかり

痔と肺患の故国より

老人は出てゆく

皮の下から続く深い波のうねりへ乗り

多毛の妻をうつぶせにする

黒い乳房の毒素で

人の心もさわがしくみだれ

くらげの体も曇つている

老人は腹蔵なく笑う

ばんざい

ばんざい

一度は死も新しい体験だから

蝶番のはずれた境界を越える夜

裂れぬ魚の腹はたえず発光し

たえず収縮し

そのうえ恐しく圧力を加えて

エロチツクであり

礼儀正しい老人を眠らさぬ

ガーゼの月のなまめかしさで

老人は回想する

正確にいうならば創造するのだ

胃袋と膀胱のなかに

交代のない沙漠の夜を

はいえなや禿鷹の啼きごえを

星と沙の対等の市を

そして小舎の炎の中心に坐り

王者の心臓の器で

豪奢な血を沸騰させる

果ては

むなしく伏せられた

笊のごとき存在

みごとな裸の踊子も現われぬ

不安な毛の世界で

床屋の主人が剃刀をひらめかせ

老人の大頭を剃り上げる

石膏のつめたさ

美しい死者として

幼児とペリカンの守護神として

他人には邪魔にならぬ所へ移される

初出は《現代詩》(飯塚書店)1959年3月号〔6巻3号〕一三〜一八ページ、本文新字新かな(カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ1段組、48行、「写真・大辻清司、構成・大森忠行」。本篇は《静かな家》に収録されるまえ、篠田一士編集・解説《吉岡實詩集〔今日の詩人双書5〕》(書肆ユリイカ、1959年8月10日)の〈Ⅳ未刊詩篇〉に収められており、その本文は〔初出形〕の改頁箇所をアステリスクに変更(すなわち〔(改頁)→ *〕)したほかは、漢字を一文字改めた(17行め「なみだぐましく妻のぬれた〔躯→軀〕は今はレンガ色」)だけである。

判事はときどき歩く

彼が裁いた男の心の惨劇の迷路の葛の茂り

初夏の月が望遠する

バスケットのなかの大きな蟹のあやしげな行為

重みのある毛布を裂く

馥郁とした血のオルガスムス

少年少女の心中死体が導火される

それぞれ瞬間

美しい電流が生まれる

幻灯画の仏手柑

胎児は手袋をぬぐだろう

(改頁)

判事は地下道へ入る

優しい妻と子は劇場で笑劇を見る

兇器がみつかるまで

判事は長い歳月を孤独な壁を撫ぜる

不具の記憶のくりかえし

なみだぐましく妻のぬれた躯は今はレンガ色

彼はもぐらのように洞察した

一人の美しい裸形の少女のトルソの二叉

眼を近づければ兇器

細い線の針金

それが輪を形づくる

判事は霧の密室からはい上る

犯罪の起源は

人の心の細胞の花火

兇器は真の犯罪には不要のものかも知れず

(改頁)

無能な容疑者は肉の枠のなかに

片目をあけている

もう一つの眼の夢は桜んぼのつるつるにさわり

閉じられた物狂わしい深淵

空走る一つの自転車のからまわり

食事から殺意へ

不安から満腹の子供への呪咀

逃走の脱糞

愛の放尿のこころみ

自転車のからまわり

窓から街へ

光から暗へ

送転する万華鏡の人

無罪の容疑者は野末で

両方の眼をとじ

子供全部を滅ぼした

祝砲を聞いた

(改頁)

ストップ

永遠に

彫刻された男女のために

可能ならば

無罪も有罪もなく

初出は《現代詩手帖》(世代社)1959年6月創刊号〔2巻6号〕六六〜六七ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ27字詰14行1段組、12行分。標題はゴチック体で「遲い恋」と印刷されたが(目次も旧字の「遲」)、本則は新字であるため「遅い恋」を採った。吉岡による約400字の散文〈詩人のノオト〉を付し、その末尾に「(よしおか・みのる氏は大正八年、東京生。詩集「僧侶」で本年度現代詩人会H賞を受賞。この五月には長い独身生活から足を洗うとのこと。現、筑摩書房広告部次長。)」とある(〈《現代詩手帖》創刊号のこと〉参照)。

ガリ氏の上半身は裸だ むしろ枯木の存在にちかく がらす板のむこうで 女医先生が手を器用にうごかしてのぞきこむ ガリ氏の尖つた内部を いささかガリ氏は羞しいのだ 少しばかり女医先生がすきなので 自分が人間の器官をうしなつて 深い根に支えられてない 黄昏の物体であり 鳥の巣ほどの夢もかかえず みずみずしい四月の葉に飾られてないことが いつそう内部をはたらきのないものにする だが光のなかで人間は真実の恋ができようか 女医先生はたしかに職業の恋をしはじめる つめたい手と眼で ガリ氏の患部を愛撫しながら そしてふたりだけの 暗い場所を甘い髪の匂いでみたす 盲目の世界で記録されたカルテは永遠に判読されぬだろう 世のすべての恋人たちの手紙のように

初出は《同時代》(黒の会)1959年6月〔9号〕二三〜二六ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ19行1段組、57行。

つねに死ぬ人のまわりにある羽毛の潮のながれ

けばだつ意識の外面ではじかれる

孔雀の血の粒

その真新しいくちばしの喚びの深層で

内的独白をくりかえす

死ぬ人の幼年期の肖像を見た

つまれた菓子の間を疾走し

母の情事のゆえに下痢する

独楽の廻るスピードで失われてゆく微熱の時間

羞恥のセックスで靴下を穿く

幼女のまるいくるぶしへの侮蔑とともに

紋切型の父の心理的倒産があり

黒と白の斑の犬の轢死が少年の視線を転化する

秘密写真へ

柔かい曲線のおびただしい泥沼へ

未熟な杏から

すわりよい梨のしりのくぼみに

都会うまれの少年期の遅い恋の始まり

ばらいろの繭を持つ従姉に教育され

るいれきのある肥った叔母の冷感で戦慄する

肉への廻り道

霧隠才蔵への入信と改宗

とかげの磔刑

また別の少女へのやさしい折檻

反抗と洪水はたえず少年の身の丈をせりあげる

後世の砂漠のなかに

父の無智と兄の無力な家の柱を回避する

オペラ館の極彩色の舞台の予言の歌手たち

仮象で生きる喜劇役者たち

ガルボの秘蹟の遠近感

アナ・ベラの絹の唇の触媒

永遠の視点はジイドとリルケの書から俯瞰される

トンネルの闇で死滅した

家畜の臓物の臭いをかぎつけ

投影した少年の精神が氷の河を引き入れる

ついでに把握しがたい月の運行を

充分な死の恐怖の伝承と

繁る小麦の畑の生への集積の怒り

少年は孤独の肩をあらわにし

物の固い角を経験しはじめた

消えたランプの発端から終焉までを告発する

発生する癌の戦争

大砲の車輪のひと廻りする時

無意味に穴のふさがる時

多くの人類の死・猿にならねばならぬ無声の死

下等な両棲類の噛み合う快感の低い姿勢

横たわる死・だんじて横たわる死

古代の野外円形劇場の太陽の下の醜悪な消却作業

一人だけの少年は哭きわめく

粥状の物質の世界で

コップの嵐のなかで

まさに逆まだ

偶像は

いま死ぬ人の半生の透視図

肖像の少年は模倣するだろう

大人の習慣のぬれた羽毛をたらす死を

歩みよる曙光の拡がり

初出は《朝日新聞》(朝日新聞東京本社)1959年7月26日〔26404号〕一七面、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、新聞活字一倍扁平、17行。「え 南大路[みなみおおじ]一[はじめ]」。本文の後に「(「今日」同人)」とある。

男は不足なものをさがす

夏の植物が少年たちと絡みあう

薄明の世界から出る

ある愛の生きながらえている邦へ

古代の氷山を背景にして

こわれた軍艦がひもで岸につながれる

雨と光熱のありあまる港

異端の音楽を聴く

男は見なければならぬ

他の人がひとりもいない真昼の首都

窓わくの奥のうごかない海のなかで

おぼれるリボンの輝き

すべての毛をぬぎさった

ひとりの少女をめざめさせるため

男は小声で祈り

シナの墨でぬられたフカの腹を裂く

美しい汗の夜のはじまり

初出は《鰐》(書肆ユリイカ)1959年8月〔1号〕八〜九ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ25字詰1段組、26行分。

ぼくは下痢する のぞむところでなく 拒む術もなく 歴史の変遷と個人の仕事の二重うつしの夜にまぎれて ぼくは下痢する 紅いろの花と 薄明の空をそめる痰の吐かれる地下室の水 それはぼくだけの現象だろうか 今日もそれをする昨日もしたんだ 考えれば昔の記憶のなかの青い膚のとうがんの内房を覗きながら 下痢はぼくらの日常の習慣 洗いたての世界の便器が集められる ぼくの下痢はぼくの精神を飲みくだし 他人の多くの心へ伝達され 飢えの大衆の糧を腐らせてゆく そのときから寝そべる老若男女のむれ そのささやかな声 そのいじらしい手足の運動 それらの生きている証拠の排泄の愛 誰もが流木の位置 ぼくはどこかもう少し高いところから 直接灰をかぶる 被虐的な食事をするため 馬や犬の経験もしないであろう 滑稽な形而上の下痢をする 力なくむしろ生きることを認証する 痛みの導くところ 雷の格闘の終りの空間に聳える塔をみる ぼくの死すべき肉体の鳴りひびく殉教の血のながれの高まる時 ぼくは下痢する 耕される傾斜の土地に 汲まれる泉の絶えざる岩や石の下に 永久に心の内乱の契機の腸を断つ ぼくは忘れられる ぼくは人と物を忘れる 仮設のなかにめぐりあった交友だから 寒冷な下痢する近代の醜悪なかがまる催眠状態をぬけ 回復する驚異な暗が次元を替える 中心に自然の光の接触をくりかえす 二十世紀の庭に ぼくは綜合体として健康な男の一人になる まじ梨から食いはじめる ここに新しい関係・対話がはじまる

初出は《鰐》(書肆ユリイカ)1959年9月〔2号〕四〜五ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ25字詰1段組、13行分。

首のまがった母それはまだ女であり 見えない骨の走る小さな父それは男であり 窓の外の地に死ねない人々がめいめいの貧相な手で罎をつみ 蠅をむらがらせ 哄笑と泪声で 二人の男と女に寝床の時を与える 夜が鋭い角をもつならば 他の人は畳の下へ沈む 火事は血を浴び 母の子宮へ移りつつ燃える 父はもうつるつるの猿として自己の枝へつりさがり叫ぶ 水を水を 母は鍋の尻と箒で接がれた一つの化物に変り 襖の世界へ入ってゆく 父は朝早くから桶のなかへ鍬形の手を涵し 労働にたえる熱い鉄を打ちすえる 刻まれた鑪の目が万の錐の尖をとがらす それらすべてが陰気な畳を突き刺す それが生活であり 金銭であり 父はふいごの著しく長い腹をよこたえる 母は障子の内側で孕みつつある

初出は《讀賣新聞〔夕刊〕》(読売新聞社)1959年9月28日〔29776号〕四面〈詩とデッサン〉、本文新字新かな使用、新聞活字一倍扁平19字詰1段組、10行分。「え 加山[かやま]又造[またぞう]」。

母が今夜うんだ卵をだく少年は 眼をふせたまま 死せる魚の口へ 首から下をとじこめられる 父は文明人種の特質を発揮し舟板の上で可憐な少女の緑の髪を解く 口臭を放ちながら ついでに蝋の結晶した星を 定規で組立てた天体へ置く 魔性の家族のさびしい夜会 夏の果物のなかの種子も浮遊する 彼らが未知の現実を会得するためには 苦い心で水銀の運動をくりかえさねばならぬ 夢の体系を失う暁まで

初出は《鰐》(書肆ユリイカ)1959年10月〔3号〕六〜七ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ27字詰1段組、19行分。

たっぷりと畝編みにしたプルオーバー 今夜の料理には玉葱を使おう 彼女はじぶんのからだから何を編みだすのかしれたものではない 大きな衿はタートルネックの変り型 彼女は砂の力で一人の男を愛そうとした ジャージーでピンクなら彼も大胆にさわれる 太陽の網目のなかの苺をつぶす愉悦の日々 男の住所をどこへ控えたか思いだそう 秋だからブルー グレーなどで模様を変え 袖口をゴム編みにして 男が独身者の血は冠の毛をぬらすと 二ケ月前にもらした重大な口説 裏うちは三十糎幅の同色の布をはって横になる しわにならぬから 男の部屋へは猫しか通わぬ秘密をかぎつける 裾は折返しを深く 男とこの夏は波の下へ すべったことが忘れられぬ 単純なメリヤス編みですっきりさせよう 男の肉身・父・母・不具な姉を呪い ドレス・ヤーンでなければ上手に仕上らぬ 長い胴のシルエット 男は貧しいから好色な壁画を描く たくしあげて彼女が着るときココア色のスラックスが似合うと 老裁縫師にいわれた もう冬だからやぼになる 船の底の貝の冷たい光りがとどく 彼女の眼に入る男は彼女にとって象牙色の魚形のハンガーだ 本当に死ぬならばセーターを脱ぎたいと彼女は考える

初出は《ユリイカ》(書肆ユリイカ)1959年10月号〔4巻10号(38号)〕二四〜二七ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ21行1段組、70行。

われら今夜というこの時

この黄教の馬の放中せる陰茎を

中心にして

雨の地に拝跪した

〈ラマ僧の呪祷より〉

わたしたちの今夜というこの時

この日という雨と春

おごそかな寺院の偶像を骨ぬきにした後

卓子をゆくりなく円いものと感じて

その下に集る脚の空間に

なやましい川のながれを見た

ふれるならば刑罰されて死んだ犬猫

つかむならば炎える夥しい藁の束

わたしたちは斜の板へともに並んで寝て

にんじんを噛みながら流れる

大勢の人の微笑

またはまれなる憎悪と風

わたしたちの皮膚のつめたいことを

たがいの欺むかぬ証しとせよ

手と手 腸と腸から

つねにはみだすオレンジ

その果肉の濡れに導びかれて

測り知れぬ愛

観念から行為へ

暗転する太陽その次は薄明

わたしたちの氷る全身に浴せられた

花は死ぬものの嫉妬

しばらくは香気を放ちやがては窒息をねがう

黙示の寝床

われた蛇の卵 麦粒

紡がれた陰毛の糸車

かぶさる毛布類

つもる塵 のびる植物勢

むらがる蜂の針を女の肉へ打つ

否 否

加えるものは

わたしたちの小部屋を彩る

謀術はないのか

パンと牛乳のほかには

純粋な浪費の舞踏する幻のかまきりたち

如露の世界に閉じこめられた

わたしたちの後宮の庭

他人のさわがしい子供が集る

ちんば めっかち 象皮病

それらの眼の油はたぎり

大理石の柱のかげからのぞく

禁欲の衣を次々と沈める海溝

わたしたちに飛躍があるだろうか

華美なさかだち

慈悲ふかい骸骨の抱擁の果に

富を抛棄して貧を養う

それ以外のなにが与えられよう

ともに裸の秤

共犯とはかかる状況