���W�s�����G�߁t�̕\���A���W�s�t�́t�̔��A�̏W�s�����t�̕\���i��������g���Ƒ��̏����j

�ŏI�X�V�� 2021�N9��30��

���W�s�����G�߁t�̕\���A���W�s�t�́t�̔��A�̏W�s�����t�̕\���i��������g���Ƒ��̏����j

�g�����̑�����i�i137�j�i2021�N8��31���j

�s�����t�f�ڂ̏o�ōL���i2021�N1��31���k2021�N8��31���NjL�l�j

�����ƁE�a�c���̂����i2020�N12��31���j

�P�c�����̋g�����_�i2020�N4��30���k2020�N10��31���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i136�j�i2019�N11��30���j

�q�g�����̑�����i�r�ŏ��e���f�����g���ȊO�̎�ɂȂ鑕����i�̈ꗗ�i2018�N9��30���j

�������ق�k�C���^�����[�l�q�g�����Ɓu�Г�����v�̎���r�̂����i2018�N2��28���j

�g�����̑�����i�i135�j�i2017�N11��30���j

�g�����̑�����i�i134�j�i2017�N10��31���j

�g�����̑�����i�i133�j�i2017�N9��30���j

�g�����̑�����i�i132�j�i2016�N9��30���j

�g������s�͌����f�j��W�t�i2016�N7��31���k2021�N9��30���NjL�l�j

�g�����ҁs�k�����H���̏W�t�i2016�N6��30���j

�g�����ҁs���e���O�Y���W�t�i2016�N5��31���j

�c���`�瑕����i�ژ^�Ƒ�����i�T�C�g�̂����i2016�N3��31���j

�s�����V���t�́q�����ł��˔\�������鎍�l�̋g�����r�i2016�N2��29���j

�Ȑ܋v���q�́q�g������̑���r�i2016�N1��31���j

�g�����̑����i��i�j���ŏ��ɘ_���������i2015�N12��31���j

�g�����̑�����i�i131�j�i2015�N6��30���j

�g�����̑�����i�i130�j�i2015�N4��30���j

�g�����̑�����i�i129�j�i2015�N3��31���j

�g�����̑�����i�i128�j�i2015�N2��28���j

�g�����̑�����i�i127�j�i2015�N1��31���j

�g�����̑�����i�i126�j�i2014�N12��31���j

�g�����̑�����i�i125�j�i2014�N11��30���j

�g�����̑�����i�i124�j�i2014�N10��31���j

�g�����̑�����i�i123�j�i2014�N5��31���j

�g�����̑�����i�i122�j�i2014�N3��31���k2018�N8��31���NjL�l�k2019�N5��31���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i121�j�i2014�N2��28���j

�g�����̑�����i�i120�j�i2014�N1��31���k2014�N3��31���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i119�j�i2013�N12��31���j

�g�����̑�����i�i118�j�i2013�N11��30���j

�g�����̑�����i�i117�j�i2013�N10��31���j

�g�����̑�����i�i116�j�i2013�N9��30���j

�g�����̑�����i�i115�j�i2013�N8��31���j

�g�����̑�����i�i114�j�i2013�N7��31���k2018�N8��31���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i113�j�i2013�N6��30���j

�g�����̑�����i�i112�j�i2013�N5��31���j

�g�����̑�����i�i111�j�i2013�N4��30���j

�g�����̑�����i�i110�j�i2013�N3��31���j

�g�����̑�����i�i109�j�i2013�N2��28���k2019�N11��30���NjL�l�j

���W�s�t铁t�̑g���i2013�N1��31���j

���W�s�����G�߁t�̑g���i2012�N12��31���j

�g�����̑�����i�i108�j�i2012�N10��31���j

�g�����̑�����i�i107�j�i2012�N9��30���j

�g�����̑�����i�i106�j�i2012�N8��31���j

�g�����̑�����i�i105�j�i2012�N7��31���j

�g�����̑�����i�i104�j�i2012�N6��30���j

�g�����̑�����i�i103�j�i2012�N5��31���k2018�N5��31���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i102�j�i2012�N4��30���j

�g�����̑�����i�i101�j�i2012�N3��31���j

�g�����̑�����i�i100�j�i2012�N2��29���j

�g�����̑�����i�i99�j�i2012�N1��31���j

�g�����̑�����i�i98�j�i2011�N12��31���j

�g�����̑�����i�i97�j�i2011�N11��30���j

�g�����̑�����i�i96�j�i2011�N10��31���j

�g�����̑�����i�i95�j�i2011�N9��30���j

�g�����̑�����i�i94�j�i2011�N8��31���k2020�N4��30���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i93�j�i2011�N7��31���j

�g�����̑�����i�i92�j�i2011�N6��30���j

�g�����̑�����i�i91�j�i2011�N5��31���k2021�N4��30���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i90�j�i2011�N4��30���j

�g�����̑�����i�i89�j�i2011�N3��31���j

�g�����̑�����i�i88�j�i2011�N2��28���j

�g�����̑�����i�i87�j�i2011�N1��31���j

�g�����̑�����i�i86�j�i2010�N12��31���j

�g�����̑�����i�i85�j�i2010�N11��30���k2018�N5��31���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i84�j�i2010�N10��31���j

�g�����̑�����i�i83�j�i2010�N9��30���j

�g�����̑�����i�i82�j�i2010�N8��31���j

�g�����̑�����i�i81�j�i2010�N7��31���j

�g�����̑�����i�i80�j�i2010�N6��30���k2020�N4��30���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i79�j�i2010�N5��31���j

�g�����̑�����i�i78�j�i2010�N4��30���j

�g�����̑�����i�i77�j�i2010�N3��31���j

�g�����ҏW�s�����܁t�S91���ڎ��ꗗ�i2010�N2��28���j

�g�����̑�����i�i76�j�i2010�N1��31���j

�g�����̑�����i�i75�j�i2009�N12��31���j

�g�����̑�����i�i74�j�i2009�N11��30���k2017�N8��31���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i73�j�i2009�N10��31���j

�g�����̑�����i�i72�j�i2009�N9��30���j

�g�����̑�����i�i71�j�i2009�N8��31���j

�g�����̑�����i�i70�j�i2009�N7��31���k2009�N9��30���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i69�j�i2009�N6��30���j

�g�����̑�����i�i68�j�i2009�N5��31���j

�g�����̑�����i�i67�j�i2009�N4��30���j

�g�����̑�����i�i66�j�i2009�N3��31���j

�g�����̑�����i�i65�j�i2009�N2��28���j

�g�����̑�����i�i64�j�i2009�N1��31���j

�g�����̑�����i�i63�j�i2008�N12��31���j

�g�����̑�����i�i62�j�i2008�N11��30���j

�g�����̑�����i�i61�j�i2008�N10��31���k2014�N9��30���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i60�j�i2008�N9��30���j

�g�����̑�����i�i59�j�i2008�N8��31���k2013�N9��30���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i58�j�i2008�N7��31���j

�g�����̑�����i�i57�j�i2008�N6��30���j

�g�����̑�����i�i56�j�i2008�N5��31���j

�g�����̑�����i�i55�j�i2008�N4��30���j

�g�����̑�����i�i54�j�i2008�N3��31���k2015�N3��31���NjL�l�k2017�N10��31���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i53�j�i2008�N2��29���k2014�N9��30���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i52�j�i2008�N1��31���j

�g�����̑�����i�i51�j�i2007�N12��31���k2013�N8��31���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i50�j�i2007�N11��30���j

�g�����̑�����i�i49�j�i2007�N10��31���k2008�N12��31���� �L�l�j

�g�����̑�����i�i48�j�i2007�N9��30���j

�g�����̏o�ōL���i1�j�i2007�N8��31���k2013�N4��30���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i47�j�i2007�N7��31���k2021�N9��30���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i46�j�i2007�N6��30���j

�g�����̑�����i�i45�j�i2007�N5��31���j

�g�����̃��C�A�E�g�i4�j�i2007�N4��30���j

�g�����̑�����i�i44�j�i2007�N3��31���j

�g�����̑�����i�i43�j�i2007�N2��28���j

�g�����̑�����i�i42�j�i2007�N1��31���j

�g�����̑�����i�i41�j�i2006�N12��31���j

�g�����̑�����i�i40�j�i2006�N11��30���j

�g�����̑�����i�i39�j�i2006�N10��31���j

�g�����̑�����i�i38�j�i2006�N9��30���j

�g�����̑�����i�i37�j�i2006�N8��31���j

�g�����̑�����i�i36�j�i2006�N7��31���j

�g�����̑�����i�i35�j�i2006�N6��30���j

�g�����̑�����i�i34�j�i2006�N5��31���k2006�N6��30���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i33�j�i2006�N4��30���j

�g�����̑�����i�i32�j�i2006�N3��31���j

�g�����̃��C�A�E�g�i3�j�i2006�N2��28���j

�g�����̑�����i�i31�j�i2006�N1��31���j

�g�����̑�����i�i30�j�i2005�N12��31���k2011�N3��31���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i29�j�i2005�N11��30���k2009�N3��31���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i28�j�i2005�N10��31���j

�g�����̑�����i�i27�j�i2005�N9��30���j

�g�����̑�����i�i26�j�i2005�N8��31���k2005�N9��30���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i25�j�i2005�N7��31���j

�g�����̑�����i�i24�j�i2005�N6��30���k2013�N12��31���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i23�j�i2005�N5��31���k2017�N10��31���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i22�j�i2005�N4��30���k2018�N1��31���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i21�j�i2005�N3��31���j

�g�����̑�����i�i20�j�i2005�N2��28���j

�g�����̑�����i�i19�j�i2005�N1��31���k2006�N8��31���NjL�l�k2011�N10��31���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i18�j�i2004�N12��31���k2019�N2��28���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i17�j�i2004�N11��30���k2006�N1��31���NjL�l�k2014�N9��30���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i16�j�i2004�N10��31���j

�g�����̑�����i�i15�j�i2004�N9��30���j

�g�����̑�����i�i14�j�i2004�N8��31���j

�g�����̑�����i�i13�j�i2004�N7��31���j

�g�����̑�����i�i12�j�i2004�N6��30���j

�g�����̑�����i�i11�j�i2004�N5��31���k2006�N6��30���NjL�l�k2016�N5��31���NjL�l�j

�g�����̎�|�����{�i1�j�i2004�N4��30���j

�g�����̑Βk�E���k��W�i2004�N3��31���k2010�N5��31���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i10�j�i2004�N2��29���k2018�N9��30������l�j

�g�������W�̊�{�Ŗ��i2004�N1��31���j

�g�����̑�����i�i9�j�i2003�N12��31���j

�g�����̑�����i�i8�j�i2003�N11��30���j

�g�����̑�����i�i7�j�i2003�N10��31���j

�g�����̑�����i�i6�j�i2003�N9��30���j

�g�����̃��C�A�E�g�i2�j�i2003�N8��31���k2004�N2��29���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i5�j�i2003�N7��31���k2021�N5��31���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i4�j�i2003�N5��31���k2009�N4��30���`2020�N12��31���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i3�j�i2003�N4��30���k2014�N9��30���NjL�l�j

�g�����̃��C�A�E�g�i1�j�i2003�N3��31���j

�g�����̑�����i�i2�j�i2003�N2��28���k2011�N4��30���NjL�l�j

�g�����̑�����i�i1�j�i2003�N1��31���k2013�N9��30���NjL�l�j

�g�����̓����{�i2002�N8��31���k2002�N12��18���NjL�l�j

�}�����[�ɂ�����g�����̑�����i�ɂ͂������̌n����B�傫�ȕ��ނƂ��ẮA�P�s�{������A�l�S�W������A�i���{���w�S�W�̗ނ́j�S�W���p��������B�l�S�W�ɂ��A�P�����A�܂肻�̍�Ɓi���l�ł�������A�����Ƃł�������A�]�_�Ƃł�������A���j�Ƃł�������j�I���W�i���̑��{�E����������A�k�}���S�W���ځl�̂悤�ȁA��s����P�����̌l�S�W�̊O���ꂵ���n�������B�k�S�W���ځl�ɂ��āA���͂��āu1985�N�Ɂk�����ܕ��Ɂl���n�������܂ŁA�}�����o���Ă����r�b�O�l�[���̏����Ƃ̑S�W�̗����łł���v�Ƃ��āA���O�E���E�H��E���ɂ̂�����������B���́k�S�W���ځl�Ƃ͕ʂɁA�W��́u�S�W�v��搂��Ă�����̂́A��s���鎩�Ђ̑S�W���ĕ҂����n���݂���B��̓I�ɂ��q�g�����̑�����i�i126�j�r�ŏЉ���k��5���l�s���Ɏ��S�W�k�S12���ʊ�1�l�t�i1967�N4��5���`1968�N4��30���j�A�s�{�V�����S�W�k�S12���ʊ�1�l�t�i1967�N8��25���`1969�N8��15���j������ł���B����́s���đS�W�k�S10���l�t�i�}�����[�A1968�N5��10���`1969�N2��10���j�����̌n��́u�S�W�v�̂ЂƂ̂悤�Ɍ����邪�A�͂����Ăق�Ƃ��ɂ������B�O�����ߐM���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@

�@ �@

�@

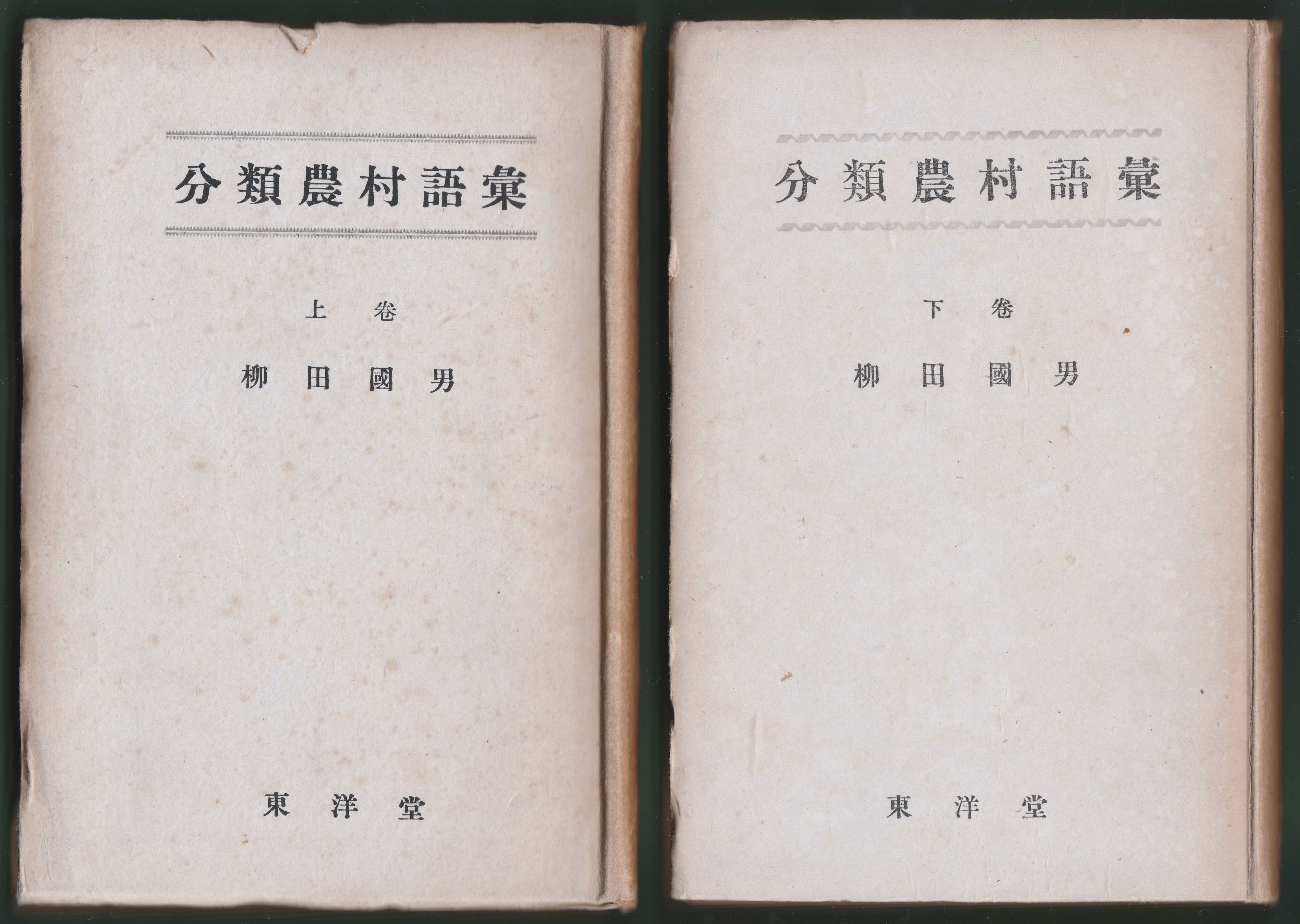

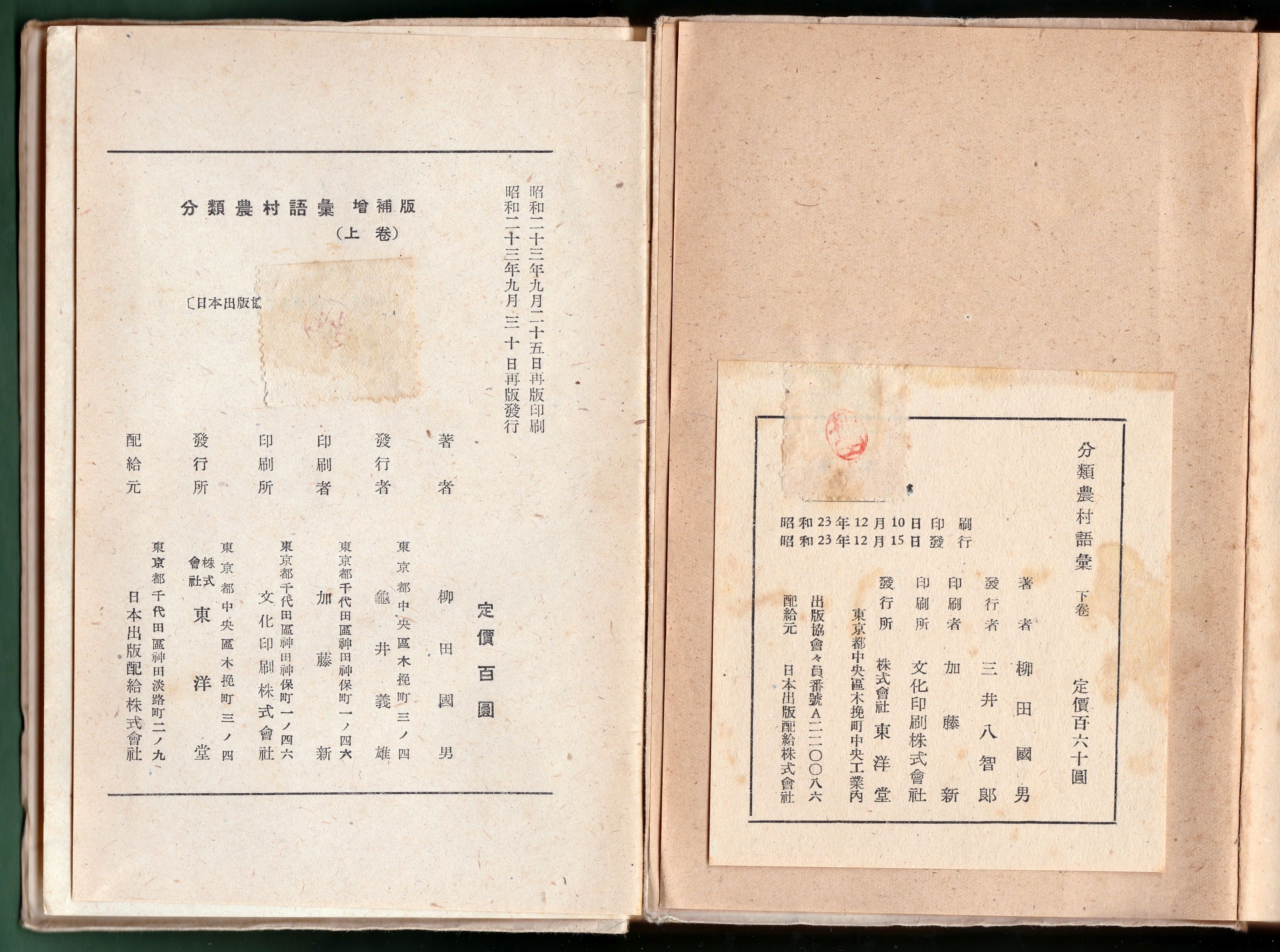

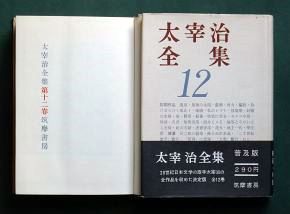

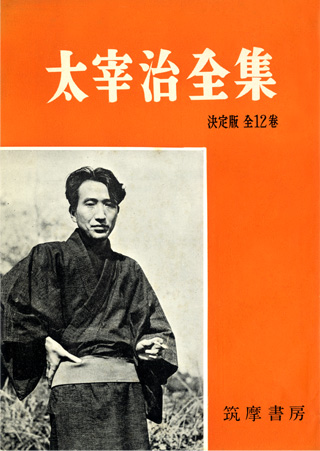

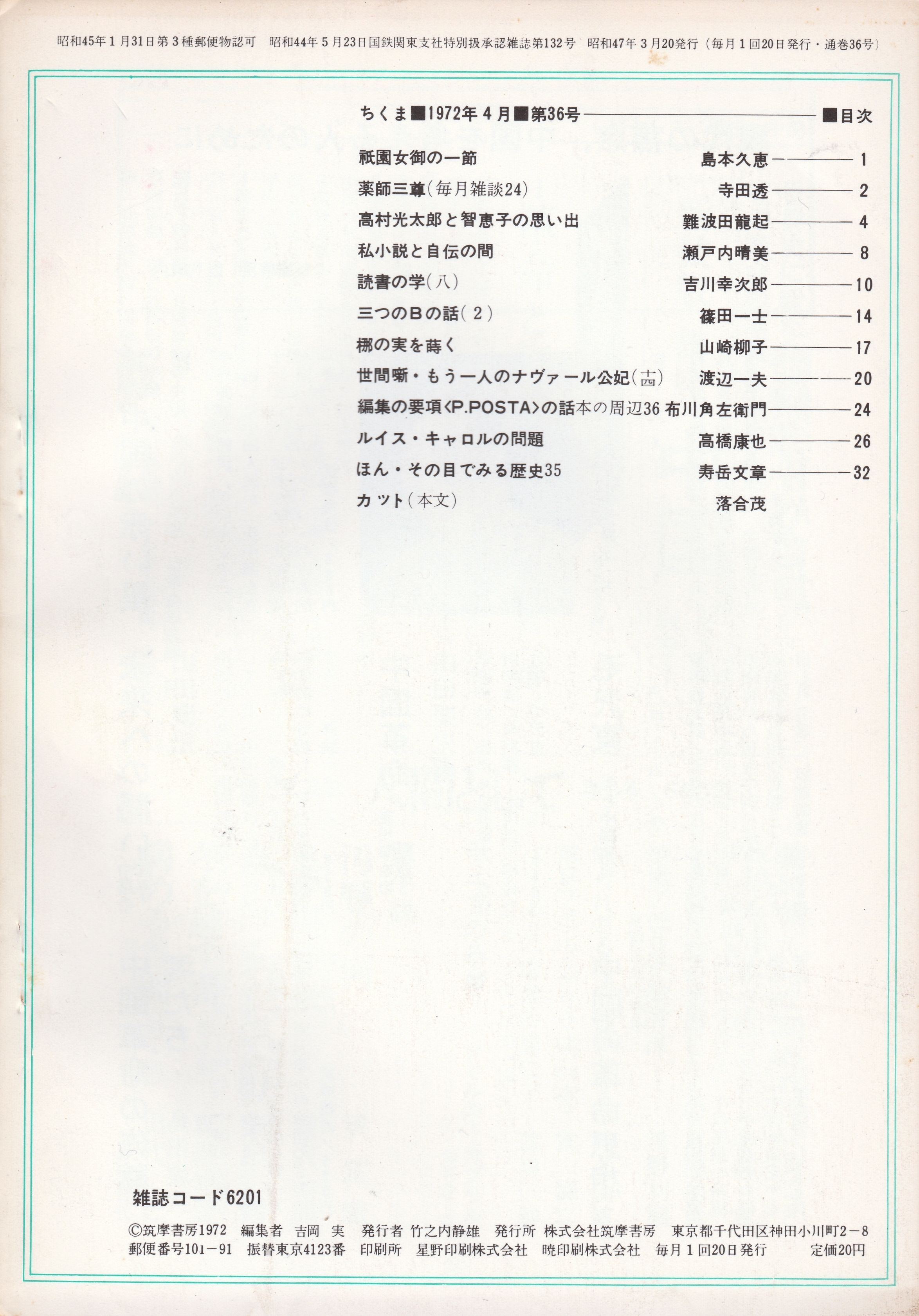

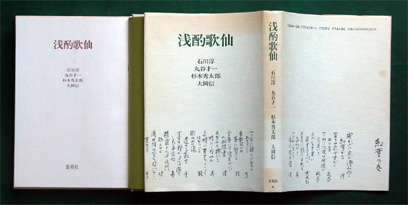

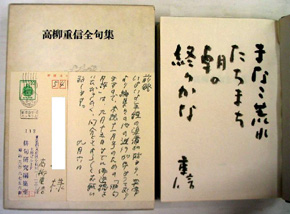

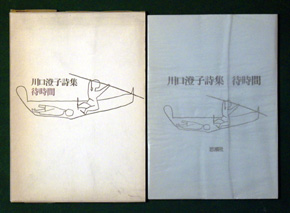

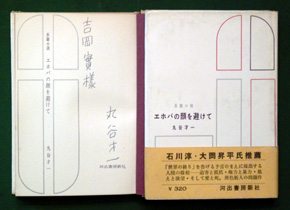

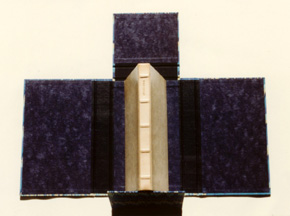

�s���Ɏ��S�W�k��6���l�t�i�}�����[�A1967�N9��2���j�̔��ƃW���P�b�g�i���j�Ɓs�{�V�����S�W�k��2���l�t�i���A1967�N8��25���j�̔��ƃW���P�b�g�i���j�Ɓs���đS�W�k��9���l�t�i���A1969�N1��10���j�̔��ƃW���P�b�g�ƕ\���i�E�j

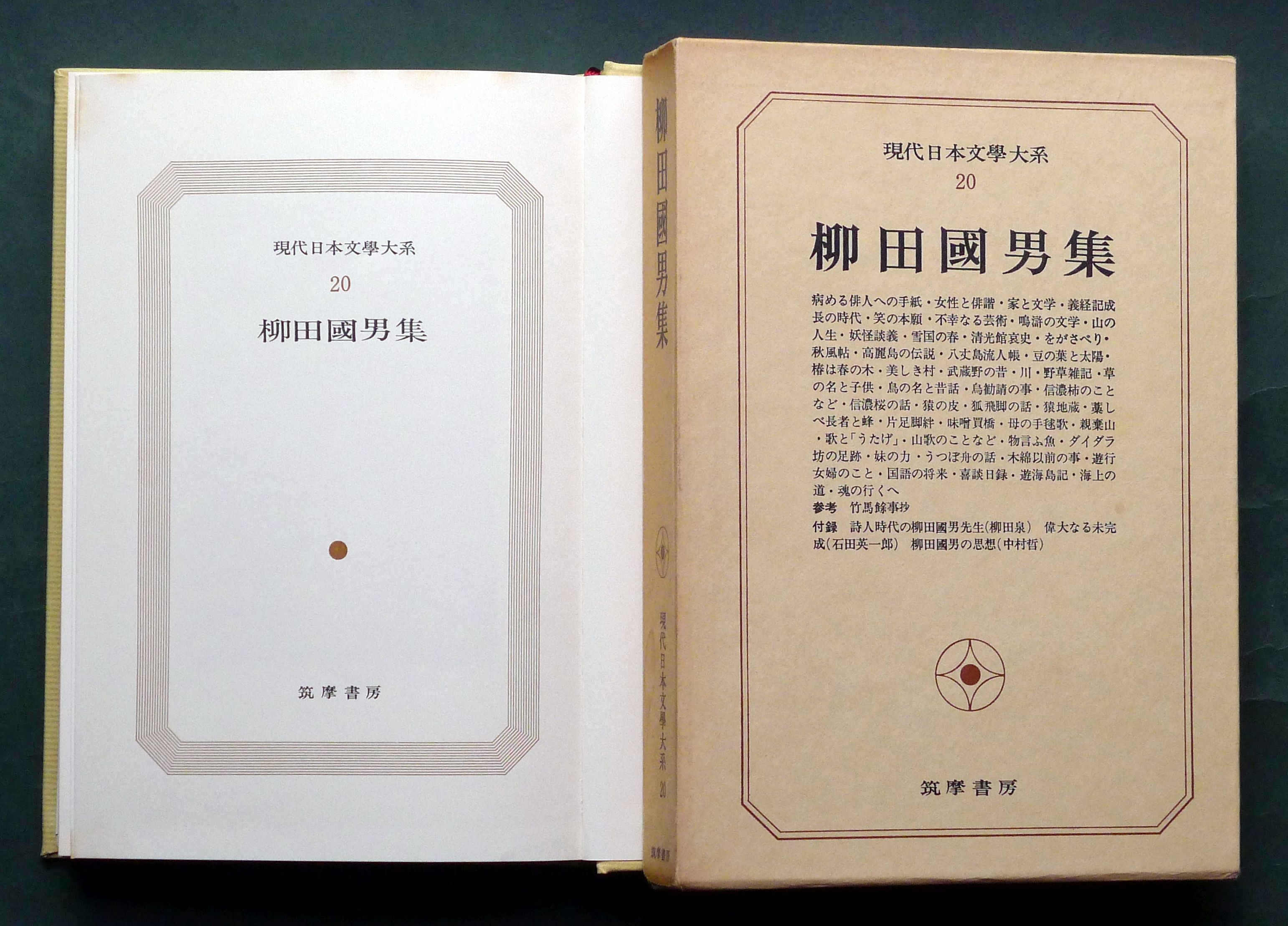

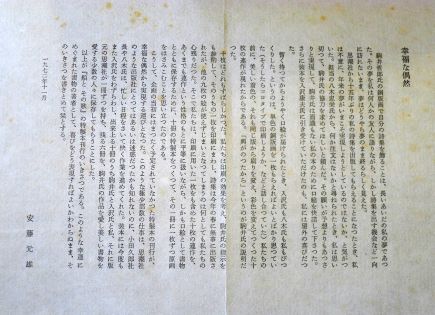

���҂̚��h��1899�i����32�j�N8��5���A����E�������̐��܂�i��o�q���h�N���r�ŁA����Y�͉h���M�N���Ɍ�����u1900�N���܂�v���������Ȃ��Ƒނ��Ă���j�B1967�i���a42�j�N6��23���A�����E����ŕa�f�����B���N67�B���O��25���́s���h��i�W�t�i�}�����[�j������A�f��A�O�f�s���đS�W�k�S10���l�t�̂��ƁA�s���h�S�W�k�S12���l�t�i���o�ŁA1997�N4��1���`1999�N3��15���j�������āA���݂��ꂪ�ł������ȑS�W�ł���i�������A���ׂĂ̌�����i��ԗ����Ă���킯�ł͂Ȃ��j�B���o�ł̑S�W�́A����Y�i1936�`2018�j�̕ҏW�E�Z���ɂȂ�����̂��̂ŁA�ʏ�A���ݍ��݂̕ʍ��ɂ��錎�S�W�e���̖{�̊����ɑg�݂��܂�Ă��āA�͂Ȃ͂��d��B�ʍ��ɂ���͎̂�ɏ���̐���E�����̎���ɂ�邩��A��ʂ̓ǎ҂ɂ͂��̕������肪�����B���̚��h�S�W12 ����q�������r�i1999�N3���j�ɁA��͏������낵�G�b�Z�C�q�o��\�\�ҏW���I���ār���Ă���B����́A�g�c����i1908�`1984�j�̖��Ś��h�S�W�Ɏ�肩�������͂������A�u���̎��ɂ͂���Ȃɋ�J���A����Ȃɂ̂߂肱�ނƂ͖��ɂ��v��Ȃ������B�v�i�����A��l��y�[�W�j�Ǝn�܂�B

�@�����k20�N�قǂ܂��l�A���o�łł͊����̑S�W�ɁA�S�W�����^�̍�i�����W���Đ����Ƃ��Ă���ɉ����A�V���{�S�W�Ƃ��Đ��ɏo���Ă����B�������A���͂��̕����\�\�����Ɍ����Ε����őS�W�v���X���т̌`���ł͎��̑S�W�ɑ��閲�͎����ł��Ȃ��̂ł����p���A�V�ҏW�ɂ�邱�ƁA�S��i��ԗ����邱�ƁA�{���̈ٓ��L���郔�@���A���g�����邱�Ƃ������Ƃ��Ď����A�В��̉����ăX�^�[�g�����B

�@�h�̌����͔��ɒx��Ă����̂ł܂����m�ڍׂȒ���N�\�̍쐬�Ɠ`�L�̒�������n�߂��B���{�ő�̐}���قł��鍑��}���قɍ��肵�ď��ɂւ̓����������炢�A������������܂܂ŎG����������J���ĉh�̍�i�̗L�����m�F�����Ƃ𐔃J���ԑ������̂����ƂȂ��Ă͊y�����v���o�ł���B

�@�ނ��͒T���̈ꕔ�ł���A�����̐}���فA�V���ЁE�o�ŎЂ̎������A�l�̑����A�Ï��X����̍w���A�m�F���̋����ȂǂŁA�]���m���Ă�����̂̎O�{�A���ܕS�_�����W���ĕҏW�ɂ�����A�����Ƀ��@���A���g�̍쐬�ɓ������B

�@���Ƃ��ҏW���I���A���s�̒i�ɂȂ��ďo�ŊE�̏�̕ω��ő啔�̑S�W�͍���Ƃ����A�N�V�f���g�Œx���ƂȂ�A�X�Ɏ��̑劳�\�\�t�s�S����l�H���͂ƂȂ�A�����˂��o����̐��̐t�ڐA�ɂ�錀�I�Ȑ��҂Ƃ����ꖋ���͂��܂������A�K�͂��ɏk�����ċ㎵�N�l�����犧�s�ƂȂ�A���������ɐi�s���Ė{���Ŋ����ƂȂ������Ƃ���т����B�����A���̊Ԃɋg�c�搶�����E����A���ɐV�S�W����ɂ��Ă��������Ȃ����Ƃ�����܂�ĂȂ�Ȃ��B�i���O�j

�@�h�̐t�͗���̘A���ł���B�ŏ��̗��l�ł����������`���ɂ͗����A�e�F�̉�������ɂ͏o���ʂ���ē`����D���Ă���B����ɂ��ĉh�͌J��Ԃ��`���Ƃ̌���ے肷�邪�A���̔��@�����������珑�Ȃ̏o���ɂ���ĉh�̎咣�͂��낭�����ꋎ��̂ł���B

�@���̌�A��ˍ��O�i�̂����䑕�u�Ɓj�ɋ����A�ؗE���ӂ���ĔɎ��̋��ɉ��������Ĉꏏ�ɂȂ邪�A�v�͐������\�͎҂Ƃ����Ă������l�ł���A�X�ɍ����^���ɂ̂߂肱��őߕ߁E�S���E�������J��Ԃ����̂��ɓ]�����č��܂��Ă��܂��B

�@�܂��Ƃɖ��c�Ȑt�Ƃ����ق��Ȃ����A����ɒǂ��ł���������悤�ɐV�����̂Ƃ������ׂ��Ɏ��̗����������N����B����������͓����g�D�̓����Ƃ��ĐM�����A�e�����������Ă������l�̒����q�i����d���̖��j�ƒm���ĉh�͜��R�Ƃ���B�������A�h�͗�q���n���g�o�V�Đg����������B�i�����A��l��`��܁Z�y�[�W�j

���́k��12���l�̊������G�ɂ́u1934�N5���o����̍��B�����璆���q�A��l�����ĔɎ��A�h�v�Ƃ����L���v�V�����̃��m�N���ʐ^�i�C���ɂ�邹�����A���������܂߂ĂȂ��Ȃ��̔��j�����Ԃ�ŁA�Ɏ��̓A���[�L�[��f�i������j���f�ڂ���Ă���B����ɓ�����č���Y�ҁq���h�N���r���Ђ��Ƃ��ƁA�ʐ^�B�e�́u���a9�N�i1934�j��35�v�̍��Ɂu5���A�Ɏ����ێ߂ŏo������B����͑������e���ʼn^�����}���ɑޒ����A�v�����^���A��Ɠ����i���̔N2��22���ɉ��U�j���͂��ߊe�g�D�����X�ɉ��U���A�R�b�v����̂������Ƃ�m���āA���㋤�Y��`�^�������؎���������Ƃ������Ƃ����]���ł������B����㍂�c�̓V��̐ߌ������̌����鏬���Ȃ����ɋA�������A�h�͓]���ɂ��o��������A��ؔ��߂������͌���Ȃ��Œ��ق��Ă������A���̂��Ƃ��Ɏ��ɂ͍��܂Ɣs�k��ɐɎv���m�点�A�����h�������ɗ����������Ƃ����猈���ē]���Ȃǂ͂��Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv�킹����̂��������i�w�����̋��x�A�Ɏ��u�O�\�Z�N�Ԃ̓����҂Ƃ��āv�j�B�v�Ƃ���A�u���a11�N�i1936�j��37�v�̍��Ɂu5�����A�h�ɂ͈����̂悤�Ȏ������N����B�v�ƒ����q�i�d���̖��j�̕s�ς̈��i10�N�č����瑱���Ă����j�����o���A���{�����h�̓n���^�I�X���ƂŐg�����������B���̎����͒����邳��Ă������A�������������ȏ�ɉh�ɂƂ��ďd��ȈӖ��������̂Ǝv����B�N���̗��F�ɗ����A�v�ɔw�����Ƃ����n���������Ռ��͑傫���A����͋��炭��ƂƂȂ�ق��ɂ͖�����Ȃ������̂��̂ł��������ł���A�Ƃ���Ήh�̍�Ƃւ̒��ڂ̓]�g�̌_�@�́A�����ɂ������ƌ��ėǂ��悤�Ɏv���B�i�ٍe�u�B���ꂽ�^���\���h�ɂ������Ɠ]�g�̈Ӗ��v��6�E2�E15�j�v�i�����A�k�������g�l96�`98�y�[�W�j�Ƃ���B���h�̐��U�ƍ�i�ɐ��ʂ��Ă��Ȃ���A�����܂ŏ�������̂ł͂Ȃ��B�����̑S�W�ƌĂԏ��Ȃł���B�}���Łs���đS�W�k�S10���l�t�ɖ߂�A����̌��ɂȂ����s���h��i�W�k�S25���l�t�i�}�����[�A1956�N5��10���`1959�N10��10���j�̊����Ăɂ͋����[���o�܂������i���P�j�B�O�f�N������E����B

���a31�N�i1956�j��57�^5��10���A�V���ł́u���h��i�W�S15���v���}�����[����A����2�������s����A���h�u�[�������_�ɒB����B���̌���10���ɍ�i�W��14���w�G���Ƒ��x�A20���ɍ�i�W��4���w�C���x�����s�B

���a32�N�i1957�j��58�^2��15���A���h��i�W��15���w�����x�����s�B����œ����̗\��ł���15���͊������邪�A�D���Ȕ��s���̂��߁A������1���Ƃ��A�X�ɑ�2��10�������a33�N3�����犧�s����A34�N10���Ɋ�������B�i�����A�k�������g�l108�`109�y�[�W�j

�Ƃ���Łs���h��i�W�k�S25���l�t�̕��y�ŁE��2���́A���Ƃ��k��16���l�i1958�N5��15���j�̉��t���L���ɂ́A�{��i�W�k�S25���l�̏���������Ă��āA��i�ɂ́u�����\���v�Ƃ��āk��16���l����k��25���l�܂ł��A���i�ɂ́u�����\�܊��v�Ƃ��āk��1���l����k��15���l�܂ł��L����Ă���A�`���́u���h��i�W�v�Ƃ����^�C�g���̘e�ɂ͎��̂悤�ɂ���i�������o���Ƃ��A�\���܂��≜�t�ɂ����\�\�����{�E���y�Ł\�\�̌ď̂͂Ȃ��A�����Ȕŕ\���ł͂Ȃ��j�B

�����{�@�V�l�Z���@�艿��܁Z�~

���y�Ł@�V �� �Ł@�艿��O�Z�~

�@

�@ �@

�@ �@

�@

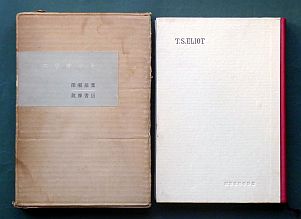

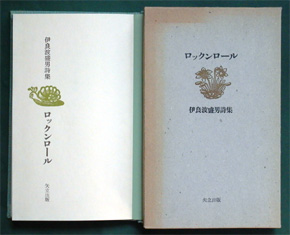

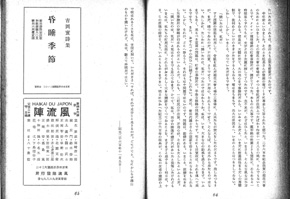

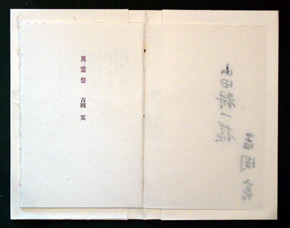

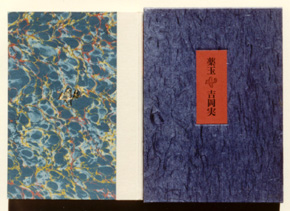

���y�Łs���h��i�W�k��1���l�t�i�}�����[�A1956�N7��5���j�̕\���Ɠ��k��7���l�i���A1956�N6��5���j�̖{���i�����j�Ɓu�����Łv���k��7���l�i���A�����j�̖{���i������ӂ��߁j�ƕ��y�Łs���h��i�W�k��8���l�t�i���A1956�N6��20���j�̃W���P�b�g�i�E����ӂ��߁j�Ɓu�����Łv���k��8���l�i���A�����j�̔��ƕ\���i������E�j�k�����ł̑��{�E�����͋g�����ɂ����̂Ǝv����l

���́u�����{�v�́s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�N2��8���j�ł́u�����Łv�ł���B�d�l�́A�ꎵ�Z�~����~�����[�g���E�e�����ϖ��Z��y�[�W�i�y�[�W���́s�}�����[�}�����ژ^�t���Z�o�j�E�㐻�z���E�\���i2�F���j�B�s���h��i�W�t�̈����{�^�����ł̑��{�E�����Ɋւ���N���W�b�g�́q�ڎ��r���Ɂu�������@�x���q�v�Ƃ��邾���ŁA�����Җ��̋L�ڂ��Ȃ��B����A���y�łɂ́u����E�������@�x���q�v�Ɩ��L����Ă���B���Ȃ킿�A�O�҂̑����͖x���q�ł͂Ȃ��A�}�����[�̎Г����̉\���������B���͈����{�^�����ł̑��{�E�����͋g�������Ǝv���B���h��i�W�́A�k��1���l�s���Ɏ��S�W�k�S12���ʊ�1�l�t�i�}�����[�A1955�N10��15���`1956�N9��20���j���s����1956�N5�����犧�s���n�܂��Ă���B���Ɏ��S�W�́A�N���W�b�g�����Ȃ����̂̋g����������i�ƌ��Ȃ���Ă���A�\���ɏ��������X�~�n�ŁA�����E���^��i�����A�J�n�ō����Ă��鏈�́A���h��i�W�������ł���i���t�̑g�����قƂ�Ǔ��������A����͒S���ҏW�҂̎d���������ꂸ�A�T�Ƃ͂Ȃ�ɂ����j�B�������A���h��i�W�̑������̂��̋g���������S�ʂƈقȂ�_�����邱�Ƃ��w�E���Ȃ���Ό����������B���̕��̏����u���h��i�W�v�����̕����ł��邱�Ɓi����\���̔w�̏����́A���̂̂������������̂̏��������j�A�{���̏��̂������̂ł��邱�ƁA�\���̕��ɒu���ꂽ�x���q�ɂ��J�b�g���قړV�n�����ł��邱�ƁB�̂��̋g���������ł̒�Ԃ́A�����Ȃǂ̓����̖����̊����̎g�p�A�V�n����������ɔz�u�A�ł���B�������A�J�b�g�̍���ʒu�Ɋւ��ẮA�x���q�������������y�ł̕\���̂���i�V�n��������≺�j�ɍ��킹���Ƃ��l������̂ŁA�����ɝy�I�������Ă����\��������B�����̓ǎ҂̓n���f�B�ȕ��y�ł����}�������낤���A���S�ł���A�d���Ƃ������͐��^�Ȉ����{�^�����ł̑��{�E�����������ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B���Ȃ݂ɁA��f�ʐ^�̔w���x���①����̂��镁�y�ł͒���旧�}���ُ����̂��̂ł���i���h�͌㔼���𒆖���{�m�����݂̂�n�ʼn߂����A�����ŖS���Ȃ����j�B

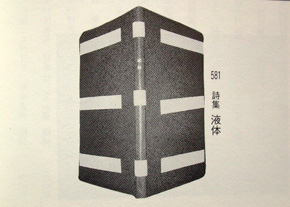

�����Ŏ��^��i�ɖڂ�]���Ă݂悤�B�s���h��i�W�k�S25���l�t��271�сA�s���đS�W�k�S10���l�t��85�тł���B���҂̊e���^�C�g���͍�i�W�k�S25���l�ł̓��C���^�C�g��������A�S�W�k�S10���l�͂��ׂĂ̍�i�̃^�C�g�������Ƃ����Ⴂ�͂��邪�A �O�f�s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�Ɍ�����T�v�ɑ����Čf����ƁA���̂悤�ɂȂ�i��i�W�̓��C���^�C�g���̂݁j�B�Ȃ��i�@�j���̐����͂��̊��̎��^��i���B

���h��i�W�i���y�ŁE�����Łj�@�}�G�@�x���q�@���҂��Ƃ����^�S25�� 1956�N5���\59�N10��

���y�Ł@����E�x���q�@�V�����E�J�o�[���E����t

�@�@�@�@�e��130�~

�����Ł@���Ҏ��M�������@�V�l�Z���E�㐻�E�����E����t

�@�@�@�@�e��250�~

��1�� ���̊X�E��i6�j

��2�� �`�̖̂���Ɓi4�j

��3�� ���݂͂ǂ�i13�j

��4�� �C���i3�j

��5�� ��̂Ȃ��q�Ǝq�̂Ȃ���Ɓi1�j

��6�� �Ȃ̍��i5�j

��7�� �������̋L�^�i4�j

��8�� �E���o�����i8�j

��9�� ��\�l�̓��i1�j

��10�� ���̉ԕ���i47�j

��11�� �݂��g�i9�j

��12�� ���i5�j

��13�� �l�ӂ̎l�G�i17�j

��14�� �G���Ƒ��i1�j

��15�� �����i3�j

��16�� �R�̒����i20�j

��17�� ���̊p�i44�j

��18�� �Ԃ����Ёi26�j

��19�� ���̎��i1�j

��20�� �Y�ꑚ�i1�j

��21�� �Ԃ̗��H�i15�j

��22�� ���Ɣg�Ɓi��j�i�\�j

��23�� ���Ɣg�Ɓi���j�i��22���ƍ��킹�āA1�j

��24�� �������̕��i19�j

��25�� �����v�i17�j

�{��i�W�́A���o�ł́s���h�S�W�k�S12���l�t�����́q�}��r�Łu�{���^��A�{�S�W���^��i�̃e�L�X�g�ɂ��Ă͎��̂悤�Ȋ�ɂ���ĐM�����ׂ��{�����߂��B�^�C �w���h��i�W�@�S25���x�i���a31�N5��10���`��34�N10��10���@�}�����[�@�ȉ��w25���{��i�W�x�Ɨ��́j�Ɏ��^���ꂽ��i�ɂ��Ă͂�����{�Ƃ��A���o�ȉ��̏��{�ƌ����ɍZ�����āA�őP�ƐM������{�����߂��B��{�����߂��ꍇ�ɂ͂��̕����ƍ�����K���{���̈ٓ��������u���@���A���g�v�̍��ɋL���Ċm�F�ł���悤�ɂ����B�^���Ȃ݂ɁA�w25���{��i�W�x�͊��s�̎��_�܂ł̒��҂̏����E�������w�E���M�L�����W���A�V���E�V�����\�L�Ŋ��s�������O�B��̍�i�W���ł���B�v�i�k��1���l�A�l���܁`�l���Z�y�[�W�j��搂��Ă���悤�ɁA���^���ꂽ��i�̐��A�K�͂��炢���Ă��A���Ґ��O�̊��s�Ƃ����_���炢���Ă��A�f��̑S�W�����ɋ���ׂ��{���̏W���ł���B���́A�}�����[���o�������h�B��́u�S�W�v�B���Ɏ��i1897�`1975�j�ƂƂ��ɁA�q����r�̏��c�؏G�Y�i1916�`2000�j����i�̑I��ɐ[���ւ�������낤���Ƃ͋^���Ȃ����A�{�S�W�ɕҏW�S���̃N���W�b�g�͂Ȃ��B�����ċ�����A�}�����[�ҏW���Ƃ������ƂɂȂ낤�B

���đS�W�@�S10�� 1968�N5���\69�N2��

����@���c�؏G�Y

�l�Z���E�㐻�E�n���\���E�J�o�[���E�@�B�����E����t

�e��680�~

��1�����Ȃ̍��@�݂��g�@�����i3�j

��2�����G���Ƒ��@�����v�i2�j

��3�����M�����͂ȁ@���̎��i2�j

��4���������炭�ԁi1�j

��5�����ǂ����łȂɂ����@�E���o�����i2�j

��6������\�l�̓��@��̂Ȃ��q�Ǝq�̂Ȃ���Ɓi2�j

��7�����卪�̗t�@���ԁ@�Ԃ��X�e�b�L�@���@���̊X�@�������@�C�̉��@���I�O�N�@��@�L���@�����̑��@�单���@���ׂȂ��l�X�@��@�����с@�v�����m�̍Ȃ̓��L�@�r���z���ā@�����X�P�b�`�i18�j

��8�����C�@�����N�@�M���炵�@�܂Ȃ����̉́@�ܖڂ����@�ٖD���@�ӂ����с@䂁@������@�\�D�@�߂��˂Ǝ�܁@�l�ӂ̎l�G�@�a�J������@���̔w�L�@�����@�������@�����@������̏h�@�������̋L�^�@�N�ؖȁ@�V���@�U���Ɩ�ǒ��@�����i23�j

��9��������̎P�@����d�@��V�̐�@�ԁ@�́@���@��@�ɐ��̓I��̓��a�R�@�܂��͂߂ł���@�Ԃ̗��H�@�`���E���b�v�̌��z�@�������@���߂���i13�j

��10�����܂育�@�b�q�ƔL�@�\�ܖ�̌��@�`�̏����@�[��̌��t�@���邷��@���傳��̔��̉ԁ@�����̐��@���[�̉́@��̑܁@�̋g�Ƃ��Č��@�����������E�̎�@�����炲�ق��с@�`�̖̂���Ɓ@���M���̂��傤�����@�⓹�@�Ƃ����с@���̎q�@�≺��q�i19�j

�{�S�W�́A��������10���ƑO�f��i�W�̔����ɂ������Ȃ����A���^���傫���Ȃ�A�y�[�W��������325�y�[�W�ƁA��i�W��1.6�{�̃{�����[���ƂȂ����i���̂��߁A��i�W��5���́s��̂Ȃ��q�Ǝq�̂Ȃ���Ɓt�Ƒ�9���s��\�l�̓��t��{�S�W��6���ЂƂɎ��߂邱�Ƃ��\�ɂȂ����j�B���҂̑�\���ԗ����A��i�W��̔ӔN�̋ߍ���ǂ����肱�ނ����A�Ҏ[�̌��ƂȂ����B�����Ŗ`���̖�ɖ߂�A�O������͐�s���鎩�Њ��s�̚��h��i�W�̏Ă��Ȃ����̂悤�Ɍ����邪�A�S���̍\�����g�ł��V�K�́A�܂������V�����l�S�W�ł���i�{���͊��p���Ă��邪�j�B���s�J�n�̑O�N�ɖS���Ȃ������҂�Ǔ�������A�Ƃ�����ʂ����̂����Ȃ��i���Q�j�B

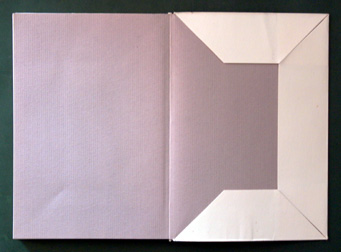

�s���đS�W�k�S10���l�t�̎d�l�́A�ꔪ���~����~�����[�g���E�e�����ώO��܃y�[�W�i�y�[�W���́s�}�����[�}�����ژ^�t���Z�o�j�E�㐻�z���E�W���P�b�g�E�@�B���B���܂��͓\�O��i�X�~�Ǝ�F��2�F���j���܂߂āA���ׂēʔŁi�����j�ň������Ă���B�Ȃ��A���e�̌Ï��œ��肵�����E�w�̓\�O��̎�F�͓��Ă��̂��ߔ��ł��āA�قƂ�ǎ����ɋ߂��B�J�b�g�i�����̃y���ɂȂ邩�j�̃��`�[�t�̓U�N�������A���̍�i�ɃU�N���ɂ܂����̂����邩�͕s���B

�Ƃ���ŁA�g�����͚��h�ɂ��ĂȂɂ������̂����Ă��Ȃ��B���������́A��i�W��10���́s���̉ԕ���t�Ɏ��^���ꂽ��i�̕W������Ă��邤���ɁA��Ȋ������ɏP��ꂽ�B

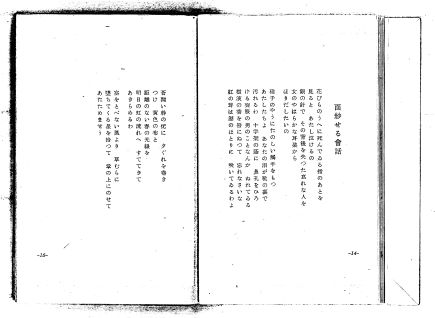

�\�\�t���@���~�@������@�䂫��葐�@�����Ȃł����@��@����ۂہ@�l��氓��i�X�C�[�g�s�[�j�@�킷��Ȃ����@�����̉ԁ@�P��ԁ@�t�����`�E�}���S�[���h�@�Ђ߂��@���u�@�ڂ��Ԃ�@�ւт̂����͂��@�݂�܂͂͂������@���@���ԁ@���̂Ԃ����@�݂�܂�@�܂܂��̂���ʂ����@��l�Á@���Ԑ��@�|�@���@�������@���@��ԑ��@�����ԁ@�J�[�l�[�V�����@����@���ł܂�@��Ԃ����@�I���[���@�V�l�������@�ނ炳���䂭���@���@��܂قƂƂ����@���������@�R�̏h�i�݂�܂�Â݁@���ǂ��@����̂��@�����痎�t�@���j�@���ց@���t���O�i���h�s���̉ԕ���t�j

�\�\�A�i�i�X�@�A���G�@�A���Z���E���@�}�O�m���A�@�Ƃ肩�ԂƁ@�����l�@�O�����I�T�@�u�o���A�@���������@�삲�܁@�A�}�����X�@�����̂܂�܁i�g�����q�l�H�ԉ��r�j

�@

�@

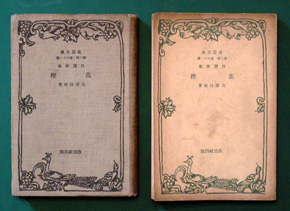

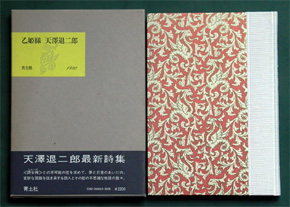

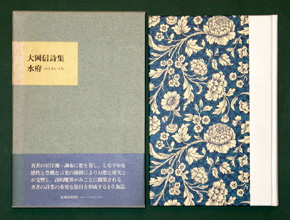

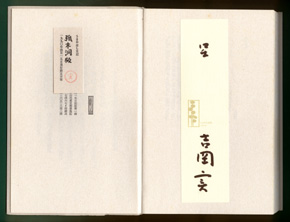

�s���đS�W�k�S10���l�t�i�}�����[�A1968�N5��10���`1969�N2��10���j�̔��̔w�ƃW���P�b�g�̔w�\���i���j�ƒ��я����s�G���Ƒ��t�̖`���y�[�W2��k�s���đS�W�k��2���l�t�i���A1968�N6��11���A���y�[�W�j�Ɠ����Łs���h��i�W�k��14���l�t�i���A1956�N5��10���A�܃y�[�W�j�l�i�E�j

�����Ŏ��_��ς��āA1967�i���a42�j�N�̒��҂̟f��A�}�����[���犧�s���ꂽ�S�W���p���ɂ�������h�W�̂������ׂĂ݂悤�B�s���h�S�W�k��12���l�t�i���o�ŁA1999�N3��15���j�̍���Y�ҁq�����ژ^�r�̋L�ڂ����B�i�����A�k�������g�l55�`58�y�[�W�j

�w���㕶�w��n39�@�Ԗ�e�@���h�@�K�c���W�x�@��43�1�10�@�}�����[�@������@�l�Z���@480�~�@����F�^�甎�@���^��i�\��\�l�̓��@�������̋L�^�@���߂���@����\�����L�Z�iP481�`487�j�@�N���\���Ɏ��iP465�`471�j�@����\���h����Ǝ��\��J���q�iP3�`4�j�@��䂳��Ƃ̗��\������q�iP4�`6�j

�w���{�Z�ѕ��w�S�W29�@���\�쎟�Y�E�{�n�ØZ�E���n�O�E���i���E���h�x�@��45�7�30�@�}�����[�@�P��g���ҁ@264�Ł@�a�U���@360�~�@����F�Ȑ܋v���q�@���^��i�\�C�̉��@���߂���@����\���c�؏G�Y�iP262�`264�j

�w������{���w��n59�@�O�c�͍L��Y�E�ɓ��i�V��E���i���E���h�W�x�@��48�5�21�@�}�����[�@458�Ł@������@�`�T���@���^��i�\�Ȃ̍��@�卪�̗t�@���i�a�\�����E�Ώ����́j�@���߂���iP291�`401�j�@���h�̕��w�\�����L�Z�iP428�`433�j�@���h�_�\������q�iP433�`437�j�@���h�N���\�\���c�ؐi�iP�k499��449�l�`453�j�@����ژ^�\���c�ؐi�E���Γ֎q�iP457�`458�j�@����90�\�l�I�Ȏv���o�\������Y�iP5,�k18��8�l�j�@�O�c�͍L��Y�E���i���E�ɓ��i�V��E���h�����ē��\�\�x�]�M�j�iP6�`7�j

�s������{���{��n59�t�ɂ͑����҂̋L�ڂ��Ȃ����A����͓����A�}���ɍݐЂ��Ă����g��������|�������̂ł���i�s������{���{��n�k�S97���E�ʍ�1�l�t���Љ���q�g�����̑�����i�i60�j�r���Q�Ƃ��ꂽ���j�B�����3�����ׂĂɎ��^����Ă���̂��A�Z�т́q���߂���r�i���o�́s�Q���t1963�N11�����j���B

�@����ǂ��B

�@�̂Ȃ��@�����Ɍ����������܂܁A�V�v�w�͂��܂肱��ł����B�v���͈�Ȃ̂����A���͂�������ɏo���ĉ]�������C�͂��Ȃ��B�ق��ɂ��ꂪ����Ƃ����킯�ł��Ȃ��̂�����A�������A�Ԃ��܂������k�����Ă��悢���Ȃ̂����A���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ȃ̂ɁA���t���o�Ă��Ȃ��B���X�A���ꂱ��Ƃ������߂����K�v���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂����A�����ƗE�C���ӂ���č��̍����̂��˂Ȃ�Ȃ��悤�Ȏ��ԂɁA���߂Ē��ʂ��Ă݂�ƁA����ς肵��ǂ����悫�ɗ��B�N���炵���������𗎂��������悤�ȑ������v�́A�����̌��������т��A���ڂ�̂܂����ɊāA���������܂܂܉������ɍl������ł���l�q�����A�l���͂���ɑ����Ă���Ȃ́A�����ɖj��������܂ܕ��S�����悤�ɂ܂��������Ȃ��B����ۂǂ���ǂ��炵���B

�@�₪�ĕv���Ԃ₢���B

�@�u��������v

�@�Ȃ͈Â������ɋC���������A����������ɗ��̂���V�������B�ߔN�a�C�����̍Ȃ́A����ȂƂ��ꂻ�����炾���d�����Ȃ�̂������B�����Ȃ�g�y�ȕv���p�𑫂��Ă����̂����A���̕v�������͗�����낤�Ƃ��Ȃ��B�����Ă܂��Ԃ₭�B

�@�u���������肷��ƁA�悯�����Ȃ����v

�@�Ȃɕ����Ƃ����̂��낤���A�d�˂Ă̂Ԃ₫�ɁA�Ȃ͂ӂ��Ƃ��������̂悤�Ȃ��̂��܂ƈꂵ��ɂ��ݏグ�Ă����B�����ɂ������̂����������̂Ԃ₫�����C�͂Ȃ������̂����A�l�\�N���ꂻ���Ă������̉i���N���ɁA�������������Ƃ��Ȃ������I�Ȍ��t���A�����͂���Ȍ��t���g��Ȃ������̕v�̌�����o�Ă����̂��������������̂��B�����܂��߂ł��邾���ɁA�v�ɂ��Ă͎������̂܂܂ɂ������Ȃ��B�Ȃ͂���ŋC�������ق���A�X�C�b�`������ɗ������B

�@�u���킢�����������v

�@������ɔw�������ė܂��ӂ��Ȃ���A

�@�u�ނ̑O�ł́A��������܂����ڂ��Ȃ���ł����́B�v�����̂���������Ȃ�ח��ĂċC�x�߉]���ā\�\�v

�@�u�����͕a�C�̂��ƁA�C�����Ă��Ȃ��̂��ˁv

�@�u���Ȃ������Ȃ���B�ł��C�̂��Ȃ��ӂ�����Ă��Ȃ�������v

�@�u�Ӂ[��v

�@�u�����������Ă��A�]���Ȃ����̂ˁB�{�l��������Ǝv���Ă����ɏo���Ȃ��̂ˁv

�@�V�v�w�͂��������A�ݒ�ᇂ̂��Ƃ��v�킵���Ȃ��āA��x�߂̓��@�����Ă��閺����a�@�Ɍ������Ă����̂������B�����Ē��ɔӂɕa���̐[�܂�炵���l�q�ɋC���d�炵�Ă����B�����͎l�\��x�ɂ�������M������ƒ��˂ł��߂����肾�Ƃ����a�l�́A����ł��܂��b���Ȃ���A

�@�u�M�́A�������A�킩��Ȃ���ł��v

�ƁA���ꂳ���킩��Ζ����̋ꂵ�݂���̂�����ł����邩�̂悤�ɁA���ɂ������ɑi�����B�����Ƃ肩�˂�قǗ͂̂Ȃ����ŁA���킢���O�����ɂ������Č����ӂ��o���͂��ʂ��Ǝv���قǂ��������ɂȂ��Ă����B�����Ă��Ƃ͂����ڂ�����܂܁A���炤��̏�Ԃł���B�H�|���S�R�Ȃ��̂��ƁA���Y���Ă��閺�͂����A�����Ђ��߂āA

�@�u�������Ă����肢��̂�v

�Ƃ��Ȃ������ɂ������B

�@�u�������Ă���Ԃ��Ԃ�v

�@�u����v

�@������Ȃ��Ȃ����炨���܂��Ȃ̂����A���ꂪ�������܂��Ă���̂�����A�o������Ȃ����A�Ƃ͂����疺�ɂł��]���Ȃ��B����ɂ��Ă��A���ꂪ��\���O�ɂ͏��^�e���r����тȂ�����@�������̋C�����ȕa�l���Ƃ͂Ƃ��Ă��v���Ȃ��B���͂������̃e���r�����錳�C�����Ȃ��A���������ӂ邦�o������A���M�Ɉӎ�����������A���炤��Ɩ�������A���̂���Ԃ��̍��Ԃ�A���ƃ����Q���ŁA�悤�₭�ۂ��Ă���̂��B�����āA���ꂪ�D�]���錩���݂͍��̂Ƃ���S�R�����Ȃ��B����ǂ��납�A��ɂƐ���͉�������炵���B

�@�u�����A�����A��Ȃ��悤�ȋC������\�\�v

�@����Ȃ��Ƃ܂ł����o�����ނɁA

�@�u�ȂɁA�����Ă�́B���ł������悭�Ȃ��ċA�����̂ɁA�Ⴂ�����A�n���Ȃ��Ƃ����Ȃ���ȁv

�@���́u���v�������ŋ߂܂œ������̕a�@�ɕa��{���Ă����̂ł���B

�l�̏͂��琬��u��v�̑S���ł���B�����̂悤�ɁA��҂ƕv�i�쒆�ł́u��Ƃ̕��쌳�q�v�Ɓu���l�̕��앶�g�v�j�̖����i�u�R�`��v�v�j�̖�������������i�ł���B

�u�R�`��v�͂��̋ߐ�̏o�ŎЂŎ����̊��𗧂Ď��W�̏o�ł��肪���Ă����B�ނ̍����܂ł̎d���̍Ō�́A�Ґ����������Ȏ��l�̍��ȑS���W�{�ł������B�����āA�͂��߂̓��@�̎��ɂ͕a���܂ł��̑傫�ȁA�d�������W����������ŁA���X�Ђ낰�Ă݂���A�Ԃ�V�̓��ɂł������悤�ɁA���S�Ԃ����\��ł������Ă����肵���B�^�u���̒��A�����������̎��W���A�o���܂�����ˁv�^����Ȃ��Ƃ��]�����肵�����Ƃ����������A���ꂩ��͂����N�̍��ł͂������W�ǂ���łȂ��Ȃ��Ă���B���X�̐V��������ɂ��Ȃ��̂��B�v�i�O�j

���͂����ǂ�Łu���̋ߐ�̏o�ŎЁv�͒}�����[���Ǝv�������A��҂̑O�f�N���i�s���h�S�W�k��12���l�t�A�k�������g�l83�`114�y�[�W�j������Ƃǂ����Ⴄ�悤���B�Ȃ������́u�i�V�j�v�͑O�f�s���㕶�w��n39�@�Ԗ�e�@���h�@�K�c���W�t�����̚��Ɏ��ɂ��q�N���r���w���B

���a32�N�i1957�j�@��58��

�@�k�c�c�l

�@2��28���A�{���̐^���Ɖ������v�̉��k���܂Ƃ܂�A���n�P���E������q�̔}�ނŌ�������B�����͉h���O��������w������̏h�x�i��24�j���o�������̕ҏW�҂ŁA���Ƃɐe�����o���肵�Ă����B�v�w�͒x�������^���̌�������Ԃ��A����ŔɎ����u���N��y���Ƃ��ɂ����ޏ��Ɨ���A�b���̊ԁA�ڂ��肷��v�i�V�j�ƋL���悤�ɋ̎v���������Ȃ������B

���a38�N�i1963�j�@��64��

�@�k�c�c�l

�@5���A�b���̔���ň����P�J�͖̉k�a�@�ɓ��@���A7���މ@�i�V�j�B

�@8��1���A�A�ڐ��M�u���̂����킹�v���u���w���̗F�v�ɘA�ځi39�N7��1���܂Ł@�S12��j

�@���̍��A����̕a�C�ɉ����A�Â̐^���̕v�������v���K���œ��@�A�傫�ȏՌ�����B

�@11���A�������v�����B�^����2�l�̎q��A��Ă��ǂ��Ă���B

�u�R�`��v�v���������v���Ƃ���ƁA�s�Q���t1963�N11�����ɍڂ����q���߂���r�͉������S���Ȃ�܂��ɒE�e���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��A�S���Ȃ��Ă���M���������̂łȂ����Ƃ͊m���ł����i���R�j�B�q���߂���r�̖����͂������B

�@�s��k�R�`�̒��j�̗c�t�����l�͂ЂƂ�ŗm�����ʂ��o�����B�R�`�̕�́A���Ƃ������ɂ���߂Ȃ���A

�@�u���ƂȂ������Ȃ��ƁA���������A�A��̂��₾���Ă�������Đ\���܂��ƂˁA�������āA�ЂƂ�ŁA�˂܂��A�������܂��́B�����炵���āv

�@�����Ă��đs��͂��ƂȂ����Q���ɓ����Ă������B���݂Ȃ��Ɍ��q�́A���C�Ȃ��A�e���r�̂킫�̒��ɂ������Ă���A������݂��݂��B������̖������肱��̕\�ɂ͏��|�~�̂߂ł����̉��ŁA���ƍ��ƒ��̓e���O�C�A�Ȃ�������|���Ă������܂��Ă���B���ƃn�C�J���ȎR�`�Ƃ��Ă͂������ȗ�������Ă�����̂��B��e�̍D�݂ł����낤���Ǝv���Ȃ���A����Ƃ��Ȃ����߂�����݂��B�����\�Z���B���j���B�㎇�A�F���B���s�啶���B���̂Ƃ��B���Z����\�����B�ǂ����͉ƒ�𖾂邭����B�\�\

�@����ȕ����������Ȏ��ʂɁA�k���ā��c�l�����≡�����ō��肱�܂�Ă���B�����\�Z���B����͎R�`�����@�������ł���B���ꂩ�炠�ƁA���̉Ƃł͂���݂̏�ł͓����o���Ă��Ȃ��̂��B���݂Ɉꖇ���߂���ƁA�\�����A�����B�敉�B�\�����A���ԕ��ŁB�\����A�Z���揟�ƂÂ��B

�@�����A���܂��܂̉^�����Ђ�����Əd�˂��܂܁A���̉Ƃł͖邪�����Ă��Ȃ��B���邶�̂��������A���̂܂܂ɁA�������ǂ����Ƃł����������ɁA�������������A����݂͂߂���肪�Ȃ��B�c�c

����͒����̕��ł͂Ȃ��A�����̊�Ղ��F�镶�͂������B�u�u���߂���v�́A�쒆�ɏ�����Ă���ʂ�̐l�ԊW�Ǝ����Ƃɂ��ƂÂ��Ă���A����̏d�݂����̂܂܂ɕ\�����ꂦ�Ă������ł����āA���̂䂦�ɂ܂���҂̐l�����N�߂ɂ��ʒu���\���ɂɂ��ݏo�Ă���B���`�I�ȗv�f�̂������邵�����̍�Ƃ̍�i�������Ɠǂ�ł����҂ɂƂ��āA�ӔN�ɋ߂�����̍�҂��l����ł����w��ł����������Ƃ���ɗ��Ă������Ƃ�����̂́A���S�̐[�����Ƃł���B�v�i���c�؏G�Y�q����r�A�s���đS�W�k��9���l�t�A1969�N1��10���A�O�Z���y�[�W�j�B���o���œǂ҂́A�Ȃ��Ƃ̓��߂�����܂��܂��ƌ������Ƃ��낤�B���������A���h�̍ŏ��̍�i�W�͒Z�я����q��r�����߂��s��t�i�V���ЁA1940�N3��9���j�������B

�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c

�i���P�j�@������q�̌����҂ł��鏬�їT�q�i1941�` �j�͂��̒����s���h�k������ƕ]�`�V���[�Y12�l�t�i�V�T�ЁA2012�N5��5���j�ŁA�u�h�u�[���v�ɂ��āu�u��\�l�̓��v�u�[���ɘA������悤�Ɉ��l�N����܋�N�܂ŁA�h�̒���W�̏o�ł��������B�����ĐV���Łw���h��i�W�S��܊��x�i�}�����[�j���o�ł��ꂽ�B�������A����͐V���łł���A�l�C��Ƃł���Ȃ���A���O�ɑS�W���o�Ȃ������B�w���h�������w�S�W�S�l���x�i���Z�l�E��@�u�k�Ёj�́A���^��i�����b�Ɍ���ꂽ���ƁA�܂��w���h����W�S��Z���x�i���Z�܁E��Z�j���|�v���ЂƂ����ǂ��炩�Ƃ����Ǝ����}�����S�̏o�ŎЂ��������ƂȂǁA��ƂƂ��Ă̈������s���Ɍy���Ƃ�����ۂ���B������q�����ܔ��N�ɖ{�i�I��i�W�ł���w������q��i�W�S��܊��x�i�}�����[�j���o���A�K�c�������ܔ��N�Ɂw�K�c���S�W�S�����x�i�������_�Ёj���o���Ă���̂ɔ�ׂ�Ƒ�ςȈႢ�ŁA�����w��ƂƂ��Ă͂��s���Ƃ�����������B�Ƃ������A���܁Z�N��㔼����Z�Z�N�܂ł́A�h�̍�ƂƂ��Ă̊����̐Ⓒ���Ƃ����Ă悢���낤�B�v�i�����A���Z�`����y�[�W�j�Ə����Ă���B�s���h��i�W�t���V���łŁk�S15���l�����o�Ȃ������Ƃ����L�q�͐��m���������i���э쐬�̊����q���h���N���r�����l�̓��e�j�B�V���łƂƂ��ɔ����E�n�[�h�J���@�[�́u�����{�^�����Łv���A������15�����D�]�ɂ�10�������₵�āk�S25���l�ƂȂ��Ċ����������Ƃ́A�s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t������܂ł��Ȃ��i�����ɂ͑���̌o�܂͏�����Ă��Ȃ����j�A���їT�q���{���̎��M�ɓ������āu����ȉ��b�����v�i�q�����Ɂr�A�{���A�Z�y�[�W�j�Ƃ�������Y�҂́q���h�N���r��q�����ژ^�r�̋L�ڂ̂Ƃ���ł���B�u���O�ɑS�W���o�Ȃ������v�̂͂܂��ɂ��������A�u�k�Ђɂ���|�v���Ђɂ���A���ЂƂ��ĉ\�ȁu�S�W�v�Ƃ������̑I�W��҂̂����A�����āu��ƂƂ��Ă̈������s���Ɍy���v�킯�ł͂Ȃ����낤�B�ނ���A�������邱�Ƃ̂Ȃ��������o�Ł�����Y�ɂ�铖���v�����́s���h�S�W�k�S24���H�l�t���j�i�Ɂu�d���v�S�W�������Ƃ����ׂ��ł͂Ȃ����B

�i���Q�j�@����z�{�́s���đS�W�k��1���l�t�i1968�N5��10���j�̌���̖����ɁA���̂悤�ɂ���B�u�ҏW�������@���Ă��S���Ȃ��Ă���₪�Ĉ�N�ɂȂ�܂��B���̕��w�̑����Z�Ƃ������ׂ��{�S�W���ǂ��������ǂ��������܂��悤�B����z�{�͑�A�Ȍ㊪�����̔z�{�ł��B�v�i���A���y�[�W�j�B�f���N�ɖ����Ȃ��������ԂŁA�S10���̑S�W�����s����ɓ������ẮA�S��������M�̏��c�؏G�Y�Ƌٖ��ȘA�g���Ƃ����i���h��i�W�k�S25���l�Ɠ����H�j�ҏW���̑��݂��^���đ傫�������Ǝv���邪�A�S���ҏW�҂��N���������͒��ׂ����Ȃ������B�Ȃ����h�́A�}�����[����P�s�{�s���̉ԕ���t�i1953�j�A���k�V���Łl�i1955�j�A�s�����̉ԕ���k�V���Łl�t�i���N�j�A�s����̎P�t�i1954�j�A���k�V���Łl�i1955�j�A�s�G���Ƒ��t�i1956�j�A�s�Ɋy�����t�i1957�j�A���k�����Łl�i���N�j���o���Ă���B�v�̔Ɏ������W�s���D�t�i1957�N6��20���j��}�����[����o���Ă���A�����̑����͋g�����ł���i�q�g�����̑�����i�i3�j�r���Q�Ɓj�B

�i���R�j�@�q���߂���r�����߂��s���h�S�W�k��7���l�t�i���o�ŁA1998�N6��15���j�̍���Y�q���r�ɂ��̊Ԃ̌o�܂�������Ă��邩�Ɠ������Ă݂����A���ڂ���ɂ͐G��Ă��炸�A�u�������v�i�O�����Ј��A�̂��}�����[�ɕς��j�v�i�����A�l��܃y�[�W�j�Ƃ����L�ڂ��������B�s�����Ґ��S���W�t�i�}�����[�j�́A�k����Łl1000����1962�N3��10���ɒ��Ҏ����ŁA�k���y�Łl��1964�N9��30���ɏo�Ă���i������͓Ȑ܋v���q�̑������j�B�s��{ �O�D�B���S���W�t�Ɓs���e���O�Y�S���W�t��1963�N11���܂łɒ}������o�Ă��邩��A�������������v�̕ҏW���������B

2020�N��12���A�����Y�p�w���O�̍������[�̓X���ŁA���w�O���[�v���������s����G���s�����t�i���P�j�̃o�b�N�i���o�[���������B�����ɂ͋g���������сq��`�r�i�D�E19�j����1961�N7����9���͂Ȃ��������A�������̒�����1960�N7����7���i�������̓����C�J�j�ƁA���ʂƂ��čŌ�̍��ɂȂ��Ă��܂����i�Ȃ��Ȃ�A�����܂��̕��̃y�[�W�Ɂq�����@�f�ڗ\���i�r�Ƃ����\���R���������邩��j1963�N7����11���i�������͎v���Ёj���w�������B�Ƃ���ōŔӔN�̋g���́A�s�����C�J�t1989�N6�����k�Ǔ����c��m�l�́q�c��m�Ǒz�r�̖`���ŁA�s�����t�ɂ��Ď��̂悤�ɏ����Ă���B�Ȃ��A�g�����N���ɂ�1952�N�A33�̂Ƃ��A�u�O���A���E�O���[���w�s�Ǐ��N�x�̖�ҊےJ�ˈ�A�u�����v���l�c��m�Əo��B�v�i�g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�A�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�A����O�y�[�W�j�Ƃ���i��l�͂��̔N�A���R���j�Ɓs�����t��n�������j�B

�@�c��m�����Ƃ̏o����A���̂悤�ɏ����Ă���B

�@�\�\�g������Ɂk�����͂��l�߂ĉ�����̂͂����������A�����L�����������łȂ��B����́A�������ڂ������̎G���u�����v���o���͂��߂���������\�N�قǂ܂����Ǝv�����A�g������̋Ζ���̒}�����[���܂��{���̌ÐF���R���鋌�k�������l�ɐw����Ă����B�ڂ��́u�����v�̍L����Ⴂ�ɂ䂫�A���ʂ̐ӔC�҂ł���g������ɁA���낢�냌�C�A�E�g�̎w���������肵���B�Ȃ���ψА��̂����ЂƂŁA�����j���O�E�V���c�ꖇ�̏����ȏ㔼�g�����킵���ɓ������Ȃ���A����悩��|���Ă���d�b�ɂłāk�i�g���j���́l�A������Ɂu�o�k�����i�i�V�j�l�܂���A�o�k�����i�i�V�j�l�܂���v�Ƒ吺�ł�߂����ĂĂ����B����ȂɁA�Ȃ�̖{�������̂��A�ڂ��͂����Y��Ă��܂������A���邢�̓}�[�N�E�Q�C���̖{��������������Ȃ��B�\�\

�@����́A���a�O�\�Z�N�����O�\����t�́u�k���{�l�Ǐ��V���v�̃R�����́u�l���X�P�b�`�v�̖`���ł���B�����A���͍L���S���Ƃ��āA�V���A�G���Ȃǂ̍L���f�ڂ̂��߂̌�����A���e�܂ŁA��l�ł��Ȃ��Ă������̂ł���B�u�}�[�N�E�Q�C���̖{�v�Ƃ���̂́A�w�j�b�|�����L�x�̂��ƁB�����ȗ��A�����܂��x�X�g�Z���[�ƂȂ�A�L���ʂ������A�Z�������X�������B�u�o���܂���A�o���܂���v�Ƌ���ł����̂́A�����炭�n���V���Ђ��Ȃ̗v���ɉ����Ă����̂��낤�B���̂悤�ȏ̂Ȃ��Ŗ����̕��w�N�̓��l���u�����v�֍L�����o���̂́A�܂������ٗ�̂��Ƃ��B�ق��ł��Ȃ��A�ےJ�ˈ�Ɉ˗����ꂽ����ł������B�i�����A�Z���`�Z���y�[�W�j

�Z�������ӏ��́A�k�g�����q�c��m�Ǒz�r���c���q�l���X�P�b�`�r�i���Q�j�l�ŁA�g���́u�o���܂���A�o���܂���v�͈Ӑ}�I�ȉ��ς�������Ȃ����A�u�����v�͋g���̎菑�����e�̕�����ǂ݂���������A�ɈႢ�Ȃ��B�����s�����t��7����11������肵���̂́A�ق��ł��Ȃ��A�O�҂̕\�Q�i�\�����j�ƌ�҂̕\�S�i���\���j�ɒ}�����[�̏o�ōL�����f�ڂ���Ă��邩��ł���B�����@�����A����2�����ǂ�ȓ��e���A�\���ɍ���ꂽ�ڎ����N�����Ă������B

�s�����t7���i1960�N7���j

�@�@�@�@�@�@�@�@���w�G��

�ҏW ���O�R�r

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�\

calendrier�@�������j

�w��x�̕��̂ɂ��ā@�i����

�͏�O���Y�_�@�c��m

�V�J�S�̍�Ƃ����@�{�{�z�g

���؉��@�O�֏G�F

�s�������͎���ꂽ�i�h�j�@���R���j

�G�z�o�̊������āi�����j�@�ےJ�ˈ�

�c���ւ̎莆�@�������q

�c��m�̔�]�@�쑺��Y

���R�I�R�X���X�̉@�����q�v

�w����e�x����w�C�\�W�x�܂Ł@�X��

�S�b�g�t���[�g�E�x���@���쏺��

�@�@�@�@�@�@�@�@1960 ��

�@�@�@�@�@���w�O���[�v����

�s�����t11���i1963�N7���j

�������ā@����[�O

��ɂ��Ă̎��_�@����N�v

�o���Ȃ��h�A�@��ѐ^

ᓚЂ̕��w�@�����O

���̂��Ɓ@�i����

���閄���@�O�֏G�F

�u���F��寁v���߂��ā@���{�ꖾ

���ɖ����@�ےJ�ˈ�

�����ƊC�}�w�ҁ@�����ǗY

�����̖|��ɂ��ā@���r����

�V�������}���@���쏺��

�@�@���w�O���[�v����

�@

�@

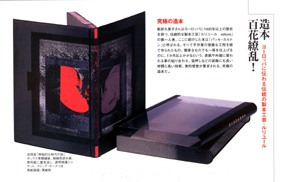

�s�����t7���i���w�O���[�v�����A1960�N7���j�Ɠ��E11���i���A1963�N7���j�̕\���i���̂ӂ��j�Ɓs�����t7���̕\�Q�L���k�{���y�[�W�ɁA�ےJ�ˈ�s�G�z�o�̊������āt�̉͏o���[�V�Ђ̏o�ōL��������̂�������l�Ɠ��E11���̕\�S�L���i�E�̂ӂ��j

�}�����[�̏o�ōL���̎w��������̂��g�����{�l���A�ǂ����͂����肵�Ȃ��B�������������ĕ��ׂĂ݂�ƁA�c�g�̒n�����̃��C�A�E�g�ȂǁA�g���ɂ��V���L���̎O���m�����n�ɒʂ�����̂���������B�c���ɂ́u�ڂ��́u�����v�̍L����Ⴂ�ɂ䂫�A���ʂ̐ӔC�҂ł���g������ɁA���낢�냌�C�A�E�g�̎w���������肵���B�v�Ƃ��邪�A�ނ��̂��ƁA�u���낢�냌�C�A�E�g�̎w�������v�Łs�����t�̑����w�肵���킯�ł͂Ȃ��A�����͂�͂�i�g���{�l���͑[���āj�}�����[�����w�肵���ƍl�������B�g���͎O�������łȂ��A���Ђ̏o�Ő}���̖ژ^���S�����Ă����킯������i�q�s�}�����[ �}���ژ^ 1951�N6���t���邢�͕S�����o�̂��Ɓr�Q�Ɓj�A�s�����t�̂悤�Ȃ`�T���̎��ʂ��\�����邱�ƂȂǁA����̂��̂������͂����B�Ƃ���ŋg���́A�ےJ�ˈ�Ƃ̂��Ƃ����̂悤�ɏ����Ă���B

�k���a�O�\�ܔN�l�܌�����@�ےJ�ˈ�Ƃ����B�s�G�z�o�̊������āt�Ƃ��Ƃ��o�ł���邱�ƂɂȂ�B�i�q�f�ЁE���L���r�A�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A���O�y�[�W�j

���a�O�\�ܔN�@���Z�Z�N �l�\��@�k�c�c�l�ےJ�ˈ�Ɖ�Ћ߂��̋i���X�ʼn�A�w�G�z�o�̊������āx���o�ł���邱�Ƃ���ԁB�i�q�k�g�������M�l�N���r�A�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�A��O��y�[�W�j

���̌��Ɋւ��ẮA���ĊےJ���g���ɑ������s�G�z�o�̊������āt�i�͏o���[�V�ЁA1960�N10��10���j�\�\�ےJ�̍ŏ��̒��я����ł���\�\�̏��e���f���āA�o�ł̌o�܂ɂ��ď��������Ƃ�����B�ڂ����́A������i�q�g�����̑�����i�i4�j�r�j�������������������B

�k2021�N8��31���NjL�l

�u�O���v�̕����j�I�ȈӋ`�ɂ��āA�}���ُ��w�̍��{���́s�A�[�J�C�u�̎v�z�\�\���t��m�ɕς���d�g�݁t�i�݂������[�A2021�N1��18���j�́q���{�̃A�[�J�C�u�v�z�r�Łu�k�c�c�l�������w������悤�Ȓ��K�͈ȏ�̓s�s���ƁA�V���̕��w���⋳�{�����X���ɕ��сA��Ԃ̍�Ƃ�m���l�̑�\��ڎ�ɂƂ邱�Ƃ̂ł��鏑�X������Ƃ����A���{���L�̏o�ŗ��ʏ������܂��B����ɑΉ����āA�S�����̑��ʂɂ�����O���m�����n�L���i��ԉ��̒i�ɂW�̏c����ɂ����o�ōL�����u����銵�K�j����ʁA�O�ʈȍ~�ɂ��o�ōL�����傫���f������l�͑��̍��ɂ͂Ȃ����̂ŁA���{�ł͐V�����G�������Ђ��A�����Ċ������f�B�A�s�ꂪ�����Ă��邱�Ƃ������܂��B�����āA���̂悤�ɂ��āA�o�ŕ��͏��i�ł���Ȃ��瓯���ɃA�[�J�C�u�I�Ȗ������ʂ��������I�Ȃ��̂Ƃ��Ă̈ʒu�Â��邱�Ƃ��ł��܂����B�v�i�����A��l���y�[�W�j�Əq�ׂĂ���B����͂Ƃ���Ȃ������A��g���X��}�����[��݂������[�i�n�Ǝ҂ł����g�ΗY�A�Óc��A�����r�l�͂���������쌧�o�g�j�Ȃǂ̏o�ŕ����u���i�v�i�ǂ̂悤�Ȏv�z�E�M���̎�����ł��艿�ōw���ł���j�ł���A�����Ɂu�������v�ł��邱�Ƃ��A���̐�̗v�Ɉʒu����V���E�G���f�ڂ̏o�ōL���Ɍ��Ă邱�ƂŖ��炩�ɂ����B���̕����ɏƂ点�A��f�L���͌o�ϓI�Ȏx���ł���Ɠ����ɁA�}�����[�́s�����t�₻�̏�����ł��镶�w�O���[�v�����̓��l�������A�[�J�C�u�I�Ɏx�����܂��A�Ƃ��������ł��������B

�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c

�i���P�j�@���{�ߑ㕶�w�فE���c�ؐi�ҁs���{�ߑ㕶�w�厖�T�k��5���l�t�i�u�k�ЁA1977�N11��18���k��O���F1978�N1��18���l�j�ɂ��A���|�G���s�����t�́u���a�E��`�O���E���B�G���B�S��ꍆ�B�ҏW�l���w�R�r�A���s�l���J�쐭��A�̂��[���w�B���юЁA�̂����w�O���[�v�������s�B�����ȓ��l�͎c��m�A�ےJ�ˈ�A���쏺���A�쑺��Y��̐V�i�C�s�̊O�����w�ҁB�n��ł́A�ےJ�̒��ҁw�G�z�o�̊������āx�A�G�b�Z�C�ł́A�c�̍ŏ��̕]�_�W�w����ɂāx�̏��o�A���ł́A���i���F�A�������j�A�ѓ��k��A����N�v�Ȃǂ̌��삪������B�|��ɂ��͂���������A�v���T���\���A�q���o���E�H�[�����A�s���r���G���I�b�g��̑n��A�]�_���Љ�ꂽ�B�ق��ɋ{�{�z�g�A�i�����̊�e�āA���ʂɂ͐��V�ȃ��[���b�p���w�̑����������f����Ă���B�܂����{�̋ߑ㎍�ɂ����ڂ��A���{�ꖾ�Z���w�������\���сx��X���ҁA����w�ɗǎq�����A�E���D�E��x�Ȃǂ̂��݂ŋM�d�Ȏd����ł���B���Z���ɂ́A��ꍆ����̎��M�ҕʂ̑��ڎ����f�ڂ���Ă���B�v�i���M�ҁF���c�o�A�����A��Z��y�[�W�j�ł���B

�i���Q�j�@�q�g�����̃X�N���b�v�u�b�N�i2�j�r�Łu24. �c��m�q�g�����\�\�����j���O�E�V���c�^�Z�����l���̒��̒��X���鐢�E�r�\�\�q�Ǐ��r36�E7�E31�\�\�q�l���X�P�b�`�r�R�����v�ƏЉ���c��m�̕��͂́A�g�����Ƒ��̃X�N���b�v�u�b�N�iMEIKANDO TOKYO���́qSCRAP BOOK�r�i�i�ԁFKING NO.140�j�j�ɐ蔲�����ۑ�����Ă���i�g���̎c�Ǔ����́A����������p�����̂��낤�j�B�ӔN�ł�����ʑ̂ƂȂ邱�Ƃ��������g�������A1959�N�Ɂs�m���t�łg�܂���܂����u���̐l�v�̂���́A�e��̃C���^�����[�L���Ɂi������܂܂Ɂj�|�[�g���C�g���ڂ��Ă���B�f�ڋL���̖����ɂ́u�ʐ^�͐_�c���쒬�̒}�����[�Ł��n�ӏ��K�B�e�v�Ƃ���A�e�����m�l�ɂ�鏑�����낵�̕��͂ƎB�肨�낵�̎ʐ^���琬��A�A�ڂ̐l���Љ�R�����������悤���B���́q�l���X�P�b�`�r�A���R�͂悭�킩��Ȃ����A����1970�N7��13������������b�q���M�́q�g�����\�\�u���̎��l�A�����ȁv�^�L�͔S�f���̉t�̕�݁r�ŁA�g�����̍ēo��ƂȂ��Ă���i�����Ɂu�B�e���֍��O�v�Ƃ���|�[�g���C�g�́A�͂����Ă��̂Ƃ��̎B�肨�낵���j�B���łȂ���A�C���^�[�l�b�g�Łu���{�Ǐ��V���~�l���X�P�b�`�v���������Ă݂�ƁA����������푺�G�O�̂��Ƃ��������q�z���B���p�̐�Ɂr�i1968�N5��13���j���q�b�g����i�q�푺�G�O�֘A�������X�g�r�j�B���R�����́A���Ȃ����ς����Ă�10�N�߂������Ă���̂�����A�قڔ����I�ɂ킽��s���{�Ǐ��V���t�i1937�`1984�j�ɂ����钷�����̂ЂƂ��낤�B

�@

�@ �@

�@

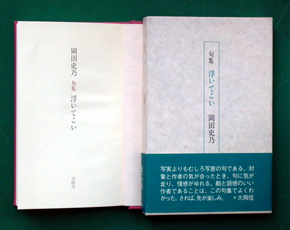

�c��m�q�g�����\�\�����j���O�E�V���c�^�Z�����l���̒��̒��X���鐢�E�r�i�s���{�Ǐ��V���t1961�N7��31���j�̐蔲���i���j�Ƌ�����b�q�q�g�����\�\�u���̎��l�A�����ȁv�^�L�͔S�f���̉t�̕�݁r�i�����E1970�N7��13���j�̐蔲���i���j�k��������g���Ƒ��̃X�N���b�v�u�b�N����̃��m�N���R�s�[�l�A�s�����C�J�t1973�N9�����k���W�E�g�����l�̕\���k�G�F�R���͓�B�g���Ɍ����Ă��̂́A�ҏW�l�̎O�Y��m���A����G��Ƃ̎R�����B����Ɠ��l�A�u���̎��l�A�����ȁv�Ɗς����Ǝv�����B�l�i�E�j

�a�c���i1936�`2019�j�̒����A�s��������t��ǂ݂��������B�����Ђ̏����i1997�N12��10���j�́A�o�ł���Ă����ɓǂ�ŁA���̌�A�Œ�1��͓ǂ݂������i�ēǁj�A2006�N12��20�����́k�����t�u�b�N�X�l�͏��X�Ŗڂɂ��������ł������ɍw�ǁA�f�㊧�́k�������Ɂl�i2020�N2��25���j�ŁA���̂��юl�ǂ����B�a�c�������̍ő�̓����́A�����Ƃ��Ȃ킿�f�U�C�i�[���G���`����Ƃ����_�ɂ���B�Ƃ��������A�a�c���Ƃ����C���X�g���[�^�[�ł��傤�A�Ƃ������̂ق����傫����������Ȃ��B�{�e�ł́A���̓_���l�������A�G��`���Ȃ����������ƁE�g�����Ɣ�r���Ă݂����B�Ƃ����T���狰�k�����A���҂݂͌��ɑ���̑����ɂ��Č��y�������Ƃ͂Ȃ��悤���i�ʎ��͂��������낤���A��F�W�����قǏd�Ȃ�Ȃ��j�B���́A��[�N���ɂ��ď������q�g�����̑�����i�i135�j�r�ŁA�a�c�ɂ��s�ፑ�t�̕��̖̎ʂɐG��āA�u�a�c���ɕ���ċg�����̕��̖͎ʂ��I�������������A���̗E�C���Z����������킹�Ă��Ȃ��B�����́A�g���̏ё������a�c�{�l�̋Y������҂��邱�Ƃɂ��悤�B�v�Ɨv�]�������A���Ȃ����Ȃ������B�c�O���B

�a�c���s��������k�������Ɂl�t�i�������_�V�ЁA2020�N2��25���j�̃W���P�b�g�Ƒ� �k���\���̕��̑��Ɂu�J�o�[�@�a�c ���v�Ƃ���l

�s��������t�͌������ŏ�����Ă��āA�ǂ݂₷���B�����Ƃ��A����������悤�ɁA���ׂĘa�c�������Ă���̂�������Ȃ��B�܂����̂́A����t���̎G�����ӎ��I�Ɏ�肱��ł���B�Ƃ�����o�ꂷ����p����A�i���Ȃǂł͂Ȃ��j�n�̕��͂ł��܂��������Ă���̂ŁA������ʂ̖{�D�����e�Ղɘa�c�̐��E�ɓ����Ă�����B�{���I�ɁAillustrator���}���Ő�������l�̕��͂Ȃ̂��i���P�j�B�����[���ӏ������Ă����B�i�@�j���̐����͕��ɔł̌f�ڃy�[�W�B

��������ɂ������āA�O�̂��̂�ҏW�҂�����K�v������܂��B�^��͈˗����ł��B�k�c�c�l�^���̓�̓Q���ł��B�k�c�c�l�^���̎O�͑����{�ł��B���Ə����ăc�J�Ɠǂ݂܂��B���Ƃ����͖̂{�̌����̂��Ƃł��B�܂葩���{�Ƃ����͖̂{�̌������m�F���邽�߂ɁA�I�p�����g���ďo���オ��Ɠ����悤�Ɉ��������������{���Ă��炤���́B����͂��Ă���܂���B�^�����{�͂Ƃ肠���������̌��{�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���ۂ̖ړI�͂��ꂾ������Ȃ��A�{�̃T�C�Y�̊m�F�ɂ��Ȃ邵�A�n�[�h�J���@�[�ł悩�����̂��A�\�t�g�J���@�[�̕����悩������Ȃ����A�ƍčl����ޗ��ɂ��Ȃ�̂ŁA���{���{�Ƃ������܂��B�^�ł����ǁA�ڂ��������{���Ƃ�̂͌�����T�C�Y�����邽�߂�������Ȃ���ł��B�������ɂƂ������̊����������ɂ͑�Ȃ�ł��B�{�̑傫���������d�����A���ۂɊ��G�Ƃ��Ď����̎�ɓ`����Ă���B�܂������ɂȂ��Ă��Ȃ��A�`�����̂��̂�����ǁA���̂܂����Ȗ{�̏�ɕ������������A�f�U�C�����ꂽ�J���@�[���������āA�����Ƃ��Đ��ɏo��Ǝv���ƁA������ƃ��N���N���܂��B���̃��N���N�����f�U�C���ɂȂ���悤�ȋC�������ł��ˁB�i65-70�j

�����ƁE�������ق�́s�����C�J�t2003�N9�����k���W���u�b�N�f�U�C���ᔻ�l�̃C���^�����[�L���q�g�����Ɓu�Г�����v�̎���r�Łu��قǂ��\���グ���悤�ɁA�ϋv��������A��������Ƃ����d��������Ƃ����̂��傫���ł��ˁB�u�{���Ă��̂͏d���Ȃ�����v���āA�g������A�悭����������Ă܂����B�����������Ђ̑����{���o���オ��ƁA�܂��d������ŗʂ��ł���B�u���̏d�݂������v���āi�j�B�����āu�O�������Ȃ��A���ǂ��Ȃ��A���N�����Ă����I�ɒu���Ă��邳���Ȃ��{�������v�Ƌg��������������Ă����̂͊o���Ă��܂��B�v�i�����A��l�܃y�[�W�j�ƌ���Ă���B

�@���ꂩ�炱�̃V���[�Y�k�u�ےJ�ˈ��]�W�v�S�Z���i95�N�`96�N�E���Y�t�H�j�l�ł̓}�[�N�����܂����B��]�W�ɂӂ��킵���}�[�N�Ƃ����̂͂ނ��������ł����A������ƔY���Ƀ[���N���b�v���}�[�N�ɂ��܂����B�A���\���W�[��҂ގ��ɂ́A���͂����\���ꂽ�G���̐蔲���₻�̃R�s�[�Ȃǂ��N���b�v�ŗ��߂��Ƃ�����Ǝv���܂��B���邢�͔�]�������ɓ������āA�Ƃ�グ�镶�́A�Q�l�����Ȃǂ����̂悤�ɂ��Ă܂Ƃ߂邩������Ȃ��B�����ЂƂA�ےJ����͖{�ɞx����ꂽ��A�tⳂ�\�����肷�����ɕK�v�ȃy�[�W�Ƀ[���N���b�v���͂��݂܂��B���ڎ��������肵�����Ƃ�����̂ŁA���̂��Ƃ��ڂ��͒m���Ă����B����₱���ŊےJ����̔�]�W�ɂ́A�[���N���b�v����������Ȃ����Ǝv������ł��B�i90�j

�}�����[�ŋg���̌�y�����������́u��ƂȂ�A���ƂȂ�ł���`�������Ă��������܂����B���Ƃ��Ή��F���N���X��\���Ɏg�����w������{���w��n�x�i�S�㎵���A���Z���\���O�N�j�Ȃǂ������ł��ˁB���̃}�[�N���A�g�����u����Ȃ̂ǂ��H�v���Ă��`���ɂȂ����̂ł���B�v�i���O�j�ƌ���Ă���B

�@������̗��h�Ȗ{�ŁA�^�C�g���́u�ԁv�́k���w������̒S�C�̖����B�Y�l�搶�̎����g���܂����B���̎��Ƃ����̂͐搶�̃K���ł̎��ł��B�搶�̓K���ł̎��������̂��ƂĂ����܂�������ł��B�K���łłڂ������̕��W������Ă����B���C�A�E�g���������ŃZ���X���悩�����B��シ���̘b�ł���B���A�K���łƌ����Ă��Ⴂ�l�͂킩��Ȃ����ȁB���ʔłł��ˁB����p�̖��������X���̂悤�Ȃ��̂ɏ悹�ēS�M�ŃK���K���Ə����B�����̂��̕��������X���ɉ����ē_�X�Ő��B�����̏ォ�烍�[���[�ɃC���N�����č���ƁA���ɓ]�ʂ����A�Ƃ��������ł��ˁB�̂͊w�Z�ł͓�����O�̒P���Ȉ�������������B�������Ȃ݂�Ȃ���ō�����B������搶�������K���ł�����͓̂��R�̂��� �������킯�ł����A����ς�l�ɂ���Ă��܂����肪����܂��B�����搶�̓��`�����܂������B���̂��܂��͔M�S���ɂ����̂��Ƃڂ��͎v���Ă܂��B�i125-126�j

�����q�g���������̋H�Q���r�Ƒ肵�āA�g���̖����̐��M�q�u�R�r�̉́v�����{�Ȃǁr���A���o�̒}�����[�J�g�@�֎��s�킽�������̂���Ԃ�t32���i1958�N4��30���j�̎��ʂƂƂ��ɏЉ�����Ƃ�����B���͂��ꂪ���ʔłɂ�������������B�N���K����������킩��Ȃ����i�g���ł͂Ȃ����낤�j�A�}�����[�̎Ј��ɂ͋����̒���ŋ��������Ă����҂��������炢������A�Г��V���̎��ʂ�����̂͂���̂��̂��������낤�B�Ƃ��ɁA������w�ɓ�����1975�N�����A�A�W�r���̓K���ō��肾�����B��������Ȃɂ����A���̂��돬���Y��Ƃӂ���Ŏn�߂��������W�s���t�́A�����̏��L���铣�ʔłň�������B�̂��ɓ��l�ƂȂ����̐l�̏����S�q�͎������U�������A���߂ĉ�����Ƃ��ɖ�������Ɣʼn̏W�́A���ʔłł͂Ȃ����M�̎菑���ʼn��̊ȈՈ���������悤�Ɏv���B�s���t�͂`�T�������i�I�j�y�[�W�B�{���p���͘m�����ŁA�\���̓��U�b�N�A�ڎ��̓~���[�Y�R�b�g����F�ς��ŕʒ��ɂ����B�t�@���V�[�y�[�p�[�́A�V�h�̐��E����I�ɚ����A�h�z�b�N�ɔ����o���ɍs�����i�F�{�o�g�̏������u�j�ԃ��[�����v�ɘA��čs���Ă��ꂽ�̂́A����Ȑ܂肩�j�B���{�͑ܒԂ��ŁA�z�`�L�X�ǂ߂̕��Ԃ��̔w�ɂ́A���̐��{�e�[�v��\���Ďd�グ���B�K����́A��������Ǝ��̂ӂ��肾�B���͖ѕM�̏��������������肩���������̂́A�d�M�͏K�������Ƃ��Ȃ��B�ǂ����������̂��A�Ə����ɐu���ƁA�u������^��������v�Ƃ������Ƃ������B���v���o�������A���w������A�w���V���͂�����ʔň���ŁA���������̊G�S�����������́A�l�R�}������������i�K��������j�L��������B���̂���̃A�C�h���͂�������ˎ����i1928�`1989�j���B���̌�A�����1970�N��㔼����������A��˂��u�{�i�I�����𐋂����v���Ƃ����A�V�h�̕S�ݓX�i�ɐ��O���������j�Ŏ�芪�������Ȃ��X�y�[�X�ł�����l�A�ٖقƃT�C���y���𑖂点�Ă����˂̎p�ɏՌ������B���̐l�͂ق�Ƃ��ɂ��̒n��ɑ��݂��Ă����I�@��ɂ���ɂ�������x�̏o��������B

�@���͎R���k���v�l�搶�ŁA�R���搶�ɂ��������͂���̂ł����A�搶���g���f�U�C�i�[�Ȃ̂ŁA�����͎����ł����B�搶�����łɌ̐l�ł��B��e�W�������o����Ƃ��Ă��A��Ԓ�q��Ԓ�q�݂����Ȑl���R�قǂ���̂ŁA�ƂĂ��ڂ��̂Ƃ���ɂ͉���Ă��Ȃ��ł��傤�B�i129�j

�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�N3��25���j�́u����ҁ@���߁v�́A����R�c�̕ҏW�ҁE���j������ł���B���͐�ɋg���̏E�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�i����R�c�A1980�N5��9���j�ł���������|���Ă���i�N���W�b�g�͂Ȃ����j�A�g���̍���Ƃ����Ă������낤�B

�@�J���@�[�A�\���A���Ԃ��A���ƁA���낢��Ȏ��̑g�ݍ��킹���l����͖̂ʔ�����Ƃł��B�k�c�c�l�^���[�ƁA���̑g�ݍ��킹�̘b�ł����ˁB�J���@�[������̂��鎆�ɂ����ꍇ�A������Ƃ������̕\���̎肴���͂���Ȃ̂��������낤�A������J���ƁA���Ԃ��́c�c�Ƃ����ӂ��ɍl���Ă����܂��B�������Ɠ����ɐF�̂��Ƃ��l����B�v�������Ȃ���荇�킹���ʔ������ʂ��グ�邱�Ƃ����邵�A�J���@�[������܂ł̃����Z�b�g�����ނ̎��œ��ꂵ�ĐF������ς��邱�Ƃ�����Ă݂�B���邢�͐F���O���[�̔Z�W�ƌ��߂āA���̎�ނ����낢��ɂ��Ă݂�A�Ƃ��A�����Ȃ��Ƃ��ł���̂ŁA����������̊y���݂̂ЂƂȂ�ł��B�i169-170�j

��Ƃɂ��ĕ��M�ƁE�����Ƃł�����ѓN�v�́q�F�\�\�g�����̑���r�ɂ́u�k�g���{�́l���܂ЂƂ̓����A�V���̂��̂Ƃ����v���Ȃ����o�̔��I�́u�F�ʁv�ł���B���E�J�o�[�E�\���E���Ԃ��E���A�����Ė{�����B�����ЂƂЂƂ̃}�e�B�G�[���ƐF�������g���łȂ���������Č��W�����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��悤�ȑg�ݍ��킹�ɂȂ��Ă���B�v�i�s�Ö{�X�P�b�`���t�A�|�ЁA2002�N4��10���A��l�O�y�[�W�j�Ƃ���B

�@�ؑ���Y�w�j���[���[�N�̃t���b�N��m���Ă邩���x�i81�N�E�u�k�Ёj�͉f��ƃ~�X�e���[�����Ɋւ���E���`�N�ƃj���[���[�N���̖{�B���҂����\�肵�Ă������Ƃ��������Œ��Ă�������j���[���[�N�Ɋւ����������g���܂����B�^�w�p�ꕨ��x�i89�N�E���Y�t�H�j�͖|�ł��B�p��̓`�d�Ɋւ���{�ł�����A�p�Ă̕��w�≹�y�A�V���ȂǁA���t�ɂ܂�邳�܂��܂Ȃ��̂��A����͎����ŏW�߂āA��\��ł��Ȃ����̂͂���炵�������ŕ`���āA�R���[�W�����܂����B�i180-181�j

�g���@�ڂ��̒��ł��A�⑫�͎����ō���Ď����Ŋ��ʂɂ����ƁA���A���e�B���o��ȂƎv�����Ⴄ�B�S�����l�̌��t�Ƃ͌����ĂȂ��킯�B���ς������邵�c�c�B�ŁA���̍s�Ƃ��̍s���Ȃ��ɂ͈��p������Ȃ��ƁA�Ƃ��������ŁA�����ō�������p�����ꂴ��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̂ˁB

�����@�����ł���ˁB�����犇�ʂ̒��ɂ͂����Ă���̂����͈��p����Ȃ����̂����Ȃ肠��Ǝv���܂��B

�g���@�����Ȃ̂ˁB��������Ȃ��ƁA�����������A���e�B���������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�����Ŋ��Ď����̎�������ʂɂ����ƃ��A���e�B����������Ƃ������o������Ă���킯���B�i������b�q�E�g�����k�Βk�l�q��̌��t�\�\�t�B�N�V�����ƌ����̍����ցr�A�s���㎍�蒟�t1980�N10�����k���W���g�����l�A��Z�y�[�W�j

�@���ɂ̎d�������鎞�̓J���@�[������S�����܂��B�\���͓���f�U�C�������A���ɖ{�ɂ͌��Ԃ��͂���܂���B���͖{���p�����g���āA�f�U�C�������ʂ̂��̂ł��B�ڂ��͕��ɖ{�̎d���������������Ă��܂����A���ɂ̏ꍇ�͑���������Ƃ͌����ɂ����āA�J���@�[��`���Ƃ��J���@�[���f�U�C������Ƃ������Ă܂��B�u�����Ƒ���v�̂Ƃ���Ō������悤�ɁA�J���@�[�A�\���A���Ԃ��A���A�Ƃ����\���܂�肷�ׂĂ��l����̂��������Ƃ���Ȃ�A���ꂩ��͂͂����킯�ł�����B�i192�j

�@�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�P�s�{���܂��o�āA���ꂪ���ɉ�����܂��B�P�s�{���ڂ������������Ƃ���ƁA���ɂ̕�������Ă���ƌ�����P�[�X�������ł��B��������̎d���ł�����A��قǂ̂��Ƃ��Ȃ�����A���������܂��B�^�k�c�c�l�^�P�s�{�̑������ق��̐l������Ă���̂ɁA���ɂ̈˗����ڂ��̕��ɂ��邱�Ƃ�����܂��B����͋C�������܂��ˁB�ڂ��͂Ȃ�ׂ��P�s�{��S�������f�U�C�i�[�ɕ��ɂ����肢����Ƃ����ł���A�ƌ����悤�ɂ��Ă��܂��B���������悤�ɁA�C���[�W�����ꂳ��Ă�������������낤�Ƃ����̂����R���̈�ł��B���R���̓�́A���̃f�U�C�i�[���ʔ����Ȃ���Ȃ����Ƃ������Ƃł��B�����̎d�����C�ɓ����Ȃ���������ق��̐l�ɗ��̂��ȁA�Ǝv����������Ȃ�����Ȃ��ł����B�ڂ����P�s�{������āA���ɂ̃J���@�[�͕ʂ̐l�A�Ƃ������Ƃ����R����܂��B����ς�C�ɂ��܂�����ˁB���҂ɋC�ɓ����Ă��炦�Ȃ������̂��ȁA�Ƃ��B�����͍l����B�����͂����ƒP���ŁA�P�s�{�ƕ��ɂ̒S���҂�����Ă��āA���ꂼ��D���ȃf�U�C�i�[�ɗ��A�Ƃ��������̂��Ƃ�������܂��ǁB�i196-198�j

�ےJ�ˈ�s�݂݂Â��̖��t�i�������_�ЁA1985�N3��25���j�A���Ȃ킿�P�s�{�̑����͋g�����A�s�݂݂Â��̖��k�������Ɂl�t�i�������_�ЁA1988�N3��10���j�̃W���P�b�g�f�U�C���͘a�c���A�ł���i�q�g�����̑�����i�i102�j�r�Q�Ɓj�B

�@�ʐ^�͎����ŎB��܂��B�J�����͂U�~�U��35�~���������Ă܂��̂ŁB�ނ��������ʐ^�̓v���ɗ��݂܂����A���낭�炢�Ȃ�B���B�X�^�W�I�ŏƖ����āA�Ƃ����悤�Ȗʓ|�Ȃ��Ƃ͂�߂āA�d����̉���ŁA�P���g���̏�ɐ����u���ĎB��܂����B���R���ł��B���̓��̓V�C�ɂ���Đ���̉e���������肵����A�ڂ��肵����A���R�����o�Ă��āA������ʔ����ł��B���������Ă�̂ɉJ���~��ƍ���܂����ǁB�i204�j

�{�T�C�g�ɍڂ��鏑�e�́A��{�I�Ɏ����ŎB�e����B�@�ނ̓f�W�^���J�����B�Ɩ��͎��R���B�܂�̓����D���B�ȑO�͈������^���ʂ���B�邽�߂ɁA�J�������O�r�ɌŒ肵�Đ������o�����Ǝ��݂����A�J�������ĉv�����Ȃ������B���͂����ς�莝���ŎB�e����B�ǂ����Ă��^���ʂ���̏��e���v��Ƃ��́A�t���b�g�x�b�h�X�L���i�̂����b�ɂȂ�B

�@�����Ƃł���Ȑ܋v���q����́w�����b�R�v�̖{�x�i80�N�E�W�p�Е��Ɂj�A�w�����m�[�g�@���{�H�[����x�i91�N�E�W�p�Е��Ɂj�̃J���@�[�f�U�C�����������Ƃ�����܂��B�Ȑ܂��g�D�ꂽ�����Ƃ����A�����ɂ��Ă̖{�Ȃ̂ŁA�ނ����������������o���ꂽ�悤�ȋC���ł������A�Ȑ܂��`�������{�Ɋւ���X�P�b�`���f�U�C�����Ă݂܂����B�i224�j

�Ȑ܋v���q���q�g��������̑���r�Łu���͋g������̎d�������邱�Ƃ���A����҂Ƃ��Ă̓�������͂��߂��B�}�����[�̎Ј��ł���������ɖ��S�_�̎d�����������A�g������Ɍ��Ă����Ȃ������{�A�ӌ��������Ȃ������{�͐�����قǂ����Ȃ��B�N�����g������ɂق߂���ƈ��S�������A�g������̖ڂƂ����֖��ʂ�Ȃ��ƁA�ǂ��ɂ������������������B�v�i�s�����m�[�g�@���{�H�[����k�W�p�Е��Ɂl�t�A�W�p�ЁA1991�N1��25���A�l�y�[�W�j�Ə����Ă���B

�@�����̒��������邱�Ƃɂ��Ď��₳��邱�Ƃ�����܂��B�����̖{�̏ꍇ�A���Ɉꏊ�����f�U�C������̂��A�Ƃ��A���e���悭�킩���Ă邩����₷�����A�Ƃ��ˁB�ǂ����ł��Ȃ��Ƃ������A�Ƃ�킯�ق��̒��҂̏ꍇ�ƈ��Ȃ���ł����ǁB�a�c�Ƃ������҂̖{��������l�̘a�c�Ƃ��������Ƃ��f�U�C������A�Ƃ����C���ł��傤���B���{�͒��҂��N�ł������Ȃ�ł��B�^����������Ⴄ���Ƃ�����Ƃ���A�����̎��ɂ͂��܂舤�z�̂Ȃ��f�U�C��������A���܂ɂ͂����������Ƃ�����A�Ƃ������Ƃł��傤���B�^������Ƃ��������Ȃ�ł����A���z���Ȃ��Ăǂ��܂ł��������Ă݂����Ȃ邱�Ƃ������āA���ꂪ�l�l�̒����ł͂��ɂ����B����Ă��Ȃ����Ǝv��ꂻ���ŕ|���A�ƌ����܂����A�����Ď�͔����ĂȂ����ǁA����������ۂ�^���₵�Ȃ����A�Ƃ������Ƃł��ˁB�i235�j

�剪�M�͎��W�s���{�@�݂��Ȃ��܂��t�i�v���ЁA1981�N7��1���j�̑����ɂ��āA�q�F�B�̑���r�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B�u���͂������Č\�ɂȂ����B���̒��d��Ƃ��Ă��̎��W���܂Ƃ߂邱�ƂɁA���ʂƂ��ĂȂ����B����ŁA�ؗF�g�����Ɏ��W�̑�����˗������B�ނ͒}�����[�Β����瑕����肪���Ă��āA�ސE��̍��͂��̐�������Ƃӂ��Ă���B�g������ɑ�����A�Ɗ���Ă���l�X�����Ȃ��Ȃ��B���͉����̈Ӗ��Ŏ��ɂƂ��ċL�O���ׂ��{�̎��ɔނɗ��ނ���ł����B�w���{�x�Ƃ������W�͂���ɋ߂��B�^�g�����͉������Ă��ꂽ�B�����Ԗ͗l�̗A�����̌������Q�ŁA�킴�킴�ّ�ɑ����^��ł���A����v�����̐}�ƂƂ��ɁA�����Ȃ��Ƃ����T���������Ă��ꂽ�B�����{���ł��邱�Ƌ^���Ȃ��Ƃ����v�����������B�^�u�����̖{�Ɏg�������ĂȂ�B�����ł���Ă݂����Ǝv�����̂łȂ����Ⴀ���v�^�g�����͂����������B�����A�����B�^���͍��܂ł��A���[�����A�F�����\�i�A�����ĔV�ȂǁA�h�����Ă�܂ʉ�Ƃ̗F�l�����ɖ{�������Ă���������Ƃ������B�������������������Ƃ�����B�g�����̑���́A�����Ƃ͂܂��ʂ̏��F�����B���͍K�����������B�v�i�s�l���C�̊D�\�\�܁X�G�L�t�A�Ԑ_�ЁA1982�N11��25���A�܌܁`�ܘZ�y�[�W�j�B

�s��������t�̍Ō�̏͂́q18 �o�[�R�[�h�ɂ��ār�B����܂ł̈��̌|�k�Ƃ͂����ĕς���āA�����ƁE�a�c�͂����ŏ��Ђ̊O������߂��铬�m�Ɖ����B�����炭�A���̏͂�ǂ�ł��炤���߂ɁA���҂͑��o���̘b���ɂ������Ȃ���I���Ă����̂��B�����Ȃ܂������I�ɏЉ��̂ł͂Ȃ��A�a�c�ɑ����āA�ǂ����ŏI�͑S�̂�ǂ�Œ��҂̈ӂ�����ł��������A�Ƃ��������B

�{��19�y�[�W�ł��G��Ă���s�a�c�� ����̖{�t�i���u���|�[�g�A1993�N7��15���j�́A�{�����S�y�[�W�J���[�̐}�Œ��S�̍�i�W�ŁA����Ζ{���̎o���тł����i���Q�j�B���̎o����͕ʛl�ŁA���t�y�[�W�ɂ͓����̃W���P�b�g�̕\���P��}�łƂ��Čf���A�L���v�V�����Ɂu1993�N6���E���u���|�[�g�E�a��12�ǂ�n�[�h�v�Ƃ���iChinese boxes !�j�B�ڂ̊o�߂�悤�ȟ������C�ł���B�������琄������ɁA�������s���_�ł̘a�c�̑S�����i�����߂��Ă���̂ł͂���܂����B��������A�ǂ����Ă����p���Ă����������ڂ�����B�^�C�g���͂Ȃ��āA������{�ɂ��āB

�u������̖{���肪���邱�Ƃ͑����͂Ȃ��B������̖{�͂����Ă����������A�����Ȗ{�̑���̈˗��͂��܂�Ȃ��̂��B�����������A�����̐l�̎�ɓn�鏑���ɊW����̂��ւ�����Ă鎖���ł��邪�A����ƂƂ��Ă��ґ�Ȗ{���ɂ������B�^������������̖{�̑�햡���ґɂ���킯�ł͂Ȃ��B��ɂƂ��Ă���{���ɂ��ǂ���܂ł̎菇�������������߁A���̊ԂɕK�v�ȃf�U�C���I�v�f���f�U�C�i�[������A�ǎ҂��y���܂���̂ł���B�v�i�k�m���u���Ȃ��l�j�B�u�f�U�C�i�[������A�ǎ҂��y���܂���v�u�f�U�C���I�v�f�v�����A�a�c����̗v�����낤�B

�����ɂ́A���o�����i���������Ėڎ����j�m���u�����Ȃ��B�a�c������{�́A�}�ł����Č�炵�߂�A�Ƃ����F���̋ɒv�I�@�Ȃ��{�e�̂��̒i���ł́A���u���|�[�g�Ђ̃n�E�X���[���i�p���p��j�ɍ��킹�āu����v�Ƃ������A��N�̘a�c���A�����A�u�����v����p����B

�a�c������ɂȂ镽��Дn�Y�i1900�`1986�j�̒��̏��e�@�o�T�F�s�a�c�� ����̖{�t�i���u���|�[�g�A1993�N7��15���j �k����Дn�Y�͘a�c���̊x���B���Ȃ킿�g�������a�c�F�b�̒���������̂Ɠ������B�l

�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c

�i���P�j�@�����i�P�s�{�j�́q���Ƃ����r�ɂ́A�{�����s�̌o�܂�{���̎d�l�E����̎w��Ȃǂ��Ԃ��Ă���i���ɔł́q���Ƃ����r�́k�����t�u�b�N�X�l�łŏ������߂�ꂽ���̂P�j�B�����q���Ƃ����r�̑O���������B

�@�ڂ��͑����̐��Ƃł͂���܂���̂ŁA�w��������x�ȂǂƂ����^�C�g���̖{���o���̂͌����܂����悤�ȋC�����܂��B����ǂ������̎d������D���Ȃ��̂ł�����A�����Ђ̘a�C������v�����������Ƃ��́A���Łu���܂��傤�v�ƌ����Ă��܂��܂����B

�@����Řa�C�������Ɍ�肨�낵�����邱�Ƃɂ����̂ł����A��ǂ��ɂ��܂肽������̂��Ƃ͂���ׂ�܂���B�f���I�ɏ������b�����āA���Lj�N������܂����B

�@����͎d���̘b�ł�����A���p�ꂪ��������o�Ă��܂��B�ҏW�҂̘a�C����ɂ͂Ȃ��݂̌��t����Ȃ̂Ŗ��͂Ȃ��̂ł����A�z�肷��ǎ҂͐��Ƃł͂Ȃ��A��ʂ̖{�D���̕��X�ł��B���̂��Ƃ��l���đ啝�ɉ��M�������ʁA��肨�낵�̕������A�������낵�̕����������Ȃ�܂����B

�@���̊Ԃ������̎d�������Ă����܂�����A�b�𑫂����肷��C�^�`������������A�܂Ƃ߂����̂���d�����镔��������Ƃ�����A���̑��������A���Ԃ͂���ɐL�т܂����B�h�������������Ă����������a�C����Ɋ��ӂ��܂��B�i�����A��y�[�W�j

�����Ђ̕ҏW�S���E�a�C���́A�g���������̑S�_�������q���{���i�_�r�V���[�Y�̒S���҂ł�����B1993�N�ɏo���s�a�c�� ����̖{�t�i���u���|�[�g�j�̃N���W�b�g�����邩����A�a�c���������������Ђ̖{�͍����N�Y�s�R���O���s���t�i1981�N12��10���j�������i�����̑���q���Ƃ����ɂ����ā\�\���܁A�Ȃ��R���O�Ȃ̂��r�ɂ��A�ҏW�S�����N�Ȃ̂�������Ă��Ȃ��j�B���Ȃ݂ɁA�s�a�c�� ����̖{�t���o�������u���|�[�g�̖{�͓����Ɉ���������Ȃ��B���������́A���̑z���ł���B�s�a�c�� ����̖{�t����ɂ����a�C����́A�e�n�M�`�Ɂs����k�`�t�i�}�����[�A1986�j������ȏ�i�������A�������肨�낵�j�A�a�c���ɂ������ɂ��ďc���Ɍ���Ă�����Ĉ���̖{�ɂ������A�ƍl�����̂ł͂Ȃ����B������߂Ă����������A�e�������������ƁE�g�����ɐu���Ă��������������₪�]�����悬�邱�Ƃ͂Ȃ��������낤���B�s��������t�́q16 �����̑����r��ǂނ��тɁA���͂����v���Ă��܂��B

�i���Q�j�@�s�a�c�� ����̖{�t�ɐ旧���āA�s����p���[�h�k�a�c���C���X�g���[�V�����W�l�t�i�����p�ЁA1982�N12��10���j�����邪�A�s��������t�ł͌��y����Ă��Ȃ��B�s����p���[�h�t�̂����܂��ɂ́A�u���̊��ł́A�{�̕\���̂��߂ɕ`�����C���X�g���[�V�������W�߂��B����F�ō��邱�Ƃ�O��Ƃ�����W�Ȃ̂ŁA���^����G������F�ŕ`�������̂���ł���B�قƂ�ǂ̏ꍇ�A��������i�K�ł���ɐF�����B�������ŏ����璅�F�����ĕ`���ꍇ���������A���������G�͂����ł͏Ȃ����B�܂��A�����Ɍf�ڂ���̂́A���悪�ڂ��̎苖�Ɏc���Ă�����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B����Ƃ��Ďd�オ�������̂ɂ́A�����Ă��F�����Ă��邩��ł���B����F�ŕ`�����G�Ɉ���ŐF������ꍇ�́A�F�w��Ƃ�������g���B���̈�̂������A���̃y�[�W�Ɏ������B�����͎O���F�̃p�[�Z���e�[�W�ŁA���ꂪ�J���@�[�̐F�ɂȂ�킯�ł���B�v�Ƃ����i���Ŏn�܂�2000�����܂�̖���̕��͂������āA�a�c���̑����_�͂���ɐs����i�g�����ɂ���Ɠ������̕��͂���������A�ǂ�ȂɍD���������낤�B�S����ҏW�҂́A�����炭�g���Ɏ��M���˗��������Ƃ��낤�B�����A�g���͎U���������ہA���g�����l�ƋK�肵�āA�����ɂ��Ď��M���邱�Ƃ�����ɋւ����Ƃ����v���Ȃ��j�B�a�c���́A1982�N�́s����p���[�h�t�A1993�N�́s�a�c�� ����̖{�t�A1997�N�́s��������t�A�ƒ����Ɏv���̗̈���g���A�����ƂƂ��Ă̎��Ȃ�illustrate���邱�Ƃɐ��������B

�s���ꎞ��t�i1999�j�A�s���㑕��t�i2003�j�A�s�����`�t�i2004�j�ق��A�����Ɋւ��鏑�Ђ𐔑������M���Ă���P�c�����̐V���s�q�������{�r�̕������\�\����S�\�N�̌n���t�iBook&Design�A2020�N4��25���j���o���B�ً}���Ԑ錾�̂��ƁA�Ï��X��}���ق͌����x�݂ŁA�����k���ōs���錗���ɐV�����X�͂Ȃ��i�I�j�A����͂Ƃ����{���s���{�̌Ö{���t��sAmazon�t�ŕ��F���邵���Ȃ��B�{���̊��s�́A�ѓN�v����̃u���O�i2020�N4��21���j���q�q�������{�r�̕������r�i�������ߖ{�I�j�Œm��A�sAmazon�t�ɒ��������B���������Ō����璼������Ă����̂ŁA�����̂����ǂ�������ǂ����B���̎�̖{�̏ꍇ�A���͂܂��ڎ��ƍ������n�ǂ��Ă���A�q�͂��߂Ɂr��q���Ƃ����r�ɖڂ�ʂ��āA�{���ւƐi�ށB�{�������ɂ́q��v�Q�l�����r�A�q�l�����X�g�r�i�g���̍����������s�q�g�����r�l�ƍ�i�t�Ɍf�����j�A�q���Ж������r�͂��邪�A�q�l�������r�͂Ȃ��B�����ŁA��ɂ���ċg�����̍������삷��i�ŏ��̈�s�A�s�g�������W�t�͖{���́q���Ж������r�ɂ�����́j�B

�g�������W�c�c�c�c�c�c�c�c052, 234

�g�����c�c�c�c�c�c�c�c077, 078, 080, 081, 175, 176, 177, 178, 182, 187, 291

���̂����u078, 080�v�ɊY������{���͂������B

�u�g�����i�}�����[�Ζ�����\���N�ɋy�j�̑���_�ɐڂ�������������ǂ��A�g���͎���̎p�����ڂ炩�ɂ��Ă��Ȃ��B�g���̏��������҂Ƃ��Ēm���鏬�ш�Y���A�g���͂���Βk�̏�ŁA����Ƃ������̂͂��܂ł��O���̂��Ȃ����̂��D�܂����Ƃ�������|�̔������c���Ă���݂̂ŁA�܂Ƃ܂����_�͎c���Ă��Ȃ��͂����ƁA���ɂ��ċ������Ă��ꂽ���Ƃ�����B�Ȃ��A�g���͒����V���̎�ނɉ����ē��l�̎�|�̔��������Ă���i��͎Q�Ɓj�B�v

���Ȃ݂ɁA079�͐}�łƂ��̐����̃y�[�W�Łi�{���̑g�݂��݂͂Ȃ��j�A���̉ӏ����u077-081�v�Ƃ���̂͂��߂����B����ɁA����͎�������������Ȃ����A�u077-081�v���ƁA078�i����ɂ�079�j��080�̖{�����E����݂���Ƃ��A�y�[�W���Ƃ������ŗ��������Ȃ��B�ϑ��I��������Ȃ����A�����̓A�i���O�ł͂Ȃ��A�f�W�^���ł��������B�����āA���Ɉ����u176, 177�v�̋L�q�����A�P�c�ɂ��g���_�̔����ł���B

�@���ŁA���I����̎������͂���u���ꎍ�h�v�̒S����Ƃ��Đ�㎍�ɑN��Ȍ�䊂����邵���g�����i�����`��Z�j�̑���ɒ��ڂ������B�g���͔s���Ԃ��Ȃ��l�Z�N�ɉ��n�F�l�Y�̒m�����������Ƃ��_�@�ƂȂ��đ���̌������n�߂Ă������A�܈�N���Ђ̒}�����[�ɂ����āA���Њ��s���̑���𗂌ܓ�N����p���I�Ɏ肪����悤�ɂȂ����B����͊�g���X��݂������[�Ƌ��ʂ���A�M�B�n�Ō��炵�������ȏo�ŘH������Ă��������������\���ɋz�����������ŁA�Ǝ��̍H�v���d�ˍ��킹���d�����Ƃ����悤�B�ʂɂ����ƁA������u�Г�����v�̗��O�̌p���Ɣ��W���A�}�����[�̊Ŕł��镶�w�S�W���̂𒆐S�ɋ���A�����������̂��B��㎵�Z�N��́w���e���O�Y�S�W�x�S�\�ꊪ�m���G�n�͂��̂ЂƂB��A�̎d�����]�����ĂсA��N�͑��Ђ���̈˗����ӂ����B

�@�g���͎���ɂ����Đ₦���鎩�ȍX�V������ɉۂ����B���g�̎��W�������܂߁A����ɂ����ẮA�ΏƓI�ɂ�邬�Ȃ������̔��w�����Ƃ��������Ƃ������[���B��т��čd���ȋ��������̖����̏��̂ɂ��莚�ނ�z�u���A�����ɏ����ȃJ�b�g��z���������̃X�^�C���B���E�Ώ̌`�̍\���@����Ԃł��������B�����āA�V���v��������߂Ȃ�����A�g���Ǝ��̃e�C�X�g���������B����������ƁA����ł��Ȃ��Ǝ��̎��͂����Ȃ��Ă���̂��g�����̐^�����Ȃ̂ł���B

�@�u�v����ɂˁA�ڂ��̒��ɂ͇������̂��Ȃ��{���A������݂̂Ȃ��������Ƃ����C��������{�Ƃ��Ă����v

�@�g���͑����@���đ��������Ȃ������B����ł������V���̃C���^�r���[�ɓ������ۂ̉E�̌��t�ɂ��̎p���͏W��邾�낤�i�����u�����ł��˔\�������鎍�l�̋g�����v��㎵�Z�N�l�����j�B

080�ŗ\������Ă����V���L�����A�����J���[���G�́q���l����̌n���̐��V�ȗ���r���s���e���O�Y�S�W�t���A���ׂĂ͂����ɋA������B�܂��ɁA�g�����������u�q�������{�r�̕������v�ɁA������ׂ������ƌ������Ƃ��ł���B

�{���́u���{�̑��{�������x���Ă�������ƁA���ҁA�ҏW�҂�̎d���ł��ǂ���{�ߑ㑕��j�̌���Łv���Ӑ}�������������āA���{�E�����ɂ͍אS�̒��ӂ������Ă���B���̂����ŁA�C�Â������Ƃ��_�B�܂��A�����̃J���[���G�i16�y�[�W�����āA���������[���j�́s������t�̒��҂��ԂƂ���̂́A�M�}���������B�����L���v�V�����������Ƃ��A�R�s�[���y�[�X�g�������ƒ����킷��邱�Ƃ�����̂ŁA�Ƃ₩���������`���ł͂Ȃ��B�����ЂƂB�����o���͊������S�`�b�N�̂ł��ȁE�J�i���A���`�b�N�̂̍��A�����A��g���X�Łs�L�����t��s���{�ÓT���{��n�t����|�������{�Ƃ̓��X�P�v�Ɉ˂�ƁA�S�`�ƃA���`�̍��A�͊���������Ȃ���������̈╗�Łi�V���̏����o���ł悭���������j�A�S�`�b�N�œ��ꂷ��̂��{�炵���B�d�q�g�ł̖{���̏ꍇ�A�������Ȃ��킯�͂Ȃ��̂ŁA���́u���A�v�͊m�M�Ƃ��낤�B�Ȃ��A���t���́m�q�������{�r�̕��������{�d�l�n�i���^�E�����E���ނ��琬��j�ɁA�����o���Ɋւ���L�ڂ͂Ȃ��B

�k2020�N10��31���NjL�l

���ƂŋC�����āA���ʂ邩�ȂƎv�����Ƃ͂܂܂��邪�A�{���̊��s���L�O�����W��������̂������̂́A���Ȃ���ɍ����������B����10�����{�A�u�g�����~����v�ŃC���^�[�l�b�g�̋L�����������Ă�����A�s�u�q�������{�r�̕������v�W – Events - Book & Design�t���������B�����ɂ́A�u���Ёw�q�������{�r�̕������@����S�\�N�̌n���x�̊��s���L�O���A�{���ŏЉ�ꂽ���Ђ̒����璘�ҏ������Ж�40�_��W���������܂��B�v�Ƃ���B����Book&Design�i�����s�䓌���2-1-14 3F�j�A�����2020�N7��24���i���j�j�`26���i���j��7��31���i���j�`8��2���i���j�ŁA12-18���I�[�v���A7��31���̂�14-20���I�[�v���B�܂���̐V�^�R���i�E�B���X�����\�h��̂��߁A�I�[�v�j���O�p�[�e�B�A�g�[�N�C�x���g�͍s�킸�A�W���݂̂̊J�ÂƂ̂��Ƃ��B���O�ɒm���Ă�����A�K����o�����āA������͑S���ݘL�\��̉P�c����ɂ��ڂɂ�����i�s���e�̐X�\�\�}�����[�̑��� 1940-2014�t���s���L�O����g�[�N�C�x���g�ȗ�������A���N�Ԃ肾�낤�j�A���j���̌��t�������Ă��낢�남�b���ł����̂ɁA�Ɖ���܂��B�Ȃ��A�s�u�������{�̕������v�W���I�����܂����t�ɂ́q3. ���l����ƒ��Ҏ����A�ҏW�҂ɂ�鑕��̌n���r�̃J�e�S���[�̈���Ƃ��āA������{�̂������������s���e���O�Y�S�W�t�i��2�����j�̎ʐ^���f�ڂ���Ă���B�W������ςĂ�������A�q�g�����N���r�ɋL�ڂ����Ƃ��낾���A�����������Ȃ��̂ŁA���̍��ɒNjL����ɂƂǂ߂�B�N���̑��e�Ȃ�A�����Ȃ낤�B�\�\2020�N7��24������8��2���ɂ����āA�P�c�����s�q�������{�r�̕������\�\����S�\�N�̌n���t�iBook&Design�A2020�N4��25���j�̊��s���L�O�����W����q�u�q�������{�r�̕������v�W�r�i�����s�䓌���Book&Design�ɂāj���J����A�q3. ���l����ƒ��Ҏ����A�ҏW�҂ɂ�鑕��̌n���r�̃J�e�S���[�̈���Ƃ��āA�����ł����y����Ă���P�c���������́s���e���O�Y�S�W�t���W�����ꂽ�B

�g�����͓��m���ɍݐЂ��Ă���1948�i���a��\�O�j�N�̓��L�ɁA���̂悤�ɏ����Ă���B�u�\�\�l���@�Ηj�@���c���j�搶�̓n���ɍs����Ă��Ȃ������B��������̃��G�����ƗV�B���ւ���̒�ɂ͉J���Ђ��т��Ƃӂ��Ă���B���ߋ߂��搶�͖߂�ꂽ�̂ʼnΔ���������Řb�������B�a���ɏ@���X�̐搶�͂₳�����C�i������B�s�_����b�t�̈�ł͑q�c��Y�̈⑰�ɑ�����Ƃ̂��ƁB�����ƂȂ������b�����������������B���G��������Ă����B�v�i�q�f�ЁE���L���r�A�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A����y�[�W�j�B�u���G�����v�͖��c���j�i1875�`1962�j�̑����̔��}�q�B�q�c��Y�i1906�`47�j�͖����w�ҁB�g���͑剪�M�Ƃ̑Θb�q���`�̐��E����r�́u���܂��܂ȏo�����v�̍��ŁA�剪�ɖ���Ă���ɏڂ�������Ă���B

�剪�@���Ƃ����̍��ɁA���c���j����Ƃ��K�c���F����Ƃ��A�����Ȑl�̂Ƃ��֍s���Ă邯�ǁA����݂͂�ȏo�ŎЂ̎Ј��Ƃ��čs���Ă�́B

�g���@�����A����͂����������Ƃ��������B�������[�̓X�|���T�[���N���X�`����������A������o�ŕ��ɃN���X�`�����̂��̂��������Ă���킯���B�킪�В��͂���Ɏア�B����ŃN���X�`�������̂��ǂ�ǂ�o���Ă����B�œ����^�炪�܂����߂āA���̎��ɂڂ������߂��k�g�����������[��ގЂ����̂�1946�N8���l�B�Ƃ��낪��C�̎���ŁA���̐E�Ƃ�T���Ȃ��Ŏ��߂�����������ς��B���̎��Ƃ̓�J�����炢���A�Z�M�̉Ƃɐ��b�ɂȂ�Ȃ������Ă�����A����ς肠���̒n���������ˁB�s���Ƃ��낪�Ȃ��āA�̓d�C�قɓ����āA�ٓ���H�����̂��o���Ă�ȁB�V�����Ȃ��玟�̐E��T���Ă���A��J�����炢�o�������A�����^�炪���łɓ��m���Ƃ��������ȏo�ŎЂɓ����Ă��āA�ڂ��ɗ��Ȃ����Ƃ�����ŁA�����̎В��ɉ�ɂ�������A�ǂ������킯���ꔭ�ŏA�E���Ă킯�k�g�������m���ɓ��Ђ����̂�1946�N10���A�ގЂ����̂�1951�N�l�B

�剪�@����͉��E�ɂ������̂����B

�g���@�����B����͓��m���A�������A��m�o�łƂ��������ȁA�O�̎Ж����������o�ŎЂȂB�������Ƃ����̂͋g���M�q���w���̊K���x�Ƃ����J��L�̖{�i���j���o���āA���ꂩ�瓌�m���Ƃ����̂͊w�p�I�Ȗ{���o���Ă����킯���B������K�c���F�̃J�����́w���{�剤���u�x�Ƃ��A���e�͂킩��Ȃ��Ă��ҏW�S���Ƃ��čK�c����̂Ƃ��֍s���Ă��킯�B���ꂩ����c����́w���ޔ_����b�x�Ƃ����̂�������B�ŁA�ڂ��͖��c����̂���֒ʂ��āA���܂����݂Ȗ��c����ɉ���Ă���킯�B�������̒m�炸�ŁA�����Ԃ���ׂ肵�����̂��B�i�s�����C�J�t1973�N9�����k���W���g�����l�A��܁Z�y�[�W�j

�����́s�_����b�t�A�Θb���́s���ޔ_����b�t�́A���c���j���s���ޔ_����b�t�i�M�Z�����A1937�j�𓌗m����1947�N�ɍĊ������s���ޔ_����b�t���w���B���m���ɂ��ŏI�Łs���ޔ_����b�k����Łl�t�Ĕł̏㊪�i1948�N9��30���j����ѓ��E�����i���N12��15���j�̎d�l�́A�ꔪ�Z�~����~�����[�g���E�㊪����y�[�W�A�����O�l�y�[�W�i�\���t�j�E�㐻�����B

�@

�@

���c���j�s���ޔ_����b�k����Łl�㊪�t�i���m���A�ĔŁF1948�N9��30���j�Ɠ��E�����i1948�N12��15���j�̕\���i���j�Ɠ��E���t�i�E�j�@�㊪�E�����Ƃ������Җ��̋L�ڂ͂Ȃ��B

�s���ޔ_����b�k����Łl�㊪�t�i���m���A1947�N5��30���j�����Ɏ��߂�ꂽ���c���j�̕M�ɂȂ�q����ʼn���r�́A�s���c���j�S�W�k��22���l�t�i�}�����[�A2010�N9��25���j�̎l����`�l��Z�y�[�W�Ɏ��^����Ă���B���̕����ɂ́u���a����N�l���^���c���j�v�ƋL����Ă���A���c����q����ʼn���r�̌��e���Ƃ����̂́A�g����������Ȃ��B���c�S�W�̕ҏW�ψ��E���c�x�p�ɂ��s���ޔ_����b�t�́q���r�������B�\�\�Ȃ������㉺���́A1977�N10��30���A�������s������e��{�����s����Ă��邪�A���t�ɂ́u�������{�v�̔��s�N���������邾���ŁA���s���E���m���̖��͂Ȃ��A�����I�Ɍ��ׂ�����ƌ��킴������Ȃ��B�\�\�����ł��炩���ߒf���Ă����A���m������͏㊪�����a22�N5��30���Ɨ�23�N9��30���̓�x�A���������a23�N12��15���Ɉ�x�����o�Ă���悤�Łi��������}���ق̏����{���ȏ�ɐs����j�A�����������������3���Ƃ��A�q���r���́u�X�ɊȈՂȐ��{�v�ł͂Ȃ������B�����̊��s���㊪�̏�������1�N���ȏ�o���Ă���̂́A�㉺�����ɂ킽��q�����r���쐬����̂Ɏ�Ԃǂ������߂��B

�����c���j���w���ޔ_����b�x�́A�M�Z�����珺�a���N�i���O���j��������ɔ��s���ꂽ�B�\������ђ����ɂ���u�M�Z�����ҁv�������Ȃ�ւ��Ȃ̂��A���ł́u�����v�ɂ͂��̌��y���Ȃ��A�u����ʼn���v�Ɂu�M�Z�����̍D�ӂɂ�Đ琔�S�������s���A��Ƃ��Č����̉���ɓǂ�ł���͂��Ƃ����ׂɁA��ʂւ̔Еz�͍ŏ�����͂��Ȃ��̂ł����v�Ƃ������������邾���ł���B�������Ƃ��ĐM�Z�����V��������Ђ��������Ă���B�u�����v�Ɓu�ڎ��v�̊ԂɁA�u���̖{�̕Ҏ[�Ɋւ��ẮA���c�@�l�[����̉����ċ���B䢂ɖ��L���Ċ��ӂ̈ӂ�\����v�Ƃ����ӎ�������B

�@�u���ޔ_����b�ڎ��v�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�A��b���ނ̍��ڂ͈ȉ��̒ʂ�ł���B

�@�@�@��@��Z��

�@�@�@��@�c�ゲ�����

�@�@�@�O�@��d���ƕc���邵

�@�@�@�l�@�t�c�ł�

�@�@�@�܁@�c�n����

�@�@�@�Z�@���̎�

�@�@�@���@��|

�@�@�@���@�c�A��

�@�@�@��@�ゲ�����

�@�@��Z�@�c���

�@�@���@�c���c�~��

�@�@���@���c�A

�@�@��O�@������~��

�@�@��l�@�c�l�Ɠc�A��

�@�@��܁@�ԓc�A

�@�@��Z�@��݂čs��

�@�@�ꎵ�@����萅�܂͂�

�@�@�ꔪ�@���ǂЈ�F��

�@�@���@�ĎR�q

�@�@��Z�@�|��s��

�@�@���@���

�@�@���@�����

�@�@��O�@����

�@�@��l�@���グ��グ

�@�@��܁@��d��

�@�@��Z�@�P����U����

�@�@�@�N�v����

�@�@�@�H�Y��

�@�@���@�c����

�@�@�O�Z�@�n�_�~��

�@�@�O��@�y�n���p�̒i�K

�@�@�O��@����s���Ɩ���

�@�@�O�O�@�앨���

�@�@�O�l�@�_���

�@�@�O�܁@���n����

�@�@�O�Z�@�{�\

�@�����ɎO��łɂ킽���āu���ޔ_����b�����v���t����Ă���B

�@�w���ޔ_����b�@����Łx�́A���m������A�㊪�����a���N�i���l���j�܌��O�Z���A���������a��O�N�i���l���j��k��l�ܓ��ɔ��s���ꂽ�B����ł̊��s�ɂ������ď㊪�̊����ɒlj����ꂽ�̂��A���c���j�̏����̂���u����ʼn���v�ł���B����ɂ��Ə��ł̊��s��O�N�̂����ɒlj������������āA���c�͑���ł̕K�v�������n�߂邪�A�����Ŏ�����鎞�Ԃ��Ȃ��A�q�c��Y�ɂ܂Ƃ߂Ă��炤���Ƃɂ����̂����a��Z�N�i���l��j�t�����炾�����Ƃ����B�w�Y�ē��L�x�i�{�S�W���Z�����^�j�̏��a���N�i���l�l�j��ꌎ�O���̍��Ɂu�ߌ�q�c�N���A�u���ޔ_����b����v�e����B���m���̈ӌ������T�ɗt���A�Â��蒟�ނ�݂��ēǂ܂��ށv�Ƃ���B�����������ł̗��ʂ��������������ɑ����������A�푈�ő����������āu�Ö{�s��ł͖@�O�Ȓ��{���Ёv�ƂȂ��Ă��邽�߂ɁA���́u�o�ŊE�̍ň��̏v�ł͂�����������ł������ꂽ�̂�������Ȃ��B����ł̍Ĕł��X�ɊȈՂȐ��{�Ŕ��s���ꂽ�̂́A�㊪�����a��O�N�㌎�O�Z���A���������a��O�N���ܓ��ł���B

�@�w���ޔ_����b�x�̑q�c��Y�ɂ��Љ�Ɣ�]���A�w���ԓ`���x��O����i���a���N��Z���j�Ɍf�ڂ���Ă���B�u���ޓ��{������b�̑�O�e�Ƃ����ӂׂ����́v�Ə������̂́A���c���j�̏������u�Y��K���v�Ɓu�����K���v���āu��O���Ƃ��Ă��̕��ޔ_����b���o���v�Ƃ����̂Ɋ�Â��B

�@�u�����v�́A���̌�b�W���̎��݂��ŏ��Ɂw�_�ƌo�ό����x�Ƃ����G���Ō\�����Ɂu�n�s�v�܂ŘA�ڂ������ƂɐG��Ă���B�_�ƌo�ϊw��̋@�֎��w�_�ƌo�ό����x�ł́u�_����b�v�̘A�ڂ́A��㊪��ꍆ�i���a���N�k���O�O�l�ꌎ�j������ꊪ��ꍆ�i���a��Z�N�k���O�܁l�ꌎ�j�܂ŁA�f���I�Ɍ܉�ɂ킽���Čf�ڂ��ꂽ�B����́u�_����b�v�́u���v�������A�{�S�W���㊪�Ɏ��^����Ă���B��{�́A����ł́u����ʼn���v�Ƃ����ɍĘ^���ꂽ�u���ŕ��ޔ_����b�����v���A��O�Z���́u����W�v�Ɏ��^�����B�i�����A�����Z�`�������y�[�W�j

���R�̂��Ƃ��A�{���̌�b�̑唼�͈��Ɋ֘A����B�{���`���́q��@��Z���r�́u�^�i�I���V�v�u�^�i�h�L�v�u�^�i�t�e�v�u�l�c�P�v�u�^�i���v�u�X�a�_�n���v�u�^�i�L�v�u�^�i�C�P�T���v�u�^�l���o���q�v�u�^�i�C�P�T���q�v��10���ڂ���Ȃ�B���{�Ƃ��āu�^�i�I���V�v�̖{�����f���悤�B�i�V���ɉ��߂��j

�@�^�i�I���V�@��~��������ǂ��A�_���̎n�܂�̈ӂɗp�����B�_�����e���o���ƁA�^�i�I���V�Ɋ|����ȂǂƂ��Ӂi���h�_����j�B���Ȃǂ̗�̓^�l�I���V��c������j�Ɛ����A�d��̃^�i�I���V�Ƃ͕ʂɋ����Ă�邪�i��������W�j�B���������Ƃ��p�������̂ł��āA�g�Ђ킯�ł͂Ȃ��̂��Ǝv�ӁB�܂����̃^�i�I���V�̓��ɂ́A�ȑO���̕��������Ɍ����邱�Ƃ́A�O�͂̐U���Ŗ���d�������͓��ɓ��炸�A�����C�̂��̂������炸�A�Ⴕ����ɐG��T�Ζ������ł��܂ӂ���ƈ��ЁA�����k�S�Ȃǂɂ͓c�ɖ�����������͌����Đl�𔑂߂Ă͂Ȃ�ʁA���߂�ƕc�������~�܂�ƈ��āA�V�����ޑ��̂���i���������p���A��j���Ƃ�����M�͂��B�i�㊪�A��y�[�W�j

����A�{�������́q�O�Z�@�{�\�r�́u�g�h�R�v�u�A�g�g�v�u�R�i�T�}�v�u�V���T�}�v�u�{�{�T�}�v�u�q���K�q�R�v�u�V�W�v�u���S�v�u�P�S���X�~�v�u�C�R�v�u�C�u���v�u�c�{�~�R���v�u�t�i���X�~�v�u�`�J���O�n�v�u�I�S�J�X�v�u���J�G�R�v�u�e���R�v�u�I���v�u�w�q���}���v�u�V�P�R�v�u�r���E�V�v�u�]�E�v�u�h�L���E�v�u�d�V���v�u���c�S�v�u�g�E�g�R�r�C���v�u�m�r�v�u�R�u�V�v�u�A���h���v�u�R�o�\�_�e�v�u�����_�v�u�G�K�v�u�n�V�v�u�~�i�K�v�u���_�i�v�u�G���v�u�R�m���v�u�C���R�v�u�q�L�q���q�v�u���g�q�v�u���h�~�m�L�v�u�A�Q�X�v�u�R�{�G�v�u�R�����v�u�}�u�V�����v�u�R�e�v�u���}�A�Q�v�u�X�N���v�u�V�N�v�u�i�~�v�u���]�v�u�}�{�V�C�n�q�v�u�g�c�J�v�u�J�q�R�o�i�v�u���g�q�C�n�q�v�u���h�~�C�n�q�v�u�^�i�A�Q�v�u�R�^�}�Q�v�u�J�q�R�r�}�`�v�u�I�V���R�E�v�u�R�J�E���}�c���v�u�n�L�^�e�_���S�v�u�R�N�\�C�n�q�v�u�R�O�\�u���q�v��64���ڂ���Ȃ�B�u�V���T�}�v�̖{�����f���悤�B

�@�V���T�}�@�\���V���n�����̓I�S�n���ȂǁT�����Ӂi���������W�j�B���k�ɍO���m��ꂽ�I�V���T�}������ŁA�\�_�̈ӂł���i�����A��y�[�W�j

���݂ɁA�����́s���ޔ_����b�t�i�M�Z�����A1937�N7��1���j�ɂ�����L�ڂ�����ƁA�O�҂�

�@�^�i�I���V�@��~��������ǂ��A�_���̎n�܂�̈ӂɗp�����B�_�����e���o���ƁA�^�i�I���V�Ɋ|����ȂǂƂ��Ӂi���h�_����j�B

�Ɩ`�������ŁA�V���v���ł���B��҂ɂ������Ắu�V���T�}�v�̍��ڎ��̂��Ȃ��B���āA�q���r�́u����ł̍Ĕł��X�ɊȈՂȐ��{�Ŕ��s���ꂽ�̂́A�㊪�����a��O�N�㌎�O�Z���A���������a��O�N���ܓ��ł���v�ɒ��ڂ���ƁA�g�������L��1948�i���a��\�O�j�N12��14���̂��̓��A���c��K�����̂́s���ޔ_����b�k����Łl�����t�̍Ĕł̌��{��͂��邽�߂������悤�Ɏv����B���Ȃ݂ɁA�s���c���j�W�k������{���{��n20�l�t�i�}�����[�A7���F1975�N7��5���k���ŁF1969�N3��15���l�j�́q�N���r�i���c�v�q�쐻�N�����̑����Q�Ƃ��ē����ҏW�����쐻�������́j�́u���a��\�O�N�i���l���j�@���\�l�v�̍��́u�ꌎ�A��u���n�߂ɍ����̍T�Ƃ��ďo�ȁB�A�_�Ж{���ݗ�����N�L�O�|�\�ՂŁu�_�ЂƐM�v���u���B�܌��A�������Њ�����Ђ̏��w���w����Ȍ��苳�ȏ��̊ďC������B�Z���A�w���͉����x���b���Ђ���A�����A�w���̂������x���V���Ђ���A�����A�w�����̘b�x����g���X����A�\�ꌎ�A�w�k���I�s�x�����ƔV���{�Ђ��炻�ꂼ�ꊧ�s�B�\�A�w�m�@����ƂȂ����B�v�i�����A�l�܁Z�y�[�W�j�ł���B����������Ƌg���͂��̓��A���{�w�m�@����ƂȂ���c�ɂ��j�����q�ׂ�ƁA�g�ӑ��Z�ƂȂ������c�ɉ������đ����Ɏ��������̂�������Ȃ��B�t������A�s���c���j�W�k������{���{��n20�l�t�͋g�����̎�ɂȂ鑕���ŁA�����炭���̗B��̖��c���j�̒����ł���i���m���Łs���ޔ_����b�t��ҏW���������̋g���́A�܂��Ɩ��ł͑�����S�����Ă��Ȃ��j�B�g�����������s������{���{��n�k�S97���E�ʍ�1�l�t�i�}�����[�A1968�N8���`73�N9���j�̎d�l�́u�e���E�㐻�E�N���X���E�\�����v�B��10��z�{�́s���c���j�W�t�́A��ꔪ�~��l���~�����[�g���E�l�Z��y�[�W�i���̂����ʒ��̖{���ƌ��G�k���ҏё��ʐ^�l���e�꒚�j�B�{����8�|31���l�~29�s2�i�g�B�P���v�Z�ŁA400���l�ߌ��e�p��1000�����B����͐����ЁA���{�͗�ؐ��{���ł����i�����j�B

�s���c���j�W�k������{���{��n20�l�t�i�}�����[�A7���F1975�N7��5���k���ŁF1969�N3��15���l�j�̖{���Ɠ\���k�����F�g�����l

�����ł������c�͑����̓��{���w�S�W�Ɏ��^����Ă���u��Ɓv�����A�k������{���{��n�l�͂��̐�삯�Ƃ����ׂ����̂ŁA���c���̑S�W�ł���s��{ ���c���j�W�k�S31���E�ʊ�5�l�t�i1962�N1���`71�N5���j���o�����}�����[�̖ʖږ��@������̂�����B�ӔN�̋g�����́A���c���j�́s���앨��t�i������1910�N�j�\�\�s���c���j�W�k������{���{��n20�l�t�ɂ͎��߂��Ă��Ȃ��B����𗠕t����悤�ɁA���c���g�́s���앨��t�����܂�]�����Ă��Ȃ������Ƃ����i�������j�\�\�Ɍ��y���Ă���B

�@���͒x�܂��Ȃ���A�w�Î��L�x����c���j�w���앨��x��Γc�p��Y�w�����Y�̕�x�Ȃǂ́u�_�b�v��u���ԓ`���v�ɁA�S�䂩���悤�ɂȂ����B���̂����Ƃ��V�������W�w��ʁx�́A�����ƃt���C�U�[�w���}�сx�̌����Ɉ˂��āA�������Ă���̂��B�i�q���H���߂���f�́r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�Z�܃y�[�W�j

�g�������s���}�сt�ɐe���ޑf�n�́A��シ���ɒS���������c���j�s���ޔ_����b�t�i���m���j�ɂ������Ƃ����悤�B

�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c

�i���j�@���������s�̒��J��L�̒����Ƃ��āi���Ȃ��Ƃ��j����2�_�͊m�������A�o���Ƃ���������}���قɂ͏�������Ă��Ȃ��B�܂��AWikipedia�̒��J��L�́q��ȍ�i�r�Ƃ��������ɂ��L�ڂ��Ȃ��B

�s����̉J�t�i1947�j

�s���@�ً��{�t�i1948�j�\�\���J��L�̒Z�я����W�B�W���q���@�ً��{�r�������ɁA�q�؋�̖V�r�q�S�������r�q�]�ˏ�̌�r�q�y�킴�ܕ��q�r�q�א쌌�B���r�q�l�a��ɑ��Y�r�̑S7�т����߂�B�㐻���\���A��l�Z�y�[�W�B�\����́m�u���n�����B���{�����邩����A�g�����{���Ɋւ�����`�Ղ͂Ȃ��B�Ȃ����J��L�s���@�ً��{�t�i�������j�̔��s��1948�N12��15���́A��������c���j�s���ޔ_����b�k����Łl�����t�i���m���j�̔��s���ł�����B������͑O�҂���������A��҂���������ňقȂ���̂́A�������E���m���Ƃ����ݒn�͓����s������ؔҒ�3-4�̒����H�ƃr���Łi���s�҂͑O�҂����������Y�A��҂��O�䔪�q�Y�j�A�܂������Z���Ђł���B

�@

�@�@

���J��L�s���@�ً��{�t�i�������A1948�N12��15���j�̕\���ɂ͌ォ��\��ꂽ���̐Ղ��Ƃ���ǂ���c���Ă���k���\���ɏ��������Łu������v�ƃT�C��������A���l��ŗL���Ȏu�������i1907�`80�j�̑���Ǝv����l�i���j�Ɠ��E�{���i���j�Ɠ��E���t���L���i�E�j

�����@�����A1945�N����1948�N�ɂ����ė����������s�������ڂ��f���Ă������B�܂��s���{�̌Ö{���t�f�ڂ́A���Ȃ킿�����̎��v��������́B�E�F�G�������āA��������������O���w��i���Ǝv���邱���̏��Ђ́A���Ђ̏o�ŕ��Ƃ������Ƃŋg�������ڂ�ʂ�����������Ȃ����A�ڍׂ͕s���ł���B

�@���}�j�Y�s�k������l���炵����t�i1945�j

�A���}�j�Y�s�h��̓�t�i1945�j

�B�X�����Y�s�k�T�㏬���l�E�l��c�t�i�k2���l1947�j

�C�y�t���s�����̋S�t�i1946�j

�D�I��e���s�k����T�㏬���l�d��̑D�t�i1947�j

�E�k�����ҁs�S���\�\���̒��̏��M�t�i1947�j

�F�t�����q�s���X�J�X�\�\�K���H���Ǝ��͂̐l�X�t�i1947�j

�G�˖{�o�s�h�{�ƕa�l�H�t�i1948�j

�H�]�n�C�s�R�̖��@������鍑�k�ĔŁl�t�i1948�j

�I��m��Y�s�k���і`�����N�����l����t�i1948�j

�J�剺�F�Ɏ��s����T�㏬���W�t�i1948�j

���͏�L����������������}���ُ����{�̃��X�g�B���������X�i���s������Ѝ]���O�m�O��A���t���L���ɂ́u��� �������v�Ƃ����\����������j�Ɨ������Ƃ̊W�͖��ڂ����A���҂͏o�ł̌X���������ԈقȂ�B�g���͑O�E�̍������[�ł̕ҏW�Ҏ���ɑ����Ԏq��S���������Ƃ����邩��A���́s���Ɍ��Ӂt�i1947�N11��15���A���s�҂͐��������Y�j�͏ڂ������ׂȂ���Ȃ�Ȃ��B

�E�c���[��s���Ս��Y�ł̉���t�i1946�j

�E�\���`��s�ƒ��w��T�\�\���ۊŌ�̔錍�t�i1947�j

�E�����Ԏq�s���Ɍ��Ӂt�i1947�j

�E�\���`��s�ƒ��w��T�t�i1947�j

�E���J�����s�v����{���j�k�㊪�l�t�i1947�j

�E���J�����s�v����{���j�k�����l�t�i1947�j

�E���J�����s�v��V���{�j�k�㊪�l�t�i1947�j

�E���J�����s�v�𐼗m���j�k�S�l�t�i1947�j

�E���J�����s�V�����u���m�j�k�㊪�l�t�i1947�j

�E���J�����s�������E���j�k�S�l�t�i���������X�A1947�j

�E���q�C��s�}�C�N�]�k�k�ĔŁl�t�i1948�j

�E�g���M�q�s�k���я����l���̊K���t�i�k3�Łl1948�j

�E�M�}����s�F��������t�i1948�j

�E��㌓�Y�s�h�{�̏펯�\�\�N�ɂ��킩��h�{�wA�EB�EC�c�H�����������ւ̎w�j�k�������� 6�Łl�t�i1948�j

�g�����͗������̕ʉ�ЁE���m����1946�N10������1951�N�i3�����j�܂ł�4�N���̂������ݐЂ��Ă���B���̊Ԃ̓��m���i����ї������j�̏o�ŕ��̏ڍׂ́A����̒����E�����ɘւ������B

�i�����j�@�s���c���j�W�k������{���{��n20�l�t�̖ڎ����������ƂŁA���e�Љ�ɑウ��B�Ȃ��A�m���u���͏ȗ����A�O�t�E�{���E��t�̂܂Ƃ܂�Œǂ����B���Ȃ݂Ɏ������߂ĐG�ꂽ���c�̕��͂́A�����w�Z�̌��㍑��̋��ȏ��i�}�����[���s�j�Ɏ��^���ꂽ�q�ؖȈȑO�̎��r�����A���܍ēǂ��Ă݂�ƁA�s�����W�t�������č]�˂̐l�l�ƖؖȂ̊W���������u��v��ǂL�����Ȃ��B���ȏ��ł͏ȗ����ꂽ�̂��A�P�Ɏ����Y�ꂽ�����Ȃ̂��B

�����ʐ^�^�M��

�a�߂�o�l�ւ̎莆�^�����Ɣo�~�^�Ƃƕ��w�^�`�o�L�����̎���^�̖{��^�s�K�Ȃ�|�p�^�j���̕��w�^�R�̐l���^�d���k�`�^�ፑ�̏t�^�����و��j�^�������ׂ�^�H�����^���퓇�̓`���^���䓇���l���^���̗t�Ƒ��z�^�ւ͏t�̖^���������^������̐́^��^�쑐�G�L�^���̖��Ǝq���^���̖��Ɛ̘b�^�G�����̎��^�M�Z�`�̂��ƂȂǁ^�M�Z���̘b�^���̔�^�ϔ�r�̘b�^���n���^�m���ג��҂ƖI�^�Б��r�J�^���X�����^��̎�{�́^�e���R�^�̂Ɓu�������v�^�R�̂̂��ƂȂǁ^�����Ӌ��^�_�C�_���V�̑��Ձ^���̗́^���ڏM�̘b�^�ؖȈȑO�̎��^�V�s���w�̂��Ɓ^����̏����^��k���^�^�V�C���L�^�C��̓��^���̍s���ց^�k�Q�l�l�|�n�P����

�k�t�^�l���l����̖��c���j�搶�@���c��^�̑�Ȃ関�����@�Γc�p��Y�^���c���j�̎v�z�@�����N

�N��

�܂�����́q�ҏW��L�r�́A�k������{���{��n�l�̑�10��z�{���s���c���j�W�t�ł��邱�Ƃ�搂��Ă���A���������Ă���B�Ō�̈ꕶ�ȂǁA�s���앨��t�����^����Ă��Ȃ����Ƃ��l�����킹��ƁA�܂��Ƃɋ����[���B

�@����͕��w�S�W�Ƃ��Ăِ͈F�Ȗ��c���j�̓o��ł��B���c�w�Ƃ������j�[�N�Ȋw��̌n���������Ă����c���j��m��l�ŁA�N����A�ƕ���ԑ܂�ƌ����A����ɂ������ނ�m��l�͑����͂Ȃ��悤�ł��B�������A���̕��w�I�����������č��j�͊w��̐��E�ɑ傫�ȑ��Ղ����邵���̂ł��B���Ȃ킿�A�ނ̎d���́A����Ӗ��œ��{�l�̎��I�n���̖͂L�������@�肨���������̂Ƃ͂����Ȃ��ł��傤���B�i�����q����10�r�A���y�[�W�j

�i�������j�@�s���c���j�\�\���{�I�v�l�̉\���t�i���X�A1996�j�̒��ҁE���J���ؐl�́A�ߑ���{�l�̎��`�̔����Ƃ������c�́s�̋����\�N�t�i������1959�N�j�́q����r�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B

�@�k�c�c�l�{���ɂ͐������̗F�l��m�l�Ƃ̌𗬂��L����Ă��邪�A�����ɖ��̌����Ȃ��l�тƂ�����B�k�c�c�l

�@���g�̒���ɂ��Ă��������Ƃ�������B���Ƃ������A���c�̖����w�����̎n���_�Ɉʒu�Â�����w���앨��x�̖��������Ȃ��B����̍��X�m�������n��P�m������n�ɂ��Ă����Ȃ��B���c���g�́w���앨��x�����܂�]�����Ă��Ȃ��������߂ł���B�{������͂��̂悤�ȔӔN�̖��c���g�̎��ȕ]�����ǂݎ�邱�Ƃ��ł���̂ł���B�i���c���j�s�̋����\�N�k�u�k�Њw�p���Ɂl�t�A�u�k�ЁA2016�N11��10���A�܁Z���y�[�W�j

�q�g�����̑�����i�r�́A2018�N8�����̎��_�ŁA�V�e�E�k�NjL�l�Ƃ��Ɏ��M��Ƃ��x�~�����B2003�N1��31���́i1�j����2017�N11��30���́i135�j�܂ł̋L���́A�g��������|����������i�{�E���肵�Ȃ��玷�M���Ă��������߁A���s���ł��Ȃ���A���Җ��⏑���A�o�ŎЖ���50�����ł��Ȃ��B���́q�g�����̑�����i�r�S�̖̂ڎ��������ƂȂ�̂��s�g���������t���q�W�@������i�ژ^�r�ŁA����͑�����i�̊��s���ɕ��ׂĂ���B����A�q�g�����̑�����i�r�ɂ́A�����̓s���ŋg����������i�ȊO�̏��e���A�K�v�ŏ��������A�f���Ă���i���Ƃ��A�g�������������������Y���W�s�D�� ���̉́k�ʐ��Łl�t�ɑ���A����N�v�����̓����̏��ł�����ł���j�B�����͑O�L�́q�W�@������i�ژ^�r�ɏo�Ă��Ȃ������A�{����ǂ݁A���e���ς�܂ł́A���̎�|���肳���ǂޑ��ɗ^�����Ȃ��B�����ŁA���Җ���50�����i�������҂ł́A����ɏ������j�ɕ��ׂ�������p�ӂ����B�������N���b�N����ƁA�Y�����鏑�e���f�ڂ����L���ɔ�Ԃ悤�Ƀ����N�����̂ŁA�g��������������i�Ɣ�r������A���҂�ΏƂ����肵�Ȃ���{�������ǂ݂���������Ƃ��肪�����B

��

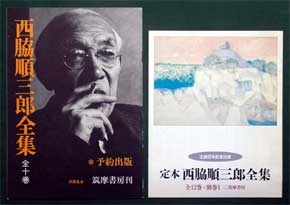

�E�����ܕ��ɔŁs�H�열�V��S�W�k��1���l�t�i�}�����[�A1986�N9��24���k25���F2014�N7��30���l�j�̃W���P�b�g�k�����F�������A����F�đq�ĉ��N�q�����̌܈ʂ̖ʁr�l��

�E��[�N���s��H�߁k���y�Łl�t�i�}�����[�A1952�N3��15���k�u�ܔŁv�F1952�N5��8���l�j�̕\���k���ӁE����F���ьÜl�l�Ɠ��s��H�߁E�R�̉��k������{����I�l�t�i���A1952�N9��25���j�̕\���k�����F���n�F�l�Y�l��

�E�O�D�s�Y���s���蓡���S�W�i�}���S�W���ځj�k�ʊ��l���蓡�������t�i�}�����[�A1983�N1��30���j�̔��ƕ\���Ɠ��E�{����

�E���������s�����P�k�ӏܐ��E�����I�l�t�i�}�����[�A1954�N7��10���j�̃W���P�b�g�ƕ\����

�E�i�c�����ďC����s�k�ւ̊G��{�܁t�i�����p�ЁA1986�N10��12���j�̖{����

�E�[����s�G���I�b�g�k�ӏܐ��E�����I�l�t�i�}�����[�A1954�N10��25���j�̃W���P�b�g�ƕ\����

�E�ےJ�ˈ��s�G�z�o�̊������āt�i�͏o���[�V�ЁA1960�N10��10���j�̖{���ƃW���P�b�g�k�����������l��

�E�g�c�����s������{���w�j�t�i�}�����[�A1980�N11��10����13���k���ŁF1965�N10��10���l�j�̖{���ƃW���P�b�g���̑�

�E�Ό�����E�S��V�閾�I�A�X�c������s�O�i�����G��W�t�i�������A1972�N7��7���j�`���ł��q�ׂ��悤�ɁA����A����I�ȋL���̃A�b�v���[�h�͊��҂ł��Ȃ����A�V���ȋg���������{��֘A���Ђ���肵���ꍇ�́A���̂Ǖ��͂Ȃ�摜�Ȃ���������āA�{�y�[�W�̕�Ԃɓw�߂����B���́A�����̏����ɂ܂܌����鏑�e�̐����s�������P�������Ǝv���A���ꂪ�u�\���v�Ȃ̂��A�u�W���P�b�g�v�i�u�J�o�[�v�̌�́u�\���v�ƕ���킵���̂Ŏg�p���Ȃ��j�Ȃ̂��A�u���v�Ȃ̂��\�\�ꍇ�ɂ���ẮA�u�@�B���v�Ȃ̂��A�u�g�����v�Ȃ̂��A�u�\���v�Ȃ̂��\�\�A���ǂ����炢�ɏ��������肾�������A�������ď��e�̃L���v�V�������ĕ��ׂĂ݂�ƁA���܂����̊�������B�܂����āA�������ł�������邱�ƂŁA���x���グ�Ă��������B

�S�~��Y�ҏW�́s�����C�J�t2003�N9�����́k���W���u�b�N�f�U�C���ᔻ�l�������B���ɂƂ��ē��W�̊j�ƂȂ�L���́A�����܂ł��Ȃ��������ق�k�C���^�����[�l�q�g�����Ɓu�Г�����v�̎���r�ł���B�S�̕M�ɂȂ�ɈႢ�Ȃ������́q�ҏW��L�r�ɂ͂�������B

�@���X�ɂ�DTP�Z�@���Ƒ���̃J�^���O�����ӂ�Ă��邪�A���[�U�[�Ə���҂����̐��E�͋������B���E�����ƃC���[�W�ւƂ��₷���k������邱�ƂɁA���Ɣ�]�ƂŒ�R�ł��Ȃ����ƍl�����B�������A���w��i���܂��A���̉����\���Ƃ��Ă̏����̕������ɂ���āA���݂�ۏ���Ă����̂ł͂Ȃ��������B�d�q�ʐM�Z�p�̕��y�ɂ���āA�����͑��`�̔}�̂ł͂Ȃ��Ȃ����B���Ĉ���o�ŋZ�p�̋����ƂƂ��ɏ����Ɏ���đ����������́A���܂�d�q�������̂��肻�߂̕\���E�o�͌`�Ԃł����Ȃ����̂悤���B���͂⏑���͂ǂ̂悤�ɂ������ł͂��肦�Ȃ��B�����炱���A����͗��j�������̂ڂ��Č�����A���݂ɂ����Ď��s����˂Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ�����l�Ԃ͕����̎艞���ƒ�R�Ȃ��ɐ������ɂł��Ȃ��̂�����B(j.k.)�i�����A��l�Z�y�[�W�j

���̎��_���A�s�����C�J�t�̕ҏW�������Ă̂����s�A�C�f�A idea�t367���q���W�E���{�I���^�i���w�� 1945-1969 ���E�����E�C���r�i�������V���ЁA2014�N10��10���j���s�A�C�f�A idea�t368���q���W�E���{�I���^�i���_�� 1970-1994 �ے�`�̃u�b�N�f�U�C���r�i���A2014�N12��10���j���т��Ă��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B���̏o���_�ɂ��Ȃ����{���W�̖ڋʂƂ�������̂��A�g�����ƂƂ��ɒ}�����[�̏��Б�����S�����������ق�̏،��������B�q�g�����Ɓu�Г�����v�̎���r�́A����܂łɂ����́s�q�g�����r�́u�{�v�t�Ŋ��x�ƂȂ����p�E�Љ�Ă������A����͂����̋g����������i�𗣂�āA�����ł͐G��Ă��Ȃ��ӏ����������Ă��������B

�s�����C�J�t2003�N9�����k���W���u�b�N�f�U�C���ᔻ�l�̕\��

�ŏ��ɁA�k���W���u�b�N�f�U�C���ᔻ�l�̒������ق�̃C���^�����[�L���q�g�����Ɓu�Г�����v�̎���r�̌f�ڎʐ^�ɕt����ꂽ�L���v�V�������f����B������̏��Ђ��A���łɖ{�T�C�g�ɏ��e���f���A�����E���{�ɂ��Č��y�E�Љ�Ă���B

�}�����[���Љ��i�w�}�����[�̎O�\�N�x���j

�w���Ɏ��S�W�x�i��5���j��12���@�}�����[�A1968�N�A��

�w�����Y�S�W�x��1���@�}�����[�A1975�N�A��

�w������{���w��n�x��41���@�}�����[�A1972�N�A��

�g�����w�y���F��x�@�}�����[�A1987�N�A�J�o�[

�w�}�����[�̎O�\�N�x�@�}�����[�A1970�N�A��

�w�}�����[�}�����ژ^1940-1990�x�@�}�����[�A1991�N�A�J�o�[

�ȉ��A�C���^�����[�{���L���̗v����f����B�����̋�̓I������������A��茾�t���������t�ɕς����̂ŁA�ǎ҂͂��ЂƂ����{�ɂ��Ė��ǂ��ꂽ���B�i�������́i�@�j���̐����́A�����̓����f�ڃy�[�W�ł���B�Ȃ��A�C���^�����[�{���ł́u����v�̕\�L�����A�{�T�C�g�̗p���ɍ��킹�āu�����v�ƋL�����B

��

�E�������ق�̓��Г����i1966�N�j�A�}�����[�ɂ͓��ɖ{�̑��������镔�����������킯�ł͂Ȃ��A�g�����i�����̓��БO�́A�L��������`�ۂ̑O�g���̕����j�͑S�W�ҏW���ŕҏW�҂̎d���̈�Ƃ��đ��������Ă����B���̌�A�g���͂o�q���s�����܁t�i1971�N�n���j�̕ҏW�҂Ƃ��ĉc�ƕ��Ɉٓ������̂ł͂Ȃ����B�c�ƕ��ł���͂�ҏW�E����̎d�������Ă����̂��Ǝv���B

�E�������z�����ꂽ��`�ۂ̎�Ȏd���́A���Ђ̔̔����i������ˌ�����ޗ��S�ʁ\�\���X�ɒu���Ă��炤���e���{��`���V��A�V���E�G���L���̍쐬�������B�܂�A�O�i�����L���i�T�����c�j��A���Ђ⑼�Ђ̎G���֏o�e����L���̍쐬�E�Ǘ��Ȃǂł���B�G���̍L���́A���Ƃ��Ώc�O�L���i�^�e�T���j�����ƁA�����}�̂ɍ��킹�Ĕ��������Ďg�����肷�邪�A�����������̂�����Ă����B�܂��A��`�ۂɂ͓ǎҌW�̂悤�Ȗ�ڂ��������B

�E�g���́A�T�����c�����̐���ƕҏW�҂̗v�]�����܂��������Ȃ���A�]���̔������킸�A�召�̃R���g���X�g����������Ƃ����u�T�����c�̔��w�v�������āA���̂���{�̂悤�ȍL����������B�i137�`138�j

�E���l�̋g�������������Ă��邱�Ƃ́A���Ђ���܂ł͒m��Ȃ������B