�@

�@

�g�����̎�ցk���сq�i���̒��Q�r�̐������e�l������Ɍf�������z�O�̕Ҏ҂̏��ցi���j�Ɠ��E��ցi�E�j

�ŏI�X�V�� 2021�N9��30��

�@

�@

�g�����̎�ցk���сq�i���̒��Q�r�̐������e�l������Ɍf�������z�O�̕Ҏ҂̏��ցi���j�Ɠ��E��ցi�E�j

�{�y�[�W�s�q�g�����r�����k���O�l�t�ɂ́A�s�q�g�����r�����t�́q�g�����S���сk���o�`�l�i2019�N4��30���j�r�ɑ����L�����ڂ��Ă���܂��B�ЂƂ̃t�@�C���Ƃ��Ă͒����Ȃ肷�����̂ŁA���łɕʃy�[�W�Ƃ��Ă����q�g�����S���сk���o�`�l�r�i�`�S���c�ʒu�ň������ƁA��294�y�[�W�j�����蕪���܂����B�k���O�l���鏊�Ȃł��B�Ȃ��{�y�[�W���q�ڎ��r�́A�s�q�g�����r�����t�̖`���Ɍf���Ă���܂��B���̃y�[�W�Ɠ��l�A�W��̉��ɃJ�b�g�ʐ^���Ȃ��Ƃ��т����̂ŁA�s�q�g�����r�����t�Ɠ���2�_�̃J�b�g�ʐ^���A���E�����ւ��Ĕz�u���Ă���܂��B�i2021�N5��31���j

�g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r��1980�i���a55�j�N�̍�����A�K�X���p����B

�u�܌��A�E�⎍�W�w�|�[���E�N���[�̐H��x���Ŕ��܁Z���A����R�c��芧�s�B�Z���A�ĔŔ��Z�Z�����s�B�����A���ؒ��h�̕ҏW�Ő��z�W�w�u�����v�Ƃ����G�x�v���Ђ�芧�s�B�u���㎍�蒟�v�\�����ő��œ��W�E�g�����B�\���A�@���ߕv�ȁA�ēc���q�A�ȁk�z�q�l�ƓޗǍ��������قŐ��q�@�̕��ς�B�������p�فA�������̍���فA����������B�v�i�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�A���Z�O�y�[�W�j

�g���́k���M�l�N���Ɍ�����s�NJ��W�t���Ȃ������ɁA�u�k�ޗǁl�������p�فA�������̍���فA����������B�v������B���s�����Ȃɂ��،��ł���A�M�d���B�܂��A�������̍���قł́A1967�N�H�Ɂi���R�̋@��Łj���߂Ă܂݂������C�����Ƃ̍ĉ���ʂ��������Ƃ��낤�B

�@���a�\�ܔN�@��㔪�Z�N �Z�\���

�y#15�z�O�z�{�X�ŁA�NJ��W���ς�B�V��啗�B�k�W����̃^�C�g���́s�v��S�\�N �NJ��W�t�l

���a�r�m�V�����p�فE�����V���Ёi�ҁj�s�NJ��W�}�^�t�i�����V���ЁAc1980�k�N7��29���l�j�^������ꁁ�����O�z���p�فA�����1980�N7��29���i�j�`8��10���i���j��

�y#16�z�H�A���q�@�q�ϓW�Ȃǂ��ςāA�@���ߕv�ȁA�ēc���q�Ƌ���։��B

���s���q�@�W�ژ^�t�i�ޗǍ��������فAc1980�k�N10��26���l�j�^��ꁁ�ޗǍ��������فA�����1980�N10��26���y���z�`11��9���y���z��

�Q�l�܂łɁA�̂��̋g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�u��㔪�Z�N�i���a�\�ܔN�j �Z�\��v�̍��Ɍ�����W����W�̕��������i�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�N3��25���A���Z�O�y�[�W�j�B

�y#15�z�k�L�ڂȂ��l

�y#16�z�\���A�@���ߕv�ȁA�ēc���q�A�ȂƓޗǍ��������قŐ��q�@�̕��ς�B

��

�y#15�z�a�r�m�V�����p�فE�����V���Ёi�ҁj�s�NJ��W�}�^�t�i�����V���ЁAc1980�k�N7��29���l�j �k�W����̃^�C�g���́s�v��S�\�N �NJ��W�t�l

�}�^���G�̑������q�V��啗�r�́A�q�ڎ��r�ɂ��f����ꂽ�݂��Ƃȍ�i�i�̍�i�́A�ʏ�A�ژ^�ȂǂŖԗ��I�ɋL�ځE�Љ��邱�Ƃ͂����Ă��A�ڎ��Ɍf�����邱�Ƃ͋H�ł���j�B

�@�NJ���n�̒��ł�������_�̑����m�������n�Ƃ��ėL���Ȃ��́B����𑠂��Ă��������Ƃ̎�l���A�Éi�Z�N��ؕ���ɏ����Ă�������R�������ꕝ���ɍ�������Ă���B�R�����ɂ��ƁA���Ƃ������i�����s�j�ɑ���̗NJ��ɁA��l�̎q�����������̂�����Ɨ���ŏ����Ă���������̂��Ƃ����B

�@���̎����݂Ă���ƁA�����ɂ��������炵���Z�X���������āA���́m�E�E�n�ɂȂ肫�������|���݂�B���͉����m�����݁n�Ƃ������Ύs���J�Y�̋�����v�Șa�����g���Ă���B���q�_�Ў���̍�i�ł��낤�B�i�{�h��������͏������F���M�́q����r�A�{���A���Z�y�[�W�j

�NJ��́u���q���v�́A����13�N�`����9�N�i59�`69�j�B�u���{�m���Ƃ݂�n�̐X�̉����m������n�̂��Â����Ɂ^�����ƂĂ킪��ڂ�����^�^���[�̋}�ȎR��̓o��~�肪�V���̐g�ɂ����������Ƃƌ܍������V�����������Ƃ������āA�����\�O�N�i�ꔪ��Z�j�NJ��́A���q�_�Ђ̑����Ɉڂ�Z�B�����ł̏\�N�Ԃ̐����́A�NJ��|�p���ł��~�n�E���g���������ŁA���̏��͓_�𑽗p����ȂLj�w���ʂȕω����݂���悤�ɂȂ�B�v�i���O�A�ܘZ�y�[�W�j�B

�܂��u���k�������l�\�O�N�NJ��́A�܍�����菭���[�ɉ��������q�_�ЖT�ɂ�����Ɉڂ�Z�ނ悤�ɂȂ�B�����ɏZ�����邱�Ə\�N�A�NJ��̏����͈�i�Ƒ��ʂȕω��Ɛ[�x���܂��čs���A�~�n�����������z�����B���ɕ����O�A�l�N������́A�NJ��̏��́A���R�Ŗ��邢�A�����釀�NJ������Ƃ�������Z��m�Ђ傤���n�Ȏ�����������̂ɂȂ�B�k�c�c�l���̂悤�ȏ����ɂȂ����̂́A�NJ��̐S�������邭�ł����肵�Ă������Ƃ��傫�ȗv���ł��낤���A�ω��ɂƂ��f�́u�玚���v��u���`�V�@���v���w���Ƃ��e�����Ă���Ǝv����B�v�i���O�A���܃y�[�W�j�B

�����E��㺔V�i�k303�`361�l�j�Ɋւ��ẮA�����t�˂̖����F���m����`�����Ⴋ���̋g�����A���R�Ȃ��炻�̏������w���낤�B���͋g���������̍��i�ɂ��́u���v������ƌ���҂����A���ɏڂ��������Ƃ�]�_�Ɓi���邢�͑����ɏڂ������Ɓj�����̊ϓ_����g���̑�����_���Ăق����ƔM�]����B

���؏��O�i1904�`1980�j�́A�g�����̎��M�N���ɒ}�����[�ɓ��Ђ��Ēm�����Ƃ��邾�������A�ނ�̒����ɂ͐e�����Ƃ��낤�B�P��g���ƎR�{���g���ďC�����k���{���l�I�l�̓��؏��O�s�NJ��t�i�}�����[�A1971�N1��25���j�ɂ�������B

�@�\��颔��בm���@�\��颔��m����͂n���đm���m��������n�ƂȂ�

�@�����ە��L�N�z�@�����m�͂����n�ە��m����Ղ��n�A�z�m�����n�ɔN����

�@�������|�����M�@�����m�ɂ���n�A����|���M������

�@�������̌������@�����m���n�ӁA�̂������A���m�܁n������������

�@���̎��ɂ����Ă͗NJ����A���⎍�����߂鐢�l�����邳���Ă�邱�Ƃ��������͂��B�Ɠ����ɁA�������A�M�����Ă��Ȃ�ɛ�����s������⎩�}�̎�ŏq�ׂ��Ă��B�R���������߂鐢�l��P�ɂ��邳���Ƃ��Ă�킯�ł��Ȃ��B��́u�V��啗�v�Ǝ����ĕ��m�����n����炤�Ƃ���q�����o�ւ����̂̔@���́A���̏������猩�Ă����X�Ƃ��ĕM�������₤�Ɏv�͂��B�i�q�NJ��ɂ�����̂Ə��r�A�����A����`��ܔ��y�[�W�j

�@

�@

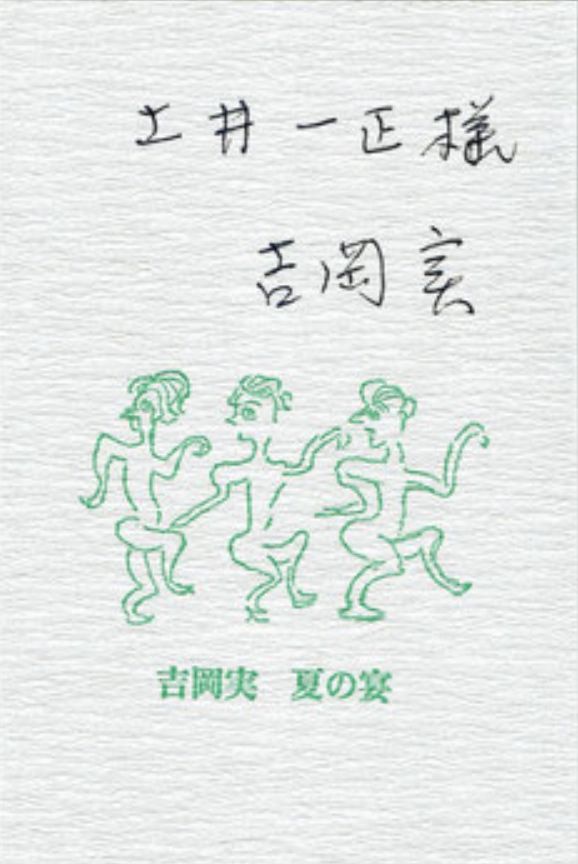

�a�r�m�V�����p�فE�����V���Ёi�ҁj�s�NJ��W�}�^�t�i�����V���ЁAc1980�k�N7��29���l�j�̕\���i���j�Ɠ����k���G�l�̑������u�V��啗�v�i�E�j

��

�y#16�z�s���q�@�W�ژ^�t�i�ޗǍ��������فAc1980�k�N10��26���l�j

�y�Q�l�z���ʓW�s����ɗV�Ԕo�l �i�c�k�߂̐��E�t�i��ꁁ�P�H���w�فA�����1996�N10��4���`11��24���j�}�^�̕\��

���ʓW�s����ɗV�Ԕo�l �i�c�k�߂̐��E�t�i��ꁁ�P�H���w�فA�����1996�N10��4���`11��24���j���J���ꂽ�̂́A�������������N�̏H�������B���̏H�A���ɗ����āi�t�̐V�����s�͔����j�A��l������ĕP�H����ς����ƁA���͍k�ߓW�܂ŋr�����������̂��B�K�^�Ȃ��ƂɁA���s���ɖ��N�P��́s���q�@�W�t���ޗǍ��������قŊJ����Ă����i�g�������W���ς�16�N��ł���j�B���W�����邱�ƂȂ���A�������̕����i���v���J�H�j���L���Ɏc���Ă���B

���āA1980�N�́s���q�@�W�t�œW�����ꂽ�Ȃ��ōł��ڂ��������̂́A�s���q�@�W�ژ^�t�̉���Ɂq52�@�g�坛�Z���q�m���������邫���n�i���ۉ�̌�j�@�ܖ��^53�@���坛�Z���q�m�����邫���n�i���ۉ�̌�j�@�ܖ��r�i�e�a1.6�A��0.8�kcm�l�j�Ƃ���k�q�̕��B���Ɍf�����ʐ^�̃L���v�V�����͐}�^�̂�������������̂����A�O�f����Ƃ́A�ԍ��ƐF�̕\��������ւ���Ă���B�ǂ��炪�������̂��낤���B���m�N���ʐ^�̂��߁A�F���킩��Ȃ��̂��c�O���i�C���^�[�l�b�g�ʼn摜�������Ă݂�ƁA�J���[�̎ʐ^���������q�b�g����j�B�吨�ɂ͉e�����Ȃ��̂ŁA����ɏ]���ĉE���q52�@�g�c�r�A�����q53�@���c�r�Ƃ��Ă����B����{���̑O�����������B

�@���ƍ�����g�ƂȂ�悤�ɁA������g��ƍ������g�ɂ��Ďg�p�����B

�@�܂��ۉ�Ō�Ό`�����肱����g�F�ƍ��F�̓��ɐ��ߕ������̂��A����������ʂɝ��Z�i�͂˂ڂ�j�̎�@�ʼnԋ�����킵�A�X�ɍg���߂ɂ͔��Ɖ��A�����߂ɂ͐ԂƉ��̍ʐF��_���ĉؗ�Ȍ�Ɏd�グ�Ă���B�i�{���A�l���y�[�W�j

���́u�ԋv�A���W�s��ʁt�i����R�c�A1983�j�́i���y�Ł����F�̕\���ɋ��ŁA��������Ł��\���̍��F�̕z�ɂ�͂���Ŕ����������j���̃J�b�g�̒���z�킹�Ȃ����낤���B�ĂԌ����͔�������ǂ��B�f�ڎʐ^�̓X�L�����������̉𑜓x�̂܂k�����Ă���̂ŁA�E�F�u�u���E�U�Ŋg��\�����āA�ׂ����_�܂ł�������Ƃ����������������i�ԋ̎p�����E���g�Ŕ����ɈقȂ�̂��������j�B�s��ʁt�̕\���̗p�����u�C�^���A���̐[�݂̂���F�����̎��F�v�i��ˎ闝�j�Ȃ̂́\�\���ƍg��������Ǝ��I�\�\�P�Ȃ���R���낤���B

�@

�@

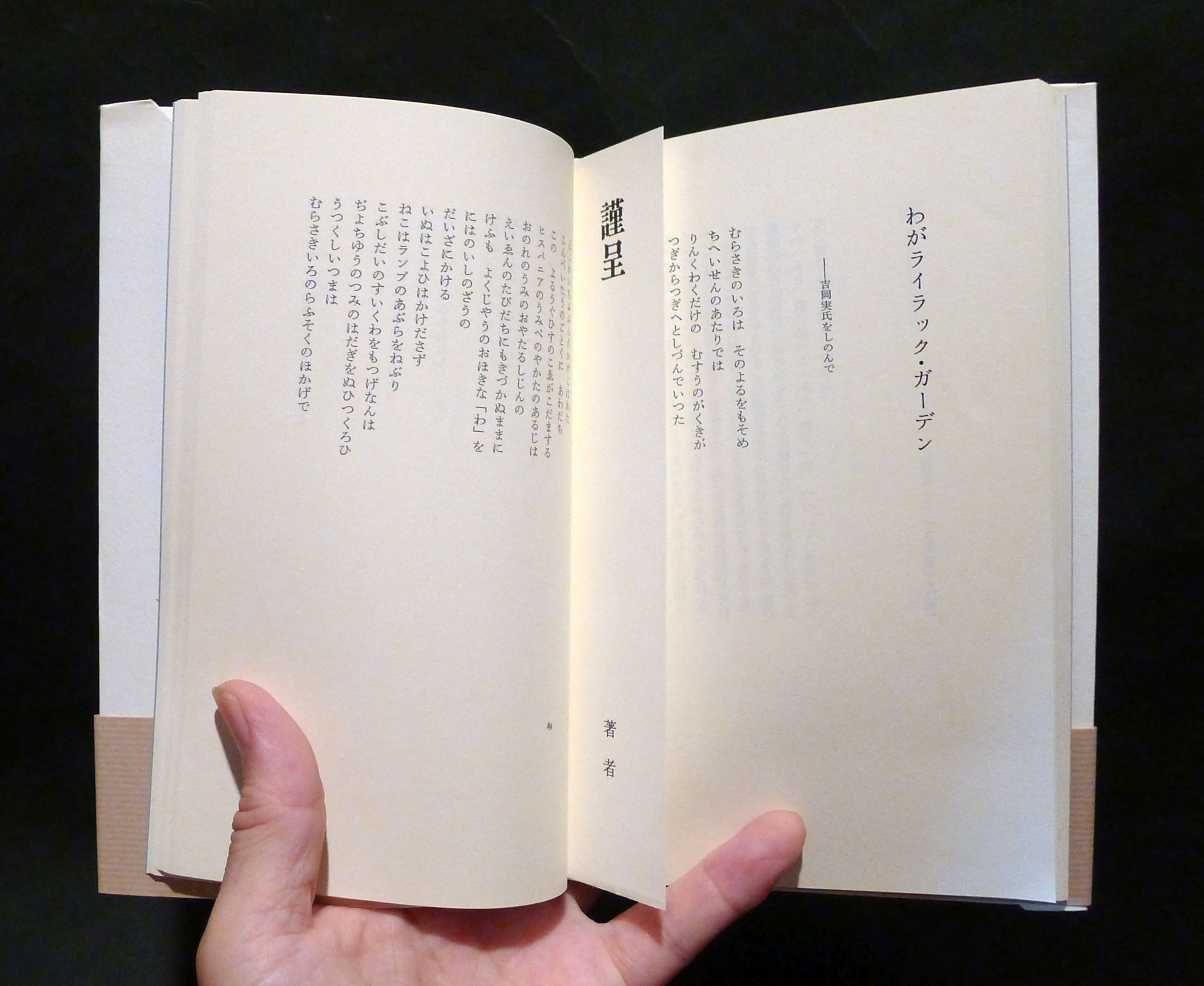

�s���q�@�W�ژ^�t�i�ޗǍ��������فAc1980�k�N10��26���l�j�̕\���k����́q42�@�Ԓn�������с@Fragment of a Buddhist Banner�r�l�i���j�Ɛ}�^�̐}�ŃL���v�V�����ɏ]���u52�@���坛�Z���q�@Blue-Stained Ivory Go Pieces�^53�@�g�坛�Z���q�@Red-Stained Ivory Go Pieces�v �k�}�^�̉���ɂ���悤�ɁA�������͉E��5�����q52�@�g�坛�Z���q�r�A����5�����q53�@���坛�Z���q�r���낤�l�i�E�j

�k�t�L�l

�g�����E�z�q�v�Ȃ��ޗǍ��������قŐ��q�@�̕��Ƃ��Ɋς��@���߁E���v�Ȃ����A�@���߁i1919�`2006�j�Ƃ���u�����v�ł���B�@���g�͋g���̍����ɂ��Ă��قǑ���������Ă��Ȃ����A���̂�����̂��Ƃ͏�ˎ闝�́q�����r�i�s�g�����̏ё��t�A�W���v�����A2004�j���Q�Ƃ��Ȃ���A������ڂ������Ă��������B

�i�i��S���F�����r�Y����j

�@������������ďo�Ă��������Ă��邩���́A�K���������߂��炿���Ƃ��肢���Ă���킯�ł͂Ȃ��āA�}�ɂ��肢���邩��������܂����A�Ȃ�ł��A�ꌾ�ł����������ł����炨��������Ă��������B���A����Y����B

��

�q�킽���̋g�����r�y����5�z�\�\����Y����̊��i1991�N10��12���A�����E�̖ؔn���ɂ�����s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�j

�i����Y����A�o�d�j �k����F�u�����Ă��鎞�����łȂ�����ł��������v�l

�@�K�i������Ƃ����A�悽�悽���Ă��܂��܂��B����ł��������đ�ɗ��ƁA�悽�悽�����Ă����܂���A�݂Ȃ���̎x�����c�c�����������b�����Ƃ��ɁA�Ȃ�ƂȂ��A�搶����N�O�ɖS���Ȃ����Ƃ����ӂ��Ɏv���Ȃ��ł��ˁB�g��������v���������Ƃ܂������Ă���悤�Ȋ��o�̂Ȃ��ŁA�g������̘b�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A����Ȃ悤�Ȋ��������ɂ������킯�ł��B�g���搶�c�c���ߐ�ɊԂɍ���Ȃ��āA�ς��ς��ςƒu�����i�H�j�Ƃ����̂�����܂��āA���̂Ƃ��ɂȂ�ƂȂ��c�c����܂�������Č��_�߂������Ɓc�c���������Ȃc�c����Ȃ悤�Ȃ��Ƃɂ��āA�����Ă𐂂��c�c�����Ă���c�c�܂��B���ꂩ��c�c2���Ԃ������A���߂āc�c����܂�b���ł��Ȃ��Ƃ����܂����ˁA�c�c�肪�k���܂��Ă��܂��悤�ȁc�c�b�����āA�c�c���̂Ƃ������āc�c����Ȃ悤�ȁc�c���������悤�ȉ��Łc�c�u�����Ă�c�c����ł��������v�Ƃ����悤�Ȑ����ǂ�����Ƃ��Ȃ��������Ă��āA�c�c�u����ł��������v�Ƃ����Ȃ�ƂȂ��`����Ă��܂����B�c�c���������c�c�u�����Ă���Ƃ������łȂ��A����ł��������v�\�\���̂ӂ��������S�̂Ȃ��Ō������āc�c���ꂪ�Ȃɂ��A�搶�������Ă���̂��A�S���Ȃ����̂�������Ƃ킯���킩��Ȃ��悤�ȁc�c�ʐ^�c�c���Ă���c�c���������Ɓc�c�����Ă���̂����̂��킩��Ȃ��A���܁A�����Ă��܂��B�������Ȃ���A���̋����Ȃ�ƂȂ����̏ꍇ�ɂ͂Ȃ��Ȃ����悤�ȋC�����ŁA�c�c���������́c�c�Ƃ����Ƃ���ŁA�݂Ȃ���̂܂��Łc�c�����b�ɂȂ�܂����B�S���Ȃ钼�O�܂ŁA2���Ԃ�������Ă��b���c�c�B

�i���A����j

�k�t�L�l

����Y����́s���㎍�蒟�t1990�N7�����́k�Ǔ����W�E���ʂ� �g�����l�ɒǓ����q�������r�������Ă���B�����Ɂu���������Ă�����@�g���搶�Ɍ����v�Ƃ���q�������r�i�����A�O�Z�`�O��y�[�W�j����A�K�X���p����B

�ǂ܂��Ē�������{�͋C�����Ȃ������Ɏ��X�Ǝ��̓����ɍ��݂��܂�̂悤�ɏ��������L���Ă���܂��B�������ɂ�z�����̂�S���ɂ݂܂��B���������Ƃ����搶�Ƃ̑ΖʁB�搶���C�ł����c�c���C����Ƃ̐����҂��Ă��܂��B

���͍������������Ƃ��Ă���̂��낤���B�g���搶���璸�������b�ɂ������������\���q�ׂ����̂ł��B���̂��߂ɏ����Ē��������͐g�߂��Ȃ��ƂƂ��āA�܂�ŕ�̗r�������܂��Ē����Ă�l�Ȃ������ł��B

���͌䋳���������@�̕����Łu���l�v�ɏo��܂����B�o��x���Ƃ����z�����u�f�b�T���v���悩�����̂ł��B�z���߂��z������������O�o����Ƃ��o���Ȃ��Ƒz��������ł��B

�搶�̂����C�Ȏ��w���[���h���b�v�x�i����R�c�j�����X�܂ŁB�o�������Ȃ����Ƃ͉������Ă���̂ɁA�������Ȃ����Ƃ͂킩���Ă���̂ɂ�����悯���ɋ��X�ɂ܂ŐG��Ă݂��������̂ł��B�܂݂�Ă��܂����������̂ł��B�u�����Ă��鎞�����łȂ�����ł��������v�B�Ƃǂ��炩��Ƃ��Ȃ��`����Ă��܂����B

�ꂪ�A���w���`�[�i�����̒��ɍ݂��Ă�����܂���^���ĉ�����l�ɐ搶�͂�����܂���^���ĉ������܂��B

�搶�̍Ō�ɂ�������͎̂l�����i����Z�N�j�C�^���A�����ɏo�����钼�O�ł����B���x�݂ɂȂ��Ă���ꂽ�̂ɋN�����A�ԋ߂������b�Ȃ����܂����B���߂�Ȃ����B���蓾�Ȃ��܂܉��l�̌�S�g���������O�l�ł��b���������܂����B�����Ă����邾���ł������̂ɐ����ƐF�X�̂��Ƃ����b���Ē����܂����B����̒��̎��Ԃ̂悤�ɑz���o�����Ƃ��Ă��z���o���܂���B���߂�Ȃ����B

���������Ă��܂��āB�ǂ����Ă����蓾�Ȃ������̂ł��B���߂Ă̂��K�˂ł������ڂ��P�������b���Ē����܂����B

�O���ł̌����̎��ɂ͐搶�̎����v�����g���������������Ă���܂����B���X�ɂ܂Ŏ��̒��Ƀv�����g���ċ��ɕ����x���Ɗ���Ă���܂��B�������悤��

�����́u�C�^���A�����v�́A����Y�N���ɏƂ炷�ƁA�N�����i�̃|���L�G�b������ł́q�Ԓ������r�̂悤���B�܂��A�Ǔ����ɂ́i���M����́j6��8���E9���Ɂq���@�r�̉��l����������Ə�����Ă���B�u�H�삪�H��Əo����Ƃ��o�����炱��ȍK�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�v�i����Y�j

������

�i�i��S���F�����r�Y����j

�@���V������͂������ł��傤���B�@

���́s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�q�킽���̋g�����r�����^�����e�[�v�������������o�܂��q�s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�q�킽���̋g�����r�y����1�z�\�\�������Y����̊��r�i2021�N5��31���j�ɏ������B���̌�A�S�̂����������Ƃ͂����A����A�f�ڂ��ׂ����e��p�ӂ������A����̉�������i�߂Ă����B�Ƃ��낪�A���͕|�낵�����Ԃ������Ă������ƂɋC���t���Ă��܂����B����Y����̊��̂��ƁA�i��̍����r�Y�����V������̓o�d�𑣂������A���V����͌���Ȃ������B����1991�N10��12���̂��̓��A���V����͂������������̂��낤���A�ȂǂƂڂ���l���Ă����ɂ����Ȃ��B�����ď��c�v�Y����̘b���Ƃ��Ȃ������Ă��Ă��A���̌��͉����Ă���A�ȂǂƂ̂ɍ\���Ă����������B�Ƃ��낪���̗�������̘b���n�܂����Ƃ��A���͜��R�Ƃ����B����A���|�����B�e�[�v�������������̏u�Ԃ܂ŁA���͓o�d�𑣂���Ă�����Ȃ������̂͗������Ƃ���v������ł����B��������́A��������ł͂Ȃ��A���V�������B���͑z������B���ŃJ�Z�b�g�e�[�v���Ȃ���A�b�ɒ������邠�܂�A���҂̎��������������Ă��Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�����ď��V������̖��O�̘e�Ɂu�o�d�����v�Ƃł����������肪�A���N���o���ē����̋L�����W���Ȃ��Ă���A�g�����̟f��̔N�����L���ۂɁA�������o�d���Ȃ��������ƂɂȂ��Ă��܂����̂ł͂Ȃ����B��������̘b�����ł��܂����̂́A�����炭���O�̏��c����̘b�i�k����F�q�����܁r���ނ̂��Ɓl�j�̈�ۂ��������āA�n���[�V�������N�����������ł���B�e�[�v�������������s���s���ŁA�����������Ȃ������Ƃ����Ԃ�����Ɉ����������B�����̋����͂��ꂭ�炢�ŏ[�����B��������ɂ͂����ւ�\����Ȃ����Ƃ������B���O�̗��������̂��Ƃ���������������A�\���J���̂��悤���Ȃ��B���Ƃ��ẮA��������̊������Ȃ��f�ڂ��邱�Ƃł��������������������A�Ɗ肤���肾�B���������āA����܂Ōf���Ă����o��l���̈ꗗ�̈ꕔ�͌��ŁA

�@�k�c�c�l

�@����Y����

�@���V������i�o�d�����j

�@���c�v�Y����

�@��������

�@�k�c�c�l

�������ɑ������������`�ƂȂ�B���������˂āA���̏����ĐS���炨�l�т�\��������B

�Ǐ����́s�Ɗw��S�\�\��Ɂu�w�Ԃ��Ɓv��������߂����Ȃ��l�̂��߂�55�̋Z�@�t�i�_�C�������h�ЁA2020�N9��28���j���b�肾�B�����A���ꂩ�珑�����Ƃ͓Ɗw�ɂ��Ăł͂Ȃ��A�����Ǐ����ɂ��ŏ��̒����s�A�C�f�A��S�t�i�t�H���X�g�o�ŁA2017�N2��1���j�̈ꍀ�ځA���Ȃ킿�����̕���ɂ���u�n���͂ƃu���C�N�X���[�ݏo��42�̃c�[���v�̂����́q06 �����_���h���r�i�����A�l���`���y�[�W�j�ɂ��Ăł���B�ȉ��A�u�@�v���͓�������̈��p�B

���҂͂܂��A���ڃ^�C�g���́u�����_���h���v���u���R���e�R�ɁA�g���z����ŌÂ̑n�����Z�@�v�ƃp���t���[�Y����B���̔��y�[�W�ɂ͂�������B�u��Փx�v�F5����1�k5����d���̂����A�ЂƂ��_���l�A�u�J���ҁF�s���v�A�u�J���ҁF�G�h���[�h�E�f�{�m�iEdward De Bone, 1933- �j�v�A�u�Q�l�����v�F�k�c�c�l�B�u�p�r�Ɨp��^���A�C�f�A�ݏo���̂��S�O����Ƃ��B�^�������̕Ȃ����ς�����A������\���ɔ��z���L�������Ƃ��B�v

���͂����ł܂œǂƂ��A���ꂪ�g�������ɂ����锭�z�@�i�����x��������Â���j�ɒʂ��Ă��邱�Ƃɂ܂������C���t���Ȃ������B�������́u���V�s�v�̇@�`�C��ǂނɋy��ŁA�g�������������Ƃ��̗��V���̂��̂ł͂Ȃ����A�ƒ��������i�����������A�\�L�k�L���l���ȗ�������j�B

�@ ���Ƃ͖��W�Ȏh����I�ԁB

�@�@�������͂̕������邢�͖ڂɉf����́B

�@�@�@�����ӂ��������́B

�@�@�@���f�^�����ɊJ����������{��G�����W��ʐ^�W�̃y�[�W�B

�@�@�@��Wikipedia�̂��D�����B

�@�@�@���������T�C�R����Z�m���n�B

�@�@�@�������_���Ɉ������^���b�g�B

�A �h�������B

�B �h���Ɩ������т��āA���R�ɘA�z����B

�C �A�`�B��K�v�Ȃ����J��Ԃ�

�ނ��ɍۂ��āA�g���������̂��ׂĂ����݂��킯�ł͂Ȃ��B�����A�u���͂̕������邢�͖ڂɉf����́B�v�u���ӂ��������́B�v�u�f�^�����ɊJ����������{��G�����W��ʐ^�W�̃y�[�W�B�v�ɋ߂���肩�������p�������Ƃ͋^����e��Ȃ��i���P�j�B���āA�g�������g�̍쎍�@�ɂ��ĉ��^�I�Ɍ�����̂��q�킽���̍쎍�@�H�r�i���o�́s���̖{�k��2���l�t�́q���̋Z�@�r�i�}�����[�A1967�N11��20���j�́k�킽���̍쎍�@�l�Ƃ����p�[�g�j�������B�܂�ҏW���́A�����g�̍쎍�@�ɂ��Ď��M���Ă��������A�Ƃ����˗��ɑ��āA�u�킽���ɍ쎍�@�Ƃ�������̂��ʂ��Ă��邾�낤���A�r���^�₾�Ǝv���Ă���B�����Ȃ�Ӑ}�ƕ��@�������Ď�������݂���悢�̂��A���܂��悭�킩��Ȃ��B����ɁA�킽���͍����Ɏ���܂ŁA���Ȃ̎��̔��z���炻�̌`���Ɏ���ߒ����A���Ȃ��[������������A�܂�����I�Ȃ��̂����������Ƃ��Ȃ��̂��B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�����y�[�W�j�ƁA�͂Ȃ͂��Ԃ�����ڂ��Ɏn�߂邵���Ȃ������B���������Ȃ��B���ۂ̍�i�������āA���т̐�����U�肩�����Ă݂邱�Ƃɂ��悤���\�\�Ƃł��l�������낤�g���������������݂��̂��A�s�m���t�̉����q��́r�i���o�͏���p�g���A���s�́s���㎍�t1958�N6�����j�ŁA�����́q�킽���̍쎍�@�H�r�̂Ȃ��قǂɑS�s���f�����Ă���B�g���́q��́r�̈��p�ɑ����āu�Ȃ�������Ƃ肾�������Ƃ����ƁA�킽���̒��ňِF�����i�ł���Ɠ����ɁA����̈��ŏo�����B��̂��̂ł���B�킽���͓���G���Ȏ����̉ƂŁA�������H��Ɍ����Ă���������ԂɂȂ��B�v�i���O�A���y�[�W�j�Ə����Ă���B�u�킽���̒��ňِF�����i�v�Ƃ́A�]�R����̖��F�ł̌o�����قƂ��Ă��邱�Ƃ��w���̂��낤�B���ۂɋg���́A���̎�̎��т͂������A���������̂��鎍�s���i���̑̌��̏d�v���A�؎����ɔ䂵�āj�قƂ�Ǐ����̂����Ă��Ȃ��B���ꂾ���ɂ����̈Ӗ�������̂͑傫���d���B�����A�����Ō����������̂́u����̈��ŏo�����B��̂��́v�ł͂Ȃ��A���̑��A�命���̎��\�\�P��I�Ȏ��\�\�̕��ł���B�q�킽���̍쎍�@�H�r�݂̂��߂̒i���ɂ͂�������B

�@�k�c�c�l�킽���͎����������́A�Ƃ̒��Ŋ��̏�ŏ����ׂ��p���ŏ����B�����Ă݂�A����߂Ď����I�Ɏ����͂���ōs���B�����璤���Ƃ��ƁA�����d���̐E�l�ɗގ����Ă���Ƃ����悤�B��ÂȈӎ��ƍ\�}���������ɟ���A���A���e�B�̊m�����I��ƁA�₪�Ĕ��M��Ԃ�����B���ӂ��K���B��]������B����G�悪������B���̂��z�������B�T�̍b�̌ł������ɂӂ��B�̏������Ă���j������B���Ɂu����ԁv�̌`�ԂƁu��v�Ƃ������������яo��B�L���x�c��ʃl�M�A�Ԃǂ��A�Ƃɂ������`�̂̎����݂̂����N�����B����ȘA�z���Ȃ���B�ǂ����ď�����Ԃ�V���s�݂Ȃ̂��H�@�킽���̒��̓���Ԃ͏��֒��ނׂ��^���p�ɕK�v�Ȃ̂��B���̂��Ɉ������Ă������ƍl����B����̓w�b�h���C�g�ɏƂ炳�ꂽ�A�J�P�̓�l�̈����i���Ȃ��̂��ƒf�肷��悢�̂��B�������ӎ��̂Ȃ���͒N�̒��ɂł��L���ɗ����B������~���邱�Ƃ�����A���Ȃ킿�����̈�s��s�ɒ蒅�����邱�Ƃ��B���������C���[�W�����̂܂܂����ǂ邱�Ƃ���ł���B

���܂�ɂ��l�����Y�t�����ӏ��Ȃ̂ŁA���p����̂��C�������邪�A�s�Â��ȉƁt�i1968�j��s�_��I�Ȏ���̎��t�i1974�j�̂���\�\�Ƃ����ӂ��ɁA���������肷�ׂ����Ǝ��͍l����\�\�̎���̎��ɂ��āA����قǗ����Ɍ�������͂��ق��ɒm��Ȃ��B

�k�c�c�l

�҂����z�e���̗������o�Ȃ���

�킽���͍l����

�J�P�̂Ȃ��̏����Ȉ���

�������鎩���Ԃ̃n���h��

���֍��ւƂ�����

�@�@�@�@�@�\�\���сq�؍݁r�i�E�E7�A���o�́s���㎍�蒟�t1964�N4�����j

�k�c�c�l

�~���k���������

�����ޖ��

���֒��݂䂯

�V�k�̓���ԌQ

�߂��炵���ނ炳���F��

�ق���

�k�c�c�l

�@�@�@�@�@�\�\���сq�Ă���H�܂Łr�i�F�E2�A���o�́s���w�ҁt1967�N8�����j

�s�A�C�f�A��S�t�́q06 �����_���h���r�ɂ́A�u�T���v���v�Ƃ��ē�́u����v���������Ă���B���Ȃ킿�u�j���[�g���̃����S�v�Ɓu�_�[�E�B���̐i���_�ƃ}���T�X�w�l���_�x�v�ł���B�����āA�Ǐ����ɂ��u���r���[�v�ɂ́u�������_���h��������Ɏc���Ă��闝�R�v�Ƃ��āA�l�ފw�҂̃��[�A�Ƒg�D�i���j�_�̃��C�N�̍l�@�\�\�i�X�J�s���́q�ӎv����r�̎��̂悤�ȗ��_�����B���p���悤�i�����͊ے������ł͂Ȃ��A���ׂā����A�����̂��߂ɕύX�����Ă�������B�j�B

�@�������s���Ă��A�N���ɗ݂��i����قǂɂ́j�y�Ȃ��B

�A��s�\���ȂƂ��ł��A���肪�������B

�B��ֈĂ̊Ԃł�������Ⴂ���Ȃ��Ƃ��ł��A���킸���肪�������B

�C�i�����ւ̕��ׂ����U���邱�ƂŁj�{�g���l�b�N����������邩������Ȃ��B

�D�i���̎肪�ǂ߂Ȃ����߁j�����҂���������B

�E��ֈĂ̐����i�����I�ɂ́j�����ɂȂ�B

�F�菇���������B

�G����͏�ɑ��₩�ɉ������B

�H���ʂȋZ�\������Ȃ��B

�I������������Ȃ��B

�J���̉ߒ��ɃP�`�̂��悤���Ȃ��B

�K�t�@�C���₻�̕ۊǏꏊ������Ȃ��B

�L�ۛ��m�Ђ����n�̂��悤���Ȃ��A�ǂ̑�ֈĂɂ��������d�݂Â����Ȃ����B

�M�����Ɏ���_�����s�v�ł���B

�N�^�̐V����Ăэ��ނ��Ƃ��ł���B

�O�ǂݕ���ς��邱�Ƃɂ���āA�c�L��ς�����B

�P�ߋ��̎��̉e�����Ȃ��B�������̉��Ƀh�W���E��T�����\�\�Z���I�ɂ͌����ł����Ă��A�����I�ɂ͎������͊�����������Ȑ헪�\�\������邱�Ƃ��ł���B

�Q�l�Ԃ�W�c�����ӎ��Ƀn�}��I�D�╪�́A�v�l�̃p�^�[���ɂ��e�����Ȃ��B�����Ζ쐶�����͐l��葬�����̃p�^�[�����������������̂ŁA���̗���������B

�Ȃ��ł����ڂɒl����̂́A�@�`�D�A�G�A�K�`�L�A�N�A�P�A�ł���B�����Ŏ�����S�I�Șb��Ȃ̂́A�u�l�C�e�B�u�A�����J���ł���i�X�J�s���ł́A���V�̓J���u�[�i�g�i�J�C�j�̌��b���m�������n�Ɍ��ꂽ�q�r��ǂ݁A��l�����͂���ɂ���Ď�������ꏊ�����߂�B���[�A�ƃ��C�N�ɂ��A�i�X�J�s���̂��́q�ӎv����r�͎��̂悤�ȗ��_�������Ă���v����ł����āA���сi�Ƃ�킯����ɂ�鎩�R���j�Ƃ����u�쐶�����v�����쎍�s�ׂ́A����Ύ��Ȃɂ��āA��������R���Ɏ��Ȃ��J���A���z���Ăт��ނ��ƂŊJ�n�����B�Ȃ����A�ŏI�I�Ɂu������~���邱�Ƃ�����A���Ȃ킿�����̈�s��s�ɒ蒅�����邱�Ƃ��B���������C���[�W�����̂܂܂����ǂ邱�Ƃ���ł���v�Ƃ����ǖʂɐg������邱�Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B

�u�����_���l�X�Ƃ����s�m�������킴�Ɠ��l���邱�ƂŁA�s�m�����̍����ۑ�ɑΏ�����Ƃ������̃A�v���[�`�́A�`���I�ȍH�w�A�v���[�`�Ƃ͐����ł͂��邪�A���C�N�ɂ��A�q�g�̔F�m�\�͂ƐӔC�\�͂��z������������ӎv����ɂ��āA�����őP�́A���Ƃ��ėB��́A�����@�ƂȂ肤��v�Ȃ�A�쎍�Ƃ͂����������E�H�w�I�ȃA�v���[�`�Ȃ̂��Ƃ������̔F���́A����܂Œm���Ă��������ɐV���Ȍ��Ă邱�ƂɂȂ邾�낤�B���Ȃ킿�A���R�������m���ł���Ƃ����A���̌��āB���Ƃ�����ꂪ�g�����̎���̍H�[�ɗ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B������������\���邱�Ƃ́A���邢�͉\��������Ȃ��B�Ɗw�ҁi�Ɍ��炸�A�L�����̂��Ƃ�T������ҁA���l���܂܂��j�������ׂ�10�i�K�̂����A0��1�������ɍ���́A�Ǐ������Ƃɐ������ł���B

��

�Ǐ����́s�Ɗw��S�t�ɂ́u�����_���h���v���q�����r�i����xxxiv�y�[�W����j�Ɍf�o����Ă���B�{��������Ɓu�|�A���J���̓C���L���x�[�V�����ɂ���ăA�C�f�A�����܂�闝�R���A�x�݂Ȃ��������p�����閳�ӎ��ɑ�����C���邱�ƂɂȂ邩�炾�ƍl���Ă����B����ł͕ʂ̍�Ƃ��s�����ƂŁA���ɒ��ڊ֘A����ȊO�̏��ɂ��Ă��������g�U�k���F�����L���Ɋi�[���ꂽ���́A���̎g�p�p�x�������قǁA�܂��g��ꂽ�̂��ŋ߂ł���قǁA�����o���₷���Ȃ邪�A������������ƌĂԁB�k�c�c�l�������͒����L���̃l�b�g���[�N��`���čL�����Ă������A���̌��ۂ��������g�U�ƌĂԁB�l�������邱�ƁA���Ƃ͊֘A�̂Ȃ������_���h���ɎN����邱�ƁA����܂ł̊ϓ_�̌Œ����痣�E���邱�Ɠ��ɂ�邱�Ƃ��킩���Ă���B�v�i�����A���O�y�[�W�j�Ƃ���B�u���Ƃ͊֘A�̂Ȃ������_���h���ɎN����邱�Ɓv�ɂ��}����ꂽ�u�C���L���x�[�V�����v�́A�Ǐ����̐��������u�V�������z�����܂��������|�A���J�����g�̌o�����璊�o�������̂ŁA���ݏo�������A�C�f�A�ɂ��čl����������A�A�C�f�A�Ɋւ��邱�Ƃ��痣��ĕʂ̍�Ƃ�������x�������ƁA�A�C�f�A���Ђ�߂����Ɓv�i���O�A����y�[�W�j�ł���B

1958�N�A�s�����C�J�t�̕ҏW�ҁE�ɒB���v���璷���̎��M���˗����ꂽ�g�����A�̂����q�����r�i�C�E19�A���o�́s�����C�J�t1958�N7�����j�ƂȂ鎍�тw�i��

�@���ɂ͐��Z���Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B�u���̐풆���v�����ɑI�B����Ȃ�A���������悤�Ɗy�ς����B�e�[�}�����炩���ߌ��߂邱�Ƃ́A���ɂƂ��Ď����������̂����̞~���ɂȂ�B�����玄�͏o���邾�������Ă������A���x����͎����i��A�W�J���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������̂��ƂŎl�Z�����A����Y�܂����̂͂��̎������������B�i�q�u�����v�Ƃ����G�r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���Z�y�[�W�B���o�́s�����C�J�t1971�N12�����́k��㎍�ւ̈����l�j

�Ə������悤�ɁA�g���͂��̎��i�Ǝ��M�̎菇�j�̗ՊE�ɐڋ߂���Ɠ����ɁA�|�A���J���́u�C���L���x�[�V�����v�������_���h���ɂ��܂Ȃ��N����邱�ƂŁA���́q�����r����������Ă����B�X�^���`�b�`�̊G��q�����r�i1955�j�Ƌg���̎��сq�����r�Ƃ̊W�́A���̓_�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�H���K�l�́q�g�����Ɓw�����x�Ƃ����G�r�ŁA�u����ł́A�g�����́A�����A�����ŁA�ǂ������������ŁA�w�����x�Ƃ����G�Ƒ����������̂��������B�X�^���`�b�`�Ƃ͉��҂������̂��B���̂Ƃ�����́A���̕ӂ肩�炵�Ċ��ɞB���Ƃ��Ă���B�v�i�s�g�����A���x�X�N�t�A����R�c�A2002�N5��31���A��y�[�W�j�ȉ��A19�y�[�W�ɂ킽���āu�D���Ƃ̂��߂ɏ����₷�A���̑F���̋L�^�����˂��䂪�nj��̐��X�v�i���O�A�O�y�[�W�j���J��Ђ낰�Ă���i���ȂǁA�������߂��́u�D���Ɓv�̕M�������j�B�H���͂����ŁA���сq�����r�ƊG��q�����r�A���ȁA�L���g�������Ɣ��p��i�ɂ��u�����_���h���v�Ƃ̊W���l�@����ۂ̍D�̎������Ă��ꂽ�B�S���H���́u���̏�ɗ����āv�����������l���邱�Ƃ́A�����ɂƂ��ĉx�����`���ł���B

�u�X�^���`�b�`�u�����v1955�v �k�o�T�F�g�����s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���G�l

���L�̕����ԍ��I�́u���M�W�w�u�����v�Ƃ����G�x����Ŋ����ʗt�ʐ^�v

�ȏ�̂悤�ɏ������Ƃ���ŁA�H���K�l���q�g�����Ɓw�����x�Ƃ����G�r�ŋ����Ă���s�݂Â�t1957�N7�����Ɓs���p�蒟�t�i���j����肵���B���s�͂ǂ�������p�o�ŎЂł���B�ӂ����苖�ɒu���A�H���́q�����r�_�ɃR�����g���Ă������B�܂��A���_�ŏH�������y���������i�g�����̕M�ɂȂ鎍���������j�̏������q�����r�_�̖{���ƒ����甲���������邪�A�����Ĉ��p���ꂽ�����̌��T�ɓ�����Ȃ������B�����́i�@�j���̐����́s�g�����A���x�X�N�t�̌f�ڃy�[�W�m���u���B�Ȃ��������⊇�ʗނ̕\�L�͏H���̂��̂d�������A�����Ƃ��Đ�������悤�ɏH���̕��������ւ����ӏ�������i�H�́i279�j���Ȃǁj�B�k�@�l���͏��тɂ���L�ł����i���Q�j�B

�@�u�݂Â�v�����N�������i�ʊ���Z��l���j���S�u�����ƊG��E��l����{���۔��p�W����v�@�i273�j

�A�u���p�蒟�v���N�������u���W�E��l����{���۔��p�W�E�s�J�\�ʼn�W�v�@�i274�j

�B���ؐT��u�]�����̔��p�^��l����{���۔��p�W�^�C�M���X�A�h�C�c�A�I�[�X�g���A�A���[�S�X���r�A�A�X�C�X�̍�i�v�u�����V���v�����N�܌���\�Z���B�@�i294�j

�C����C���u��O����{���۔��p�W�v���܌ܔN�B�k�o�T�̋L�ڂȂ��l�@�i294�j

�D��g�c���N�k�́u�݂Â�v�f�ڕ��l�k�W��̋L�ڂȂ��l�@�i276�j

�E��㒷�O�Y�k�́u�݂Â�v�f�ڕ��l�k�W��̋L�ڂȂ��l�@�i277�j

�F�u�|�p�V���v�i�V�����s�j�����N�������@�i277�j

�G�x�i�y��E�c�ߌ��O�E�͖k�ϖ��E���{�����Y�E���ؐT�ꓙ�̍��k��u���۔��p�W�x�X�g�E�e���v�k�u�|�p�V���v�����N�������f�ځl�@�i277�j

�H�c�ߌ��O���u���p�蒟�v�����N�������ɔ��\�����w�����x�̊ӏ܁��c�ߌ��O�u��i����`�E�C�O��Ƃ̕��E�q���[�S�X���r�A�r�E�X�^���`�b�`�v�u���p�蒟�v�����N�������i�ꕔ��A��������Ĉ��p�����j�B�@�i279�j���i295�j

�I���M�W�w�u�����v�Ƃ����G�x���ŊO���E����Ŋ����ʗt�ʐ^�@�i285�j

�J���M�u�w�����x�Ƃ����G�v�̏��o�G���u�����C�J�v��㎵��N�\�����\�ܕŁk�̒P�F�̕����l�@�i285�j

�K��e�W�w���̂���������������Ă����\�\�Ǔ��E�g�����x����Z�N�B�@�i285�j���i295�j

�L�����r�Y�u�ӏ܁v�w����̎��l�E�P�E�g�����x�B�@�i295�j

�M�u���㎍�蒟�v��㎵���N�\�����̓��S�u��㎍��10�сv�́u�A���\���W�[�E���I�ɂ���㎍��10�сv�̗��@�i290�j

��n�߂ɇH�́u�ꕔ��A��������Ĉ��p�����v�Ƃ��������ӏ��̓��������悤�B�H���͎��g�̕��ŃX�^���`�b�`�̊G�̕W����w�@�x�Ŋ����Ă��邪�A����ɍ��킹�ēc�ߕ��̃X�^���`�b�`��i�́u�@�v�\�L���w�@�x�ɉ��߂Ă���B�����ʂł́A�c�߂́u�����v�u�̂��o���v�u�v�o�v�����ꂼ��u���Ȃ��v�u�̂������v�u�v���o�v�Ɖ��߂��i�ӂ��߂́A���邢�͌�L�E��A���j�B�u����̔p�����J�ɂ܂Œʂ���a�I�Ȑ_�o���݂������Ȃ̂ɔ����āA�v�́u�p���v�i������C���������ꂨ�Ƃ낦�邱�Ɓj���u�r�p�v�i����͂Ă邱�Ɓj�Ɖ��߂��̂́A�H���̂����u��A�̒����v�����u�Z�{�v�ł͂���܂����B���p�ɍۂ��Ĉꌾ�����Ă�����ׂ��ӏ����Ǝv���B�����A���������ŏd���������̂́A�c�ߕ��̑�l�i���i�u���̉�Ƃ͂��̂ق��ɂ��u�o���X�f�B���̒ʂ�v�Ƃ����X�i��`�ʂ��āA���̊Ԃɂ����Ԃ݂��\�\�Ƃ����������ł݂��������̊X�ł�����悤�ȐÂ��ȕ`�ʂ����݂Ă��邪�A���̖����I�ȊՎ�͂��́u�����v�̉�ʂɂ�������Ă���B�v�Ƃ����ꕶ�j�̖����ɑ�ܒi���̖`���i�u��ʂ͒P���ȗ����̒Ⴂ�D�F�ɂ܂�Ă���B�v�j��ǂ����݂ő����ĂЂƂ̒i���ɂ��Ă��鏈�ł���B���͂����ɁA�H�����قƂ�ǖ��ӎ��̗��ōs������ƂɁA���́u�P�F�̕����v�̔ޕ��ɍʐF�̎{����Ă���u�X�^���`�b�`�@�����@1955�^M. Stancic Dead Child�v���Ȃ�Ƃ����Ċς����Ƃ����~�]�A�Q���̂悤�Ȃ��̂�������B�����܂����̋Q�����o�����l������ł���B�������Ȃ���A������V���Ў�Ás��l����{���۔��p�W�t�i��ꁁ�����s���p�فA�����1957�N5��23���y�z�`6��15���y�y�z�j�ŊςȂ��������낤�g�����Ɠ��l�A�H���K�l�͎G����g���̐��z�W�̃��m�N���}�łł����ς邱�Ƃ��ł��Ȃ������i���R�j�B�H���̓X�^���`�b�`�q�����r�������ǂ݉������B�������A�d�v�ȉӏ��Ȃ̂ŗ������Ɉ����B

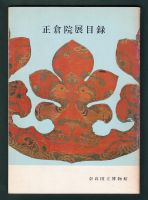

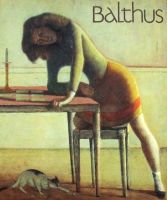

�@�w�����x�̎����́A�O�ɂ��L�����ʂ�A57�~72�Z���`�A���Ȃ킿�قڎl�Ό܂̔䗦��L���Ă���B��Ƃ͂��̏c57�Z���`���قڌܓ������āA������ܕ��̈�̂Ƃ���ɁA��ʂ����E�Ɋт��������������A�����艺���e�[�u���̏�Ƃ����B�e�[�u���̌��������قڒ����ɂ́A���x�͉�ʂ̉��Ɍ����Ă�����A���䂪�����ג����䂪�u����Ă���B�����͎ʐ^���画�f�������ɂ߂Ă��ǂ������Ƃ���Ȃ̂����A�ǂ�����̗��[����ׂ͍��r�̗l�Ȃ��̂���O�̃e�[�u���Ɍ������ĐL�тĂ��Ă���A���̘r�̌������ĉE���̉����͑����I�ə��蔲����Ă���B���������䂪�A�e�[�u���Ƌ��ɉ�ʈ�t�ɑ傫�ȎO�p�`�𐬂��Ă���̂ł���B���̎O�p�`����O������猩���낷�Ƃ���A���_�͂����ɐ݂����Ă���B���ꂪ���̊G�̃p�[�X�y�N�e�B���ł���B�e�[�u���̏�ɂ́A�����猾���āA�w�ʂɎ��t�����r�������o�����Ƃő��ɐ����u����悤�ɂȂ������A�����炭�͈�ւ̉Ԃƌ�������́A�����Ă�����̂قڒ��ԂɁA��ʂ̎�O�O���牜�ւƌ������ĐL�т���{�̖_��̕��̂��L��B�������悹����̘r�Ɍĉ����邩�̂悤�ɃA�[���E�k�E���H�[���ɎO��������^�ɔg�ł������́A��ʐ��ʂɑ��Ăقڎl�\�ܓx�̊p�x�ɒu����A���̋��ʂɂ͉�ʉE���̕ǂɗL��Ƃ��ڂ���������̊X�i�����邭�h���Ă���B���̊G�̌����́A�]���āA��ʂ̉E���ɍ݂�B���ɉf�������̑��̋��̈�_�A��������قډ�ʔ����̍����܂őΊp����������A���̒��_����Ăщ�ʉE���̋��ɂ܂ʼn��낳�ꂽ�Ίp�����`���ӎO�p�`�̓����ɁA���ɐL�т���͂����ۂ�ƓU��悤�Ɉʒu���A���̏�ɁA�����̉������Q���炵�����̂��������Ă���B�܂�l�Ό܂̒����`�̒��ɁA���̌܂��ӂƂ��A�l�̓��̓�̒����܂ł������Ƃ���ӎO�p�`���A���_�����E�ɂ��炵�Ĕ[�܂�A���̎O�p�`�̓�������ӂ̗֊s�́A�����̐g�̂Ɋ|�����č��E�ɐ��ꉺ�������z����A�����܂ł��Ȃ����ю��u�����v��T�͑��s�ŋg�������s�悾�ꂩ���t�ƌ��Ȃ������̗̂Ő��Əd�Ȃ��āA�X�ɒ��_�ɂ͏����Ȏ����̓������d�Ȃ�A�Ƃ����������A�����Ă��̒��_�̂�≺�A�܂蒚�x�����̊�̍����ӂ肪�A�p�[�X�y�N�e�B���̏����_�ƂȂ邩�����ł���B��{�I�ȍ\�}�͋ɂ߂Ĉ��肵�Ă���B

�@�ӎO�p�`�ɊO�ڂ��������ɂ́A���x�͉�ʏ㕔���牺�Ɍܕ��̈�قlj������������܂ŁA���ʂ��������j���`����Ă���B���ꂪ�A�����炭�́A�����̕��e�ł���B���̂�⍶���A�j�̋����̍����܂ŁA������l�̐l���������A������̓v���t�B�[���������Ȃ���Q�����悹�����ɉE���˂��āA�܂Ƃ��Ɍ����Ɋ�������Ă���B�j���͂��ؚ��ȓ��̌`����A����͏��A���Ȃ킿�����̕�e�Ȃ̂��낤�Ǝ@������킯�ł���B���͔ޏ��̗����Ă���ʒu�͉�ʂ̉��ɐL�т���̈�Ԏ�O�̒[�Ƃ��ڂ����A��������̓����݂̍�ʒu�͂��̓�����̈�ԉ��̒[�Ƃ��ڂ����̂����A���҂̊Ԃ̋�Ԃ͂����ƋÏk����ĕ`���ꂽ���߁A�ꌩ����Ɠ�l�͊�Ɗ�Ƃ������킹�Ă���悤�ɂ�������B��B����ȋ�ɕ`���ꂽ�X�^���`�b�`�́w�����x��O�ɂ��Ď����ŏ��Ɏw�E���Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂́A�܂��Ɋ���͂��߂Ƃ������̐l�������̌`�Ԃ̍ו��ɏA���āA�������B�����ɕ`���ꂽ�O�l�̐l�������͂���������m�ȕ\���t�^����Ă��Ȃ��B�ޓ��́A�Ⴆ�Β����̑e���̒i�K�ɂł��݂邩�̂悤�ɁA�P���Ȋ�@�̍ݏ����ŏ����ɂڂ���Ǝ����Ă��邾���Ȃ̂������B���̕\��̌�����₤���̂悤�ɁA�����̖T��ɗ������v�w�͉�ʍł����̕ǖʍ����ɂ��낮��ƈӖ��L�肰�ȉe�𗬂��Ă���̂ł���B�ނ��l������ł͂Ȃ��A�����ł̓e�[�u������������̐Q�����A�����炭�͋��̏㕔�Ƒ�̘r�̙���`�̐��ȊO�͎������A�`�ʂ�������P���Ȓ����ƋȐ��ɋ��闧�̂ɊҌ�����ĕ\�킳��Ă���B�������瓱���ꂽ�̂��u���ẪR���g���X�g����ɂ�����i�ł���ō\���ȂL���[�r�Y���݂����Ȃ����v�Ƃ������ؐT��̕]���������B�����āA�c�ߌ��O�̕��͂ɋ���A�ȏ�̑S�Ắu�P���ȗ����̒Ⴂ�D�F�ɂ܂�Ă���v�炵���̂������B�i�s�g�����A���x�X�N�t�A��`�܃y�[�W�j

�H�����u�u���p�蒟�v�����N�������Ɓu�݂Â�v�����N�������A�y�ѐ��M�W�w�u�����v�Ƃ����G�x���ŊO���E����Ŋ����ʗt�ʐ^�ɉ����āA�����̐��M�u�w�����x�Ƃ����G�v�̏��o�G���u�����C�J�v��㎵��N�\�����\�ܕłɌf�ڂ��ꂽ�A��������e���Ƃ����Ă悢��ނ̒P�F�̕����Ɋ���Â炷����A���ɉ��邱�Ƃ͂����܂łł���B�������A��l����{���۔��p�W�̉��Ɏ��ۂɑ����^��ł��̊G�ɐڂ����킯�ł͂Ȃ������ȏ�A�ǂ����g�������Ŕj���������̂������炭�͂���Ɗ����ς��Ȃ��������Ƃ��낤�Ƃ������Ƃ͍l������B�v�i�����A�܃y�[�W�j�ƒV�����悤�ɁA�X�^���`�b�`�q�����r�͒��炭���m�N���}�łł����ς邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�����A�Ό��Ƃ����̂͂�������ɗ���邾���ł͂Ȃ������B���͂��̂قǃX�^���`�b�`�q�����r�����p�قɓW������Ă���i�Ǝv�����j�J���[�ʐ^���摜�������邱�Ƃ��ł����B���Ƃ�茴����ςĂ��Ȃ����ɂ́A�F�������ł��Ȃ��B�g�p����摜�\�t�g����������3��ނ̐F���i���}��A�EB�EC�j�ɕϊ����Čf���邪�A�I���W�i���̉摜�́uhttps://keineahnung.tistory.com/57�v�ł����������������B�Ȃ��uMiljenko Stancic Dead Child�v�ʼn摜��������ƁA���@���A���g�Ǝv�����qdead child�r�i�U�O���u�ߌ�����p�ّ��j������B���ꂪ���������V�A���E�N�[�g�[�����̂��́A�Ƃ��Ƃ��̐l���i�����̕�e�H�j���A���̂悤�ȁu�悾�ꂩ���v��z���Ă���̂́A���������ǂ��������Ƃ��낤�i�uhttps://www.flickr.com/photos/mrshultgren/6066438880�v�Q�Ɓj�B�g���͂�����́qdead child�r��m��R���Ȃ��̂�����A�u���R�v�Ƃ������z�͂ق�Ƃ��ɕ|�낵���B

�@

�@ �@

�@

�X�^���`�b�`�q�����r�kA�l�i���j�A���kB�l�i���j�A���kC�l�i�E�j �k�����摜�f�[�^�ɂ��ꂼ��F���C�����{����3��ށl

���p�ق̕ǖʂ̐F�i�����ނ˖��ʐF�j���l���ɓ����ƁA�kA�l�i���j���kC�l�i�E�j�����ۂ̐F���ɋ߂��悤�Ɏv����B���āA���̉摜���f�ڂ����y�[�W�̖{���i���p�ق̖K��L�Ǝv�����j�̓n���O���ŏ�����Ă��āA�c�O�Ȃ��玄�͓Ɨ͂Ŕ��ǂł��Ȃ��B���P�̍�Ƃ��āAGoogle�|���ʂ��đ�ӂ����B�M�҂͂����ŁA�G��Ɖ��i����ъG��̉���j�̊W�ɂ��čl�@���Ă���B�ށ^�ޏ��́A�N���A�`�A�암�̃X�v���b�g�i�_���}�`�A�S�̎�s�A�A�h���A�C���C�݂̏����Ȕ����Ɉʒu����j�ɑ؍݂����Ō�̓��A�������s�X������āA������x�ς悤�Ƃ��ē��������p�فi�L�ڂ͂Ȃ����A�X�v���b�g�s�������ق��j�ŁA�����̋����[����i�̂Ȃ��ł��L���Ɏc���i�̂ЂƂ\�\Miljenko Stancic�̍�i�\�\�̂܂��ɗ��iMiljenko Stancic�i1926�`1977�j�̓��[�S�X���r�A�̉�ƁE�O���t�B�b�N�A�[�`�X�g�B�p���Wikipedia���@�B�|��ƁA�J�^�J�i�\�L�́u�~���W�F���R�E�X�^���`�b�`�v�ƂȂ邪�A�ߋ��̖M�������ɂ́u�~���G���R�E�X�^���`�b�`�v�Ƃ���j�B�ǂ����X�^���`�b�`�̍�i�͔��p�ق̍쐬����}�^�i������̂����悭�킩��Ȃ����j�ɉ�����L����Ă��Ȃ��悤�ŁA�M�҂͉�ʂɂȂɂ��`����Ă��邩���߂����Ĕϖシ��B

�u�܂��A�u�^�C�g���v��\���ɂ���B�^�C�g���͍�Ƃ̈Ӑ}�����S�ɉ���������Ɩ����ɖ𗧂��Ă��Ȃ��ȏ�̍�Ƃ̂��̂ł��邱�ƂɈႢ�Ȃ��B���̍�i�ł́A�uDead Child�v�Ɩ������ꂽ�B�u���q���v�́A�摜�ɓo�ꂷ��3�l�̂�����l�ł���\��������܂��������Ă����l���l����ƁA�h�肩���ɉ�������Ă���Ԃ���u���q���v�ł���m���������B�������A�����ōl�����ׂ����Ƃ́A��b�͂����u�^���v�������Ă��Ȃ��_�ł���B���I�ȍ�Ƃł���A���]�������Ă��邩������Ȃ��B�iSF���A�V�b�N�X�Z���X���ł͂Ȃ����낤���j�A�l�Ɛl�Ƃ̊Ԃɍ����̂悤�ɉB����Ă��邩������Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�Ƃɂ����A���̂悤�ȉ\���������A���̍�Ƃ́u���q���v�����ɗ����������̓�l�̎p��g�����g�[���ŕ`�������̂ł���B�i���̂悤�ȓ_�Ɏ����z���l�I�ɁuUntitle�v���ł��D�܂Ȃ��j�v�iGoogle�|��j�B

�摜�i�M�҂��B�e�������̂��낤�j���f�����Ă���ȏ�A��������ƂłȂ��邱�Ƃ��Ă��Ȃ��̂�s�R�Ɏv���K�v�͂Ȃ����A���⎀���̈Ӗ����鏈���Ȃɂ��́A���АG��Ăق��������B�������̊G���J���[�Ŋςčŏ��ɋ������̂́A�H�����u�����炭�͈�ւ̉Ԃƌ�������́v�Ƃ��ĂƂ炦���̂��A���L�H���g���ĉ�������H�̒��i�J�T�T�M�ɂ��Ă͉H�̐�܂ō����j���������Ƃ��B�������X�^���`�b�`�����́u�����̒Ⴂ�D�F�v�i�c�ߌ��O�j�ƒ����F���x�[�X�ɂ����قƂ�ǃ��m�g�[���̉�ʂɔ��ƍ��̒��ƁA���ƊD�F�̋���z�����ɂ��Ă͖��m�ȈӐ}���������ɈႢ�Ȃ��B���̓����𖾂�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��ɂ���A���̂��ƂɐG�ꂸ�Ɂu�����܂ł���i���ӏ܂��āA��30���ȏ�A���̑O�ɗ����čl�����摜�ƃ^�C�g���̊W���B�v�iGoogle�|��j�Ƃ��߂�����M�҂̏،����A�M�҂̎v�l�̍q�Ղ��A���͐ɂ��ށB

�v��ʊ�蓹���������D�����A�H���K�l���g�������ς邱�Ƃ����Ȃ�Ȃ������X�^���`�b�`�q�����r�̃J���[�}�ł̏Љ�Ƃ������Ƃł������������������B�q�g�����Ɓw�����x�Ƃ����G�r�ɖ߂낤�B���_�̍Ō�ŁA�H���͎����q���������r�i�C�E16�A���o�͎��W�s�m���t�A���惆���C�J�A1958�N11��20���A���M��1958�N�j�̒��قǂ��i����ɒ����̂����j���p���Ă���A���̂悤�ɏ����B

����́A���ɂ��A��́s�[���I�t�ɂ��ʂ���g�\���������Ĉ�̃��@���G�[�V�����Ƃ��ď����ꂽ�A�u�����v��⋭���鑤�ʂ������������������B�����Ȃ���s���̎g���t�������Ƃ���I�ɂ́s�l�ނ̂̂��ꂽ�L���t���҂ݏグ���k�Ȃ�ʁs�t���t�����Ղ�����Ȃ������g�Ɏ��狖�����G�S�e�B�Y���iegotisme�j�̋L�^�A�s����̓G�ł��t�s�����ł��ȁt�������ƍ��͖]���o���鉓�����̎���̗�]�B���ю��u�����v�̎��w�Ɍ��������ׂ��́A�s��a��㵒p�t�����m�̏�́A�������������_����тт������҂ɋ߂��p���������悤�Ȃ̂ł���B�}�炸���s���҂����̏K���t���悭�s�n�m����t�ɋy��ł����g���ɂƂ��ẮA�������āu�����v�̎��M�͈�́s�ǓƂȋV���t�ɒ^��ɂ��������A������s�Ȃ��t�邱�Ƃ͒N�ɂ������Ȃ����Ƃ������̂��B�i�s�g�����A���x�X�N�t�A����y�[�W�j

�H���́q�����r�_�́A�J�肩�����A�g���̎��сq���������r�Ɍ��y���ďI���B���͂��́q�g�����Ɓw�����x�Ƃ����G�r�i���o�́s�����g���E�o���Y�tVol.5�A1999�N7���A����́q�g�����Ǝ����Ƃ����G�r�j�̏��ǂ̂Ƃ�����A�H�����v��Ɋ������Ă����B�����őz���o�ɂӂ��邱�Ƃ������Ă��炤�Ȃ�A���͏H�����疈��A���o���s�����g���E�o���Y�t���b�����������Ă����B���̂NJ��z��F�߂����A�������{�_�Łu�Ō^�v�ƋL����Ă����̂��A�ł�version�ŁA���̏ꍇ��size�̔����Ə������悤�Ɏv���B�u���^�v�̓v���̏�����ł��ԈႤ���Ƃ������p��ŁA�Ǐ����s�Ɗw��S�t�i�����ł���j�ɂ��u�Ō^�v�Ƃ���̂͐ɂ��܂��i������2�ӏ��j�B�ҏW��Z���̒i�K�ł��`�F�b�N���ׂ��������B�b�x��B�����A����̒T���łق�Ƃ��ɋ������̂́A�g�����H���������ŃX�^���`�b�`�q�����r���ς����낤�s���p�蒟�t�i1957�N7�����j�ɁA���̐}�ł��f�ڂ���Ă������Ƃ��B

�@

�@

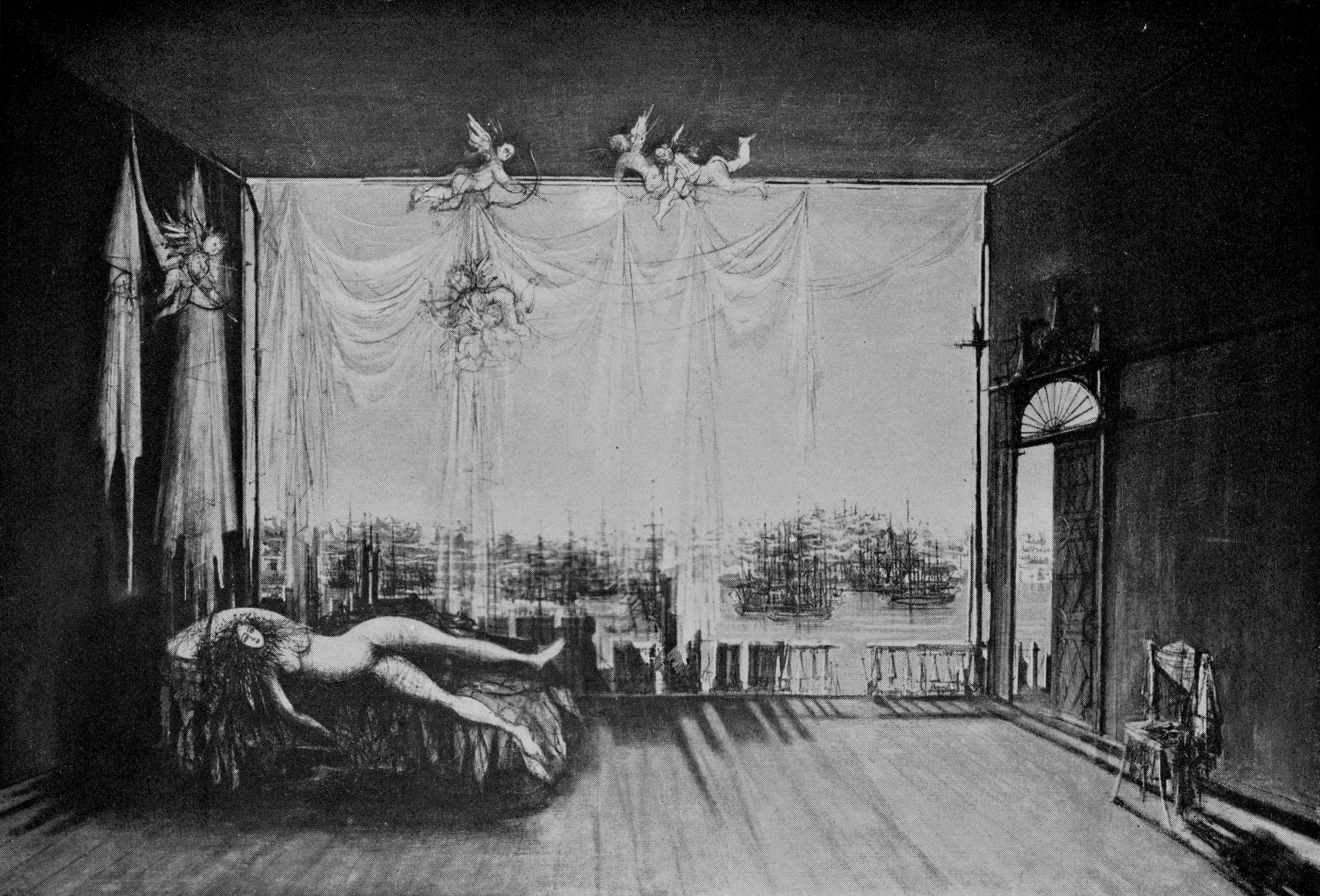

�u�J���Y�[�@���������@130�~195cm�@1955�v �k�o�T�F�s���p�蒟�t1957�N7�����A���y�[�W�l�i���j�Ɓu�J���Y�[�@���������@1955�@130�~195cm�@�@�@�@�@�@Carzou�@�@Le Beau Voyage�v �k�o�T�F�s�݂Â�t1957�N7�����A�܈�y�[�W�l�i�E�j

�J���Y�[�iJean Carzou�A1907�`2000�j�ɋg�������y�������Ƃ͂Ȃ��B�܂��Ă�A�g���̎��сq���������r�ƃJ���Y�[�̊G�q���������r����ׂ����͂́A���̒m�邩����A���݂��Ȃ��B�s���p�蒟�t1957�N7�����k���W�E��l����{���۔��p�W�l�́A�ʒ��̔��h�H���S�ʂ��₵�āA���m�N�����G�ɃJ���Y�[�̊G�q���������r���f���A�Ό��̖{���y�[�W�S�ʂ𓌖�F���́q����r�ɏ[�Ă��B���̈����́A1�y�[�W�ɐ}�ł�������������߂�ꂽ�X�^���`�b�`�Ƃ͒i�Ⴂ���B��l��������ςȂ������͂����Ȃ��i�������A�唻�́s�݂Â�t���N�������ɂ́A�J���[�Ōf�ڂ���Ă���j�B�H�����J���Y�[�̊G�q���������r�ɐG��Ȃ������̂́A���邢�͋g�������ɕ�������߂��B

�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c

�i���P�j�@�g���͑剪�M�Ƃ̑Θb�q���`�̐��E����r�i�s�����C�J�t1973�N9�����k���W���g�����l�j�́u���꒤���̌���v�Ŏ��̂悤�Ɍ���Ă���B

�g���@�k�c�c�l�ڂ������������ꍇ�A���܂�Ă����J�����ŗǂ̊��ԂȂ́B��J���̂�����\���Ԃ͗V�Ԃ킯��A�S�̈�_�ɂƂ߂āB���Ƃ̎l�A�ܓ����w�Ɋ��B

�剪�@���ɂ��̋����B

�g���@�Ƃ������A�������c�c�B��������̏\�����炢�O����A������ŎG���ǂ�{�ǂ�A������ƋC���������̂�ǂށB�ł���nj��e�p���Ɍ����A����ŁA�܂����ƈ�C�ɏ����Ă�B�����Ǐ����Ă��A�����Ȃ��B�Ƃ����̂́A����܂�l�������Ă͂����Ȃ��B���͎����ōl���ď�������ǂ��A����Ƃ��납��A�_������Ƃ������A�^�����邱�Ƃ��o�Ă��銴��������B���̍ŏ��ɏo�Ă������Ƃ��ł��邾����ɂ������B�����v������A�����ŏ����������Ƃ����Ȃ��B�����������A�ʂ̍l�����܂������œ����Ă��ď��x���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����ŁA�����̓z�ɐ����𗊂݁A�������ɂ��đ҂B��������ƍr������̌����I�Ȏ��̑��e���o�����킯��B����Ɏ�����Ă�����Ƃ𑱂���B������O�炢�J�Ԃ��čŌ�̎O�����炢�łЂƂ̂��̂�����������B�����炫�݂��������A�����ł��Ă�Ȃ������Ă̂́A�܂��ɂ������B���́A�ŏ��̈�s���炠��܂�l���Ă����Ă͓������Ƃ�Ȃ��Ȃ�B�������܂��ꂽ���t�̕��u��������A���̎��͓����o���Ȃ��Ǝv���B�܂�Ȃ����̍s���A�����ޓ��̂悤�ɝp�܂邱�Ƃ������_��ɂ��āA�^�̃��A���e�B��ۗL�����邱�ƂɂȂ�B�Ƃڂ��͐M���Ă���B�Ƃ͂����Ă��A�܂��P���Ȃ�ˁB�i�����A��܌܃y�[�W�j

�����z���̐����̏��͂����Ԃ�[�܂����C���������āA������k�b�����A�q�R���̊��z�i�o��j�\�\�n���\���N�L�O�S����� �^���Ձr�i�s�o��]�_�t78���A1968�N3���j�ł͂��ڂ�������Ă���B

�@�܂��A���{�I�ɂ����āA���̏������ɂ͂��낢�날��܂����ǁA�i�c�k�k�߁l���A�������������悤�ɁA���R������Ƃ͈̑�ł���Ƃ������ƁA�܂��ɂ���Ȃ�ŁA����͓���A�Εׂ��Ă��ʖڂ��낤���A�Εׂ̋łɁA��̋��R�ɂԂ��邩������Ȃ��\�\�B�l�Ȃ��������ꍇ�A�l�͔��ɕς��Ă܂��āA�Ƃ̃`���u��\�\�A���͂��܊�������܂���̂ŁA�������疳����ŁA�����Δ������ł����ǁA�������P�c�j�ɏZ��ł��ŁA�`���u��ŏ����Ă܂����ǁ\�\�B�l�͎��������Ƃ����ꍇ�́A���Ɏp�����͂����肵�܂��āA���Ƃ��A����Ƃ��납�玍�𗊂܂��ƁA���Ԃ͒�����Β����قǂ�����ł����A���������ꃕ���ȏ�O�ɗ��܂�Ȃ��Ɓ\�\�B�Ȃɂ����ɂ͈ꃕ���Ȃ������ĂȂ���ŁA���������т��炵�āA�p�`���R�������A�f��֍s������A����Ŏ��͏����Ȃ����Ⴂ���Ȃ��Ȃ��ƁA�������C�ɂ͂��Ă���B�C�ɂ��Ă��āA����������T�Ԃ��炢�O����A���悢����肪�������\�\�A���������Ȃ����Ⴂ���Ȃ��ƁA���Ɍ����A�����������̂�ǂށB�G�̖{��ǂ�A�������āA��������O�����炢�ŁA���ׂď����Ă��܂��B���̂����Ƃ����p���\�\�A�o���Ƃ̕��͏����Ⴄ�Ǝv���܂����ǁA�l�͂͂����肵���A���̂����p���Ƃ������̂��A���ɑ厖�ɂ����ł��B���͍̂��Ȃ����Ⴂ���Ȃ��B���͎̂��肾�Ƃ����A�͂�����Ƃ����ӎu�������č���Ă䂭�B�i�����A��l�y�[�W�j

�g���̃p�`���R�D���́A���l���Ԃł��L���������B�z�q�v�l�ɂ��A�Ζ���̒}�����[�ŋg����m����1954�N����́A��Ђ̋A��ɖ����ɂ悤�Ƀp�`���R���Ɋ���Ă��āA1959�N�Ɍ������Ă���͐^�����A���悤�ɂȂ������A���j���ɂ͋߂��̃p�`���R���ɍs���Ă����Ƃ����B�����āA��ł����łȂ��Ȃ����Ƃ��i�S���I�ȓd���_�C�������n���h���̉��ւ����a48�N�j�A�p�`���R���ʂ�����߂��Ƃ̂��Ƃ��B���̏��a48�N�A�g����54���}����1973�N�́A�g�������ɂƂ��Ă�����𐬂����N�������B�̂��Ɂs�T�t�����E�݁t�i1976�j�Ɏ��߂���9�с\�\�}�_���E���C���̎q���i1���j�A������܌�b�сi2���j�A�w�A���X�x���i5���j�A�T�t�����E�݁A�s�N�j�b�N�i7���j�A�c���i9���j�A�����i10���j�A�킪�Ƃ̋L�O�ʐ^�A�t�H�[�T�C�h�Ƃ̔L�i11���j�\�\�������ꂽ�̂ł���B�g���̓p�`���R�̓S�̋ʂ̊��G�����łȂ���A�����̎�ʂ̎��т݂������̂������B�g�������ɂ�������̃s�[�N���Ȃ����W�s�T�t�����E�݁t�́A�킯�Ă���ソ��R�����\�����邱���̎��т��B

���R��v�s�p�`���R�k���̂Ɛl�Ԃ̕����j 186�l�t�i�@����w�o�ŋǁA2021�N6��25���j�̃W���P�b�g �k�����q�p�`���R�N�\ ���w�r�ɋg�����Ɋւ���L�q��4�ӏ�����l

�i���Q�j�@�H���K�l���q�g�����Ɓw�����x�Ƃ����G�r�ŋ����������ŁA�X�^���`�b�`�̊G�q�����r�̌��J���ɐ}�ł��f�ڂ����͕̂����ԍ��̇@�ƇA�����Ȃ̂ŁA�H���͗��҂��r�������������A�g�������q�����r�������h���ƂȂ����͇̂A�́s���p�蒟�t�������Ɛ��_����B�����炭����͐������B�X�^���`�b�`�́q�����r���߂��錾���ɂ����钆�S�I�Ȕ��p�]�_�Ƃ̓�l�A���ؐT��i1931�`2011�j�Ɠc�ߌ��O�i1903�`1989�j�̂����A�H���͐������������Ă���悤�����A�A�́s���p�蒟�t�f�ڂ̓c�߂̊ӏܕ��́A�Z���܂ł��Ă��̑S�т������Ē��ӂ����N���Ă���̂��B�����H���́A�g�����q�u�����v�Ƃ����G�r�Łu������A���p�G�������Ă���ƁA��ȊG���������B����ɂ́i�X�^���`�b�`�@�������܌܁j�Ə������������Ă����B�[���I�@�Ƃ͂������������A���͂��̎��u���̐풆���v���u�����v�Ƃ����薼�ŏ������Ƃɂ����̂ł���B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���Z�y�[�W�j�Ə������A�u��ȊG�v���f�ڂ������p�G�����s�݂Â�t�Ȃ̂��A�s���p�蒟�t�Ȃ̂��A�f�肵�Ȃ������B���͂������Ǝv���B

�\�\�g����1957�N7���ȍ~�̂�����A�K���I�ɔ��p�G���s�݂Â�t�i624���j����Ɏ�����B�}�����[�������Ƃ��Ē���w�ǂ��Ă���G���ł���B�����̓��W�́k�����ƊG��l�A�u��4����{���۔��p�W����v�Ƃ���B���͓����s���p�فA�����5��23������6��15���܂ŁB���������A��Ђ̋Ɩ������Z�Ŋςɂ����Ȃ������Ȃ��A�ƙꂫ�Ȃ���A�ς�ς�ƃy�[�W���J��B��ȊG������A�q�����r�B�u�����V��v�A�u�����̗�𐔂���v���c�c�B���͗���A��1958�N5�����߁A�����C�J�̈ɒB���v�Ɛ_�ے��̋i���X���h���I�ŃE�C���i�����T���Ă�����A�����������Ɨ��܂ꂽ�B400�s�͌������̂�300�s�ɂ��Ă���Ɠ������B���������܂�100�s���鎍�����������Ƃ��Ȃ����A�s���͂̂���肾�B�����o���ĈɒB�̏��֍s���A200�s�ɂ܂��Ă�������B���āA���ɐݒ肵���u���̐풆���v�������̂ɂǂ��������̂��B�ӂƏ��I������ƁA���p�G����蔲���ē\�����u��ȊG�v������B�q�X�^���`�b�`�@�����@1955�r�B���ꂾ�I�@�������X�^���`�b�`�Ƃ͂����������҂��낤�B�q�����r�Ƃ����͉̂��B�s�݂Â�t�̊����ɂ͔��p�o�ŎЂ̎G���̕ʍ��`�T���̐V���ē����ڂ��Ă���B�s���p�蒟�t�̓��W�ɂ́u��i����`�C�O��Ƃ̕��v�Ƃ��ăX�^���`�b�`���Љ��Ă���炵���B�悵�A�����̒��x�݂ɂł��x�͑䉺�̌Ï��挹�쓰��`���āA�o�b�N�i���o�[��T���Ă݂悤�B�Ï��X�Ȃ��Ђ�������Ă������B�������āA�s�݂Â�t�ɑ����ās���p�蒟�t���苖�ɑ������B�\�\�ȏ�́A�g���̐��z��k�b����Ɏ����z�������ꖋ�����A�����ɋg�����g�ɂ��M�d�ȏ،�������B�����q�����r���Ę^�������{���|�Ƌ���i���{���W�ψ���j�ҁs���{���W�t�i���惆���C�J�A1960�N1��10���j�ɕt�����q��i�m�[�g�r�ł���B�����̎U���ɂ��A�k�@�l���ɍZ�����{���đS���������B

�@�u�����v�ɂ͐���̋�Y�ƁA�ЂƂ�̏��ւ̈���[�߂��v���o������B����͈��ܔ��N�k�����܁l����\�O���̖邾�B��Ƃn�̉ƂɁu�����v�̉������������āA�ޏ��Ƌ��ɔ������B�ڂ������~�̏������Łu�����v�̊������߂������B�ޏ��͂n�̉Ƒ��ƃA�g���G�ŗV��ł����B�ނ���ҋ@���Ă���̂��B���̈�����o����Ɣޏ����Ăя����̂B���M�����̌��e�ő��l�ɂ͔��ǂł��ʂ悤�Ȃ��̂��A�ޏ��͗v�̂悭�܂Ƃ߂��B�����̖�܂łɍŏI�̈�����̂����݂̂ɂȂ����B�ޏ��̏��������c�ɂ���āA�����̎����݂邱�ƂɈ��̐������Ɨ�Â����ۂĂ��B���ꂩ���T�ԂقNjꂵ�݁A�k�と�Z�l���Z���̋łɍŏI�̗����ł����B�ꐇ�����Ȃ����������܂��疰��Ȃ��B���ĂȂ������ƍV���̂����Ɍ{�̖��̂����B�����Ă����ޏ������ɂ��Ȃ��̂������䂩�����B�ޏ����Ђ��ς�������Ă���Ȃ�������A�u�����v�͂����Ƃڂ��̎�����������A�ʂ̂��̂ɂȂ��Ă����낤�B�i�����A����y�[�W�j

�q�f�ЁE���L���r�́u�k���a�O�\�O�N�l�Z���\�ܓ��@�����C�J�������o���B���ю��q�����r�f�ځB���s�삩���m��ʂ��A�Ǝ��Ȗ���Ǝ�������B�݂�������j���B�v�i�s�g�������W�k���㎍���Ɂl�t�A�v���ЁA1968�A��ꎵ�y�[�W�j�����Ă��킩��悤�ɁA�g�����q�����r���������̂�8������9���ɂ����āA�Ƃ������Ƃ͂��蓾�Ȃ��i�q���сq�����r�̐�����r�Q�Ɓj�B���Ȃ݂�1958�N5��23���͋��j���A6��6�������j���B6��15���͓��j���B�u��Ƃn�v�͑��c�唪�A�u�ޏ��v�͗�1959�N5���Ɍ������邱�ƂɂȂ铯���̘a�c�z�q�B�q�f�ЁE���L���r�ɂ́A�悭���j���ɗ��n�̑��c�Ƃɔ��܂�ɍs�������Ƃ��o�Ă���i���̂�����̂��Ƃ́A���قȂ������_�A�p�x���琏�z�q�u�����v�Ƃ����G�r�ɂ�������Ă���j�B�����A�g���̉��h�̂������]�Óc�́A�����r�ܐ��ŗ��n�w�ׁׂ̗̗A�r�܊��̊w���X�ł���B

���́s�݂Â�t1957�N7�����E66�`67�y�[�W�̌��J�� �k�E�y�[�W�̉��i���X�^���`�b�`�q�����r�l�A�E�́s���p�蒟�t1957�N7�����E27�`26�y�[�W�̌��J�� �k���y�[�W���X�^���`�b�`�q�����r�Ɠc�ߌ��O�ɂ�������l

�g�������p�G������蔲���ăe�[�v�œ\����Ă���������́A�O���r�A�ł́s�݂Â�t�̂���ł����āA�ʔłŖԓ_�̖ڗ��s���p�蒟�t�̂���ł͂Ȃ������ƍl������B

�i���R�j�@�s���{���۔��p�W�t�̕�I�Ȍ������ɁA���{�ߌ�����p�j�̎R���W���ɂ��s���{���۔��p�W�Ɛ����p�j�\�\���̕ϑJ�Ɓu���p�v���x��ǂ݉����t�i�n���ЁA2017�N12��20���j������B�s���{���۔��p�W�t�̑�1��i1952�N�j����I�����}������18��i1990�N�j�܂ŁA�{���⎑���ŕ��L�����y���Ă��邪�A�{���ɂ̓X�^���`�b�`���q�����r���o�ꂵ�Ȃ��B�Ȃ��{�e�ŋ������ȊO�̕����Ƃ��āA�G���s�O�ʁt1957�N7���������邪�����B�s���{���۔��p�W�Ɛ����p�j�t�ł́A���W�ɐG��āq��O�� �u���{���۔��p�W�i�����r�G���i�[���j�v�čl�^���� �u���{���۔��p�W�v�̍\���Ƃ��̖����^�R �u�������v���]���镑��̌`���r�ŁA�s�݂Â�t�̕\�����e���f���āA�x�i�y��q���p�Ɩ����r�A���{���Y�q�������Ɛ��E���r�����p�����ق��A���̃^�C�g���Ƃ��āA�j����Y�q�`���ƑO�q�\�\�O�q�����͓`���̒S����ł���r�A�{��ЗY�q���p�ɂ����閯�O�r�A�ѕ��q���p�Ɍ��閯���̑̎��r�A�A������q���{��d�̈ʒu�r���Љ�Ă���B���̂��ƎR���́A

�@�����̌����́A���{���Y�����ɋ����w�E���Ă��邪�A��]�̃x�N�g�����P�Ȃ鐢�E�����������̂ł͂Ȃ��A��ɓ��{�Ƃ�����̖��A�����ɂ��Ε��y�▯�����ւ̎u���������Ă����B���R�A���ۂɂ͂ǂ��ł������̂��Ƃ�����肪���邪�A�܁Z�N��͂܂��C�O�̍�ƁE��i���[���Ɋӏ܂ł���悤�Ȋ��ł͂Ȃ��A���܈�N�ɓ����E���̍������Łu�s�J�\�W�v�i�ǔ��V���Ў�Áj���J�Â���A����ɓ������������قŁu�}�e�B�X�W�v�i�ǔ��V���Ў�Áj�A�����Ė����V���Ђɂ��u�T�����E�h�E�����{�W�v���J�Â���A�悤�₭�C�O��Ƃ̍�i�����荞��ł���悤�ɂȂ����������B�����ɁA��v�Ȕ��p�G�����n������n�߂鎞���ł���B���̂悤�Ȕ��p�E�̍Đ����Ɂu���{���۔��p�W�v�͒a�����A�C�O��i�Ɠ��{�̉�d�S�̂Ƃ��A����ΐ��ʏՓ˂����ݏo�����Ӌ`�͑傫���B�i�����A����`���O�y�[�W�j

�Ƒ������Ă���B�Ȃɂ�瓖������20�N��A1970�N�㏉�߂̉p�ă��b�N�~���[�W�V�����̗������b�V����f�i�����邪�i�����Ƃ��r�[�g���Y�͂��ł�1966�N�ɗ������Ă���j�A������Ɋւ��Ă͑����`�V�q�����~���[�W�V�����E���b�V���̑b�ƂȂ�����㖜���r�ɏڂ����B�R���́s���{���۔��p�W�Ɛ����p�j�t�́A���������u��ォ�獂�x�o�ϐ������Ɏ���܂łɕϗe���Ă�������^���p�W�̑g�D�E�I���E��i�A�����Ĕ�]�̉��l����𖾂��A���̌���ʂ��A�����{�̔��p�j�u�`���ߒ��v��ǂ݉����v���Ƃ��u�����Ă���B����ɑ��āA�g���̃X�^���`�b�`�q�����r�ւ̊S�́A���{�́u���p�j�v����{�Ɛ��E�́u���y�▯�����v�Ƃ������ϓ_����͂܂�������������Ă���B�s��l����{���۔��p�W�t�J�Î��A�g�������ɑ����^�Ƃ��Ă��A���m�N���}�ł́q�����r���狝���Ƃ����ȏ�̎��n�\�\�ہA�͂����茾�����A�Ռ��\�\���͂����Ă��������B�^�₾�B

�k�t�L�l

�R���W���s���{���۔��p�W�Ɛ����p�j�t�̊����ɕt���ꂽ�q�y�����Q�z�u���{���۔��p�W�i�����r�G���i�[���j�Ɋւ��錾���̌f�ڏv�r�i�����A�O���i10�j�y�[�W�j������ƁA��1���18��܂ł̂��ׂẲ�Łs���{���۔��p�W�t�̐}�^�����s����Ă���B�������s���p�}���ى��f�����iALC search�j�t�́q�W����J�^���O�E�}���iExhibition Catalogues and Books�j�r�Łu���{���۔��p�W�v����������ƁA�������۔��p�فi���j�Ɂs��l����{���۔��p�W�t�}�^�������́q�}�����ڍׁr���f�ڂ���Ă���B���R�̂悤�ɑݏo���͂��Ă��炸�A�{�����\�łȂɂ��Ɩʓ|���B�R���i�Ђ̉e�����낤�B���p�}���ق̏��������͖������Ƃ��āA����߂��̌����}���قő��ݑݎ̉\����Őf���Ă݂���A�����s��23��̐}���قɏ����͂Ȃ��A�ߍx�̑�w�}���فi������w�A�����Y�p��w�A���q���p��w�������j���{���݂̂ŁA���������݁A�w�O����̗��p�͍s���Ă��Ȃ��Ƃ����B�����B�O�̂��߂ɁA�s���{�̌Ö{���t��������x�������Ă݂�Ɓi�O�Ɂu��l����{���۔��p�W�v�Ō��������Ƃ��́A�ɐꂾ�����j�A�����L�ڂ���Ă��Ȃ����̂́A���p�W���J�Â��ꂽ�N�A1957�N���s�́s���{���۔��p�W�t�̐}�^���o�i����Ă���ł͂Ȃ����B���ꂱ���T�����߂Ă����W����J�^���O�ł���B���������A�k��B�s�̍��䏑�X������肵���B

�{���̎d�l�͂`�T��44�y�[�W�E���Ԃ��A�\���̓X�~�ƐE�Ԃ̓��F����A���ʂ͊���16�y�[�W�̖{���A�ʒ����G12�y�[�W�̐}�ŁA�����Ċ���12�y�[�W�̂���8�y�[�W���q�o�i�ژ^�r�ŁA���Ƃ�4�y�[�W���o�ŎЂ̏��ЍL���i�\�R�͖{�}�^�̐����Ђł�������p�o�ŎЂ̏o�ōL���j�ł���B���p�W�̉��E����A���t�̋L�ڂ͂Ȃ��B���͖M���Ɖp���̕��L�Łu��4��/���{���۔��p�W//�����V���Ёv�uTHE FOURTH INTERNATIONAL ART EXHIBITION OF JAPAN/1957/THE MAINICHI NEWSPAPERS�v�B�������J���͖����V���ЎВ��̈��A�A����11�y�[�W���q�e����d�W�]�r�ŁA�e���̎��M�҂́A�A�����J���R�c�q�O�Y�A�I�[�X�g���A���Ö���Y�A�x���M�[���A������A�u���W�������V��Y�A�C�M���X������C���A�t�����X���x�i�y��A�h�C�c���y�����A�C���h�������W��A�C�^���A�������ӑP�Y�A���L�V�R���k�������A�X�y�C�����{�{�O�Y�A�X�C�X�����厛���p�A���[�S�X���r�A���c�ߌ��O�A���{�������B�c�߂́q���[�S�X���r�A�̍�i�r�̈�߂ɂ�������B

�@��Ƃ͂�������킪���ɂ͏��߂ďЉ���l�X�ł��邪�A���̒��ł͂��ƂɃX�b�s�T��������Ă���B�k�c�c�l����Ɂu���[�X�������v���܂����̔w�i�͂Ƃ��Ƃ������A�������߂̏��͖ڂ������āA��ʂ͐l���̒f�ʂ�����ǂ��Ƃ炦��ƂƂ��ɁA����̗d���ł��ʂ��Ă���悤�ł���B����ɑ��ăX�^���`�b�`�͒������I�ȃ��`�[�t���������Ă��邪�A���������̌X���ɂ��肪���ȕa�݂��ꂽ�A�S���Ȃ��B��ʂ͂ނ��떾�N�ŁA�����Ȑ�������V�����Ȃ���A���̎v���������Ȃ����E�ɂ݂��т��āA�͂��Ȃ����W���⛌�̒��ɁA�u�����v���߂��錶�z��A�����ɂ����܌������i�ɂ������u�o���X�f�B���̒ʂ�v���ʂ��Ă���B�i�����A��l�y�[�W�j

�}�ł́A�V���K�[���i�t�����X�j�Ɣ~�����O�Y�i���{�j��4�F�ł���ق��͂��ׂă��m�N���ŁA���[�S�X���r�A����͌��̃X�b�s�T�q���[�X�������r������1�_�A�f�ڂ���Ă���i��f�s�݂Â�t1957�N7�����E66�`67�y�[�W�̌��J���̉E�y�[�W�̏�i������i�j�B�����́q�o�i�ژ^�r�̃��[�S�X���r�A�̕�����~���G���R�E�X�^���`�b�`��3��i���ׂĂ��������A�c�߂̕��͂Ɍ�����q�o���X�f�B���̒ʂ�r���������Ă��Ȃ��̂͂ǂ������킯���낤�B�L�ڂ́A�i�o�W��i�̘A�Ԃɑ����āj��Ɩ��k�ȗ��l�@���@����N�@�傫���i�W�j�A�̏��ł���B

�@�@����@�@�@�����Ɖԁ@�@�@���l�@�@�@�Z��E�܁~�l�E��

�@�@����@�@�@�������@�@�@�@�V�@�@�@�@�@�@�Z��~�l

�@�@���O�@�@�@�����@�@�@�@�@���܌܁@�@�@���~����

�g�������{�}�^��W�����œ��肵�����Ƃ͂Ȃ������͂����B�����A�o�ŎЂ̏��ЍL���̂�����1�Ђ͋g���̋Ζ����Ă����}�����[�ŁA�s�q���q��㉁t�ق��̔��p�����ڂ��Ă���B�����������Ƃ������āA�g�������̍��q����ɂ������Ƃ��܂������Ȃ������Ƃ͌�������Ȃ��B�����A�̐S�́q�����r�̐}�ł��Ȃ�����ɂ́A�܂��u�}�^�v���u���p�G���v�łȂ��ȏ�́A�g���̎��q�����r�ƃX�^���`�b�`�̊G�q�����r���r����ɍۂ��āA�{���������Ƃ��x��͂Ȃ��B

�}�^�s��4����{���۔��p�W�t�i�����V���ЁAc1957�k�N5��23���l�j�̕\�� �k���ɂ́u��4��/���{���۔��p�W//�����V���Ёv�uTHE FOURTH INTERNATIONAL ART EXHIBITION OF JAPAN/1957/THE MAINICHI NEWSPAPERS�v�ƕ��L����Ă���l

�}�����[��ސE����1�N���܂肪�߂���1981�i���a56�j�N�A�g������62���}�����B���̔N�̎���i�́A�q�ɂ�Ƃ�r�i1���j�A�q�G�m����n�̐��r�i9���j�A�q�G�̂Ȃ��̏��r�i10���j�A�q����r�i11���j��4�сB�������т́q�G�̂Ȃ��̏��r�������āA����������W�s��ʁt�i����R�c�A1983�j���\������d�v�ȍ�i�ł���B����̏[���Ԃ�ƘA������悤�ɁA���̔N�Ɋς��W����������A�g���́k���M�l�N���ł�6��𐔂���B

�@���a�\�Z�N�@��㔪��N �Z�\���

�y#17�z���~�A�������������قŁA�Ӑ^�a�㑜��q�ς���A���̐Î��B

���s���ʓW�� �����Ӑ^�a�㑜�t�i�������������فAc1981�k�N1��15���l�j�^��ꁁ�������������فA�����1981�N1��15���y�E�j�z�`2��1���y���z��

�y#18�z�ɐ��O�V�قŁA�u�s�J�\�鑠�̃s�J�\�v�W���ς�B

�����K�G���E�_�g�h�O�i�ďC�j�s�s�J�\�鑠�̃s�J�\�W ���a100�N�L�O�t�i�s�J�\�W���s�ψ���Ac1981�k�N3��5���l�j�^�����W�F��ꁁ�ɐ��O���p�فA�����1981�N3��5���y���z�`4��7���y�z��

�y#19�z�z�t�A��썑�����m���p�قŁA�u�A���O���W�v�i�u��v�ɖ�������j�B

���������m���p�فi�ďC�j�s�A���O���W�t�i���{��������Ac1981�k�N4��28���l�j�^�����W�F��ꁁ�������m���p�فA�����1981�N4��28���y�z�`6��14���y���z��

�y#20�z�������������ق։��A�u���R���������W�v�A���̍��̏o�y�i�Ɋ�������B

���������������فE���{���������𗬋���E���{�o�ϐV���Ёi�ҁj�s�����퍑����̗Y ���R���������W�t�i���{�o�ϐV���ЁAc1981�k�N3��17���l�j�^��ꁁ�������������فA�����1981�N3��17���y�z�`5��5���y�E�j�z��

�y#21�z�ӏH�A������قŁA�u���e���O�Y�̊G��v�W�֍Ȃƍs���A�a��F��A�������Y�A�O�D�L��Y�A�߉ϑ��Y�ƒk����B

���s���e���O�Y�̊G��t�i�������p�فAc1981�k�N11��9���l�j�k���C�A�E�g�F�g�����l�^��ꁁ�������p�فA�����1981�N11��9���y���z�`30���y���z��

�y#22�z���������ߑ���p�ق́u�����N�W�v���ς�B

�����������ߑ���p�فi�ҁj�s�����N�W�t�i�����V���Ac1981�k�N10��9���l�j�^��ꁁ���������ߑ���p�فA�����1981�N10��9���y���z�`11��23���y���E�j�z��

�Q�l�܂łɁA�̂��̋g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�u��㔪��N�i���a�\�Z�N�j �Z�\��v�̍��Ɍ�����W����W�̕��i�́j�������i�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�N3��25���A���Z�O�`���Z�l�y�[�W�j�B

�y#17�z�������������قŊӐ^�a�㑜��q�ρA�����V���q�̓X�Ɋ��g�R�����߂�B

�y#18�z�ɐ��O���p�قŁq�s�J�\�鑠�̃s�J�\�W�r�B

�y#19�z�k�L�ڂȂ��l

�y#20�z�������������فq���R���������W�r���ςČ��̍��̏o�y�i�Ɋ�������B

�y#21�z�\�ꌎ�A�������p�ق́q���e���O�Y�̊G��r�W�֍s�����e����v�Ȃɏ�����ď\���l�Ő��e�Ƃ�K�₵�A�×{���̐��e���O�Y�ƌܕ��قlj�i���ꂪ���l�Ƃ̕ʂ�ɂȂ����j�B

�y#22�z���������ߑ���p�قŁq�����N�W�r���ς�B

��

�y#17�z�s���ʓW�� �����Ӑ^�a�㑜�t�i�������������فAc1981�k�N1��15���l�j

�g���͐��z�q�w���W�x�f�z�r�i���o�F�s����Z�̑S�W�k��6���l�t�q����10�r�A�}�����[�A1981�N3��25���j�ʼn�Ô���̒Z�̂ɐG��A�Ӑ^�a�㑜�Ɍ��y���Ă���B

�@�@���قĂ�̂܂낫�͂���̂����������ɂӂ݂��̂�����������

�@�@�Ƃ����ւɂ˂ނ�Ă��͂����قĂ�̂��܂̂������ɂ����Ȃ��ނ��

�@���m���̓������r����̂����̓��ł���B�ނ����́A�����͂ޕ����Ȃ��A�K�ꂽ�l�͋C�܂܂ɁA�����ɓ��ꂽ���̂ł������B�u�厛�̉~�����v�ƕ`�ʂ��ꂽ�A�����̑��d�ȂƂ�����m�A�A�A�A�n�`�ɂӂ���������ɁA�����u�I�v�̔��v�����������̂��B�����H���q�́u寂Ȃ��ē����t���Â��v�̈��̂悤�ȐÎ�Ɩ��́A�ɂ������͎���ꂽ���Ƃ��낤�B���ڂ́A���m�Ӑ^�a�㑜���r���̂ł���B����܂łɎO�A�l�x���̎���K�ꂽ���A�c�O�Ȃ��Ƃɘa�㑜���ς邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�������A�������ƌ�ɓ��{���̍������ŁA���e�̉Ԃɕ�܂��悤�ɁA���u���ꂽ�Ӑ^�a�㑜���q���邱�Ƃ��ł����B����Ȃ��������ɁA�S�ł��ꂽ�B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�Z��y�[�W�j

�g���̏����u�������ƌ�ɓ��{���̍������ŁA���e�̉Ԃɕ�܂��悤�ɁA���u���ꂽ�Ӑ^�a�㑜���q���邱�Ƃ��ł����B�v�Ƃ����̂����̂��ƂȂ̂��A�u�ꌒ��Y�̘J��s�S�ݓX�̓W����\�\���a�݂̂�����1945-1988�t�i�}�����[�A2018�N3��20���j�ɓ������Ă��\�\���������q�������Ђ̓W����i1951�`54�j�r�ɂ́A�����E�����V���Ў�Ấs�ޗǓ����W�t�i��ꁁ��쏼�≮�A�����1953�N1��16���`2��1���j�Ƃ������e�̋L�ځi�����A��l��y�[�W�Q�Ɓj�͌�������̂́\�\�A�C���^�[�l�b�g�Ō������Ă��킩��Ȃ������B�Ȃ��u�ꌒ��Y�́A�u���̓W����m�����W�n�������ām�S�ݓX�ł́n�ޗǂ̑厛�̓W����͂����܂��ł��낤�v�i�����A�O�l�y�[�W�j�Ƃ������c���q�ޗǓ����W�r�i�s���������كj���[�X�t��69���A1953�N12���j�̈ꕶ���Љ�A�����A�L�����Ђ̌�J���������̓���҂��W�߂��A�Ƒ������Ă���B

�@

�@

�s���ʓW�� �����Ӑ^�a�㑜�t�i�������������فAc1981�k�N1��15���l�j�̕\���i���j�Ɠ����E��y�[�W�́k�Ӑ^�a�㑜�l�i�E�j

�g���́k���M�l�N���ɂ͌����Ȃ����A�g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�ɂ͖{�W�ɑ����āu�����V���q�̓X�Ɋ��g�R�����߂�B�v�Ƃ���B���̌��͌������ꂽ�g���̓��L�␏�z�ɂ͂Ȃ��A�z�q�v�l�̋L�^�������͋L���Ɉ˂�Ǝv����B���E�r�V�[�ɂ���L�E�g�R�̘V�܂́u�����v�B�g���́A�Ⴊ��ԃt�@�C���A�[�g�̂ق��ɂ��A��Ǝ肪��Ԃ��������H�|�i���������i���P�j�B

��

�y#18�z���K�G���E�_�g�h�O�i�ďC�j�s�s�J�\�鑠�̃s�J�\�W ���a100�N�L�O�t�i�s�J�\�W���s�ψ���Ac1981�k�N3��5���l�j

�s�J�\�ɂ��Ă��q�g�����ƃs�J�\�r�i2017�N4��30���j�Łi�s�s�J�\�鑠�̃s�J�\�W ���a100�N�L�O�t�����������ɏo���āj�������̂ŁA�t��������ׂ����Ƃ͂Ȃ��B����ɂ��Ă��A���Ɩ���Ɍ��Ă���悤�ȁq���̂��锯�̏��r�̊�́i�������j�������B�L���r�X���̐��Ƃ����悤�B

�@

�@

���K�G���E�_�g�h�O�i�ďC�j�s�s�J�\�鑠�̃s�J�\�W ���a100�N�L�O�t�i�s�J�\�W���s�ψ���Ac1981�k�N3��5���l�j�̕\���k�f�ڍ�i�͐}�^�{���ɂ͌����Ȃ��l�i���j�Ɠ����́q109�@���̂��锯�̏��@1946.6.14�^Femme aux cheveux lisses�r�i�E�j

��

�y#19�z�������m���p�فi�ďC�j�s�A���O���W�t�i���{��������Ac1981�k�N4��28���l�j

�{�����m�N���y�[�W�q�J�^���O�r�́q54�@�u���B�[�i�X�E�A�i�f�B�I���l�v�̂��߂̏K��F���B�[�i�X�r�i�q��r�̎p����f�i������j�̍��i�������g�B�M�������j�������B���M�͍������m���p�يw�|�ۂ̌������E�L�쎡�j�B

54�@�u���B�[�i�X�E�A�i�f�B�I���l�v�̂��߂̏K��F���B�[�i�X

1807/08�N��

���`���[�N�@�@38.3�~28.5cm

�������݂���

�����g�[�o���C�A���O�����p��

�k�c�c�l

�@���̑f�`�ł́C���B�[�i�X�̑S�g���𒆐S�ɁC���r�̈ʒu�̂��܂��܂ȉ\�����T���Ă���B�E�r��ɉC���r�Ŕ��ɂ��炵�Ċ������Ă���悤�Ȏp�����ŏI�I�ɍ̂��邱�ƂƂȂ�B�C����オ��������́C�܂�㵂��炢���m��ʃ��B�[�i�X�̎p�ł���B�A���O���̏K��f�`�̂����ł��C�ł����������̂̂ЂƂɐ������悤�B

���p�j�Ƃ̒r��p�m�́s���\���p�j�\�\�k�[�h����閼��̓�k�����܊w�|���Ɂl�t�i�}�����[�A2014�N11��10���j�́q���� ���B�[�i�X�\�\���\�̎x�z�ҁr�́u��݂����������Â̔��_�v�Ƃ����߂ŁA�q��r�̃J���[�}�ł��f���āA�L���v�V�����Ɂu�k�c�c�l�ނ͖{��i�̑O�ɁA���̃��f���Ƃقړ����|�[�Y���Ƃ�q���B�[�i�X�̒a���i������オ�郔�B�[�i�X�j�r�i�V�����e�B�C�A�R���e���p�فj���`���Ă���A�C�^���A�̓����̍�i�Q����\�}���w���Ƃ͖��炩�ł���B�v�i�����A��l�y�[�W�j�ƋL���āA�}���w�I�Ȍn���𖾂炩�ɂ��Ă���B�R���f���p�ق̃A���O����i�́A���P���������Ă��Ȃ������������p�ŁA��Ƃ������ɂ��̍\�}�ɌŎ����Ă�����������������i�C���^�[�l�b�g�ŗe�Ղɉ摜�����ł���j�B

�g�������y�����A���O���̍�i�͂��́q��r���������A���́q�h�[�\�����B�����ݕv�l�̏ё��r�i1845�j�́A�Ƃ�킯���̋����I�ł�������ߕ��̃^�b�`����A�����q�t�H�[�T�C�h�Ƃ̔L�r�i�G�E17�j�̑�O�߂�z�N���Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B�u�ߌ��̏����ɂ͂ӂ�ނ��^�̐��ʂ��Ȃ��^���F�̃X�J�[�g�̍����悶���ā^�˂���֒��̔�Ԃ̂����Â���v�̂́A�����炭�A���O���̕`�����ݕv�l�ł͂Ȃ����낤�B�����A�|�낵���܂łɃt�H�[�J�X�̍�������ʂ̂悤�ȋg���̎���́A���́u�V�ÓT��`�̑�Ɓv�i�r��O�f���j�̊G�M���肽���̂悤���B�g�������ɂ����Ė{�������ĕM�������ƁA�Ƃ�ł��Ȃ����ƂɂȂ�Ƃ�����ł���B�Ƃ���ŁA�W����̓��ꌔ�ɂ͂�����̌Ăѕ���i���f�ڂ��邱�Ƃ������i�}�^�̕\�������l�j�B����́s�A���O���W�t�́A���R�̂悤�Ɂq��r�i1820�`1856�j���g�p���Ă���B���ꌔ�́q��r�̗��e�ɔz�����ׂ��F�т́A�\���Ɠ�����������ŁA�G���̐V�N���̂悤�ɍ����B

�@

�@

�������m���p�فi�ďC�j�s�A���O���W�t�i���{��������Ac1981�k�N4��28���l�j�̕\���k�A���O���̍�i�́q56�@��r�l�i���j�Ɠ����́q54�@�u���B�[�i�X�E�A�i�f�B�I���l�v�̂��߂̏K��F���B�[�i�X�r�i�E�j

��

�y#20�z�������������فE���{���������𗬋���E���{�o�ϐV���Ёi�ҁj�s�����퍑����̗Y ���R���������W�t�i���{�o�ϐV���ЁAc1981�k�N3��17���l�j

�g���́k���M�l�N���Łu�z�t�A�k�c�c�l�������������ق։��A�u���R���������W�v�A���̍��̏o�y�i�Ɋ�������B�v�Ə����Ă��邪�A�������ɂ���͒��ڂɒl����W��������悤���B

�@

�@ �@

�@

�������������فE���{���������𗬋���E���{�o�ϐV���Ёi�ҁj�s�����퍑����̗Y ���R���������W�t�i���{�o�ϐV���ЁAc1981�k�N3��17���l�j�̕\���i���j�Ɠ����́q1 �O�N���`��r�i���j�Ɓq40 �\�ܘAᵐC��r�i�E�j

�k���F�}�Łl�́q18 ����ۛƛ�������u����H���Ձv�r�́A�i���j�̕\���̎ʐ^�Ƃ͕ʃJ�b�g�̑S�g���ŁA�}�^�̂Ȃ��ł��Q�����݊��������Ă���B�\���Ɣ����f�U�C�������͖��v�i1906�`1999�j�����̑���I�̂�������B

�i���j�̎ʐ^�A�q�O�N���m�����n�`��r�͊����̃J���[�}�łł���B�\�\�u�u�R�v���`�����Ă���Ƃ��납��C�ȑO�́u�R�v���`��Ƃ��ĂB�㕔�͎O�̐�N�C�������[�͉��тĉQ�����������𐬂��B���������ɉ~�`��銎�m���悤�n������C�o�y���ɖ؊D���c���Ă������Ƃ���C�{���C�ؒ��̏�ɑ}������Ă������Ƃ��킩��B��^�̓����`�ł���Ƃ��납��u�O�N���`��v�Ɩ��t����ꂽ�B�v�i�������g�B�q��i����r�A�{���A��܈�y�[�W�j�B����Ƃ��A�[��̂m�g�j�a�r�v���~�A���̋I�s�ԑg�s���� ���͌����ւ̗��t�ŁA�O�N���`��Ƃ悭�����Պ���������ØV�����{������_�̈�{�ɐG���ƁA��҂����������ɂ���ɌQ����V�[�����ς��B2300�N���̎����āA���Ȃ���̂��������肽�u�Ԃ������B

�i�E�j�̎ʐ^�A�q40 �\�ܘAᵐC��r�́A�C��ɂ܂Ƃ����������̎p�䂦�A�������q�����̑����_�^���V�L�_�Ō��y���Ă���A�G�b�Z�C�W�s�����̓T�����ȁH�t�i���{���|�ЁA1992�N7��3���j�����́q�}��XI�E���R������o�y�̈�i�r�ɂ́A�����炭��f�ʐ^�Ɠ��J�b�g�̃��m�N���ʐ^���f�ڂ���Ă���B����܂��A���V����ق��Ȃ���i�ł���B

�`���ŐG�ꂽ�悤�ɁA�g���͔N�n�́q�ɂ�Ƃ�r�i�J�E1�A�̂��q雞�r�Ɖ���j�����������ƁA���炭���т̔��\�͂Ȃ��A����͖{�W��́s���㎍�蒟�t1981�N9�����́q�G�m����n�̐��r�i�J�E2�j�������i���X�̎G�������ŏ��o��ǂƂ��́A�v���Ԃ�ɐڂ����g���������傫���ς�낤�Ƃ��Ă���̂�\�����āA�k�����j�B�q�G�̐��r��

�u�S�͊Ձm�����n���ɂ��ā@�ڂ���������v

������̂���߂�͗l�̋�̂��Ƃ����܂悤

�@�@�}�b�`������Ɓ@�킽���̍D���ȁ@����ʂ�

�@�@��������

�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Ԃǂ��̕\�ʁj

���̋��̂́u���Ɣ������ƈŁv��

�O�̑w�ɕ���Ă���

�Ǝn�܂�B�{�W�̐}�^�ɓ�ʁi�u�ʂ̈��B�p�M�Α��z�����琬��B�ח��k���ȓ��p�M���琬����͖̂��F�A�z�N���琬����͈̂×ΐF�ŁA�����ΐ܂����Ő��Ə̂���B��j���ォ�����ʂɗp�����v�k�s�L�����t�l�B�l�t���C�g��nephrite�j���Ő��͓o�ꂵ�Ȃ��悤�����A����́A�ۂ�ǂ�A�˂�������̂��̂�i�r�ցH�j��̂��̂��J���[�}�łɌ�����B�g�����̎��т́A���Ƃ��ΐ��e���O�Y�i1894�`1982�j�̔ӔN�̎��т�����߂ē��^�ɋ߂����̂ł���̂ɑ��āi�������A�i���̑��̂��Ƃɂ����Ē��߂�ꂽ����j�A���悻���^�ӂ��ł͂Ȃ��̂����A��f�̂悤�Ȏ���ɓW����ł̊��������߂��̂�������Ȃ��B�킽�������͂��łɁA�s�Ẳ��t�i1979�j�́q�~���̓����r�i�H�E28�j�ɂ����āA�s�{�i�E�h�E�}���f�B�A���O�W�t�̍�i������ɂƂǂ߂�ꂽ���Ƃ����Ă����i�q�g�����̈��p���i2�j�\�\�剪�M�s���q�V�S�t�r�Q�Ɓj�B�g�����́u�����v�̂��鎞�_�Ł\�\�����炭�s�T�t�����E�݁t�i1976�j�̌㔼�𐬂����т������Ă�������\�\�A���̑z���͂̂����܂���앗�ɂ����āA�����������i���̎����D��܂��邱�Ƃ���i�̃��A���e�B��ۏ���ƍl����悤�ɂȂ����悤���B���l�̏͋�i��{�I�ɁA����͔�������j���c���Ɉ��p�����A������g�����́u���p���v���O������g��������⋭������̂��Ƃ���A�����������g�̌����́A���́u���v�Ƃ��Ă����A�������Ƃ��Đ���������u���@�v�Ƃ��āA�����炭���o�I�ɑ��тƂ�ꂽ���̂ł͂Ȃ����B���ɂ́A���̐���ʁ��Ԃǂ��̎O�w�u���Ɣ������ƈŁv�����ꂼ��A���p���ꂽ�͋�A�z���͂̂����܂��鎍��A���i���̎���A�̎O�Ɍ�����B

��

�y#21�z�s���e���O�Y�̊G��t�i�������p�فAc1981�k�N11��9���l�j

�s���e���O�Y�̊G��t�̐}�^�͖{�T�C�g�̑n�ݑ����A�q�g�����̃��C�A�E�g�i1�j�r�i2003�N3��31���j�ŏЉ���B���W�͉�ꁁ�������p�فA�����1981�N11��9���`30���B�}�^���\���Ɂu�ʐ^�F���c�F�F�@�� 44, 59�͎���[�V�@���C�A�E�g�F�g�����v�Ƃ���B���̐}�^���ʁi�����A�k��Z�`���y�[�W�l�j�̒��i�E�A���i�E�̐}�ł͂��ꂼ��q61 �w�Ẳ��x����i1�j�r�Ɓq62 �w�Ẳ��x����i2�j�r�����A�\�R�́q�o�i���X�g�r�ŏ���₦�A�i1�j�i2�j�Ƃ��ɁA����N�́u1979�v�A�ގ��́u���ʁv�A�T�C�Y�́u37.5�~28.0cm�v�ł���B�{���s���e���O�Y�̊G��t�́A�g�����f�U�C���E���C�A�E�g�Ŋւ�����B��̔��p��i�̐}�^���Ǝv����B���e���O�Y�͖{�W�J�Â̗�1982�N��6���A88�şf�����i���Q�j�B

�@

�@

�s���e���O�Y�̊G��t�i�������p�فAc1981�k�N11��9���l�j�̕\���k���e�̍�i�́q52 �k�C���̗��r�l�i���j�Ɠ��E���ʁi�E�j�k���C�A�E�g�F�g�����l

��

�y#22�z���������ߑ���p�فi�ҁj�s�����N�W�t�i�����V���Ac1981�k�N10��9���l�j

�\��㔼�̎��ɂƂ��čł��e���������Ƃ������ܖ؊��V�́s�ܖ؊��V��i�W�k�S24���l�t�i���Y�t�H�A1972�`1974�j�̃��B�W���A���Ɂq���сr����сA���i���F�s���̓��k��E���l�t�̐V�����ɔŁi1976�j�̓W���P�b�g�Ɂq�C�݂̓�l�̏��r�q�ڕ��r�̃J���[�}�ł��f���Ă����B�}�炸���A�o���Ƃ��G�h�����h�E�����N�̔ʼn�ł���i�q���сr�̓��g�O���t�A�q�C�݂̓�l�̏��r�Ɓq�ڕ��r�͖ؔŁj�B�g���������q����r�i�G�E23�j�\�\�u�����������N�̊G�̎��Ɂ^�q�a�߂鏭���r�^�Ƃ����̂�����v�Ǝn�܂�\�\�ŐG�ꂽ�q�a�߂�q�r�ɂ́A�h���C�|�C���g�A�G�b�`���O�A���g�O���t�Ȃǂ��܂��܂Ȏ�@�̔ʼn悪������肩�A���ʂ܂ł����āA�g�������̂ǂ��z�肵���̂����߂������B

�@

�@ �@

�@

���������ߑ���p�فi�ҁj�s�����N�W�t�i�����V���Ac1981�k�N10��9���l�j�̕\���k�����N�̍�i�́q102�^�V���̏��������^The Girls on the Bridge�^1901�r�l�i���j�Ɠ����E��l���y�[�W�́q122�^�a�߂�q�^The Sick Child�^1894�k�h���C�|�C���g�l�r�i���j�Ɠ����E��l�܃y�[�W�́q125�^�a�߂�q�^The Sick Child�^1896�k���g�O���t�G��ʐF�l�r�i�E�j

�k2021�N9��30���NjL�l

�g�����{�W���ς��̂́A�q����r�i���o�͔o���s��t1974�N10�����j�����M����7�N�ゾ�����B����A�q����r���\�̔��N�قǂ܂��ɁA�Ζ���̒}�����[����j�b�N�E�X�^���O�i��x���F��j�s�]�` �G�h�����h�E�����N�t�i1974�N3��25���j���o�Ă���B�g�����{����ǂ��s�������A�����̕ʒ����G�Ɂq�a�߂�q�r���J���[�Ōf�ڂ���Ă���i�u���G�P�F�a�߂�q�D���G�C1885-86�D�v�j�B�}�ł͑O������B����ɂ��Ă���̂ŁA�i�{���ɓ\��ꂽ�m�h�����܂߂āj�������ꂽ����������ƉE��3mm�قNj����Ȃ��Ă���B����͂Ƃ������A�g�����q����r���������Ƃ��A���̖��ʉ�q�a�߂�q�r��O���ɒu���Ă����\���͂���߂č����B���Ƃɂ��ƁA1981�N�́s�����N�W�t�ɑ����^�̂́A�{����ς�i�m�F����j���߂������̂�������Ȃ��B�������A���������ߑ���p�فi�ҁj�s�����N�W�t�i�����V���Ac1981�k�N10��9���l�j�ɖ��ʂ́q�a�߂�q�r�͌f�ڂ���Ă��Ȃ��B�X�^���O�́s�]�` �G�h�����h�E�����N�t�͖��ʁq�a�߂�q�r�ɐG��āu�k�c�c�l�ߌ����܂��K���B�\�܍̃\�t�B�G�k�����N�̎o�l�̓��a�����ƁA�ꔪ�����N�ɂ�����ޏ��̎��́A���ɕx�\�l�̏��N�����N�ɂƂ��āA�����܂����̌��ƂȂ����B�����N�́A���̐l�ԓI�̌��Ɉꐶ��������A���ꂩ�玩�Ȃ�������邱�Ƃ͂��ɂł��Ȃ������̂ł���B�����N�̎�v��i�A�u�a�߂�q�v�i���G�P�j�Ɓu�t�v�i�t�}�U�j���A�������ꔪ���Z�N��̌㔼�Ɋ������Ă��邱�Ƃ́A���̌o���Ɋ֘A���Ă��邩������Ȃ��B�v�i�����A��Z�y�[�W�j�Ǝw�E���Ă���B�쑺���Y�i�s�����N�k�V�����p���Ɂl�t�j�ɂ��A�gMunch�h�ɂ̓m���E�F�[��Łu�m���v�̈ӂ�����Ƃ����B

�y�Q�l�z�����N�q�a�߂�q�r�i1885�`86�N�@�J�����@�X�@���ʁ@119.5�~118.5cm�j �k�o�T�F�쑺���Y����s�����N�k�V�����p���Ɂl�t�i�V���ЁA1979�N7��25���j�B�{�}�́s�]�` �G�h�����h�E�����N�t�̌��G�ƈႢ�A�g���~���O����Ă��Ȃ��l

�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c

�i���P�j�@������b�q�͋g�����́k�ё��l�ł���q�g�����Ƃ����\�\�l�E��E���r�Ɂu�u����Ȃɍ����͂Ȃ�����ǁA����ł������͍����l�i�v�̒O�O�ɑI�ꂽ�A�����ɂ��g���ƓI�Ȋȑf�ŒP���Ō`�̔������\�\�g�����͏��N�̍������Ǝu�]�ł��������̂����A���̌`�̂Ǝ�G��ɁA���ł��ƂĂ��s�q�����A������������̉s�q���ɑ��ĉs�q���\�\�Ƌ��H��v�A�u�肪���̓��Ɠe�̌`�̉����炵���A����Ȃɍ����͂Ȃ����NjC�ɓ������̂�������̂ɋ�J�����ƌ������̂ݒ��q�v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�N1��20���A��ꔪ�y�[�W�j�Ə����āA�g���̕s�f�g���̕��ɑ���p���������Ă����B

�i���Q�j�@�{�W�I�[�v�j���O��11��9���̖�A���e�@�ŏ��O�Y�Ɖ�����̂��A�g����������l�u�搶�v�ƌĂ��l�Ƃ̕ʂ�ƂȂ����i�q���e���O�Y�A���x�X�N�r�́u13�@�G�͔������u���[�E���ʂ�v�Q�Ɓj�B�Ȃ��A�g���̐��z�q�y���Ȃ�́\�\��ؒf�z�r�i���o�́s�ΐ��ؑS�W�k��4���l�t�q����r�A�}�����[�A1980�N3��10���j�Ɂu���͐_�c�_�ے��ɂ���y�Ђ֍s�����B�V���W�s�Ẳ��t�̊����͂��邱�ƂƁA�������邽�߂������B��Ƃ��I�邱��A���łɊX�͕��Ă����B�k�c�c�l���͑���Ɏg�������e���O�Y�搶�̊G�ƁA�V���W�܍������A�Ö{���X��������B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��l���y�[�W�j�Ƃ���B�V���W�̑���ɗp����Ƃ������ڂŁA�g���͐��e��2�_�̐��ʉ��`�����낵�Ă��炤���Ƃɐ��������̂��B�s���e���O�Y�̊G��t�W�̔��N��A�{�W���L�O���邩�̂悤�ɁA���̖����s���e���O�Y�̊G��t�i�P���ЁA1982�N5��30���j�Ƃ����唻�̉�W�����s���ꂽ�B���e�͂���1�T�Ԍ��1982�N6��5���A�̋��̐V���E����J�̕a�@�ŖS���Ȃ��Ă��邩��A�{����ڂɂ��邱�Ƃ��ł������ǂ����B���t�O�̑Ό��y�[�W�Ɏ��̃N���W�b�g������B

�@�@�\���������J�b�g�@���e���O�Y

�@�@����@�@�@�@�@�@�@�ѓc�P��

�@�@�I���@�@�@�@�@�@�@�ѓ��k��k�ѓ��͊����̃G�b�Z�C�q��ƂƂ��Ă̐��e���O�Y�r�����M���Ă���l

�@�@�ҏW�@�@�@�@�@�@�@�C�����o�j

�@�@����@�@�@�@�@�@�@���Z���v

�@�@��i�ʐ^�@�@�@�@�@���c�F�F

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����[�V

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i45�����56�j

�s���p�蒟�t�̕ҏW�����������Z���v���͂��߁A����琼�e�G��Ɋւ�����X�^�b�t�S�����A���U�[�ɔ��������҂ɖ{���������ׂ������������Ƃł��낤�B���Ȃ݂ɔ��s�҂̍P���ЁE�r�c�P�Y�́A���e�G��̃R���N�^�[�ł�����B�g�����́A�{���Ɍ��́s�Ẳ��t�̑���ŋ��͂��Ă���B

�@

�@ �@

�@

�y�Q�l�����z�s���e���O�Y�̊G��t�i�P���ЁA1982�N5��30���j���^�́q62 �w�Ẳ��x����i1�j�r�i���j�Ɠ��E�q63 �w�Ẳ��x����i2�j�r�i���j�Ƌg�������W�s�Ẳ��t�i�y�ЁA1979�N10��30���j�̔��ƕ\���k�����F�g�����l�i�E�j

�i�i��S���F�����r�Y����j

�@�]�X���F����A���肢���܂��B

��

�q�킽���̋g�����r�y����4�z�\�\�]�X���F����̊��i1991�N10��12���A�����E�̖ؔn���ɂ�����s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�j

�i�]�X���F����A�o�d�j �k����F�ӔN�̎��̎p�E�`�ɂ́A���̎��̉e�����c�c�l

�@���m�킽�����n�������̂��̉���I��ł����������ӔC�̐l�A���ꂩ����̐l�ɂ����b�ɂȂ��Ă���܂��B

�@���͋g������Ɠ�����Ђɂ������������Ȃ肠��܂��āB�ŋ߁A��Ђ̌i�C�������Ȃ��ēs�������܂��āA���O�̕��ɁB���O�Ɉڂ���3�N�ɂȂ��ł����ǁA�ڂ��Ă����X�ǂցA2�A3���̂����ɍs���܂��āA�����Ǝv���āA����́w���܂�͂����L�x�̋g������̏������t�q�Ƃ��������ɂ�����ƁB����ŗX�ǂ��o�āA�����X���m���܂���n�ɂȂ��ł����ǁA�X���̋��̏�łςς��Ə�����������B�ŁA���ꂫ��B�ڂ��͂�������イ�X�ǂ֍s���܂����A���ꂩ�����Ɉ�x�͉X�����s�����藈���肵�Ă܂����ǂ��A���ɂ��̏����ɂ͂��̌�A����Ă���܂���B

�@��Ђ̂Ȃ��ŋg������Ƃ̕t��������\���܂��ƁA�w���e���O�Y�S�W�x�Ƃ����傫���d��������܂��āA���������b�ɂȂ�܂�������ǂ��A��c�j�Y�Ƃ������y�̎��l���S���ŁB���e����A��������イ�V�тɗ����ł�����ǂ��A��Ђ̔�p�Ƃ����܂����A�ҏW��ł����͐��e�����A��ĕ����Ȃ��B������e����c�j�Y�A�g����������y�����邱�Ƃ����܂ɂ͂������ł��傤����ǂ��B�ڂ��͂ǂ����Ă�ł��炦�Ȃ��A��������ɘA��čs���Ă��炦�Ȃ��킯�ł��B�ڂ��͗���ԂƂ������Ƃł��B����Ɨ����A�g�������C�Ȃ��u�]�X����v�ƁA���q�߂����T�C�g�E�R�[�q�[�Ƃ����Â��X�������ł�����ǂ��A�����֘A��čs���Ă���Ăł��ˁA�G�k���܂��āB

�@�ڂ��̍ŏ��̎��W����g������ɑ��������肢���邱�Ƃ��ł��āA�����ւ肪�����A�Ƃ����ӂ��ɂ��݂��݊����Ă���܂�����ǂ��B

�@���������̋@��Ȃ̂ŁA�����Đ\�������܂��ƁA�u�]�X����͖{������v�ƌ����Ă��ꂽ���Ƃ�����܂����B���̖ڂ��������Ƃ����āA�u���ꂪ�u�{�����v�ƌ������Ƃ́A������������͂Ȃ���v�ƌ����܂����B�ڂ�`������ŁB

�@�����ЂƂA���������̃`�����X�ł�����A�E�C���ӂ���Đ\�������܂�����ǂ��A�ӔN�̋g������̎��̎p�E�`�ɂ́A���̎��̉e���������Ȃ����i���A�݁j�A�Ǝ��͎v���܂��B�ǂ����A���肪�Ƃ��������܂����B

�i���A����j

�k�t�L�l

�g���������̍]�X���F���W�s��⸂ƉԎ]�t�i���ЁA1971�j�ɂ��ẮA�����́k����Łl�ƂƂ��ɁA�q�g�����̑�����i�i94�j�r�ŏЉ���̂ŁA������������������������B�����ł́A�g���ɂ��]�X�]�ɂ��G��Ă���B

����̉������������̂����u�ӔN�̋g������̎��̎p�E�`�ɂ́A���̎��̉e���������Ȃ����A�Ǝ��͎v���܂��B�v�Ƃ��������͂����ւ�d�v�ŁA���͂����q�g�����ƃI�N�^�r�I�E�p�X�r�i2005�N3��31���j�Ńp�X�Ƌg���̊W�ɐG��Ȃ���u���ɂ͋g�����p�X�̎����ق�Ƃ��Ɂu�[�����������v�̂́A1983�N�́s��ʁt���s�̂��ƁA1984�N�̃p�X�̗����O�̂悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B�����������_���܂߂āA�s��ʁt���`�̐����Ɋւ��Ă͍e�����߂ďq�ׂ����B�������R�ƁA�g�����u���\�I���сv�́q�R �w鍎q�ꝱ�x�r�ŐG��Ă���}�������A�i���푽�l�Ȉ��p���ɂ��Ắj�]�X���F�̓������̎��сA�����ĂȂɂ����g�����g�́q雞�r���o�`�Ǝ��W���^�`���r��������K�v������A�ƍ��͊����Ă���B�v�Ə����������ŁA���̐��W�J�����Ă��Ȃ��B�킪�Ӗ���p����B�s��ʁt���^�ƍ]�X���Ƃ̊W�ɂ��ẮA�������������Ƃɂ������B

�]�X���F�ɂ́A���W���U���W���A���̒������M���Ɋr�ׂ�Ƌ����قǏ��Ȃ��B����ȎU���̒����̈���Ɂs�z���͂Ǝ��R�t�i�|�ЁA1983�N3��31���j������B��f�̎v���o�b��₤�Ӗ��ł��A���́q�_�c�_�ے��̐��e����r�����p���Ă��������B

�k�c�c�l�킽�����w���e���O�Y�S�W�x�̊��s�ɉ�������Ƃ��āA��c�j�Y�A�g�����̌�ɂ������Ĉꏏ�����Ă������������e������͂ޏ�̂��������A������l������t���������߂��点�Ă����B�k�c�c�l�i�����A�ꎵ�܃y�[�W�j

�@�w�S�W�x���s�̍��̌��C�Ȑ��e����A��������s�A���̋����B��������J�ւ̈ꔑ�̗��A�����āA�ق�Ƃɂ悭�_�c�ւ���������B���쒬�̌Âт��Љ��̌��ւɌ����鐼�e����Asoft�X�ɉĂ�panama�A�_�ے��ɂ͐��e���͂��߂ď㋞���ꂽ�Ƃ����܂�����߂��X�q�����܂����̂܂܂̓X���J���Ă����B�Óc�В��͐l���m�肷��l�ŁA�Ƃꉮ�ŁA���e������w�҂Ǝv���������h���ċ����������Ă����B������e���������Ȃ��Ƃɉ��v����ł��Ȃ������낤�B�ł���c�j�Y���g�������s�݂ł킽��������������ł͂܂�Ȃ��v��ꂽ�͂����B���̂킽�����O�o���Ă��ċA���Ď�t�̏�������A�搶�������������āc�c�Ƃ������t�����ꂽ���Ƃ��������B����ȂƂ��A���̓T��ȂƂ�����a�m�̐g�n�݁A���Ăɂ��㉺�A�l�N�^�C�𒅂����A�X�e�b�L����ɂ��������������p���v���̂������B��t�̏����̂��̌������A�{���ɂ��C�̓łɁ\�\�Ƃ킽����ӂ߂�ӂ��Ȃ̂��B�i���O�A�ꎵ�Z�`�ꎵ���y�[�W�j

�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�i�}�����[�A1987�j��1975�N3��19���̋g���́q���L�r�ɂ́A�u�[���A���e���O�Y�搶���ЁA�H����U���邪�A���̂ō]�X���F�ɑւ��ĖႤ�B�v�i�����A���܃y�[�W�j�Ƃ���B�Ȃ��A�s���e���O�Y�S�W�t�́A���҂̐��O�Ɂk�S10���l�i1971�N3��5���`1973�N1��20���j���A�f��Ɂk��10���l�k��11���l�k�ʊ��l�₵���Łi1982�N6��25���`1983�N7��20���j���o�Ă���B�s�g�����k����̎��l�P�l�t�i�������_�ЁA1984�j�̋g�����k���M�l�N����1982�N�̍��Ɂu�ӏH�A�_�c�̃��h���I�ŁA��c�j�Y�A���J�K�M�A�V�q�r��A�]�X���F��ƏW�܂�A�u���e���O�Y�N���v�̊m�F������B�v�i�����A��O�Z�y�[�W�j�Ƃ���̂́A���̑���őS�W�̂��߂̂��̂Ǝv����B

�@���a�\���N�@��㔪��N �Z�\�O��

�y#23�z�N���A���{���̃c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����ŁA�n�ӌ��l�̎ʐ^�W�u�t�|�s�s�v���ς�B������b�q�E�v���q�A���o����Ɖ�B

���n�ӌ��l�ʐ^�W�s�t�|�s�s�t�k�}�^�͖����i�����s���j�l�^��ꁁ�c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����A�����1982�N1��18���y���z�`30���y�y�z��

�y#24�z���c�}�S�ݓX�Łu���h���t�E�n�E�Y�i�[�W�v���ς�B

�������V���i�ҁj�s���h���t�E�n�E�Y�i�[�W�t�i�����V���Ac1982�k�N4��9���l�j�^�����W�F��ꁁ���c�}�O�����h�M�������[�A�����1982�N4��9���y���z�`21���y���z��

�y#25�z�������������قŃN���[�u�����h�A�v�E�q�E�l���\�������p�ُ����́u�����̊G��v�W���ςĈ��|�����B

�����ʓW�s�č������p�ُ��� �����̊G��t�i�������������فA1982�N10��4���j�^��ꁁ�������������فA�����1982�N10��5���y�z�`11��17���y���z��

�Q�l�܂łɁA�̂��̋g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�u��㔪��N�i���a�\���N�j �Z�\�O�v�̍��Ɍ�����W����W�̕��i�́j�������i�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�N3��25���A���Z�l�y�[�W�j�B

�y#23�z�ꌎ�A�n�ӌ��l�ʐ^�W�q�t�|�s�s�r����{���̃c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����Ŋς�B������b�q�A����v���q�A���o����Ɖ�B

�y#24�z�k�L�ڂȂ��l

�y#25�z�������������قŃN���[�u�����h�A�v�E�q�E�l���\�������p�ُ����́q�����̊G��r�W���ςĈ��|�����B

��

�y#23�z�n�ӌ��l�ʐ^�W�s�t�|�m�������n�s�s�t�i�c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����A1982�N1���j�̐}�^�@�����i�����s���j

���̏�����C���^�[�l�b�g��̏���T�����Ă��A�n�ӌ��l�ʐ^�W�s�t�|�s�s�t�i1982�j�̐}�^�̑��݂͊m�F�ł��Ȃ��B��҂̎ʐ^�ƁE�n�ӌ��l�i1947�` �j�͐l�`��ƁE�l�J�V�����i1944�` �j�̎��킾���A�g�����Ɩʎ����̂��V�����o�R�ɂ����̂����킩��Ȃ��B������ɂ��Ă��A�I���W�s�g�����k����̎��l�P�l�t�i�������_�ЁA1984�N1��20���j������8�y�[�W�ɂ킽��ʒ����G�ʐ^�Ɍv5�_�̃��m�N����i�����̂��A�g���Ƃ̍ł��d�v�ȃR���{���[�V�����ł���B�����ɂ́A�p���Ǝv�����C�O�̓s�s�ƂƂ��ɁA�����̒��H���a�J�E��X�̏Z��X�̕��i���������Ă���B�Ƃ��ɁA�s�t�|�s�s�t�Ɋւ��Ă͋ߔN�A���ڂ��ׂ��������o�ꂵ���B�s�f�ГI�����E�n�ӌ��l�̐��E�@1973-2018�@�S7��t�̂����A���́s��3�� �s�s�A�w�t�|�s�s �T�E�U�E�V�x�W�t�i���FAG+ Gallery�A����F2018�N2��1���`17���j�Ƃ����W����̐}�^�����ЂƂ��Ċ��s���ꂽ�s�f�ГI�����E�n�ӌ��l�̐��E�@�V�@�s�s�A�@�t�|�s�s �T�E�U�E�V�t�iAG+ Gallery�A2018�N2��28���j������ł���B�c�O�Ȃ��玄�́A�W������ςĂ��Ȃ��B�����ɂ́A�ʐ^�W�s�t�|�s�s�t�i1982�j���̂��̂Ɋւ���ڍׂȋL�ڂ͂Ȃ����i���P�j�A�}�ԗI�M�q�������̑o�ዾ��凋C�O�\�\�n�ӌ��l�ɂ�镗�i�_��H��r�Ɏ��̂悤�Ȉ�߂�����i���͊��������j�B

�@�u�t�|�s�s�v�i�������Ƃ��j�́A�n�ӂ�1982�N�A83�N�A84�N�ƘA�����ăc�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����Ŕ��\���A���ꂼ�ꂪ�u�t�|�s�s�v�A�u�t�|�s�s�U�v�A�u�t�|�s�s�V�v�Ƒ肳��Ă���B���̊e�X���G���w���{�J�����x1982�N2�����A��1983�N4�����A��1984�N3�����ɂ����ăO���r�A�y�[�W�œ��W���ꂽ�B�k�c�c�l�A�܂��́u�t�|�s�s�v�̕��@�_���݂Ă݂����B���m�N���̂U�~�U�Z���`�T�C�Y�̃X�N�G�A�t�H�[�}�b�g�ŁA�A�C���x������قڐ����Ɏ莝���ŎB�e���s���Ă���B�i�������g�B�����A�O�y�[�W�j

�������̍��q�Ŏ䂩�ꂽ�̂́A�g�����ς�1982�N�́q�t�|�s�s�r�ł͂Ȃ��A��83�N�́q�t�|�s�s�U�r�S22�_�̂����̎���2�_���B���߂ė��R���q�ׂ�܂ł��Ȃ��B�s�g�����k����̎��l�P�l�t�̌��G�ʐ^�̍ŏ��ƍŌ�̍�i�i��������A�V�n�~���E���ق�110mm�̐����`�ɋ߂��d�オ��j�ɍ������Ă��邩��ł���B�ǎ҂͂�낵���A���҂��r���ꂽ���i�q�t�|�s�s�U�r��2�_�̓V�n�~���E�͂ق�140mm�j�B

�@

�@

�n�ӌ��l�q�w�t�|�s�s�U�x���r�i1983�j �k�o�T�F�s�f�ГI�����E�n�ӌ��l�̐��E�@�V�@�s�s�A�@�t�|�s�s �T�E�U�E�V�t�iAG+ Gallery�A2018�N2��28���A��܃y�[�W�j�l�Ɠ� �k�o�T�F���O�A�O�܃y�[�W�j�l�i���̂ӂ��j�Ɠn�ӌ��l�ɂ��s�g�����k����̎��l�P�l�t�i�������_�ЁA1984�N1��20���j���G�ʐ^�̍ŏ��ƍŌ�̍�i�i�E�̂ӂ��j

�������A�q�t�|�s�s�U�r�ƌ��G�ʐ^�Ƃł́A��ʑ̂��قȂ�B�����A�����̉��ォ�猩�ĉ�ʂ̒����ɐ�������u���t���[�~���O�Ƃ����A��O�̐Ώ���Ȃ߂āA�Αg�̕ǂɐ����ꂽ�o������𑨂����@�Ƃ����A�܂����������B�e�m�Z�b�V�����n���������Ƃ̏��ł͂Ȃ����낤���B�g�����ʐ^�W�s�t�|�s�s�t�i1982�j���ς����_�ŁA���̑I���W�̊�悪�������̂��ڂ炩�ɂ��Ȃ��B�����A�����Ɏʐ^���f�ڂ���ɂ������āA�n�ӌ��l�̍�i���I�ꂽ�̂͋��R�ł͂Ȃ������͂����B���́A�ʐ^�̌f�ڂ́k����̎��l�l�V���[�Y���ʂ̊��ł����i���Q�j�B�g���̒���Ɂ\�\����Ɍ��炸�g������|����������i�ɂ��\�\�ʐ^���o�ꂷ��̂͂���߂ċH�ł���B�ߋ��ɂ́A���W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j�̋@�B���ɓޗnj��ꍂ�̂��ꂪ�p����ꂽ�������낤�i�q���W�s�m���t���r�́k2015�N2��28���NjL�l�Q�Ɓj�i���R�j�B

�����܂ŏ����Ă����Ƃ���ŁA�s���p�蒟�t1982�N3���������A�{�ǂ����B�n�ӌ��l�������́kPHOTO GALLERY�l�̃y�[�W�Ɂu�ʐ^�ƕ��v���Ă���̂ł���B�W��́A�ނ��q�t�|�s�s�r�B���߂Ɍf�����Ă���u���v���猩�Ă������B

�@�s�g�ȗ~�]�s�s�B

��n�̈����Ƌx���B

�ς镨���A�ς��Ȃ������B

�̓s�s�ł��艋�̕����ł�����B

���s�҂͖��z�Ƃł���A�܂��A�ƍߎ҂ɂ��Ȃ肤��ُؖ@�I�̈�B

�@�f���̎��͂��܂��ɖ��J�̏�Ԃ̂܂܂ŁA�����̎��������₷��B

�r������P���߂B

�J��Ԃ����^���Ƌx���A�L���Ƒ��u�A�����I�z���͂ƁA�o���B

���B�����Ԃ��A���A�ǂ��ŁA�ǂ̂悤�ɕ������B

�~�̒f�ГI�����A�f�Ђł���A�����ł����Ȃ��s�s�̕��i�́A�t�|�ɂȂ��������i�B

���ꂪ�`���̈��Z�y�[�W�̖{���ŁA�Ό��̈���y�[�W�ɋ߂��m�h���ɁA�����Łu�����G�̓c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����ł̌W�i�ꌎ�\���\�O�\���j����ނ��܂����B�v�Ƃ���B�ȉ��A4�y�[�W�ɂ킽���āA�ʎ��i���Ȃ킿�u���G�v�j�Ɏʐ^��i4�_���f�ڂ���Ă��邪�A�ǂ���^�C�g�����͂��߃N���W�b�g���m���u�����Ȃ��B�y�[�W�^�́A������Ɋp�ł̎ʐ^���u����Ă��邾�����B�ʐ^�W�s�t�|�s�s�t�ɉ��_�̍�i���o�i���ꂽ���킩��Ȃ��B�����A����4�_���������\���邱�Ƃ͊m�����낤�B��ʑ̂����t�łȂ���̂͋����A���������Ȃ��A���݂Ă݂悤�B

�@�E���˂��牌��f���H��i�Ŕ���u�V�����v�Ɠǂ߂��������A�����Ƃ͔��Ǖs�\�j

�@�E�h���C�N���[�j���O�x�m���̓X�܂𒆐S�ɂ����X�p�i�����s�n�c��������j�̕��i

�@�E�o�X�P�b�g�{�[���̃S�[���|�X�g�Əۂ̃I�u�W�F���Ћ��ɒu���Ă���w�Z�̍Z��

�@�E�����r�r���K�[�f���i�����s��c���瑩���j�t�߂̕������̘e�ŕ��ɗh����

�ʐ^�̓��m�N���[���A����������l�ŁA�n�ʂ̉e���̉_�̗l�q���ς�ƁA�������̎B�e�ł���\���͔ے�ł��Ȃ��B�d�オ��̓V�n���E��121mm�̃X�N�G�A�t�H�[�}�b�g�A���̔䗦�͗�1983�N���\�̏�f�q�t�|�s�s�U�r��2�_�Ɠ����ł���B�����u�̓s�s�ł��艋�̕����ł�����v�A�u�����ł����Ȃ��s�s�̕��i�v�́A�x���Ƃ�1983�N�ɂ͐��삳�ꂽ�͂��́s�g�����k����̎��l�P�l�t�̌��G�ʐ^�ɂ����̂܂܈����p����Ă���悤���B

�����āA�}�ԗI�M�́q�������̑o�ዾ��凋C�O�r�������Ă���s���{�J�����t1982�N2�����́q�t�|�s�s�r�A��1983�N4�����́q�t�|�s�s�U�r�A��1984�N3�����́q�t�|�s�s�V�r���ς悤�B�ȉ��A�i�@�j���̐����͎G���e���̌f�ڃy�[�W�̃m���u���A�y�@�z���̐����͑O�f���s�f�ГI�����E�n�ӌ��l�̐��E�@�V�@�s�s�A�@�t�|�s�s �T�E�U�E�V�t�f�ڃy�[�W�̃m���u���B

�g��������o���╽�o���Ɗς��A�V���[�Y�̏���q�t�|�s�s�r�͂������i�s���{�J�����t1982�N2�����A��O�`�O�Z�y�[�W�j�B�B�e����͓����s���Ɛ��肳���B

�uCITY'S MICROCOSMOS�^by KANENDO WATANABE�v�A�V�n���E152mm�̐����`�̊p�Ŏʐ^�u1�v�A�u�n�ӌ��l�^�k�r���l�^�t�|�m�������n�s�s�v�i23�j�y15�z

���p�Ŏʐ^�u2�v�i24�j�y9�z

���p�Ŏʐ^�u3�v�i25�j�y11�z

���p�Ŏʐ^�u4�v�i26�j

���p�Ŏʐ^�u5�v�i27�j

���p�Ŏʐ^�u6�v�i28�j

���p�Ŏʐ^�u7�v�i29�j

���p�Ŏʐ^�u8�v�A�r���ɉ��g�����Łu�f�[�^�F�~�m���^�I�[�g�R�[�h�E���b�R�[��75�~���E�g���C�w�E�ꕔ�ԃt�B���^�[�g�p�v�B����ɉ��A�m�h����2�s�ɂ킽���āu�n�ӌ��l�ʐ^�W�u�t�|�s�s�v1��18���i���j��30���i�y�j�^�����E���{���E�c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����iTel.03�]246�]1370�j�v�i30�j

�����̕ҏW�l�E�������j�ɂ��q�ҏW��L�r�ɂ́u�������G�ł͓n�ӌ��l�������t�|�m�������n�s�s���\���Ă��܂����A�n�ӎ��͂P�X�S�V�N���܂�̐V�i�ŁA�N�w�I�Ȏv�l�ɂ��s�s�̕��i��ǂ������Ă���ʐ^�Ƃł��B����̍�i�͓s�s�̒��̏��F�����ʂ��Ƃ邱�Ƃɂ��A���̊O�ɍL����s�s�̎p��\�����悤�Ƃ������̂������ł����A����ȈӖ��͂��Ă����Ă��A�܂��ƂɎʐ^�I�ȁA��Ԃ��X�g���[�g�ɂƂ炦���ʐ^���Ǝv���܂��B���̃V���[�v�Ȋ��o�̓j���[�����h�X�P�[�v�Ƃ��Ē��ڂ������̂ł��B�v�i�����A�O�Z�Z�y�[�W�j�Ƃ���ق��A�k�����̌��G�l�Ƃ����R�����g�̃y�[�W�ɂ́A�n�ӎ��g���q�����\�\�t�|�s�s�r�Ƃ����ꕶ���Ă���i�O�f���s�f�ГI�����E�n�ӌ��l�̐��E�@�V�@�s�s�A�@�t�|�s�s �T�E�U�E�V�t�ɍĘ^�j�A�ҏW���ƍ�ґ��̑o�����A�W�s�����̊X�t�Ɏ����n�ӂ̖{�i�I�Ȏʐ^�W���㉟�����Ă���B

���Ɂs�g�����k����̎��l�P�l�t�̌��G�ʐ^�Ɠ������̎B�e���Ǝv����q�t�|�s�s�U�r�i�s���{�J�����t1983�N4�����A��O�`�O�Z�y�[�W�j�B�B�e����́A�p������у����h���Ɛ��肳���B

�uCITY'S MICROCOSMOS:�U�^by KANEND WATANABE�v�A�V�n���E156mm�̐����`�̊p�Ŏʐ^�u1�v�A�u�n�ӌ��l�^�k�r���l�^�t�|�m�������n�s�s�F�U�v�i23�j

���p�Ŏʐ^�u2�v�i24�j

���p�Ŏʐ^�u3�v�i25�j

���p�Ŏʐ^�u4�v�i26�j

���p�Ŏʐ^�u5�v�i27�j�y22�z

���p�Ŏʐ^�u6�v�i28�j

���p�Ŏʐ^�u7�v�i29�j

���p�Ŏʐ^�u8�v�A�r���ɉ��g�����Łu�f�[�^�F�~�m���^�I�[�g�R�[�h�E���b�R�[��75�~���E�g���C�w�E�ꕔ�ԃt�B���^�[�g�p�v�i30�j�y39�z�͉E�Ƀp�������ʃJ�b�g���A�g���~���O�Ⴂ�̓��J�b�g���B�{�V���[�Y�Ɍ��炸�A�n�ӂ̓v�����g��������e�ɂ���ہA��{�I�Ƀg���~���O���Ȃ��悤���S�j�B��������ƁA�s�g�����k����̎��l�P�l�t�̌��G�ʐ^��2�Ԃ߁A3�Ԃ߁A4�Ԃ߂̌��J���ق���̉��ʒu�ʐ^�́A�g���~���O�������ʂł͂Ȃ��̂��B�s�A�T�q�J�����t1982�N5�����̖ؑ��ɕ��q��ܑ���́q�X�̒��̊X���Ђ̒��̊፷�r��11�y�[�W���琬�邪�A�G����90�x�����ނ�����ԂŁA���ʂɂ͉����̎ʐ^���ق���ōڂ��Ă��邵�A�����̗�1983�N10�����́q⦅�����̂̌��i�ł��Ȃ�⦆�r10�_���A���x�͔��n�ɓ��l�̍�i���p�łōڂ��Ă��āA������ɂ́u�~�m���^CLE�E���b�R�[��28�_�E�C���t�H�[�h�p��F�v�Ƃ���A35mm�t�B�������g���Ă���B���G�ʐ^�̎g�p�@�ނ͕\������Ă��Ȃ����A��L��3�_�͂���Ɠ������B

�����̕ҏW�l�E�������j�ɂ��q�ҏW��L�r�ɂ́u�������G�ł͖ؑ��ɕ��q�܍�Ƃ̓n�ӌ��l�������t�|�s�s�E�U���\���Ă��܂��B�s�s���i��V�������o�Ŏʂ��o���n�ӎ��́A�{����N�Q�����œ������e�[�}�ɂ��������̍�i�\���Ă��܂����A����̓p�����ʂ������̂ł��B�v�i�����A�O��l�y�[�W�j�Ƃ���B��L8�_�̃Z���N�g�͎ʐ^�Ǝ��g�ɂ����̂��낤���A�����[���̂́A�O�f���s�f�ГI�����E�n�ӌ��l�̐��E�@�V�@�s�s�A�@�t�|�s�s �T�E�U�E�V�t�ɂ����߂�ꂽ2�_������8�_���Ɍ����Ȃ����Ƃł���B����������́A�_�j�Ȏʐ^�S�W�Ɏ��^���ꂽ�n�ӌ��l��3�_�̂�����2�_�Ȃ̂ł���B�s���{�ʐ^�S�W 7 �s�s�̌��i�t�i���w�فA1987�N5��20���j�́q�P�X�U�O�N��ȍ~�i��j�r�́u171 �p���@���A�[���v�Ɓu172 �����h���@�o���N�T�C�h���d���v�����ꂾ�i�Ȃ��A�ʐ^�̃^�C�g���͎B�e�҂����L�������̂ł͂Ȃ��j�B�ʐ^�S�W�ɂ�����2�_�̃L���v�V�����͎��̂Ƃ���B

�u�u�t�|�m�������n�s�s�U����@�n�ӌ��l�m�킽�Ȃׂ��˂�ǁn�@���a57�N�i1982�j�@�����肤�ׂ��A���肦�Ȃ��s�s�����̓s�s����ǂ����߂邱�̍�҂̍�i�̂Ȃ��ŁA�p���ƃ����h���Ƃ������j�ƕ���ɏ[�����ꂽ�s�s�Ƃ̏o��ɂ���Đ��삳�ꂽ���̃V���[�Y�ł́A��ғ��L�̊A�a�����p�������Ă���B���邢�͂��̓�̓s�s���A��҂̋��߂釀���̓s�s���Ɏ��Ă����̂ł��낤���B���݁A�p���̃��A�[���̍H������͂��łɋ���ȃV���b�s���O�E�Z���^�[�ւƎp��ς��Ă���B������ꂽ�p�Ї��Ƃ��Ă̂��̎ʐ^�����A��҂��ǂ����߂釀���̓s�s���Ƃ̈�u�̑����ł������̂�������Ȃ��B�ו��`�ʂƉ��ߖ@���I���Ɏg���āA�s�s�̃~�j�`���A��n�肾�����Ƃ����҂̓��������������������i�ł���B�v�i�k���M�҂͏d�X�O�����A���؎����A����Ƃ����̒S���҂�����ł��Ȃ��l�ʐ^�L���v�V�����A�����A��l�O�`��l��y�[�W�j�B

�o���N�T�C�h���d���͌��z�ƃW���C���Y�E�M���o�[�g�E�X�R�b�g�i1880�`1960�j�̃f�U�C���ɂȂ���̂ŁA��͂�X�R�b�g����|�����o�^�V�[���d���ƉZ����B�s���N�E�t���C�h�̃A���o���s�A�j�}���Y�t�i1977�j�̃W���P�b�g�ʐ^�A�o�^�V�[���d�������ԓ����肱�܂�Ă���g�Ƃ��ẮA���b�h�E�c�F�b�y�����̃A���o���s���Ȃ�فt�i1975�j�̎ʐ^�Ƃ�z�N���Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��i�q�v�m�V�X�Ƒ�n��ɂ��Ă��q�ҏW��L 157�i2015�N11��30���X�V���j�r���Q�Ƃ̂��Ɓj�B

�Ō�Ɂs�g�����k����̎��l�P�l�t�i�������_�ЁA1984�N1��20���j�̌��G�ʐ^�ƕ��s���ĎB�e�����\��������q�t�|�s�s�V�r�i�s���{�J�����t1984�N3�����A���܁`���܃y�[�W�j�͂������B�B�e����͓����i�����p���ӂ̐��ӂ������j�Ɛ��肳���B

�V�n���E160mm�̐����`�̊p�Ŏʐ^�u1�v�A�u�n�ӌ��l�^CITY'S MICROCOSMOS:3 by Kanendo Watanabe�^�t�|�s�s �V�v�i75�j

���p�Ŏʐ^�u2�v�i76�j

���p�Ŏʐ^�u3�v�i77�j

���p�Ŏʐ^�u4�v�i78�j

���p�Ŏʐ^�u5�v�i79�j

���p�Ŏʐ^�u6�v�i80�j

���p�Ŏʐ^�u7�v�i81�j

���p�Ŏʐ^�u8�v�i82�j�y47�z

���p�Ŏʐ^�u9�v�i83�j

���p�Ŏʐ^�u10�v�i84�j

���p�Ŏʐ^�u11�v�̂������Ɂu�~�m���^�I�[�g�R�[�h�E���b�R�[��75�~���E�g���C�w�v�̃L���v�V�����A�r���ɉ��g�����i��f�̃L���v�V�������͑傫�߁j�Łu�n�ӌ��l�ʐ^�W�u�t�|�s�s�V�v�^3��21��(��)�`4��7��(�y)�^�����E���{���E�c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����v�k�^�i�X���b�V���j�͌����B���s�ӏ��ł͂Ȃ��l�i85�j

�����̕ҏW�l�E�������j�ɂ��q�ҏW��L�r�ɂ́u�n�ӌ��l���́u�t�|�s�s�V�v�́A���̃V���[�Y�̂R��ڂł����A�n�ӎ��Ȃ�ł͂̓s�s�������̓N�[���ŁA�������V���[�v�Ȍ��������������܂��B����̍�i�͑S�̂ɂ�┒���n�C�L�[���̎ʐ^�œ��ꂳ��Ă��܂����A���ꂪ�Ȃ��Ȃ����ʓI���Ǝv���܂��B�v�i�����A�O��Z�y�[�W�j�Ƃ���B

�ȏ�́q�t�|�s�s�r�Ɓq�t�|�s�s�U�r�A�q�t�|�s�s�V�r���Љ���G���f�ڂ̌v27�_�̂Ȃ��ɁA�s�g�����k����̎��l�P�l�t�̌��G�ʐ^�Ɠ����B�e�m�Z�b�V�����n�Ǝv������̂͂Ȃ��B�s�t�|�s�s�t�V���[�Y�̎ʐ^�W�̑S�e�͂��߂Ȃ����̂́i1980�N��̎G���f�ڍ�i��2017�N�̎ʐ^�W�̐}�^�����Ќf�ڍ�i�𖼊���ƁA�T��16�_�A�U��28�_�A�V��16�_�j�A�v���ɁA�n�ӌ��l�̂Ȃ��Ō��G�ʐ^�͂����܂ł��s�t�|�s�s�t�V���[�Y�̎ʐ^�W�Ƃ͕ʂ́i���Ȃ��Ƃ����C���u�����h�ɑ���T�u�u�����h�̂悤�ȁj�v���W�F�N�g�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă����̂ł͂Ȃ����B������ɂ��Ă��A�q�t�|�s�s�r�Ɓq�t�|�s�s�U�r�A�q�t�|�s�s�V�r�̂Ȃ��ł́A���̃��`�[�t�̋��ʐ�����́q�t�|�s�s�U�r���ł��މ������������āA�q�t�|�s�s�V�r������Ɏ����B�u����g�������v�i�s��ʁt�Ɓs���[���h���b�v�t�j�̊J���������邱�̎����ɓn�ӌ��l���B�������G�ʐ^�́A�܂������R���{���[�V�����ƌĂԂɂӂ��킵���A�I���W�s�g�����k����̎��l�P�l�t�Ɏ��߂�ꂽ�u�����v�܂ł̋g�������i1955�N���́s�Õ��t�`1979�N���́s�Ẳ��t�j�Ƃ̐▭�Ȏ�荇�킹���ւ��Ă���B

�y�Q�l�z�n�ӌ��l�ʐ^�W�s�����̊X�t�iAG+ Gallery�Ɠ��������ʐ^���w�Z�o�ŋǂ̋����o�ŁA2015�N10��31���j�Ɓs�f�ГI�����E�n�ӌ��l�̐��E�@�U�@�s�s�@�@�����̊X�t�iAG+ Gallery�A2017�N11��30���j�̕\��

����500�����s�̓n�ӌ��l�ʐ^�W�s�����̊X�t�iAG+ Gallery�Ɠ��������ʐ^���w�Z�o�ŋǂ̋����o�ŁA2015�N10��31���j�́u�\���E�e�L�X�g�v��S�������^�J�U���P���W�́A�����́q�ʐ^�W����ɂ��Ă̕t�L�r�ɂ��������Ă���i�������g�B�����A��O�܃y�[�W�B���͊��������j�B

�@�w�����̊X�x��1973�N����1980�N�܂ŎB�e���ꂽ�ʐ^��i�ł���B1980�N�ɋ�����b�q�̏����Ƃ̋����Ƃ��ĐV���Ђ��犧�s����Ă���A�w�����̊X�x�Ƃ����^�C�g���͂��̂Ƃ��ɓn�ӂƋ���Ƃōl�����^�C�g���ł���B���̗��N�A�n�ӂ͒P�Ƃœ����̎ʐ^�W���j�R���T�����ŊJ�����B�P�s�{�ƓW����͍����]�����A�n�ӂ͑�7��ؑ��ɕ��q�ʐ^�܂���܂��Ă���B

�@�n�ӌ��l�͌��݂�1�`2�N��1�x�̓R���X�^���g�ɐV��W���J�������̎ʐ^�Ƃł���A�{���ł�����̍ŐV������s���ׂ��Ȃ̂��낤�B�������A�n�ӂɂƂ��Ďʐ^�W�́A�����ƂƋ����́w�����̊X�x�Ƃ������̏����q��ʂɂ���A2003�N���s�́w�n�ӌ��l�x�i���s������p�� ���K�فj�݂̂ŁA����������͓W����̐}�^���B�����ŁA�ɓށk�p���l�Ƒ�R�k���i�l����n�ӂ̖{�i�I�Ȏʐ^�W���o���Ƃ����������ꂽ�Ƃ��A�܂��͓n�ӂ̏����̑�\��ł���A���݂܂ő�����i����̌��_�Ƃ�������w�����̊X�x���ʐ^�W�ɂ��ׂ����ƈӌ����q�ׂ��B����͂��̊��Ɋւ�����l���ׂĂ̎v���ł��������悤���B���ʂƂ��āA�{���͒P�s�{�ƓW����́w�����̊X�x�����ƂɁA���݁A�n�ӂ̎茳�ɂ���l�K�t�B�����̂Ȃ�����A�\����S�����������V���Ɏʐ^��I�B1980�N�̒P�s�{�Ɏ��^���ꂽ53�_�̂���4�_�̃l�K�����݂����A���^���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������A�����^�A�����\�̎ʐ^�������������_�ł́u���S�Łv�ł���B

�@���{�̎ʐ^�Ƃ̑����͎ʐ^�W���u��i�v���ƍl���A�W����ȏ�ɏd�Ă����B�������A�n�ӂ͂������������ɂ͖��S�������悤�Ɍ�����B�n�ӎ��g�͎ʐ^�W�ɂ��Ă�������Ă�B

�@�u�ʐ^�W�̂ق����D���Ȃ�ł���B���ɂ킴�킴�o�����Ă�����āA���Ƀv�����g�����Ă��炢�����B�����A��������R�������āA����͔������Ȃ���������B�ʐ^�W������܂��傤�Ɛ���������قǔ������Ȃ������i�j�v

�@�A�C���j�[�����߂��������͓n�ӓ��L�̂��̂����A�n�ӂɂƂ��Ďʐ^�v�����g���̂��̂��u�ʐ^�v���Ƃ������Ƃ��낤�B�������ɓn�ӂ̃v�����g�͓Ɠ��̔������O���[�g�[���ɓ���������A����ōČ�����͓̂����������Ȃ��B�������A�n�ӂ̍�i���L���m���Ă��炤���߂ɂ��A���̎ʐ^�W�����������ɓn�ӂ̎ʐ^�W�������邱�Ƃ����҂������B

�������炤��������̂́A�n�ӌ��l�̎ʐ^�W�d���A�ʐ^�W�y���Ƃ�����{�I�ȃX�^���X�ł���B�ʐ^�W�ɏd����u���Ȃ��ʐ^�Ƃ��ʐ^�W�̐}�^���쐬���Ȃ��̂́A�Ȃ��̂��Ƃ��肦��i3��ɂ킽�����s���{�J�����t�ւ́q�t�|�s�s�r�V���[�Y�̌f�ڂ��A���ʔ��\�Ƃ������́A�ʐ^�W�J�Â̍��m�Ƃ������ʂ̕����傫�������̂ł͂Ȃ����j�B�ʐ^�W�s�����̊X�t�̃X�~�ɓ��F�O���[�������������ׂȐ��ŁE����͏[���ɖ��͓I�����i����E���{�͊�����Б�ۃO���t�B�b�N�X�j�A����ɂ����Ƃ���Ŏʐ^�v�����g�ɋy�Ȃ����Ƃ͕�����Ȃ��B�^�J�U���P���W���ʐ^�W�s�����̊X�t�Ɋ��q�u�����v�Ɓu�����v�̂������Łr�ɂ́A���̂悤�ȏd�v�ȉӏ�������B

�@�n�ӂ͓��������ʐ^���w�Z�Ŏʐ^��������̂��A1973�N�ɏ��W�u�Í��̖��z�@�W���b�N�E�U�E���p�[�Ɋւ���f�ГI�����v���J���B�ʐ^�W�̃`���V�ɓn�ӂ͂���ȕ��͂��Ă���B1888�N�Ƀ����h���ŋN������I�ȘA���E�l�����ŁA�E�l�S�W���b�N�E�U�E���p�[����Q�҂̖ڂ��������������ƂɐG��A��Q�҂������u���������ǂ̗l�Ȍ��i���A���i��ڌ������̂ł��낤���B�v�Ɩ��z�����Ƃ����B

�@��i�͉��o���������B�e�ɁA�t�H�g�E�R���[�W������g�����\���I�Ȏʐ^�������Ƃ������A�^�C�g���Ƃ����A�W����Ɋ���҂̌��t�Ƃ����A���̓����̓n�ӂ��ʐ^���g���ĉ�����\�����悤�Ƃ����ӎ������������Ă������Ƃ�����������B�n�ӂ̌Z�A�l�J�V�����͒����Ȑl�`��Ƃ����A1960�N��̉����V�[�������������u�A���O�������v�̑�\�I���c�̈�A����̊Ŕ��҂ł��������B�n�ӂ̎��͂ɂ͌Z�̊W�ŕ\���Ɋւ��҂������A���̉e������G���X��O���e�X�N�ȂǂɊS���������悤���B���Ȃ݂Ɂu�Í��̖��z�v�W�ɂ́A���{�Ƀh�C�c�\����`���Љ���ƕ��w�ҁA�|��Ƃ̎푺�G�O�����͂����B

�@�������A�n�ӂ͎ʐ^���g���ăC���[�W���\�z���邱�ƂɈ�a����������悤�ɂȂ��Ă������B�Ƃ��Ɂu�Í��̖��z�v�W�̌�A�u����̓A�J���ƁB�Ⴄ�Ȃ��A�Ƃ��������ł����ˁB�v���̌�A���݂܂œn�ӂ́u�Í��̖��z�v�܂ł̍�i�Ă���B

�@�u�Í��̖��z�v�܂ł̎�@�ƌ��ʂ����n�ӂ��A�ŏ��Ɏ��g�V���[�Y�����́w�����̊X�x�ł���B�u�Í��̖��z�v�W�I�����ォ��B�e���n�߂��Ă���B�������A�V���[�Y������Ȃ��A���\���邠�Ă��Ȃ��܂܁A�B�e��7�N��ɋy�B�i�����A��O��y�[�W�j

�u�n�ӂ̎��͂ɂ͌Z�̊W�ŕ\���Ɋւ��҂������v�ɂ́A�����ɖ��O�̋������Ă���푺�G�O�i���T�j��A���\�Y�A������b�q�A�g�������܂܂�邾�낤�B�I���W�s�g�����k����̎��l�P�l�t�ł̓n�ӌ��l�̋N�p���ǂ̂悤�Ȍo�܂łȂ��ꂽ�̂��A�ڍׂ͂킩��Ȃ��B�����A����Ɠn�ӂ́s�����̊X�t�����̏d�v�Ȍ_�@�ƂȂ������Ƃ͋^���Ȃ��B1981�N�́q�����̊X�r�ɑ����n�ӂ̎ʐ^�W�����A��1982�N����́q�t�|�s�s�r�V���[�Y�������B�s�����̊X�t�ɑ����n�ӌ��l�̎ʐ^�W�Ƃ��āA�s�t�|�s�s�t���\�\���ꂱ���u�����^�A�����\�̎ʐ^�������������_�ł́u���S�Łv�v�̌`�Ł\�\���s���ꂽ�łɂ́A�I���W�s�g�����k����̎��l�P�l�t�Ɍf�ڂ��ꂽ�ʐ^�������V���ȑ��e�������Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B

����A������b�q�̑��ɂ͎��̂悤�ȕ���������B����Ɠn�ӌ��l�̋����s�����̊X�t�́A�����N�j�҂ɂ��q���r�i�s������b�q�S�Z�чU�t�A���{���|�ЁA1992�N3��3���A�Z�l�܁`�Z�l���y�[�W�j�̂����A�n�ӌ��l�̎ʐ^�ɂ��Č��y���������𒆐S�Ɍf����B

�����̊X�@��㔪�Z�N�㌎��\���A�P�s�{�w�����̊X�x�Ƃ��ĐV���Ђ�芧�s���ꂽ�i�����낵�j�B�\���ɂ͋�����b�q�E�n�ӌ��l�̖��������傫���ŕ��ԁi�n�ӌ��l�̉E���ɏ�����photograph�j�B���t�ɂ́s���ҁ^������b�q�m���Ȃ��݂����n�E�ʐ^�^�n�ӌ��l�m�킽�Ȃׂ��˂�ǁn�t�Ƃ���i�����������j�B�{����l�Z�y�[�W�̂����ʐ^���܈�t�A�Z���y�[�W���߂Ă���B